Поверхностная вода отводится от земляного полотна различными водоотводными канавами. Но прежде чем попасть в канаву, вода стекает по откосам и другим поверхностям, которые частично ее впитывают, а иногда и размываются ею. Особенно хорошо впитывают воду и легко размываются поверхности, ничем не защищенные. Поэтому там, где имеется угроза размыва грунта, его поверхность укрепляют.

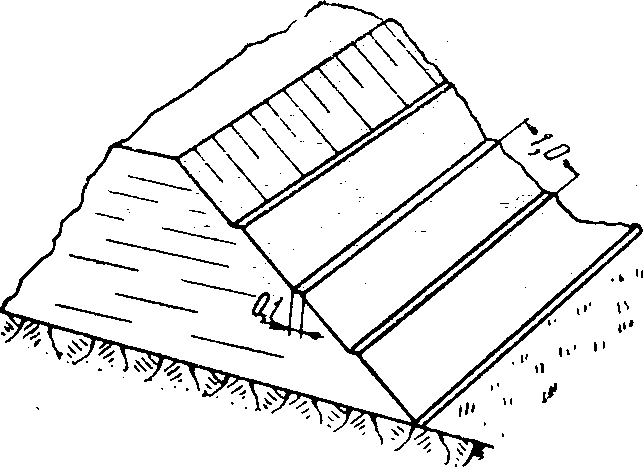

Рис. 32. Уступы на откосе насыпи для присыпки растительной земли

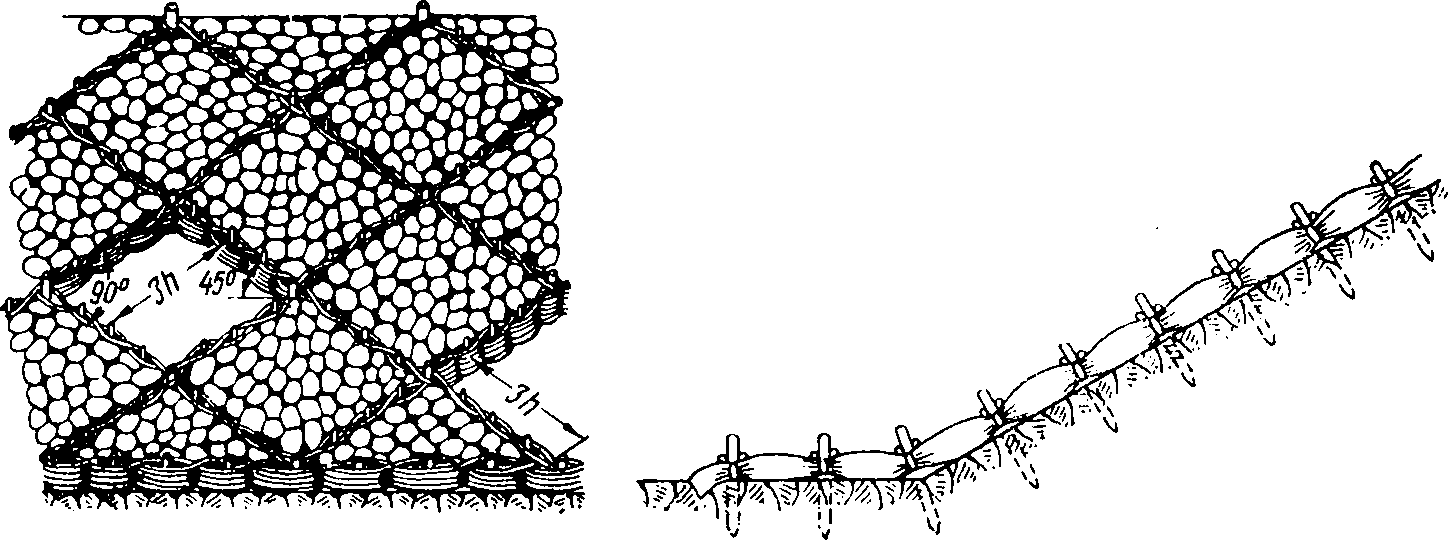

Рис. 33. Одерновка в клетку

Известны разные типы укрепления поверхностей грунта. Посев трав, одерновка, мощение камнем, покрытие поверхностей фашинами, габионами — все это разные по трудности осуществления и по стоимости способы защиты грунта от воздействия воды. В каждом конкретном случае тип укрепления принимают в зависимости от скорости протекания воды и физико-механических свойств грунтов. Он должен быть достаточно эффективным и в то же время наиболее экономичным.

ния и по стоимости способы защиты грунта от воздействия воды. В каждом конкретном случае тип укрепления принимают в зависимости от скорости протекания воды и физико-механических свойств грунтов. Он должен быть достаточно эффективным и в то же время наиболее экономичным.

Посев семян трав представляет собой самый простой и дешевый способ укрепления грунта. Для посева отбирают семена трав с густой, стелющейся корневой системой и кустящейся, многолиственной наземной частью. Одновременно травы должны быть многолетними. При суглинистых грунтах рекомендуется применять смесь, состоящую: из 25% тимофеевки, 30% клевера, 30% райграсса и 15% люцерны. При известковых почвах целесообразно смешивать семена: райграсса — 65%, гребенника 18%, мятника обыкновенного — 8%, полевицы — 4%, душистого колоска — 5%. На каждый ар (100 м2) следует высевать от 200 до 500 г семян.

Если грунты для произрастания трав малопригодны, то засеваемую площадь следует покрыть слоем растительной земли толщиной от 5 до 10 см. Для этого на откосах нарезают небольшие уступы (рис. 32).

Одерновка представляет собой более надежное укрепление, вступающее в работу гораздо быстрее, чем посев трав. Укрепление откосов дерном возможно в трех видах: сплошной одерновкой плашмя, одерновкой в клетку, одерновкой в стенку (в тычок). Перед одерновкой сплошной и в клетку поверхность рыхлят и планируют.

Ленты дерна при одерновке в клетку укладывают под углом 45° к горизонтали по двум взаимно-перпендикулярным направлениям (рис. 33). Образующиеся клетки засыпают растительной землей заподлицо с дерном. Ширину дерновых лент принимают в 20— 25 см. Если внутри клеток производится посев трав, то расстояние между лентами дерна должно быть не больше 1,5 м. Если же посев трав не производится, то ленты укладывают одну от другой на расстоянии не больше 1 м.

Рис. 34. Одерновка сплошная

Рис. 35. Двойное мощение

При сплошной одерновке дернины укладывают горизонтальными рядами взакрой с перевязкой швов, начиная от подошвы откоса (рис. 34). Каждую дернину прикрепляют к откосу четырьмя деревянными спицами длиной 25—30 см, сечением 2 X 2 см или 2,5 X X 2,5 см.

Одерновка в стенку применяется на затопляемых откосах при отсутствии камня и ивняка. Дернины укладывают во всех рядах травой вверх или вниз, кроме верхнего ряда, в котором дерн всегда укладывают травой вверх. Лицевую поверхность срезают под одну плоскость. Дерн прикрепляют к откосу кольями длиной не менее 40 см. Однако откосы пойменных насыпей предпочтительнее укреплять камнем или посадкой кустарника.

Укрепление откосов камнем возможно в виде одиночного или двойного мощения. Для одиночного мощения применяют камень твердых пород, имеющий размеры от 15 до 25 см. Камень укладывают по слою мха, а иногда по слою камыша или соломы толщиной 5—10 см, но лучше мостить по слою щебня толщиной 10—15 см. Камни подбирают один к другому и укладывают тычком с трамбованием. Пустоты заполняют мелким щебнем. У подошвы откоса мостовую заглубляют в грунт заподлицо с ним.

При двойном мощении камень укладывают в два ряда. Нижний ряд укладывают на подготовленное основание, как при одиночной мостовой, однако камень для первого ряда выбирают более мелкий (рис. 35).

Подобно откосам насыпей укрепляют и водоотводные канавы, имеющие большой уклон, но камень для мощения их применяют меньших размеров (15—18 см).

Мостовая в плетнях является более мощным укреплением. Для такого укрепления на откосе забивают рядами ивовые колья по взаимно-перпендикулярным направлениям. Вместо ивовых могут быть использованы колья и других быстро прорастающих пород. Колья забивают нормально к откосу на глубину не менее 0,5 м на расстоянии 0,3—0,5 м один от другого. На такой основе устраивают плетни, которые образуют клетки. Пространство между плетнями покрывают одиночной или двойной мостовой (рис. 36). Углубление мостовой в грунт у подошвы насыпи обязательно.

Укрепление кустарником предохраняет откосы от разрушения волнами, льдинами, а также от выдувания грунта ветром в степных и пустынных районах. Для посадки отбирают кустарник, имеющий мощную корневую систему и способный образовать густые неломкие заросли. Этим требованиям удовлетворяют ивовые породы.

Фашины и фашинные тюфяки применяют для укрепления затопляемых откосов. Фашины изготовляют из свежесрубленных прутьев, очищенных от листьев и молодых побегов. Это собранные в пучки прутья, перевязанные вицами (тонким хворостом) не реже чем через 1 м. Легкие фашины делают толщиной 25—30 см; тяжелые же, загружаемые внутри мелким камнем, — толщиной до 65 см и более.

Рис. 36. Укрепление мощением в плетнях

Рис. 37. Укрепление фашинами плашмя

Фашины укладывают на откос плашмя (рис. 37) или в стенку. В первом случае ряды фашин связывают хворостяными канатами, представляющими собой такие же фашины, но более тонкие и более длинные. К откосу фашины прикрепляются ивовыми кольями длиной не менее 1 м. Во втором случае их укладывают горизонтальными рядами поперек откоса с заглублением в грунт.

Фашинный тюфяк делают из двух сеток, сплетенных из хворостяных канатов. Между сетками помещают вперевязку несколько рядов хвороста или фашин, после чего обе сетки связывают в узлах проволокой или просмоленным пеньковым канатом (рис. 38). Такой фашинный тюфяк может иметь длину до 50 м, а толщину от 45 до 75 см.

Фашинными тюфяками укрепляют откосы, постоянно находящиеся под водой. Тюфяки заполняют мелким камнем или загружают камнем сверху, для чего у тюфяков устраивают плетневые клетки.

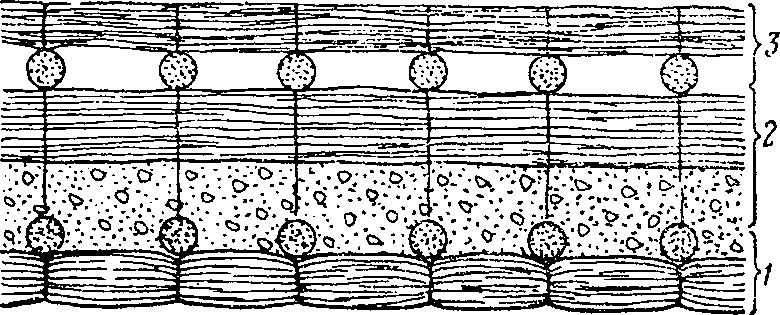

Рис. 38. Фашинный тюфяк (разрез): 1 — нижняя сетка; 2 — хворост; 3 — верхняя сетка

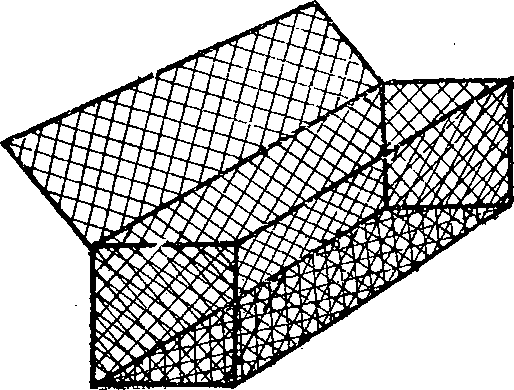

Рис. 39. Габион

Габионами укрепляют поверхности, подверженные сильным ударам льда или камней. Габионы представляют собой проволочные ящики (рис. 39) или проволочные цилиндры, загруженные камнем. Ящики изготовляются из оцинкованной проволоки диаметром 2,5—6 мм. Габионы имеют длину от 2 до 6 м, ширину и высоту от 0,5 до 2 м.

Устанавливаются габионы плотно один к другому на подготовленную поверхность. Сначала укладывают нижнюю опорную подушку из габионов меньшей толщины (0,5 м), на которую укладывают основное габионное укрепление. Уложенные габионы связывают между собой проволокой.