ГЛАВА I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТИ И ПУТЕВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

§ 1. ЗНАЧЕНИЕ ПУТИ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

Железнодорожный путь — основа железнодорожного транспорта. От состояния пути и качества его содержания зависят скорости движения поездов, допускаемые нагрузки, безопасность и бесперебойность движения, а также пропускная и в значительной мере провозная способность железных дорог.

На долю хозяйства пути и сооружений приходится более половины (55%) всех основных фондов железнодорожного транспорта, 21,5% эксплуатационного штата работников и около 12% всех эксплуатационных расходов железных дорог.

Путевое хозяйство обслуживает большая армия рабочих, обходчиков, бригадиров, мастеров, дежурных по переездам, техников и инженеров. От их умения, знаний и трудолюбия зависит технически правильное содержание всех устройств железнодорожного пути.

Идея устройства колейного пути возникла давно.

Еще в XVI веке в копях и на рудничных дворах впервые начали укладывать под колеса вагонеток деревянные брусья — лежни (рис. 1). Вследствие быстрого износа таких «рельсов» стали набивать на них железные полосы. Долговечность деревянных рельсов с железными полосами увеличилась, но частые сходы повозок были их основным недостатком.

Во второй половине XVIII века появились чугунные рельсы (пластины с желобом), которые укладывались на продольные и поперечные брусья.

В 1806—1809 гг. на Алтае была построена железная дорога между Змеиногорским рудником и сереброплавильным заводом.

Эту дорогу строил замечательный русский инженер Фролов. Он уже тогда для выравнивания поверхности земли под полотно железнодорожного пути применил отсыпку насыпей и разработку выемок, а для преодоления водных преград — устройство мостов и других искусственных сооружений.

Чугунные рельсы имели выпуклую головку, а колеса вагонеток — закраину (реборду), что ликвидировало сходы вагонеток с рельсов.

Вагонетки с грузом передвигались по рельсам при помощи конной тяги. Выгодность перевозок грузов по чугунным рельсам была очевидной: лошади могли перевозить значительно больший груз, чем по грунтовым дорогам, и намного быстрее.

Успешное развитие рельсовых путей и Надежная работа стационарных паровых двигателей привели многих техников к мысли о создании самоходной паровой машины, движущейся по рельсам.

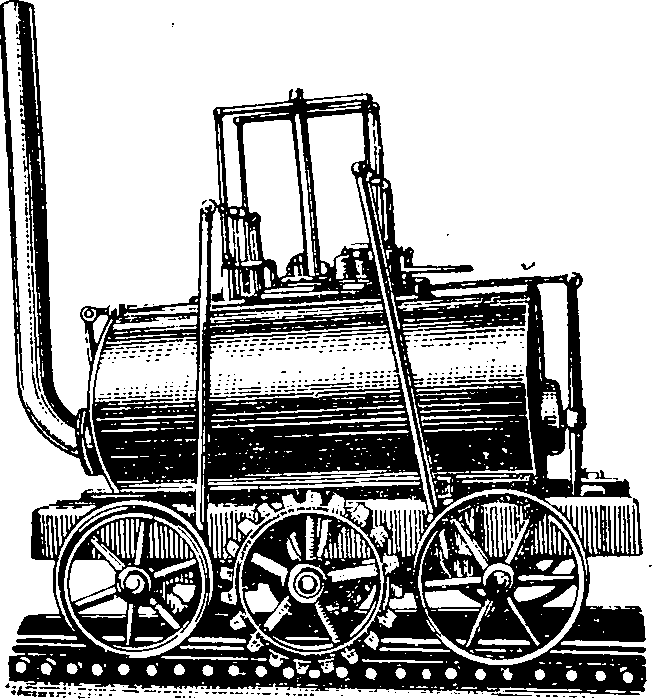

В начале XIX века стали появляться паровозы различных конструкций. К ним относятся паровоз Бленкинсона с зубчатым ко лесом (рис. 2), паровоз Брунтона с шагающими опорами, паровоз Тревитика и др. В 1813 г. Хедлей построил паровоз с колесами, имеющими гладкие поверхности катания, и доказал, что никаких зубчатых колеси металлических ног паровозу не требуется. Сила сцепления колес паровоза с рельсами вполне достаточна для передвижения паровоза с вагонами и даже преодоления небольших подъемов. Несколько позднее появился более совершенный паровоз Стефенсона.

Рис. 2. Паровоз с зубчатым колесом

В 1825 г. открылось движение по линии Стоктон — Дарлингтон в Англии. Паровоз Стефенсона провел поезд из 28 вагонов, но скорость его была еще мала и лошади обгоняли поезд. После дальнейших усовершенствований Стефенсон построил другой паровоз, названный «Ракетой». Он достиг небывалой по тем временам скорости в 45 км в час.

В 1834 г. появился первый русский паровоз Черепановых, который работал на построенной ими же первой русской железной дороге с чугунными рельсами. Эта дорога находилась у НижнеТагильского завода и имела длину один километр.

Паровоз Черепановых мог перевозить более 200 пудов (более 3 т) со скоростью до 15 верст в час (16 км в час).

После окончания строительства железной дороги между Стоктоном и Дарлингтоном многие страны стали строить железные дороги. Строительство их совершенствовалось, улучшались конструкции рельсов и искусственных сооружений. В 1837 г. в России была открыта Царскосельская железная дорога (у Ленинграда); она не имела большого практического значения, а служила скорее увеселительным целям. Лишь через 14 лет, в 1851 г., началось движение на железной дороге между Петербургом и Москвой.

На строительстве Петербургско-Московской (ныне Октябрьской) ж. д. работали известные русские инженеры: С. В. Кербедз, Н. О. Крафт, Π. П. Мельников, Д. И. Журавский.

Эта дорога, построенная силами русских инженеров и рабочих, свидетельствует об их большом инженерном искусстве и строительном мастерстве. Решение технических вопросов было настолько дальновидным, что принцип устройства пути до сих пор остался тот же. Совершенствование пути шло главным образом за счет улучшения конструкции и усиления основных его элементов.

Однако общая экономическая отсталость царской России тормозила развитие железнодорожного транспорта, в том числе и путевого хозяйства. В пути лежали рельсы разнотипные по весу и длине; шпал чаще всего непропитанных укладывалось не более 1 440 шт. на километр; балластный слой был песчаным; оздоровление земляного полотна почти не проводилось; механизмов для ремонта пути не было.

Молодое Советское государство в первые же годы своего существования стало проводить большие работы вначале по восстановлению железнодорожного транспорта, разрушенного в период гражданской войны, а позднее — по его реконструкции.

Дальнейшее развитие транспорта определялось генеральной линией партии на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.

Огромное значение для дальнейшего развития железнодорожного транспорта имело решение июньского Пленума ЦК ВКП(б) в 1931 г., который принял план коренной технической реконструкции железнодорожного хозяйства. Ведущим звеном этого плана была признана электрификация.

Материальной основой для перевооружения транспорта на базе новой техники была тяжелая индустрия и, особенно, машиностроение.

Поступление мощных локомотивов и большегрузных вагонов, повышение скоростей движения вызвало необходимость усиления пути. Начали укладываться более тяжелые рельсы, увеличивалось число шпал на километр, применялись тяжелые балластные материалы — щебень и гравий. Железнодорожный путь на значительном протяжении был оздоровлен.

Для выполнения капитальных путевых работ были созданы путевые машинные станции (ПМС), получившие на вооружение новые средства механизации для реконструкции и ремонта пути. Советские специалисты создали серию высокопроизводительных машин, которые механизировали наиболее трудоемкие путевые работы. К ним в первую очередь следует отнести балластеры, путеукладчики, струги, землеуборочные машины и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны железнодорожный транспорт выполнил огромную работу по перевозке грузов и людей для нужд фронта и тыла. Хозяйство железных дорог, в том числе путь и сооружения подверглись невиданным разрушениям.

В послевоенный период в соответствии с пятым пятилетним планом было осуществлено первоочередное восстановление и развитие тяжелой индустрии и железнодорожного транспорта.

Важное значение в дальнейшем усилении путевого хозяйства имело внедрение новых, более мощных типов верхнего строения для наших железных дорог, в разработке которых большое участие принял Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. Институтом и другими научно-исследовательскими организациями внесен ценный вклад в теорию проектирования и расчета железнодорожного пути. Ученые совместно с новаторами производства разработали и внедрили в практику новые методы текущего содержания железнодорожного пути.

В настоящее время на железнодорожном транспорте СССР в соответствии с Директивами XX съезда КПСС осуществляется техническая реконструкция тяги, которая обеспечит переход железных дорог на новую, высшую ступень технического развития. В связи с этим проводится усиление и реконструкция путевого хозяйства: укладываются новые рельсы преимущественно тяжелых типов; значительно увеличивается протяженность путей, уложенных на щебень; проводятся мероприятия по продлению срока службы деревянных шпал, изготовляются и укладываются в путь железобетонные шпалы; разрабатываются новые высокопроизводительные путевые машины, которые будут способствовать дальнейшему усилению механизации путевых работ.

Еще более значительное увеличение мощности всех элементов железнодорожного транспорта намечается в период 1959—1965 гг. Разрабатываемый семилетний план развития железнодорожного транспорта предусматривает приведение путевого хозяйства в состояние, обеспечивающее бесперебойную работу железных дорог при новых видах тяги и интенсивно растущих из года в год размерах перевозок.