Содержанию пути по направлению в прошлом уделялось недостаточное внимание. Между тем с точки зрения безопасности движения поездов правильное содержание пути по направлению имеет не меньшее значение, чем содержание его по уровню и шаблону. С повышением скоростей движения поездов правильное содержание пути в плане становится еще более необходимым.

На прямых участках путь надо содержать без видимых извилин, а на кривых — плавно, без резких колебаний в стрелах изгиба. Стрелой изгиба называется расстояние от средней точки дуги до хорды, стягивающей ее (рис. 183). Направление пути на прямой проверяют через бинокль. Положение в плане кривых участков проверяют измерением стрел изгиба.

Как правило, стрелы измеряют от хорды длиной 20 м. Необходимо, чтобы стрелы в пределах круговых кривых не имели резких колебаний и их разность в точках, расположенных одна от другой через 10 м, была не больше приведенных в табл. 35.

В месте примыкания круговой кривой к прямому участку устраивают переходные кривые; их можно не предусматривать, если радиус круговой кривой равен или больше 3 000 м. В пределах переходной кривой стрелы постепенно растут, при этом требуется, чтобы рост стрел был равномерным, т. е. если в некоторой точке переходной кривой стрела равна 5 мм, а в точке через 10 м и в сторону кривой — 15 мм, то в последующих точках, отстоящих одна от другой на 10 м, стрелы должны быть равны 25, 35, 45 мм и т. д. Исключение составляют точки, совпадающие с началом и концом переходной кривой. В начале переходной кривой стрела равняется 1—3 мм в зависимости от длины переходной кривой и радиуса круговой кривой; в конце переходной кривой она равняется стреле круговой кривой, уменьшенной на 1—3 мм. Отступления от равномерного нарастания стрел в пределах переходных кривых не следует допускать более + 3 мм.

Таблица 35

Предельно допустимая разность в стрелах на кривых в мм

Радиус кривой | Разность стрел в точках через 10 я |

400 м и меньше . | 10 |

401—650 м ... | 8 |

Больше 650 м ... | 6 |

Данные, помещенные в табл. 35, показывают, что отступления в стрелах допускаются тем меньше, чем больше радиус кривой.

Проверка направления пути производится всегда по одной и той же рельсовой нити — рихтовочной. На кривых участках рихтовочной нитью является наружная рельсовая нить; на прямых

участках с возвышением одной рельсовой нити в 4 мм рихтовочной нитью является пониженная нить. На прямых участках без возвышения рихтовочной нитью обыкновенно назначается: на двухпутных участках — внутренняя, на однопутных участках — правая по направлению нарастания километров.

Переходные кривые устраивают не только в местах примыкания круговых кривых к прямым участкам, но и в месте примыкания двух круговых кривых одного направления, если разность кривизны этих кривых больше 1/3000. Кривизной называется величина, обратная радиусу.

Например, если примыкают друг к другу кривые, радиусы которых равны 1 000 и 600 м, то разность кривизны будет равна

![]()

Так как 1/5000 больше 1/3000, то в месте примыкания таких кривых должна быть разбита переходная кривая.

Длина переходной кривой при сопряжении прямого участка с кривым на однопутной линии или на наружном пути двухпутной линии определяется по формуле

![]() (13)

(13)

где l — длина переходной кривой в м;

h — возвышение наружного рельса в м.

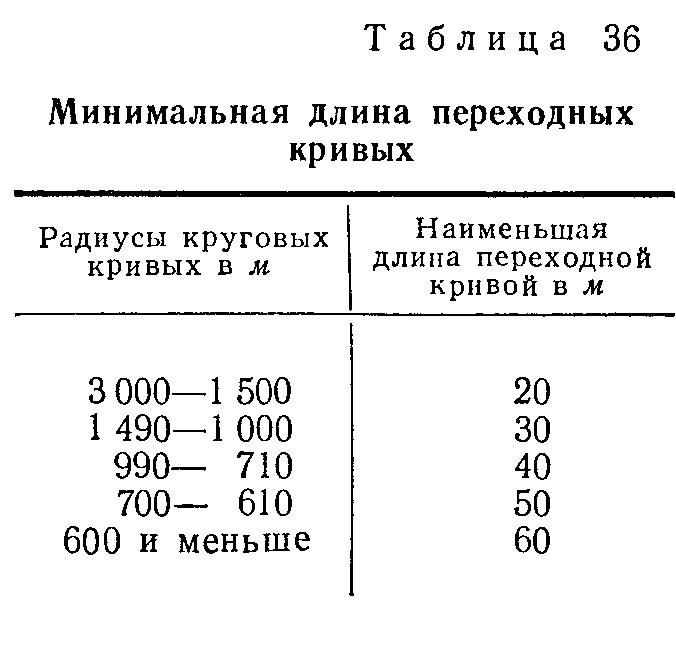

Длина переходной кривой не должна быть меньше приведенной в табл. 36.

При устройстве переходной кривой путь в пределах круговой кривой смещается по направлению к центру. Величина смещения может быть определена по формуле

![]() (14)

(14)

где р — сдвиг пути на кривой в м;

I—длина переходной кривой в м;

R — радиус круговой кривой в м.

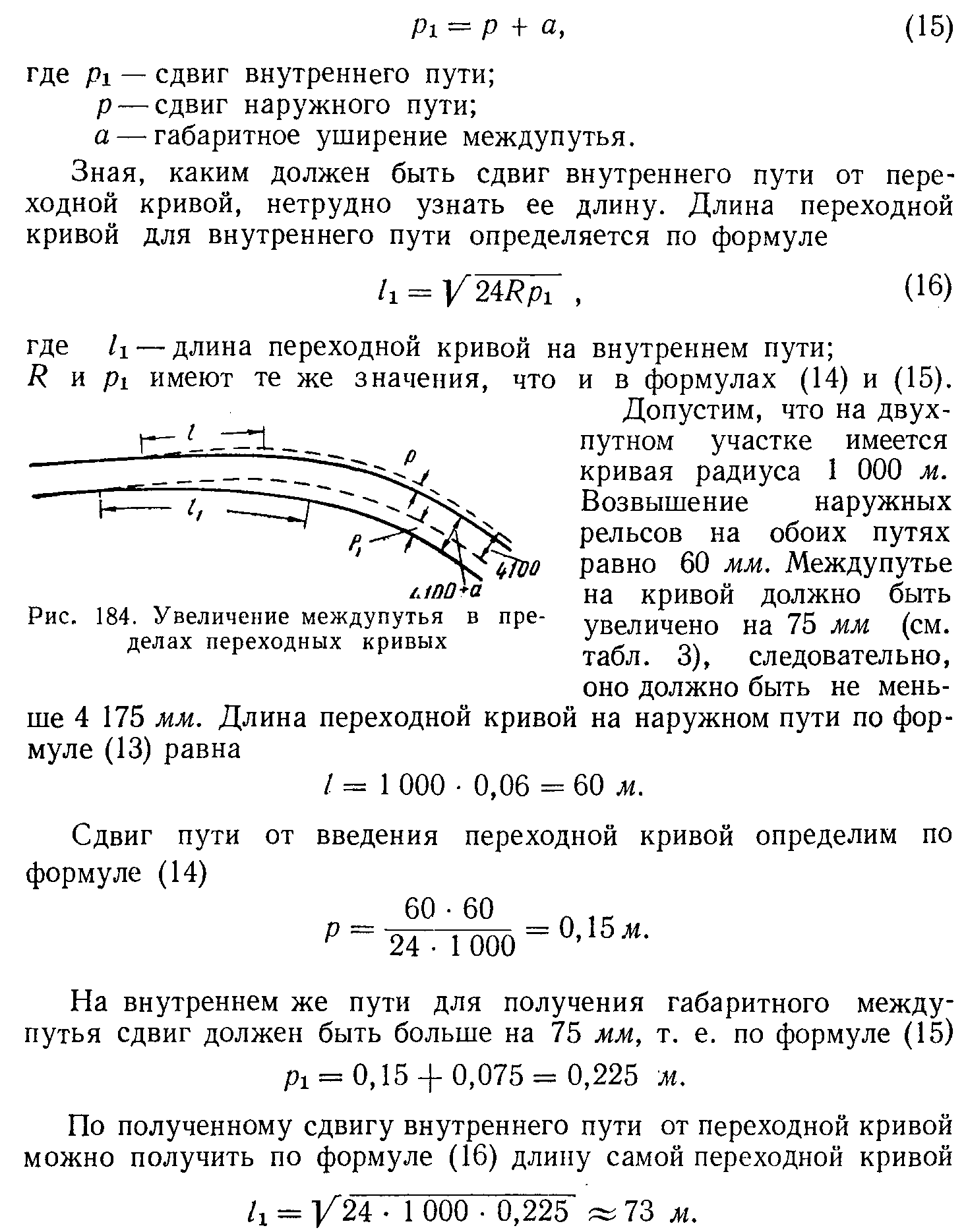

Нам уже известно, что на кривых участках двухпутных линий ширина междупутья увеличивается. Переход к уширенному междупутью на кривой делается в пределах переходных кривых. Чтобы выполнить это требование, переходную кривую на внутреннем пути устраивают большей длины, чем на наружном (рис. 184), благодаря чему сдвиг внутреннего пути получается больше.

Если междупутье необходимо увеличить на величину а, то сдвиг внутреннего пути на кривой, очевидно, должен быть равен

Длину переходной кривой округляют до полных 5 м, в сторону увеличения. В данном примере надо принять переходную кривую на внутреннем пути длиной 75 м.

При более точных расчетах радиус наружного пути увеличивают, а внутреннего уменьшают на половину междупутья.

При разбивке переходной кривой обыкновенно принимают, что точка примыкания круговой кривой к прямому участку делит переходную кривую на две равные части, т. е. одна половина ее располагается на прямом участке, другая на кривой.

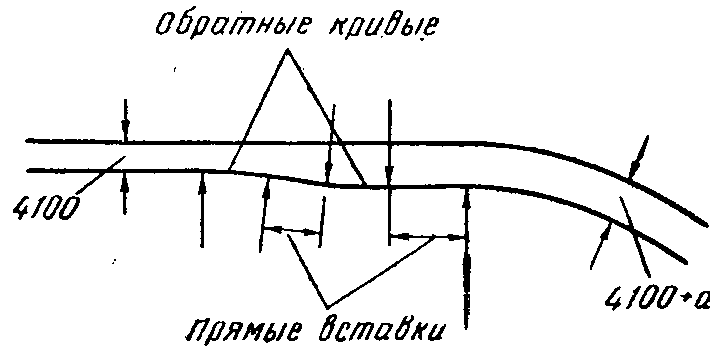

Междупутье на кривой можно увеличить и другим способом. На прямом участке на достаточном расстоянии от переходной кривой (не менее 75 м) на одном из путей (чаще на внутреннем) вводят пару обратных кривых (рис. 185), благодаря чему междупутье увеличивается еще в пределах прямого участка. В этом случае переходные кривые на обоих путях устраиваются одинаковой длины. Но введение обратных кривых ухудшает план пути и требует увеличения ширины основной площадки земляного полотна за пределами кривой.

Рис. 185. Увеличение междупутья посредством введения пары обратных кривых

Познакомимся еще с формулами для определения стрел изгиба круговых и переходных кривых, с которыми часто приходится иметь дело на производстве. Стрела круговой_кривой определяется по формуле

![]()

(17)

где F — стрела круговой кривой в мм;

а — хорда в м;

R — радиус кривой в м.

Стрелы кривых стандартных радиусов полезно запомнить; они приведены в табл. 37.

Таблица 37

Стрелы круговых кривых от хорды 20 м

Радиусы в м | Стрелы в мм | Радиусы в м | Стрелы в мм |

200 | 250 | 800 | 63 |

250 | 200 | 1 000 | 50 |

300 | 167 | 1 200 | 42 |

350 | 143 | 1 500 | 33 |

400 | 125 | 1 800 | 28 |

500 | 100 | 2 000 | 25 |

600 | 83 | 3 000 | 17 |

700 | 71 | 4 000 | 12,5 |

Чтобы узнать величину стрелы в некоторой точке х переходной кривой, достаточно стрелу круговой кривой разделить на длину переходной кривой и частное от деления умножить на расстояние от начала переходной кривой до точки х. Это можно выразить следующей формулой:

![]() (18)

(18)

где f — стрела переходной кривой в мм в точке, отстоящей от начала переходной кривой на расстоянии х;

F — стрела круговой кривой в мм;

х—расстояние в м от начала переходной кривой до точки, в которой определяется стрела;

l — длина переходной кривой в м.

Если принять данные предыдущего примера: R — 1 000 м, l — 60 м, то по табл. 37 находим, что стрела круговой кривой равна 50 мм. В этом случае стрела переходной кривой на расстоянии 10 м от ее начала будет равна (с округлением)

![]()

а стрела в точке на расстоянии 30 м от начала переходной кривой равна![]()

Следует запомнить, что в середине переходной кривой стрела всегда равна половине стрелы круговой кривой.

По формуле (18) нельзя определять стрелу для начала и конца переходной кривой, а также в точках, близко к ним расположенных. В начале переходной кривой стрела не равна нулю, так как при ее измерении один конец хорды попадает на прямой участок, а другой на переходную кривую.

В конце переходной кривой стрела не равна стреле круговой кривой, так как при измерении стрелы в этой точке один конец хорды находится на круговой кривой, другой на переходной кривой.

Стрелы сопрягающей кривой, т. е. такой переходной кривой, которой сопрягаются две круговые кривые, определяются по формуле

![]() (19)

(19)

где fc — стрела сопрягающей кривой в мм в точке, отстоящей от конца первой круговой кривой на расстоянии х;

F1 — стрела первой круговой кривой (большего радиуса) в мм;

F2 — стрела второй круговой кривой (меньшего радиуса) в мм;

lc — длина сопрягающей переходной кривой в м;

х — расстояние от конца первой круговой кривой до точки, в которой определяется стрела, в м.

Для правильного содержания кривой в плане ее разбивают на десятиметровые деления и каждое деление закрепляют масляной краской на шейке рельсов упорной нити. Против закрепленных точек измеряют стрелы с помощью струны — хорды длиной 20 м и масштабной линейки с точностью до 1 мм. Масштабную линейку прикладывают концом к рабочей грани головки наружного рельса ниже верхней его выкружки. На таком же уровне прижимают к головке рельса и концы хорды. В тех случаях, когда струна окажется между миллиметровыми делениями линейки и возникнет затруднение в отсчете, в ведомость записывают четное число миллиметров, а рядом с ним в скобках — нечетное.

Сумма стрел кривой характеризует величину угла поворота, которая, как известно, для каждой кривой является постоянной. Поэтому измерение стрел перед расчетом кривой делается особенно тщательно. Одно из основных положений расчета кривых по способу разности стрел заключается в том, что сумма расчетных стрел должна равняться сумме натурных. Это требование к расчету основано именно на неизменяемости угла кривой. Но поскольку угол кривой есть величина постоянная, то и сумма стрел кривой, характеризующая ее величину, также есть величина постоянная. Если на дистанции имеется проверенный продольный профиль пути с элементами кривых, определенными по материалам теодолитной съемки, то сумма натурных стрел может быть проверена по такому соотношению:

![]() (20)

(20)

где![]() — сумма натурных стрел в мм от хорды в 20 м;

— сумма натурных стрел в мм от хорды в 20 м;

К — длина кривой в м;

R — радиус кривой в м.

В формуле (20) длину кривой принимают профильную, без переходных кривых.

Предположим, что радиус проверяемой кривой равен 1 000 м, а длина ее — 601,35 м; тогда по формуле (20) получим

![]()

В случае резкого расхождения суммы натурных стрел с полученной по формуле измерение стрел должно быть повторено. Когда же разница бывает невелика, то ее следует ликвидировать путем изменения стрел в точках, против которых имеется двойная запись. Конечно, изменения следует вносить лишь такие, которые приближают сумму натурных стрел к сумме, полученной по формуле.

По измеренным стрелам кривую рассчитывают по способу разности стрел, после чего на нее заводят паспорт, в который записывают все элементы круговой кривой (начало, конец, длину, радиус, угол, сумму стрел), все элементы переходных кривых, возвышение наружной нити, условия его отвода, ширину колеи, условия отвода уширения колеи. К паспорту прилагается ведомость расчетных стрел. Кривая по расчету отрихтовывается, и дальнейшее ее содержание сводится к периодическим проверкам и исправлениям в тех случаях, когда расхождение стрел в точках через 10 м получается близким или равным предельно допустимому.

Проверка кривых по хордам обязательна весной и осенью. Однако в течение лета положение кривых в плане следует проверять и своевременной рихтовкой пути предупреждать образование на них углов. Кривую следует исправлять так, чтобы после рихтовки стрелы в натуре оказались равными или близкими к расчетным, записанным в паспорте.

При частичном исправлении кривой важно знать правило изменения стрел при сдвиге пути. Оно заключается в следующем. Если какую-либо точку кривой переместить внутрь кривой, то стрела в этой точке уменьшится настолько, насколько будет перемещен путь; одновременно с этим стрелы в точках через 10 м от сдвинутой увеличатся на половину той же величины. И наоборот: если в одном месте путь передвинуть наружу, например на 2 см, то стрела в этой точке увеличится на 20 мм. Стрелы же в точках через 10 м от нее уменьшатся на 10 мм каждая. Это правило основано на предположении, что путь на расстоянии 10 м от места рихтовки не сдвигается.

Перед рихтовкой пути необходимо проверить рельсовые зазоры и в необходимых случаях отрегулировать их. Полезно запомнить, что при сдвиге пути внутрь кривой зазоры уменьшаются, а при сдвиге его наружу увеличиваются.