Эффективность работы предприятия, как и уровень выполнения плановых заданий, во многом зависит от качества обслуживания его внутризаводским, внешним и магистральным видами транспорта, с которыми промышленный транспорт тесно взаимодействует. Значение промышленного транспорта в нашей стране постоянно возрастает в связи с увеличением числа предприятий и объемов производства продукции во всех отраслях промышленности, в строительстве и сельском хозяйстве. Промышленный железнодорожный транспорт, с одной стороны, является неотъемлемой частью производства (внутренние технологические перевозки), а с другой — важнейшим звеном единой транспортной системы страны. Более трети общего объема перевозок выполняет железнодорожный промышленный транспорт (табл. 11.1 и 11.2).

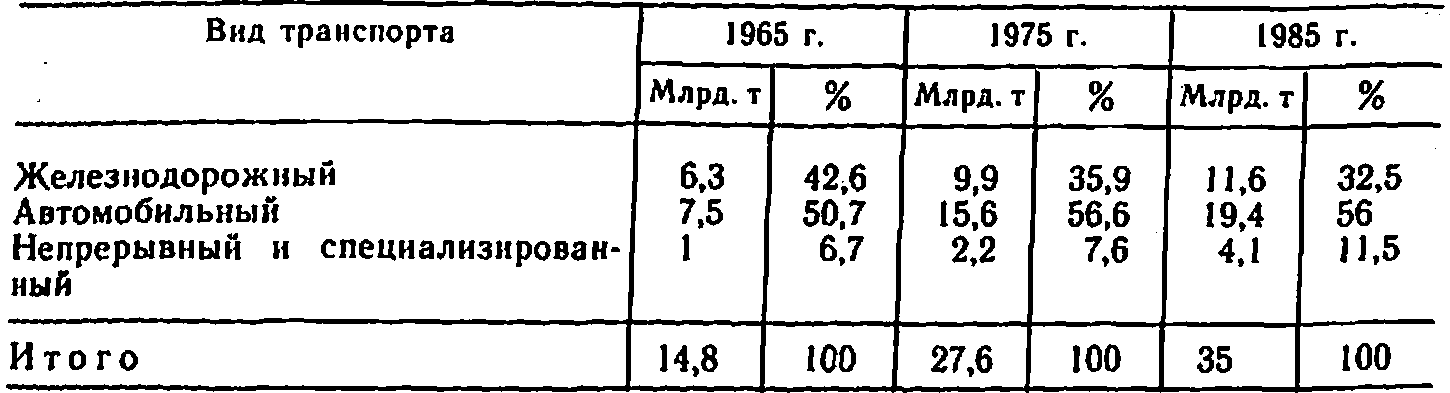

Таблица 11.1. Перевозка грузов промышленным транспортом

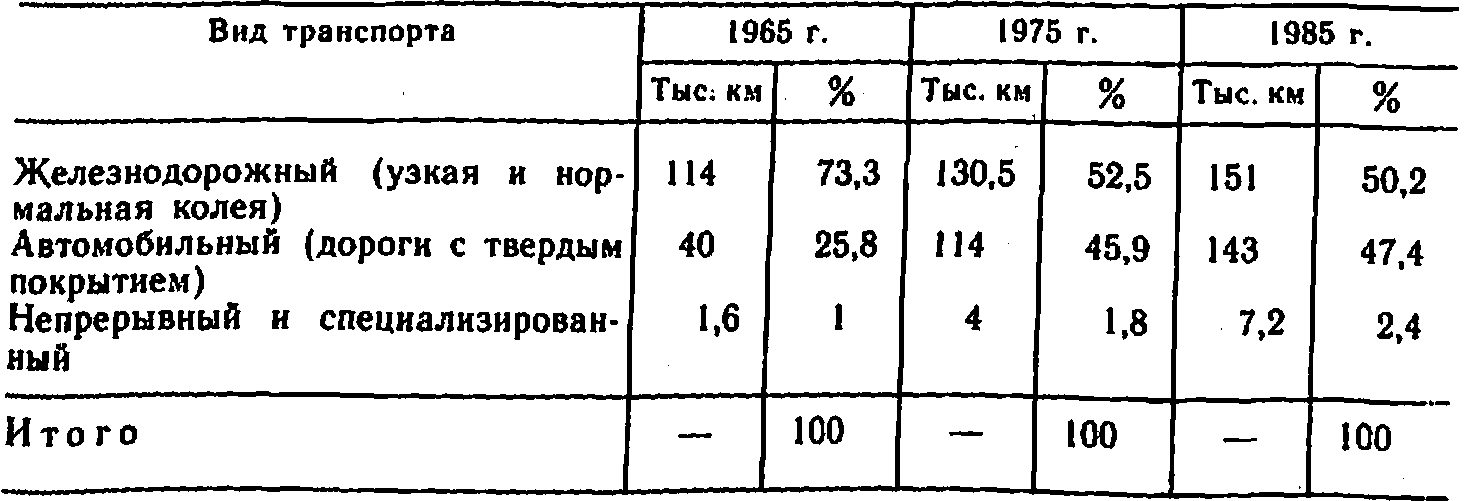

Как видно из табл. 11.1, объем перевозок на железнодорожном промышленном транспорте возрос за 20 лет почти в 2 раза, но доля его в общем объеме перевозок снижается. Быстрыми темпами растут перевозки грузов непрерывным и специализированным транспортом и протяженность их сети. Эффективность работы промышленного железнодорожного транспорта во многом определяется выбранной формой транспортного обслуживания предприятий. Сегодня самая распространенная форма — железнодорожные цехи предприятий. На их долю приходится 74,7 % общего объема железнодорожных перевозок. Доля отраслевых объединений железнодорожных хозяйств — 2,6%, межотраслевых предприятий промышленного железнодорожного транспорта — 4,7 %, подъездных путей, обслуживаемых силами и средствами железных дорог,—27 %. Примерно 2/3 всех транспортных хозяйств обслуживают подъездные пути протяженностью до 3 км и за сутки принимают или отправляют по 5—10 вагонов. Половина всех транспортных хозяйств имеют 1— 2 локомотива. Малодеятельные нерентабельные хозяйства не располагают техническими средствами для механизированного выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Самый эффективный, проверенный практикой путь ликвидации таких хозяйств — передача их межотраслевым объединенным предприятиям промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ).

На подъездных путях предприятий имеется собственный парк вагонов, часть которого допускается для выхода на пути станций магистральных железных дорог.

Таблица 11.2. Протяженность сети промышленного транспорта

Большинство подъездных путей примыкают к железным дорогам. На предприятиях страны сохраняется большое количество малодеятельных нерентабельных транспортных хозяйств с недостаточным техническим вооружением. На этих и других подъездных путях допускаются большие перепростой вагонов магистральных дорог. Средний перепростой вагонов на подъездных путях сверх нормы достиг в 1987 г. 0,75 ч.

На крупных угольных разрезах и шахтах, на металлургических и горно-обогатительных комбинатах железнодорожный транспорт имеет достаточно высокое техническое оснащение и большую протяженность путей (от 50 до 300—400 км), объединенных в крупные транспортные цехи. Из общего объема перевозок на промышленном железнодорожном транспорте приходится: на грузы предприятий черной и цветной металлургии — 37,2 %, угольной промышленности — 16 %, строительной индустрии — 12 %, энергетики и электрификации — 5%.

Руководство промышленным железнодорожным транспортом распылено по различным министерствам и ведомствам. Единого центра по управлению и развитию промышленного железнодорожного транспорта пока не создано.

На многих предприятиях промышленный транспорт все еще отстает от основного производства и магистрального железнодорожного транспорта.

Недостаточными темпами осуществляется процесс концентрации промышленного железнодорожного транспорта. Продолжается рост количества его мелких, малоэффективных хозяйств. Слабо развивается ремонтная база. Медленно внедряются современные средства автоматики и связи, а также автоматизированные системы управления промышленным железнодорожным транспортом.

Основными задачами министерств и ведомств СССР в области развития промышленного железнодорожного транспорта на период до 2000 г. следует считать:

дальнейшую концентрацию промышленного железнодорожного транспорта в крупных предприятиях и объединениях за счет ликвидации мелких, неэффективных транспортных хозяйств, совершенствование их производственно-хозяйственной деятельности, обеспечивающее полное комплексное транспортное обслуживание предприятий, строек и организаций;

широкое внедрение специализированного подвижного состава на перевозках массовых грузов, имея в виду обеспечение 80% перевозок грузов этим подвижным составом, повышение производительности электровозов, тепловозов и вагонов;

внедрение комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, крупнотоннажных контейнеров;

усиление путевого хозяйства за счет повышения доли рельсов тяжелого типа и увеличения укладки в путь железобетонных шпал;

расширение индустриальных методов ремонта подвижного состава, погрузочно-разгрузочной техники и железнодорожных путей специализированными ремонтными предприятиями и объединениями;

более широкое применение автоматизированных систем управления, средств автоматики и вычислительной техники для повышения эффективности работы промышленного железнодорожного транспорта.

Во многих промышленных узлах и районах для групп предприятий созданы объединенные транспортные цехи, подчиненные головному предприятию; для предприятий, не имеющих собственных подъездных путей, организованы погрузочно-разгрузочные базы. В некоторых отраслях народного хозяйства (ОТХ), в лесной промышленности — самостоятельные хозрасчетные железные дороги, в угольной — погрузочно-транспортные управления (ПТУ), в строительной — объединенные транспортные хозяйства.

Значительная часть подъездных путей передана в ведение магистральных железных дорог, которые имеют большие возможности привести их в надлежащий порядок и обеспечить более качественную работу. На станциях железных дорог утверждаются единые технологические процессы ритмичной работы предприятия и станции. Подъездным путям и транспортным хозяйствам устанавливаются оптимальные нормы простоев вагонов на подъездных путях и погрузочно- разгрузочных пунктах при рациональном использовании локомотивов и других технологических средств, что отражается в договорных обязательствах дорог и предприятий.

Для дальнейшего повышения эффективности и качества работы промышленного железнодорожного транспорта, улучшения использования подвижного состава, механизмов и оборудования продолжается создание межотраслевых хозрасчетных объединений и предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), входящих в состав хозрасчетного Главного управления ЖТ промышленного железнодорожного транспорта (Главпромжелдортранс) МПС. Эти предприятия обслуживают 5,8 тыс. заводов, фабрик, строек и агропромышленных комплексов и т. д. Численность их работников составляет свыше 50 тыс. чел., грузооборот всех ППЖТ — 2,8 млрд. т-км. Производительность труда на межотраслевом объединенном железнодорожном транспорте в 4—4,5 раза выше, чем в среднем на мелких малодеятельных подъездных путях транспортных цехов предприятий. Экономический эффект от объединения транспортных хозяйств определяется преимуществами крупных систем по сравнению с мелкими разрозненными хозяйствами. Этот эффект выражается прежде всего в росте производительности труда, снижении себестоимости перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, в лучшем использовании технических средств и сокращении транспортных расходов народного хозяйства.

Наиболее эффективной проверенной на практике формой объединения железнодорожного хозяйства является создание самостоятельных хозрасчетных предприятий промышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), обеспечивающих комплексное транспортное обслуживание предприятий (перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы и содержание технических средств), концентрацию выгрузки однородных грузов, поступающих нескольким предприятиям, более высокий уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ, лучшее использование механизмов и ремонтной базы.

Эффективность работы в объединенных хозяйствах достигается более совершенной организацией производства, лучшим использованием локомотивов и вагонов, повышением производительности погрузочно-разгрузочных машин и механизмов, возможностью переработки массовых грузов на укрупненных базах комплексными бригадами, обслуживающими в течение смены несколько грузовых фронтов, улучшением состояния подвижного состава, механизмов, оборудования и путевого хозяйства в результате организации централизованного ремонта квалифицированными ремонтными бригадами. Кроме того, в крупных объединениях имеется больше возможностей для приобретения новой техники, внедрения передовой технологии и передового опыта, для комплексной механизации и автоматизации трудоемких и тяжелых ручных работ.

Организация ППЖТ позволила повысить качество транспортного обслуживания предприятий промышленности при значительном сокращении трудовых, материальных и денежных затрат. С 1965 по 1985 г. более чем в 2 раза улучшились показатели использования подвижного состава, кранов и других механизмов, уровень механизации возрос до 96,8%. Разрозненные подъездные пути, считавшиеся у предприятия второстепенными и довольно запущенными, в лице ППЖТ обрели более рачительного и требовательного хозяина. Например, Электростальское ППЖТ Московской области обслуживает более 65 заводов и организаций города Электростали, принадлежащих различным министерствам и ведомствам. Одобрив опыт Электростальского ППЖТ, ЦК КПСС высоко оценил прогрессивную межотраслевую форму обслуживания предприятий и организаций, обеспечивающую значительное сокращение транспортных издержек и более эффективное использование подвижного состава.

В целях улучшения транспортного обслуживания предприятий продолжают разрабатываться и внедряться генеральные схемы комплексного развития промышленного транспорта, предусматривающие требования к погрузочно-разгрузочным устройствам, подвижному составу, грузовым фронтам с учетом создания территориальных объединений в основных крупных индустриальных районах страны. Этими схемами намечены коренные меры по повышению экономической эффективности и улучшению взаимодействия промышленного и магистрального транспорта, по освоению растущих грузопотоков, комплексному техническому развитию и оснащению фронтов погрузки и выгрузки, совершенствованию планирования, внедрению единой технологии, координации управления, широкому применению контейнеров, бесперегрузочной доставки грузов, кооперированному использованию технических средств, концентрации переработки вагонопотоков на минимальном числе промышленных станций, применению сквозных графиков подачи и уборки маршрутов поездными локомотивами, формированию на путях предприятий поездов, следующих без остановок через станции примыкания, соблюдению поточности, параллельности и совмещения технологических операций, согласованию порядка и сроков обработки вагонов и т.д. Разработаны генеральные схемы комплексного развития промышленного железнодорожного транспорта для Московской и Ленинградской областей, Эстонской ССР, таких крупнейших промышленных центров страны, как Москва, Ленинград, Киев, Красноярск, Горький, Баку, Челябинск, Ташкент, Днепропетровск и др.

К 1990 г. Союзпромтрансниипроектом планируется завершить разработку еще 100 генсхем. В этих схемах предусматриваются предложения по более эффективному использованию подвижного состава, погрузочно-разгрузочной и путейской техники, складского хозяйства, централизации ремонтных служб, совершенствованию технологии перевозок. По данным Союзпромтрансниипроекта общий годовой экономический эффект, который может быть получен от использования предложений, содержащихся в утвержденных Госстроем СССР и Госпланом СССР 52 генсхемах, оценивается в 200 млн. руб., а стоимость строительства необходимых при этом общерайонных объектов промышленного железнодорожного транспорта — в 940 млн. руб. Иными словами, требуемые капитальные затраты окупятся менее чем за 5 лет. В ряде промышленных районов реализация предложений, содержащихся в генеральных схемах, проходит успешно. Например, в Краснодарском промышленном районе обслуживанием ППЖТ было рекомендовано охватить 116 предприятий и организаций с годовым объемом перевозок 11 млн. т. Это ППЖТ уже обслуживает 135 предприятий и перевозит в год 7 млн. т грузов.

В Ленинградском городском промышленном районе организовано четыре ППЖТ из шести предусмотренных генсхемой. Они обслуживают 131 предприятие, что позволило ликвидировать 22 железнодорожных цеха.

К числу важнейших мероприятий по усилению материально- технической базы ППЖТ относятся: повышение мощности и экономичности тепловозов и электровозов, увеличение вагонного парка в соответствии с ростом перевозок за счет внедрения специализированных вагонов, усиление мощности верхнего строения пути, удлинение приемо-отправочных путей и разгрузочных эстакад, оборудование стрелочных переводов устройствами электрической централизации, разработка и внедрение систем телеуправления стрелками на маневрах, введение дополнительных погрузочно-разгрузочных машин и замена на более мощные создание ремонтной базы для подвижного состава и другой техники, улучшение организации и повышения качества капитального строительства и др.

Показателями эффективности работы ППЖТ являются: комплексное качественное и своевременное обслуживание предприятий промышленности, сельского хозяйства, строек, уровень организации и ритмичное выполнение технологических перевозок для обеспечения непрерывности производства, выполнение графиков подачи и уборки вагонов по грузовым фронтам, а также норм простоя вагонов МПС (условного оборота) и других взаимных обязательств и прежде всего обязательств и планов по развитию транспортноскладского хозяйства, повышение уровня механизации работ и ликвидация ручного труда, приведение в соответствие пропускной и перерабатывающей способности всех технических средств ППЖТ возрастающим объемам перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, своевременная предварительная информация грузополучателей о времени подхода поездов, количестве и роде грузов.

Таким образом в основу организации работы ППЖТ положен принцип комплексного транспортного обслуживания предприятий, а именно:

перевозка грузов в вагонах МПС от станции примыкания до погрузочно-разгрузочных фронтов и обратно;

маневровая работа на подъездных путях;

формирование прямых поездов и маршрутов на промышленных станциях;

выполнение погрузочно-разгрузочных работ;

складские работы;

технологические перевозки в собственном подвижном составе; подача сырья для производства;

транспортно-экспедиционные операции.

Прогрессивная технология позволила резко поднять ритмичность грузовой работы. Если раньше уровень ночной погрузки и выгрузки не превышал 20%, то в 1988 г. он на многих предприятиях поднялся до 53%. Это в свою очередь сказалось на снижении времени простоя вагонов. Улучшились основные экономические показатели работы: производительность труда, себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных работ. По данным Главпромжелдортранса средняя себестоимость 10 т-км перевозок груза в МППЖТ за 1987 г. составила 53,08 коп. и 10 т погрузочно-разгрузочных работ — 2 р. 15 к. В зависимости от местных условий в различных территориальных объединениях значения этих показателей колеблются соответственно в пределах 36,8—99,9 коп. и 1 р. 50 к.— 3 р. 30 к.