Эстакадная перегрузка

При эстакадной перегрузке применяются бункерные эстакады с подачей вагонов узкой колеи на бункера. Безбункерные эстакады распространения нс получили, а были заменены другими перегрузочными устройствами.

Бункерные перегрузочные эстакады обеспечивают погрузку торфа в вагоны широкой колеи путем саморазгрузки бункеров за счет сыпучих свойств торфа. В бункерах накапливается необходимый оперативный запас торфа. Бункерные эстакады обеспечивают большой фронт разгрузки для узкоколейных вагонов, однако, не решают вопроса механизации выгрузки торфа. Поэтому одно из основных условий комплексной механизации при эстакадной перегрузке является применение саморазгружающихся узкоколейных вагонов.

Торфоперегрузочные эстакады представляют собой строительное сооружение, состоящее из бункеров с затворами, опирающихся на колонны; на отметке верха бункеров укладываются узкоколейные разгрузочные пути и устраиваются разгрузочные площадки и шатер. Для подачи узкоколейных вагонов устраивается въезд в виде земляной насыпи, на которую укладывается узкоколейный путь. Для сопряжения земляной насыпи имеется безбункерная — переходная — часть. Для погрузки торфа в ширококолейные вагоны укладываются пути под эстакадой.

Бункерные эстакады имеются секционного и щелевого типа. Ряд бункеров секционного типа поперечными диафрагмами делится на секции с емкостью, кратной емкости ширококолейного вагона. Бункера щелевого типа нс имеют диафрагм и затворы бункера располагаются один за другим по всей длине бункерной части эстакады.

Конструкция эстакад меняется в зависимости от ее потребной емкости, количества узкоколейных разгрузочных и ширококолейных погрузочных путей.

Металлические эстакады большой емкости (рис. 11-2), построенные на ряде крупных транспортных хозяйств, имеют четыре ряда щелевых бункеров, три узкоколейных разгрузочных пути и два ширококолейных. Сплошное отверстие бункеров перекрывается затворами за исключением противопожарных зон. Эстакады могут перегружать торф в любой тип полувагонов широкой колеи.

Через каждые 6 м по длине имеются три колонны, соединенные между собой поперечными фермами. К крайним наклонным раскосам укреплены наклонные стенки бункеров из 4 мм стального листа.

Каждый из четырех бункеров имеет одну вертикальную стенку и одну наклонную под углом 60° к горизонту. Крышка люка затвора размером 1,5X1,5 м подвешивается на двух петлях к конструкции бункера а с другой стороны к крышке приварена проушина к которой прикрепляется металлический канат, идущий вверх к ручной червячной лебедке. Большое кол имеет во лебедок является существенным недостатком бункерных затворов данной конструкции.

Рис. 11-2. Поперечное сечение металлической эстакады.

Однако применение электроключа не дает возможности отказаться от нескольких сотен лебедок на каждой эстакаде. С целью отказа от лебедок и полной механизации открытия и закрытия люков проектно-конструкторское бюро Главэнергозапчасть разработала проект передвижной установки, которая должна обеспечить не только механизацию открытия и закрытия люков, но и уменьшить просыпание торфа при его погрузке в вагоны широкой колеи, которое является недостатком эстакад большой емкости.

Рис. 11-3. Передвижной механизм управления лебедками затворов бункеров.

1 — рама; 2 — электродвигатель; 3 — фрикционная муфта; 4 — червячный редуктор; 5 — вал; 6 — цепная передача шпинделя; 7 — шпиндель; 8 — цепная передача выключателя; 10 — корпус; 11 — рычаг; 12 — хвостовик вала червяка лебедки; 13 — ролики; 14 — рельсы; 15 — балка экстакады; 16-21 — прочее оборудование.

К недостаткам эстакад данной конструкции следует также отнести неполное заполнение двух средних бункеров торфом, а также наблюдаемое в зимний период примерзание фрезерного торфа к стенкам бункеров, что уменьшает полезную емкость бункеров и создает худшие условия для работы.

На рис. 11-4 показан поперечный разрез железобетонной эстакады, разработанной Гипроторфом с двумя рядами бункеров с учетом опыта работы существующих 4-рядных эстакад.

Рис. 11-4. Поперечное сечение железобетонной эстакады.

Новый тип эстакады имеет центральную загрузку вагонов широкой колен, что исключает просыпание торфа, и предусмотрены гидравлические затворы, которые испытаны на Рязановской эстакаде.

Схема работы по перегрузке торфа через эстакаду следующая:

а) по узкой колее — подача груженых вагонов со станционных путей на эстакаду, выгрузки торфа из вагонов в бункера, уборки порожних вагонов на станцию;

б) по широкой колее — подача вагонов под эстакаду, погрузка торфа в вагоны и уборки груженых вагонов из-под эстакады.

Пропускная способность эстакады по перегрузке зависит в основном от производительности по выгрузке торфа из узкоколейных вагонов. Производительность выгрузки в свою очередь зависит от времени, затрачиваемого на маневровую работу по подаче и уборке узкоколейных вагонов и времени на выгрузку торфа. Для несаморазгружающиеся вагонов время выгрузки будет лимитироваться количествам грузчиков на эстакаде. Маневровая работа зависит от схемы маневровых путей, количества путей на эстакаде, от количества и мощности маневровых локомотивов и величины подъема на эстакаду, что определяет весовую норму одной подачи.

Пропускная способность эстакады резко возрастает при саморазгружающихся вагонах. Опыт эксплуатации рязановской эстакады большой емкости показывает, что пропускная способность эстакады достигала до 6 500 т в сутки.

Эстакадная перегрузка имеет следующие положительные стороны: меньшая зависимость работы транспорта узкой и широкой колеи; минимальное время, требуемое на загрузку вагонов широкой колеи. К недостаткам эстакадной перегрузки следует отнести большие капитальные вложения и дополнительные маневровые работы при делении состава на части.

Стационарные механические перегружатели

Наибольший объем перегрузки приходится на долю механических перегружателей. Основными типами перегружателей, применяемых в настоящее время, являются перегружатели со скребковыми конвейерами тина ТП и ТП-1, а также пластинчатые перегружатели, выпускавшиеся ранее заводом им. Шевченко.

Все перегружатели состоят из конвейера, имеющего горизонтальную, переходную и наклонную секции, тяговые и рабочие элементы, приводную и натяжную станции. Тяговыми элементами являются роликовые цепи, рабочими элементами скребки, пластины или ковши. Все механизмы и конвейер разметаются в специальном сооружении, состоящем из приемного бункера, с одним или двумя узкоколейными разгрузочными путями, наклонной конвейерной галереи и часто головной башни. Над приемным бункером устраивается деревянный шатер, который предохраняет от дождя и снега рабочих-грузчиков и бункер. Для предохранения рабочих устраиваются специальные мостики и решетки из металлических прутьев. Наклонная конвейерная галерея и головная башня выполняются из дерева или металла и поддерживаются деревянными, металлическими или железобетонными колоннами. В головной башне или рядом с наклонной галереей оборудуется рабочее место моториста с пусковой аппаратурой. Правильная загрузка вагона широкой колеи обеспечивается направляющими лотками различных конструкций.

Торфоперегружатели типа ТП и ТП-1 представляют собой скребковые конвейеры, у которых верхняя рабочая ветвь движется по неподвижному желобу. Отличие этих перегружателей состоит в том, что у ТП приводная станция расположена внизу на фундаменте в котловане приемного бункера, а у перегружателя ТП-1 приводная станция находится наверху, в связи с этим имеются некоторые конструктивные изменения в установке направляющих дисков и роликов, а также в раме конвейера.

Производительность перегружателей зависит от двух основных факторов: расчетной производительности конвейера, которая лимитируется его технической характеристикой, и количества торфа, поступающего в приемный бункер из узкоколейных вагонов. Если количество поступающего в бункер торфа за определенный отрезок времени, например за час, меньше часовой производительности конвейера, то, очевидно, производительность перегружателя будет зависеть от темпа выгрузки торфа из вагонов, в противном случае при достаточном количестве торфа основное значение приобретает производительность конвейера. Па производительность перегружателя оказывает также влияние организация маневровой работы с узкоколейными и ширококолейными составами, емкость приемного бункера, вид торфа и его объемный вес.

Эксплуатация перегружателей показывает, что производительность в основном зависит от темпа выгрузки торфа. Механизация этой операции наглядно подтверждает необходимость повышения производительности конвейеров существующих перегружателей. Так, при выгрузке торфа машиной ТВК перегружатели ТП имеют недостаточную производительность по конвейеру.

Создание саморазгружающихся вагонов и новых торфовыгружателей дает возможность значительно расширить область применения механических перегружателей. резко повысить их производительность и на основе данной группы перегрузочных устройств успешно решить вопрос комплексной механизации, а затем и автоматизации перегрузки торфа.

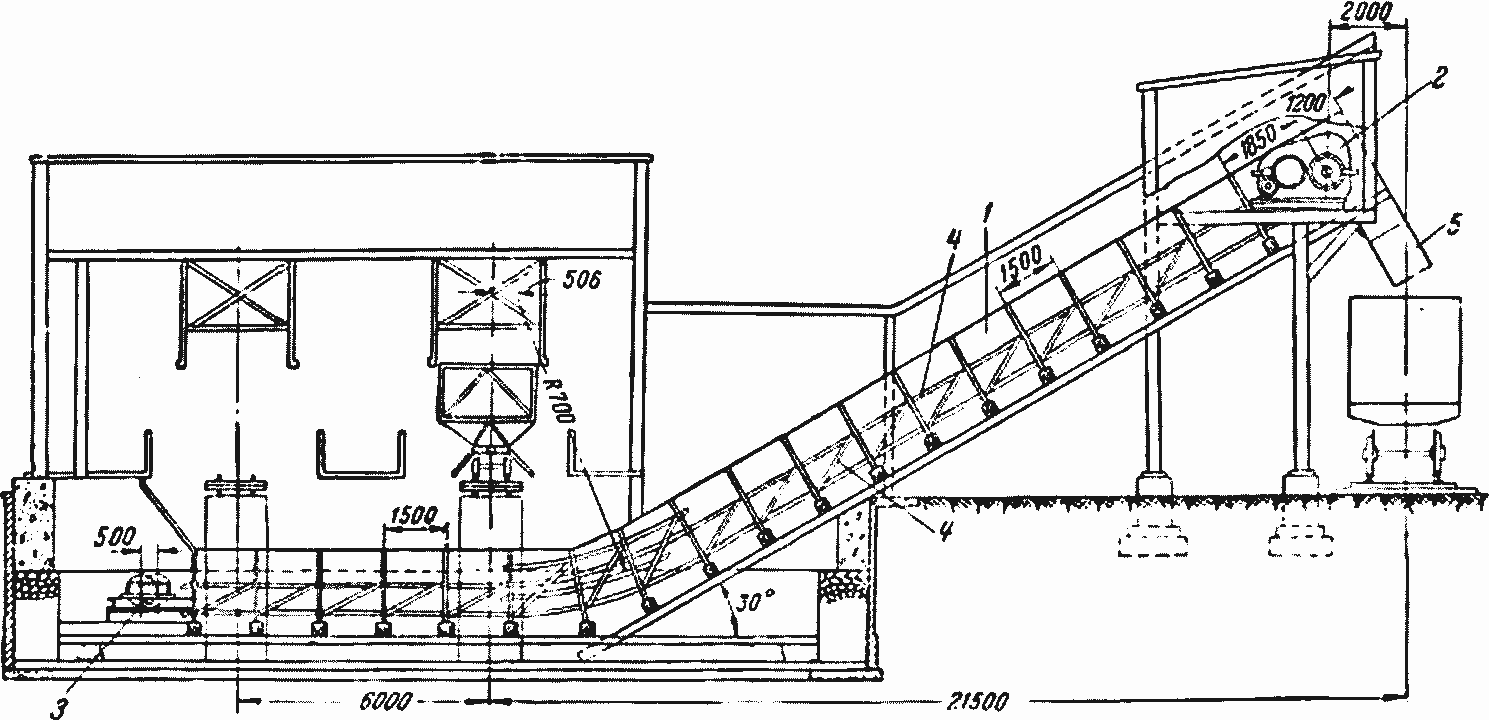

В 1959 г. ВНИИТП разработал рабочий проект нового пластинчатого торфоперегружатели ТПП. Торфоперегружатели ТПП (рис. 11-5) состоит из следующих частей — пластинчатого конвейера с верхней приводной и нижней натяжной станциями, приемного бункера с двумя узкоколейными разгрузочными путями, наклонной галереи и головной башни, в которой смонтированы кабина машиниста, приводная станция, двойной направляющий лоток с пробоотборником и механизмом для регулирования направления потока торфа. Приводная станция состоит из электродвигателя мощностью 40 кВт, вал которого дисковой упругой муфтой соединяется с валом типового трехступенчатого цилиндрического редуктора. Тихоходный вал редуктора соединяется муфтой с приводным валом конвейера. На валу насажены две ведущие звездочки. Натяжная станция имеет вал с двумя звездочками тех же параметров. Вал опирается на два подшипника, заключенных в ползуны. Ползуны с помощью винтовых механизмов могут передвигаться внутри направляющих. Ход ползунов 500 мм. Звездочки приводного и натяжного валов соединены двумя роликовыми цепями. Ролики цепей опираются на направляющие полосы. Цепи между собой через один ролик соединяются осями. К планкам цепей с помощью дополнительного уголка на заклепках прикрепляются пластины, несущие торф. Вдоль верхней — рабочей — ветви с двух сторон устанавливаются неподвижные наклонные борта, образующие с пластинами желоб для движения потока торфа. Приводная и натяжная станции, цепи с пластинами, борта монтируются на металлической раме, которая состоит из горизонтальной секции длиной 8 300 мм, переходной длиной 3 800 мм и наклонной длиной 17 900 мм.

Рис. 11-5. Торфоперегружатель ТПП. 1 — пластины конвейера; 2 — приводная станция; 3 — натяжная станция; 4 — металлоконструкция; 5 — направляющий лоток

Горизонтальная секция и часть переходной устанавливаются на фундаменте в котловане приемного бункера. На балках шатра приемного бункера предусматривается установка специальных упоров для автоматического открытия крышек люков вагонов ТСВ-2.

Техническая характеристика торфоперегружатели ТПП-0 приведена в табл. 11-1.

Таблица 11-1

Расчетная часовая производительность конвейера ТПП определяется по формуле

Q = 3 600 · F · ν · с,

где F — поперечное сечение торфа на конвейере;

υ — скорость пластинчатой ленты;

с — коэффициент, учитывающий уменьшение производительности с увеличением угла наклона конвейера (при а=30°, с=0,9).

Если принять максимальное расчетное сечение в виде трапеции с треугольной шапкой, то F=0,98 м2, при этом часовая производительность конвейера составит 1 600 м3/ч.

При коэффициенте загрузки 0,6 производительность перегружателя составит 1 000 м3/ч.

Изготовление ТПП начато и в 1961 г. намечается провести производственные испытания, которые позволят уточнить ряд параметров нового торфоперегружатели.

Перегружатели данной схемы обеспечивают транзитную перегрузку из вагона в вагон. В промышленности имеется некоторое количество перегружателей с полубункерными складами, которые дают возможность создавать оперативный запас торфа. В торфяной промышленности они не получили распространения по целому ряду причин.

К недостаткам механических перегружателей с бункерами следует отнести значительное увеличение капиталовложений и высокую стоимость перегрузки. Технико-экономические расчеты показывают, что целесообразнее иметь запас торфа в вагоне, чем идти по линии создания механических перегружателей с бункерами.