Электровозная тяга начинает находить все более широкое применение на узкоколейных железных дорогах промышленного транспорта. Ряд организаций приспособил рудничные электровозы для работы в условиях промышленных и строительных площадок предприятий. Однако до настоящего времени внедрение электровозной тяги на узкоколейном транспорте сдерживается из-за отсутствия серийно выпускаемых электровозов, которые по своим параметрам удовлетворяли бы специфическим требованиям узкоколейных дорог промышленности.

Первый промышленный опыт внедрения электровозной тяги на транспорте торфа был осуществлен в 1948 г. па торфобрикетном предприятии Тоотси (Эстонской ССР). Электрификация узкоколейного транспорта была осуществлена па базе двухосных рудничных электровозов 7КР-750 (П-ТР-2) постоянного тока напряжением 250 в, переоборудованных для наземной эксплуатации.

В течение ряда лет в конструкцию электровозов вносились усовершенствования и изменения. Так, первоначально электровозы не заходили на временные погрузочные пути, потом на предприятии были проведены работы по созданию рационального типа конструкций временной переносной контактной сети для временных погрузочных путей, а электровозы оборудовали устройством для бокового токосъема. В последующие годы электровозы были переоборудованы в электротепловозы (рис. 7-3), что дало возможность значительно упростить схемы энергоснабжения на временных погрузочных путях. Переоборудование в основном заключается в установке на локомотиве двигателя внутреннего сгорания ЗИЛ-5, который приводит во вращение генератор постоянного тока ДК-303А.

Электротепловозы торфобрикетного предприятия Тоотси имеют сцепной вес 8,4 т; двигатель ЗИЛ-120 мощностью 90 л. с., конструктивная скорость 25 км/ч.

Контактная сеть с медным приводом ТР сечением 85 мм2 питается от выпрямительной установки РМНВ-500 мощностью 137,5 кВт, 500 а при напряжении 275 в. Одна выпрямительная установка обслуживает до пяти электровозов при радиусе действия 4—5 км.

Опыт работы электрифицированного узкоколейного торфотранспорта на предприятии Тоотси наглядно показал технико-экономические преимущества электрической и особенно электротепловозной тяги по сравнению с мотовозной тягой. Так, в первый же год эксплуатации электровозов было получено снижение себестоимости вывоза 1 т торфа на 34% по сравнению с мотовозной тягой, резко уменьшились простои предприятия, вызываемые перебоями в подаче торфа.

Для наземных железных дорог колеи 750 мм был построен электровоз ІІ-КП-2А постоянного тока напряжением 600 в со сцепным весом 32 т с осевой формулой 2—2 и часовой мощностью 248 кВт. Данный электровоз по своим весовым характеристикам (32 т) не мог удовлетворить требованиям торфяной промышленности.

Рис. 7-3 Общий вид электротепловоза Тоотси.

В 1951 г. по техническим условиям 6. Главторфа МЭС Новочеркасский электровозостроительный завод совместно с заводом «Динамо» построил для торфяной промышленности узкоколейный электровоз ІІ-КО-1, который фактически явился первым в Советском Союзе электровозом, работающим на переменном токе промышленной частоты. Электровоз ІІ-КО-1 был передан Шатурскому торфотранспортному управлению ШТУ, где эксплуатируется и по настоящее время.

Рис. 7-4. Общий вид электровоза ІІ-КО-1.

Электровоз ІІ-КО-1 (рис. 7-4) работает от контактной сети однофазного тока напряжением 6 000 в промышленной частоты. На электровозе установлен однофазный трансформатор мощностью 320 кВА, от вторичной обмотки которого питается запаянный (безнасосный) ртутный выпрямитель конструкции энергетического института. Выпрямитель с помощью сеточного регулирования и переключений трансформатора изменяет напряжение от 20 до 600 в. Выпрямленное напряжение используется для питания четырех тяговых двигателей постоянного тока и двигателей привода вентиляторов и компрессоров.

Кузов электровоза выполнен вагонного типа и имеет две кабины управления. Тележки заимствованы от электровоза ІІ-КП-2А. Тяговые двигатели имеют трамвайную подвеску. Ударно-упряжные приборы установлены на тележках. Электровоз имеет сцепной вес 28 т, мощность при часовом режиме 248 кВт, конструктивная скорость 50 км/ч.

Анализ работы электровоза на электрифицированном участке, выполненный Шатурским транспортным управлением, наглядно показал преимущества внедрения электровозной тяги на узкоколейном торфотранспорте по сравнению с паровозной тягой. Часовая производительность в тонно-километрах электровоза в 2,3 раза больше, чем у паровоза сер. 63, в то же время эксплуатационные расходы при электровозной тяге значительно ниже. Так, эксплуатационные расходы на 1 локомотиво-час при паровозе составили 4,07 руб., а при электровозе 2,98 руб., или на 27% ниже.

Особенно наглядны преимущества электровоза в зимний, наиболее напряженный для вывоза торфа период.

Невозможность захода на временные погрузочные пути и необходимость держать на внутримассивных путях паровозы снижает технико-экономические показатели эффективности применения электровозов типа II-KО1

Наиболее сложным вопросом электрификации торфотранспорта является электрификация безбалластных временных путей, допускающих небольшие нагрузки в условиях частой перекладки их, а следовательно, и контактной сети с устройством на временных погрузочных путях бокового токосъема и т. д.

Проверкой схем энергоснабжения электровозов на временных путях с помощью кабельного питания или специальных аккумуляторных батарей выявлен ряд серьезных эксплуатационных недостатков.

В последние годы рядом институтов и проектных организаций были проведены работы по выяснению эффективности внедрения на промышленном транспорте дизель-контактных локомотивов-электротепловозов. Электротепловозы на грузонапряженных участках работают как электровозы; получая питание от контактной сети, а на малодеятельных, а также временных погрузочных как тепловозы. Внедрение таких локомотивов с комбинированным питанием представляет особый интерес для узкоколейного железнодорожного транспорта торфопредприятий. Электротепловозы работают на постоянных путях как электровозы, а на временных путях как тепловозы. Впервые узкоколейный электротепловоз переменного тока для торфотранспорта был предложен ВНИИТП (инж. Орем Л. Н.) в 1951 г. В дальнейшем при проведении исследовательских и проектных работ по электрификации торфотранспорта в качестве основного типа локомотива был принят электротепловоз с осевой формулой 2—2, с весом 16—18 т, который при работе в электровозном режиме питается от однофазной контактной сети напряжением 6 000 в промышленной частоты. При тепловозном режиме работает вспомогательный дизель.

Создание узкоколейного электротепловоза, удовлетворяющего требованиям транспорта торфопредприятий, представляет известные трудности. По своим тяговым характеристикам электротепловоз должен не уступать лучшим образцам паровозов со сцепным весом 16 г, в противном случае необходимо будет увеличивать рабочий парк локомотивов что резко снизит эффективность внедрения прогрессивных видов тяги. Это требование вызывает необходимость установки на электротепловозе значительных мощностей, что крайне затруднено ввиду резких ограничений нагрузок от колесных пар на рельсы.

Исследования, проведенные Московским энергетическим институтом при выборе принципиальной схемы электровоза однофазного тока для условий торфотранспорта, показали практическую невозможность создания легкого электровоза конденсаторного, мотор-генераторного типа или с ингитронными выпрямителями.

В 1956 г. ВНИИТП (ипж. Фадеев В. Г.) предложил принципиально новую схему электротепловоза, которая дала возможность создать локомотив необходимых параметров. В основу этой схемы был положен принцип работы высоковольтного асинхронного трехфазного электродвигателя в однофазном режиме, что исключает промежуточные электрические мощности, а питание главного тягового электродвигателя производится непосредственно от контактной сети. Однако в этом случае требуется предварительный запуск двигателя и специальный привод от главного двигателя к колесным парам локомотива.

Положив в основу эту принципиальную схему, ВНИИТП предложил электротепловоз с турбомеханической передачей, а Демиховский машиностроительный завод с электрической передачей постоянного тока. При дальнейшей разработке были созданы два опытных узкоколейных электротепловоза с электрической передачей ЭД-16 и ЭД-18 конструкции Демиховского завода и электротепловоз с турбомеханической передачей ТЭУ-1, конструкции ВНИИТП, унифицированный в ряде узлов с ЭД-18.

В 1958 г. Демиховский завод построил опытный электротепловоз ЭД-16, который был испытан работниками ЦНИИ МПС на Шатурском торфотранспортном управлении. Электротепловоз ЭД-16 (рис. 7-5) имеет главный тяговый асинхронный электродвигатель, работающий в однофазном режиме от контактной сети напряжением 6 000 в, который приводит во вращение ротор тягового генератора постоянного тока. Вал ротора генератора своим вторым концом соединен с помощью муфты с валом вспомогательного дизеля. Таким образом. тяговый генератор работает как от асинхронного электродвигателя (при электровозном режиме), так и от дизеля (при тепловозном режиме). Привод на колесные пары комбинированный — электромеханический. Генератор питает два параллельно соединенных тяговых электродвигателя, прикрепленных к раме локомотива. С помощью цепных муфт валы электродвигателей соединены с верхним валом раздаточного двухступенчатого редуктора с передаточным числом 1,6, нижний вал которого имеет два вывода, от которых через телескопические карданные валы передает крутящий момент осевым редукторам внутренних колесных пар каждой тележки. Для вращения наружных колесных пар внутренние осевые редукторы соединяются телескопическими карданными валами с осевыми редукторами наружных колесных пар.

Рис. 7-5. Схема электротепловоза ЭД-16.

1 — масляный выключатель; 2 — контроллер машиниста; 3 — вспомогательный генератор; 4 — возбудитель; 5 — центральный редуктор; 6 — муфта; 7 — дизель; 8 — масляный бак; 9 — водяной бак; 10 — трансформатор тока; 11 — высоковольтная камера; 12 — трансформатор напряжения; 13 — тяговый электродвигатель; 14 — высоковольтная камера; 15 — асинхронный двигатель; 16 — жесткая муфта; 17 — тяговый генератор; 18 — топливный бак; 19 — осевые редукторы; 20 — компрессор; 21 — батареи конденсаторов; 22 —вспомогательный генератор; 22 — пантограф.

Каждый осевой редуктор имеет две пары передач — коническую и цилиндрическую с общим передаточным числом 4,35. Электрическая схема электротепловоза ЭД-16 приведена на рис. 7-6.

Электротепловоз ЭД-16 имеет: осевую формулу 2—2; сцепной вес 20,2 т, конструктивную скорость 40 км/ч; главный тяговый электродвигатель — асинхронный типа ДАМТ-6-138; вспомогательный дизель типа 2Д6; главный тяговый генератор типа МПТ-49/53-3 и тяговые двигатели типа ДК-104Г.

Управление электротепловозом ЭД-16 производится из кабины машиниста, установленной на одном из концов локомотива, в котором смонтированы два поста управлення.

Опытными работами, приводимыми ЦНИИ МПС, было установлено, что электротепловоз, несмотря на большой сцепной вес, оказывает несколько меньшее динамическое воздействие на путь, чем паровоз серии ВП и однотипные с ним.

Рис. 7-6. Электрическая схема ЭД-16.

M1, м2 — тяговые двигатели; Г — главный генератор; ВГ1 и ВГ2—вспомогательные генераторы; АБ1 и АБ2 — аккумуляторные батареи; П1 — плавкий предохранитель; АД — асинхронный двигатель; Р — разрядник; РМТ — максимальная токовая защита; РВВ, НВВ, СВВ — сопротивления в цепи обмотки возбуждения возбудителя; В — возбудитель; СВГ — сопротивление в цепи шунтовой обмотки возбуждения генератора; Н — НН — обмотка независимого возбуждения главного генератора; Ш—ШШ — шунтовая обмотка возбуждения; К — КК — противокомпаудная обмотка; П—ПП — пусковая обмотка; КВ —контакторы возбуждения генератора; ПР — промежуточное реле; Ш1, Ш2 — контакторы шунтировки поля; КП1, КП2, КП3, КП4 — контакторы; ОМ1, Ом2 — отключатели тяговых двигателей.

Испытания и последующая работа опытного электротепловоза ЭД-16 подтвердили эксплуатационные преимущества применения комбинированных локомотивов в условиях торфотранспорта и доказали правильность и работоспособность принципиальной схемы электротепловоза с главным асинхронным тяговым двигателем и вспомогательным дизелем. Был выявлен ряд недостатков как в электрической схеме, так и конструкции отдельных узлов локомотива. Демиховский завод с учетом результатов испытаний ЭД-16 разработал проект и построил электротепловоз ЭД-18 (рис. 7-7), который проходит опытную эксплуатацию на Шатурском транспортном управлении.

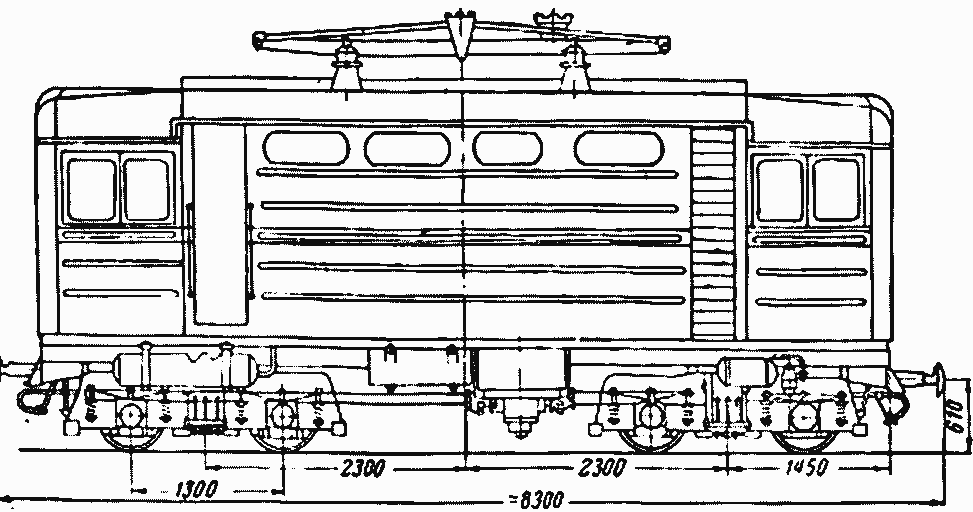

Рис. 7-7. Общий вид электротепловоза ЭД-18.

Электротепловоз ЭД-18 (рис. 7-7) является улучшенной моделью ЭД-16 и в основном отличается от него следующим:

уменьшен конструктивным вес локомотива;

тяговые электродвигатели оборудованы независимой вентиляцией;

кузов локомотива выполнен вагонного типа с двумя кабинами машиниста;

в электрическую схему внесен ряд улучшений и изменений, в частности, предусматривается возможность работы по системе многих единиц;

установлена система вентиляции на локомотиве и устранен ряд других конструктивных дефектов.

Основные данные электротепловоза ЭД-18

Осевая формула . 2—2

Сцепной вес, т 18,6

Длина по буферам, мм 8 300

Минимальный радиус вписывания, м 25

Конструктивная скорость, км/ч 40

Главный тяговый электродвигатель — асинхронный тип А114-4:

напряжение, в . 6 000

число оборотов, об/мин 1 480

часовая мощность в однофазном режиме, кВт 208 Вспомогательный дизель для работы на неэлектрифицированных путях:

тип .. 2Д6

мощность, л. с ... 150

Номинальное число оборотов, об/мин 1 500

Главный тяговый генератор—тип МПТ-49/53-3:

мощность длительная, кВт .. 195

напряжение при номинальном режиме, в ... 450

номинальное число оборотов, об/мин 1 500

Тяговые двигатели—тип ДК-104Г:

мощность длительная, кВт ... 72

напряжение при номинальном режиме, в ... 412,5

номинальное число оборотов, об/мин ... 1 230

Электротепловозы типа ЭД по своим тяговым характеристикам в основном удовлетворяют требованиям узкоколейного транспорта торфа. Однако они имеют существенный недостаток — ограничение веса поезда по току тяговых двигателей, а электрическая передача постоянного тока требует значительного количества остродефицитного оборудования и большого расхода меди. В то же время опыт отечественного и лучшего зарубежного локомотивостроения подтверждает возможность и экономическую целесообразность создания локомотивов равной и даже значительно большей мощности с турбомеханической передачей.

В 1960 г. по проекту ВНИИТП Демиховский машиностроительный завод построил опытный образец электротепловоза типа ТЭУ-1.

Электротепловоз ТЭУ-1 в ряде узлов унифицирован с электротепловозом ЭД-18 и имеет с ним одинаковые габаритные размеры, тележки, кузов и ряд других узлов.

Электротепловоз ТЭУ-1 имеет шесть скоростей движения: 4,9; 8,8; 10,6; 15,7; 25,4; 34,4 км/ч. Первые три скорости являются маневровыми и обеспечивают работу локомотива на временных путях. Три последующие скорости являются поездными при работе на постоянных путях. Скорость 15,7 км/ч является скоростью руководящего подъема. По расчетным тяговым характеристикам (рис. 8-3) электротепловоз ТЭУ-1 не уступает локомотивам типа ЭД и имеет более высокий к. п. д.

Основные данные электротепловоза ТЭУ-1

Осевая формула 2—2

Сцепной вес 18,0 т

Длина по буферам . 8 300 мм

Минимальный радиус вписывания 25 м

Главный тяговый электродвигатель — асинхронный тип А 114-4

напряжением .. 6 000 в

с часовой мощностью в однофазном режиме работы ...208 кВт

Вспомогательный дизель для работы на неэлектрифицированных путях типа 1Д6 мощностью . 150 л. с.

Сравнительные испытания электротепловозов ТЭУ-1 и ЭД-18 должны определить тип передачи серийного узкоколейного электротепловоза для транспорта торфа.