Глава 2

ДИНАМИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГПТ

Исторические этапы развития ГПТ

В истории развития ГПТ различаются пять периодов: конной, паровой и электрической тяги, автомобилизации и современный период - период возрождения МПТ в условиях научно-технической революции с внедрением электронной техники и автоматизации. Диаграмма распределения этих периодов в историческом времени показана на рис. 2.1.

Период конной тяги, начавшийся в последней четверти XVIII в., продолжался примерно до середины XIX в. Лошадь использовалась человеком еще в глубокой древности для верховой езды, конных боевых колесниц и других целей. Примерно во второй половине XVII в. было организовано регулярное движение конных повозок как средства междугородного транспорта. По мере роста городов возникла необходимость и во внутригородском пассажирском транспорте, который и появился примерно в последней четверти XVIII в. Пассажиропотоки в городах того времени были еще малы. Для перевозки пассажиров использовались кареты, затем появились 10—20-местные дилижансы, омнибусы, линейки. Дилижансы и омнибусы представляли собой конструктивно усиленные повозки больших размеров. В частности, омнибусы были двухэтажными, имели открытый второй этаж — «империал», проезд в котором стоил немного дешевле, чем внутри кузова. Линейка, или «волчок», показана на рис. 2.2. Она представляла собой как бы сдвоенную скамью, на которой размещались в два ряда 10—14 пассажиров.

В середине XIX в. (1853 г. — в Нью-Йорке, 1864 г. — в Петербурге, 1872 г. — в Москве и т. д.) появились первые конные железные дороги — конки. Появление конок — следствие первого в истории транспортного кризиса, явившегося результатом быстрого роста городов в связи с развитием капитализма. Если в начале XIX в. во всем мире не было ни одного города с населением в 1 млн. человек, то уже в середине XIX в. насчитывалось более 2 млн. в Лондоне, более 1,5 млн. — в Париже, около 0,5 млн. населения — в Нью-Йорке, Петербурге, Вене, Берлине и других городах.

Рис. 2.1

Исторические этапы развития ГПТ

Пассажиропотоки в этих городах были уже внушительными и обычный конный ГПТ с ними не справлялся.

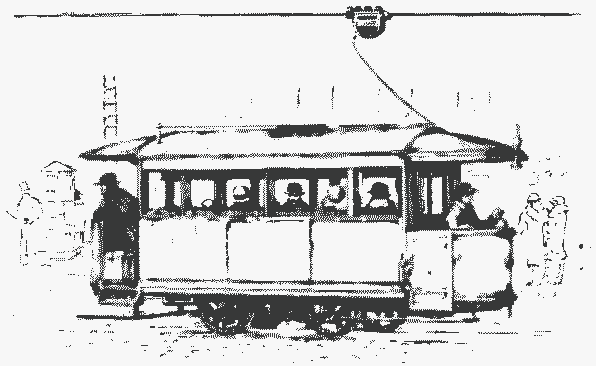

Быстрое развитие конных железных дорог связано с преимуществами рельсового транспорта перед безрельсовым — более плавным ходом и примерно в три раза меньшим сопротивлением движению. Благодаря этому рельсовые колесные экипажи можно было делать примерно вдвое большей вместимости по сравнению с безрельсовыми. Конки вмещали около 40 пасс., обеспечивали скорость сообщения 8—10 км/ч, сравнительно высокую по тем временам комфортабельность проезда и регулярность движения. Длина вагонов конок составляла 4—8 м, ширина 1,8—2 м. Крытые вагоны имели «империал» — плоскую крышу, приспособленную для перевозки пассажиров. Общий вид конки с «империалом» показан на рис. 2.3.

Однако появление конки позволило незначительно разрешить транспортную проблему крупных городов. Пассажиропоток, использующий конные экипажи, требовал больших площадей улиц, так как удельная площадь проезжей части, приходящаяся на одного пассажира конного экипажа, вследствие его небольшой пассажировместимости была сравнительно велика — примерно в 10 раз превышала удельную площадь улицы, приходящуюся на одного пассажира современного трамвайного вагона. В результате узкие улицы крупнейших городов второй половины XIX в. оказались перегруженными конным транспортом.

В связи с этим были предприняты попытки применения на городском транспорте паровой тяги, к тому времени уже известной на железнодорожном транспорте. В целях разгрузки перегруженных уличных транспортных магистралей первые городские железные дороги с паровой тягой, появившиеся в середине XIX в. в Англии, были проложены в Лондоне вне уличной сети в подземном уровне — в тоннелях. Они получили права обычных железных дорог и название Metropolitan Rail-Way, т. е. столичной железной дороги. Название «метрополитен» стало потом нарицательным для всех внеуличных городских железных дорог сначала с паровой, а затем и с электрической тягой. Вслед за Лондоном (1863) в последней четверти XIX в. появились метрополитены в Берлине (1872), в Нью-Йорке (1878) и других столичных городах. Линии метрополитена Берлина были проложены на насыпи, в Нью-Йорке — на эстакадах.

Рис. 2.2

Линейка

Почти одновременно с метрополитенами появились и первые уличные железные дороги с паровой тягой. Они были созданы в Лондоне изобретателем и предпринимателем О-Tram и получили название Tram-Way (дорог Трэма). Название «трамвай» стало потом нарицательным для всех уличных городских железных дорог — сначала с паровой, а затем и с электрической тягой. В Москве паровая узкоколейная железная дорога от Бутырской заставы до Тимирязевской академии (Петровско-Разумовское) была заменена электрическим трамваем только после Октябрьской революции. Общий вид одного из первых паровых трамваев — «паровичков» показан на рис. 2.4, который затем конструктивно совершенствовался. На рис. 2.5 показан паровой трамвай на улицах Петербурга. Он уже конструктивно близок к первым трамваям с электрической тягой.

Паровая тяга по сравнению с конной отличалась более высокой экономичностью и провозной способностью. Паровичок мог тянуть за собой несколько вагонов. И тем не менее появление паровых городских железных дорог объясняется только тем, что во второй половине XIX в. не знали еще других видов тяги, способных решить транспортную проблему больших городов. Паровички сильно загрязняли воздух, были пожароопасны и имели низкие динамические показатели (ускорение при пуске и скорость движения). Особенно неблагоприятные условия создавались при использовании их на линиях подземных метрополитенов вследствие трудностей вентиляции тоннелей. Поэтому после изобретения вращающихся электрических машин и методов передачи электрической энергии на расстояние были предприняты попытки использования их для целей тяги.

Период электрической тяги начался в конце XIX в. и получил наибольшее развитие в первой четверти XX в. На электрическую тягу начали переводить трамваи и метрополитены, появились первые троллейбусы и электропоезда. Один из первых трамвайных вагонов с питанием от контактного провода показан на рис. 2.6. Внешне он мало отличался от конки и имел всего 12 сидячих мест, приводился в движение одним тяговым электродвигателем (ТЭД) мощностью 4,5 л. с. (3,3 кВт) с ременной передачей вращающего момента на движущие колеса (колесную пару) и управлялся силовым контроллером, установленным на площадке.

Рис. 2.3

Конка в Петрограде

Токосъем с контактного провода производился специальной токосъемной кареткой, соединенной с вагоном гибким тросом. Позднее появились более совершенные токоприемники — сначала дуговой, а затем и пантографный. ТЭД были установлены на всех осях моторных вагонов, а ременная передача заменена более надежной зубчатой. Электроснабжение первых трамваев осуществлялось централизованно от собственных электрических станций. Затем они были переведены на питание от городских энергосистем через тяговые преобразовательные подстанции.

Первый в России электрический трамвай был пущен в 1892 г. в Киеве, затем в 1894 г. — в Казани, в 1896 г. — в Нижнем Новгороде, в 1897 г. — в Екатеринославе и Курске, в 1898 г. — в Орле и Севастополе, в 1899 г. — в Москве и других городах. Всего в дореволюционной России было 35 трамвайных предприятий; в настоящее время их более 110.

Электрическая тяга намного экономичней и гигиеничней паровой и позволяет создавать мощный подвижной состав большой вместимости с высокими динамическими показателями.

На рис. 2.7 показан внешний вид современного трамвайного вагона РВЗ-7 отечественного производства с тиристорно-импульсной системой управления.

Его технические данные (м): длина кузова по наружной обшивке— 15,09, ширина — 2,62, высота от головок рельсов до верхней точки обшивки крыши — 3,02, высота пола пассажирского салона от головок рельсов — 830 мм, нормальная вместимость — 126 пассажиров, максимальная — 219 пассажиров, суммарная часовая мощность ТЭД — 55х4=220 кВт, конструктивная скорость — 75 км/ч, ускорение при пуске с нормальной нагрузкой до выхода на характеристику полного поля ТЭД — 1,43 м/с2, замедление при торможении с полной нагрузкой со скорости 30 км/ч — 1,3 м/с2, экстренное — 3 м/с2, масса без пассажирок — 18,87 т.

Появление электрической тяги коренным образом расширило и перспективы развития метрополитенов. Перевод их с паровой тяги на электрическую значительно улучшил санитарное состояние станций и тоннелей, позволил повысить скорость движения поездов и увеличить глубину заложения тоннелей, так как электрическая тяга исключает необходимость усиленной вентиляции. В свою очередь, глубокое заложение тоннелей обеспечило возможность наиболее удобной трассировки линий метрополитенов независимо от уличной сети. Первый отечественный метрополитен был открыт в Москве в 1935 г. По своим техническим и. эстетическим показателям он по праву считается лучшим в мире. В настоящее время в СССР действуют уже семь метрополитенов: в Москве, Ленинграде, Баку, Тбилиси, Киеве, Харькове и Ташкенте.

Рис. 2.4

Первый паровой трамвай

На рис 2.8 показан общий вид вагона типа Е отечественных метрополитенов.

Его технические данные (м): длина кузова по осям автосцепок — 18,77, ширина кузова— 2,7, высота вагона — 3,695, мест для сидения — 44, максимальная вместимость — 270 пассажиров, суммарная мощность ТЭД (4 ТЭД по одному на каждую ось) — 4 х 64 = 256 кВт, конструктивная скорость — 90 км/ч, ускорение при пуске — 1,3 м/с2, замедление при торможении — 1,3—1,7 м/с2, собственная масса без пассажиров — 30,6 1.

В 1882 г. в Германии на пригородной линии Берлин — Шпандау появился первый опытный образец безрельсового экипажа с электрическим двигателем, получающим питание от контактных проводов — прообраз троллейбуса. Долгое время троллейбус не имел широкого распространения, что было связано главным образом с недостатками токосъема через токосъемные каретки и сменивший его позднее роликовый штанговый токоприемник. Развитие троллейбусов началось в Англии и Чехословакии после изобретения троллейбусных токосъемных штанг с роликовым, а позднее со скользящим контактом, обеспечивших более высокую надежность токосъема при достаточно высоких скоростях движения. Как и другие виды электрического транспорта, он не загрязняет атмосферы городов, имеет высокие динамические показатели, отличается простотой тягового электрооборудования, а централизованное электроснабжение позволило создавать троллейбусы большой вместимости. Кроме того, троллейбус отличается значительно меньшими капиталовложениями и большей маневренностью по сравнению с трамваем и метрополитеном, меньше загромождает улицы, больше отвечает архитектурно-градостроительным требованиям. Все эти преимущества дали возможность использовать троллейбусы как одно из основных средств ГПТ, особенно в городских центрах, где к ГПТ предъявляют особенно высокие архитектурно-градостроительные требования.

В царской России троллейбусов не было. Первый отечественный троллейбус появился на улицах Москвы в 1933 г. В настоящее время в СССР троллейбусный транспорт имеют около 160 городов. Количество их будет непрерывно увеличиваться. Серийно выпускающейся моделью отечественных троллейбусов является троллейбус ЗиУ-9 (рис. 2.9).

Его технические данные (м): габаритная длина — 11,82, габаритная ширина кузова — 2,5, высота с опущенными токоприемниками — 3,347, мест для сидения — 31, максимальная вместимость — 126 пассажиров, мощность ТЭД — 110 кВт, максимальная скорость движения — 55 км/ч, ускорение при пуске — 1,3 м/с2, замедление при торможении — 0,9—5 м/с2, собственная масса без пассажиров — 10 т.

Рис. 2.5

Паровой трамвай на улицах Петербурга

1 Иногда на рельсовом подвижном составе применяют разрезные (дифференциальные) оси.

2 В современных конструкциях подвижного состава рельсового транспорта широко используют подрезиненные колеса со стальными бандажами, которые имеют значительно лучшие условия взаимодействия с путевыми устройствами по сравнению с цельнометаллическими жесткими колесами.

Преимущества электрической тяги перед всеми другими видами тяги остаются и в настоящее время, что обеспечивает ей большие перспективы дальнейшего развития и в будущем.

Период развития автомобильного транспорта с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) или, как его называют, период автомобилизации, начался в 20-х годах XX столетия, но ее темпы за исключением США, были в это время еще невысокими. Массовое развитие автомобилизация получила в 50-х годах после второй мировой войны. Она продолжается и в настоящее время. Мировой автомобильный парк непрерывно растет и уже превышает 200 млн. автомобилей. По имеющимся прогнозам к 1980 г. он увеличится до 380 млн., а в 2000 г. превысит 500 млн. ед.

Автомобиль как средство индивидуального транспорта имеет по сравнению с другими видами ГПТ ряд преимуществ: он обеспечивает возможность беспересадочной поездки с минимальными затратами времени, отличается высоким уровнем транспортного комфорта. Современные автомобили имеют высокие динамические показатели — ускорения при пуске, замедления при торможении, максимальную скорость движения до 200 км/ч. Благодаря этим преимуществам автомобиль завоевал и продолжает завоевывать современные города. Уровень автомобилизации измеряют количеством автомобилей, приходящихся на 1000 жителей. В США он превысил 400, во Франции, Швеции, ФРГ составляет более 200 (в крупных городах ниже, чем по стране в целом). Уровень автомобилизации в нашей стране по сравнению с этими цифрами составляет примерно 15 автомобилей на 1000 жителей, но в последние годы очень быстро растет и к 2000 г., вероятно, достигнет примерно 150—200.

Ожидаемый уровень автомобилизации США составит в перспективе более 700 автомобилей на 1000 жителей. Пропускная способность городских магистралей большинства столичных и других крупных городов Запада вследствие автомобильного бума уже исчерпана и они находятся в состоянии хронического транспортного паралича, который привел к резкому ухудшению общего транспортного обслуживания населения. Сначала автомобиль появился на городских улицах, которые затем превратились в автострады. Но потокам автомобилей стало тесно и здесь, тогда появились суперавтострады.

Рис. 2.6

Первый трамвайный вагон с питанием oт контактного провода Автодороги строят в несколько ярусов, их площадь, например, в Лос-Анжелесе составляет 2/3 общей площади городской застройки. Скорость автомобильного потока в часы пик нередко падает до 4—5 км/ч (скорость пешехода). В Бостоне, например, организовали соревнование: 25 велосипедистов и 25 автомобилей стартовали на 10 миль (16 км) по обычному весьма забитому транспортом городскому маршруту. Со счетом 23:2 победили велосипедисты! Велосипед при всей своей простоте и дешевизне в условиях современного крупного города не только становится конкурентоспособным с легковым автомобилем по обеспечиваемой скорости сообщения, но и избавляет людей, ведущих малоподвижный образ жизни, от гипокинеза — болезни, связанной с недостатком подвижности. Отсюда его широкое распространение и противопоставление автомобилю. В Японии и США велосипедом пользуется каждый третий житель, в Голландии — каждый второй.

В связи с нарастающей автомобилизацией за рубежом растет число дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Автомобиль стал одним из самых опасных средств транспорта, а автомобильные катастрофы превратились в подлинное бедствие человечества. Ежегодно в ДТП гибнут сотни тысяч людей, десятки миллионов становятся инвалидами, государства терпят материальный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. На автодорогах США, например, ежегодно в ДТП погибает более 50 тыс. человек, более 1,5 млн. человек получают увечья различной степени тяжести, а материальные убытки, связанные с ДТП, превышают 10 млрд. долл. Темпы ежегодного роста количества ДТП в несколько раз превышают темпы прироста населения.

В результате скопления огромных масс автомобилей крупные города задыхаются от токсических выделений автотранспорта. В безветренную погоду с туманом над ними нависают облака смога, создающие реальную угрозу жизни городского населения. Облако смога над Нью-Йорком видно с самолета на расстоянии 240 км. В декабре 1952 г. смог погубил в Лондоне за несколько дней более 4 тыс. человек, в 1963 г. в Нью-Йорке — около 400 человек.

Рис. 2.7

Общий вид трамвайного вагона РВЗ-7

Подобные же явления отмечались и в других крупных городах — Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Токио. Создаются специальные вертолетные службы оповещения населения о приближении смога. Полицейские регулируют уличное движение в кислородных масках. В Токио на центральных магистралях наподобие заправочных станций установлены автоматы с кислородными баллонами. Во время смога пешеходы, переходя от автомата к автомату, просовывают в них 25-иеновые монетки и торопливо дышат кислородом. Реальная картина становится созвучной с фантазией, описанной фантастом Беляевым в рассказе «Продавец воздуха».

В результате нерегулируемой автомобилизации ГМПТ промышленно развитых капиталистических стран вступил в период хронического кризиса: начиная с 40-х годов он непрерывно теряет пассажиров и постепенно свертывается. В настоящее время легковыми автомобилями выполняется около 90% городских пассажироперевозок в США и около 70% в Англии и Франции. В небольших городах США МПТ практически отсутствует, там все 100% пассажироперевозок выполняются легковыми автомобилями.

Таким образом, современный период развития ГПТ на Западе — это период кризиса МПТ, развернувшегося на фоне продолжающейся автомобилизации. Учитывая неослабевающие темпы автомобилизации, транспортники и градостроители Запада полагают, что проблемы ГПТ будут решаться в городах по пути использования легковых автомобилей во всех случаях, когда это возможно, т. е. в мелких и средних городах по населенности. В крупных городах легковые автомобили не могут освоить пассажиропотоки даже на ультрасовременных суперавтострадах. В этих условиях возвращение к развитию МПТ считают единственным выходом из создавшегося транспортного тупика.