Г л а в a 17

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТНЫХ СИСТЕМ ГМПТ

Критерии выбора длины маршрутов ГМПТ

Длину маршрутов определяют как расстояние lм между их конечными станциями — распределительной PC и технической ТС. Поэтому длина в однопутном исчислении обычного маятникового маршрута с совмещенными направлениями движения на уличных проездах равна

![]()

Длина кольцевых маршрутов с двусторонним движением равна длине кольца (по оси средней полосы). Длину маршрутов с разделенными направлениями обратного и прямого движения определяют условно как полусумму длин направлений.

Выбор длины маршрутов влияет на:

- строительные затраты на сооружение оборотных колец и обслуживающих маршрут конечных станций PC и ТС. Чем больше длина маршрута, тем меньше эти затраты в расчете на 1 км длины транспортной сети;

- эксплуатационные расходы по организации движения, основную часть которых составляет заработная плата обслуживающего маршрут линейного персонала. Чем маршрут длиннее, тем ниже эти расходы в расчете на 1 км длины маршрута;

- регулярность движения (чем длиннее маршрут, тем вероятнее сбои движения вследствие действия различных мешающих факторов и ниже регулярность движения);

- использование подвижного состава по вместимости (чем длиннее маршрут, тем выше коэффициент использования подвижного состава по вместимости и соответственно выше эксплуатационные показатели его работы).

Для пояснения сказанного рассмотрим два маршрута длиной Z и 2l с одним и тем же пассажиропотоком F и интенсивностью нарастания по концам маршрутов (рис. 17.1). Использование подвижного состава по вместимости можно характеризовать коэффициентом заполнения картограммы пассажиропотоков kз.к:

для короткого маршрута

![]()

для длинного маршрута

![]()

Найдем отношение

- организацию обслуживания маршрутов поездами и длину нулевых пробегов поездов. Нулевым пробегом называют сумму пробегов поездов между прикрепленными депо и точками маршрута, где начинается и кончается работа поездов на линии по расписанию. Во время нулевых пробегов поезда не совершают полезной транспортной работы. Если они перевозят пассажиров, то эти перевозки осуществляются за счет недонаполнения поездов, работающих на маршруте по расписанию. Чем длиннее маршрут, тем больше нулевые пробеги и меньше время полезной линейной работы поездных бригад. Для снижения нулевых пробегов, уменьшающих экономичность работы подвижного состава, длинные маршруты прикрепляют к двум депо, но это усложняет координацию выпуска подвижного состава из депо на линию;

- режимы работы поездных бригад. Продолжительность работы поездных бригад на линии пропорциональна отрезку времени движения поездов между конечными станциями маршрутов — полурейсу. Чем длиннее маршрут, тем больше этот отрезок времени и тем сложнее уложить продолжительность рабочей смены поездных бригад в нормы, установленные трудовым законодательством.

Выбор длины маршрутов определяют конкретные особенности пассажироперевозок: расположение основных центров транспортного тяготения в плане города; распределение пассажиропотоков на транспортной сети и колебания их во времени, определяющие характер распределения нагрузок маршрутов по участкам и пассажирооборот остановочных пунктов (ОП). Чем интенсивнее пассажиропотоки, тем выше требования к регулярности движения и обычно короче маршруты.

Картограмма пассажиропотоков длинного и короткого' маршрутов

В эксплуатационном отношении удобнее и экономически выгоднее короткие маршруты: на них проще организовать регулярное движение; при наличии в городе нескольких депо или парков короткие маршруты можно обслуживать подвижным составом целиком из ближайших депо, тогда как длинные маршруты по условию минимума нулевых пробегов требуют прикрепления к двум депо, работу которых приходится согласовывать; на коротких маршрутах проще регулировать продолжительность рабочей смены водителей.

Но короткие маршруты имеют и много недостатков — высокий коэффициент пересадочности; невысокий коэффициент использования подвижного состава по вместимости; низкую эксплуатационную скорость вследствие более высоких удельных потерь времени на конечных станциях. По этим причинам короткие маршруты организуют в некоторых специальных случаях:

- для обслуживания пассажироперевозок между близко расположенными мощными пассажирообразующими пунктами, например крупной промышленной зоной и обслуживающей ее жилой зоной;

- на отдельных перегруженных участках основных маршрутов для уменьшения их перегрузки (как средство отбора части пассажиропотока);

- для обслуживания мощных временных пассажиропотоков, например между центром и стадионом, центром и аэропортом и т. д.;

- для повышения или обеспечения заданной регулярности движения на направлениях мощных пассажиропотоков, когда транспорт работает на пределе пропускной способности.

Длинные маршруты более выгодны по использованию подвижного состава: обеспечивают высокую беспересадочность и эксплуатационную скорость; дают возможность уменьшить строительные затраты на сооружение конечных станций и эксплуатационные расходы по организации движения.

Оптимальная длина маршрутов должна выбираться с учетом получения требуемой регулярности и режима работы поездных бригад. С этих позиций оптимальной считают длину маршрутов, численно близкую (в километрах) эксплуатационной скорости (в километрах в час), т. е. для наземных видов ГПТ порядка 14—16 км. При такой длине время движения по маршруту от одной конечной станции до другой составляет около 1 ч и водители после часа работы получают минимальный 3—5- минутный отдых на конечной станции.

Принципы размещения остановочных пунктов на маршрутах ГМПТ

При размещении остановочных пунктов (ОП) нужно учитывать:

- максимальное использование ОП по пассажирообороту: остановочные пункты должны находиться в узлах пешеходных потоков, т. е. в первую очередь в узлах транспортного тяготения (у станций метрополитена, вокзалов, торговых центров, перекрестков транспортных магистралей, проходных заводов и фабрик, рынков и т. д.) и лишь в тех случаях, когда длина кварталов городской застройки больше расчетной длины перегонов — между перекрестками;

- безопасность дорожного движения: размещение ОП должно обеспечивать максимум безопасности перехода улиц и посадки-высадки пассажиров с учетом безопасных направлений обхода транспорта, которые должны совпадать с направлениями минимальных путей перехода пассажиров при пересадках;

- минимум трудности сообщения: размещение ОП должно обеспечивать минимальные пути перехода пассажиров при пересадках, особенно в направлении главных пассажиропотоков;

- минимальное мешающее влияние МПТ на автотранспорт и наоборот; размещение остановочных пунктов МПТ должно обеспечивать минимальное снижение пропускной способности лимитирующих точек городской транспортной сети и минимальные потери времени в точках светофорного регулирования и ограничений ПДД.

Рис. 17.2

Зависимость приведенных затрат времени на передвижение lп от средней длины перегонов на маршрутах lп

Безопасные направления обхода стоящих поездов определяются условиями видимости встречного транспорта. Исходя из условий видимости встречного транспорта, троллейбусы и автобусы принято обходить сзади, а трамвайные вагоны спереди, как показано на рис. 17.3, а сплошными линиями (здесь 1 — линия застройки, 2 — тротуар; 3 — проезжая часть, 4 — трамвайный поезд, 5 — автомобиль, 6 — автобус или троллейбус). Пунктирными линиями на рис. 17.3, а показаны неправильные направления обхода МПТ: обход автобуса или троллейбуса спереди недопустим, так как они закрывают видимость попутного транспорта и создают опасность попадания пешеходов под колеса при трогании. Обход трамвайного поезда сзади закрывает видимость встречного поезда. Опасные ситуации, возникающие при неправильном направлении обхода поездов МПТ (точки возможного наезда транспорта на пешеходов), показаны на рис. 17.3, а крестиками.

Размещение остановочных пунктов МПТ должно создавать возможность кратчайшего движения пешеходов на магистралях по переходам в направлениях, совпадающих с направлениями принятого безопасного обхода стоящего МПТ. Схему рис. 17.3, а считают классической схемой размещения ОП трамвая и троллейбуса на магистралях по требованиям безопасности движения: ОП трамвая нужно размещать и при наличии, и при отсутствии пешеходного перехода встречно с зазором 5—7 м между передними площадками, а ОП троллейбуса и автобуса — внахлест с зазором 10—15 м при широких и 20—25 м при узких улицах, не имеющих разделительной полосы. Промежуток в 20—25 м необходим в этом случае для обеспечения возможности обгона стоящих на остановках троллейбусов и автобусов прочим транспортом.

Рис. 17.3

Размещение остановочных пунктов ГМПТ у пешеходных переходов

Более широкая раздвижка ОП троллейбусов и автобусов не рекомендуется, поскольку образует слишком широкую полосу для перехода пешеходов с одной стороны улицы на другую, что нежелательно по условиям безопасности.

При размещении путей на обособленном полотне по одну сторону проезда (рис. 17.3, б) ОП трамвая располагают встречно. Особенность состоит только в необходимости учета размещения ОП встречного МПТ, работающего на магистрали. Их располагают рядом, с зазором Δ, что обеспечивает безопасные условия посадки и высадки для пассажиров всех видов МПТ.

На перекрестках ОП трамвая по возможности располагают непосредственно у стоп-линии до перекрестка, а ОП автобуса и троллейбуса — внахлест за перекрестком на расстоянии 20—25 м от пешеходного перехода. Такое расположение ОП обеспечивает обход транспорта по безопасным направлениям (трамвайных поездов — спереди, автобусов и троллейбусов — сзади) и приемлемые потери времени на пешеходные переходы при пересадках. Достоинство этой схемы размещения ОП состоит также в том, что она обеспечивает минимальное мешающее влияние троллейбуса и автобуса на автотранспорт, меньшие потери времени у светофоров и более высокую скорость сообщения.

Практически, однако, классические схемы размещения ОП на магистралях и перекрестках не всегда применимы, так как приходится считаться с целым рядом дополнительных условий и ограничений, заставляющих отходить от этих схем. Нельзя, например, размещать ОП на уклонах и подъемах более 30°/оо, на узких тротуарах, поперек дворовых выездов, напротив жилых зданий, у подъездов крупных учреждений и предприятий.

При расположении ОП у перекрестков нужно учитывать ширину проездов, направления главных пассажиропотоков, интенсивность движения по направлениям, пропускную способность и т. д. В случае недостаточной пропускной способности остановочного пункта или перекрестка ОП трамвая приходится относить в глубину проезда (см. рис. 6.9). Аналогично при интенсивном движении приходится размещать в глубине проездов и ОП троллейбусов и автобусов, мирясь при этом с неизбежным увеличением затрат времени пассажиров на пешеходные переходы.

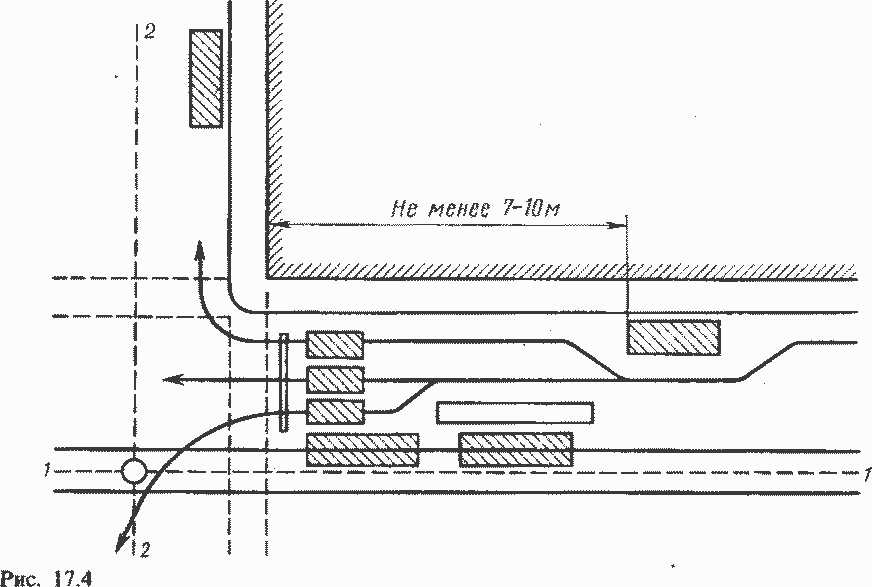

Расположение ОП у перекрестков должно обеспечивать минимальные и безопасные пешеходные переходы пассажиров в направлениях главных пассажиропотоков. Если, например, основной пассажиропоток на перекрестке идет в направлении правого поворота 1—2 (рис. 17.4), то ОП автобуса и троллейбуса на проезде 1—1 целесообразно расположить не за перекрестком, как того требует классическая схема, а до него, так как это исключает необходимость пассажирам при переходе на пересадку пересекать улицу. Это решение оправданно даже в случае, когда оно требует отнесения ОП автобуса и троллейбуса в глубину проезда, чтобы они не мешали пасса жирообмену трамвайного ОП и перестройке автотранспорта в ряды при движении направо, прямо и налево. Такое же расположение ОП троллейбуса и автобуса может быть рекомендовано при расположении до перекрестка основных пассажирообразующих пунктов, когда вывод ОП за перекресток приводит к удлинению пути пешеходного движения и нежелательного пересечения им улицы. При расположении до перекрестка ОП троллейбуса и автобуса должен быть отнесен не менее чем на 7—10 м от пешеходного перехода с тем, чтобы стоящая на остановке машина не закрывала пешеходам обзор объезжающего ее транспорта.

На крупных площадях и узлах с большим пассажирообменом ОП целесообразно ставить и до и после перекрестка на каждом направлении. Это дает возможность сократить время стоянки транспорта на остановках, пути подхода пассажиров к ним и потоки пешеходов через перекресток.

На направлениях с интенсивным движением при развитых в глубину проездов двойных и тройных ОП ближе к перекрестку нужно размещать посадочные площадки маршрутов, конечные пункты которых расположены ближе к перекрестку, а дальше от перекрестка — посадочные площадки маршрутов, конечные пункты которых расположены дальше от перекрестка. Это способствует выравниванию картограмм пассажиропотоков по длине маршрутов, в особенности на их концевых частях. Аналогичный прием выравнивания пассажиропотоков маршрутов можно применять и в других случаях, в частности на средних частях маршрутов.