Рама вагона

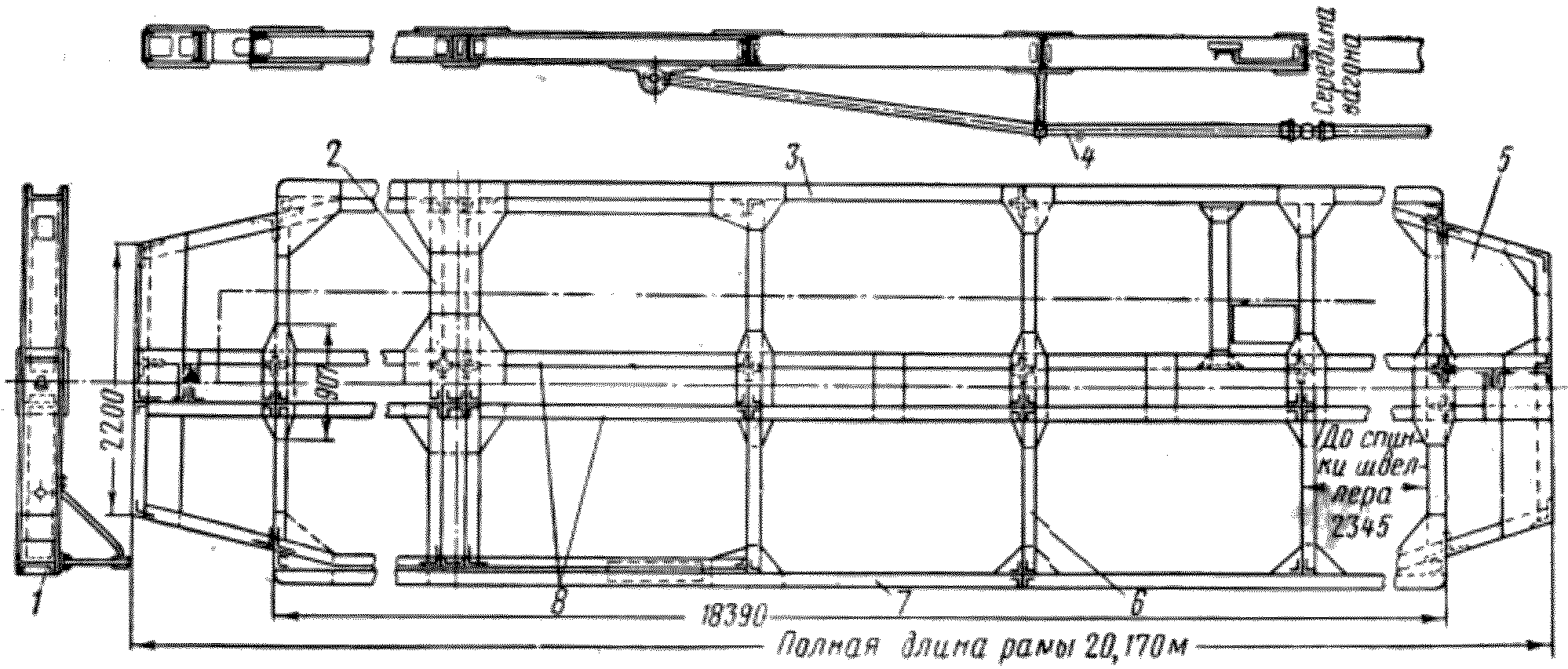

Рама вагона является основанием для кузова, который устанавливается и крепится на ней. Рама представляет собой прямоугольник, состоящий из скрепленных между со бой металлических балок (рис. 2). Продольные балки назы ваются боковыми швеллерами, а концевые, поперечные балки — буферными брусьями.

Существуют два типа вагонных рам:

а) рама с хребтовой балкой (см. рис. 2), у которой между буферными брусьями по продольной оси вагона располагаются параллельно два швеллера, образующих хребтовую балку, которой воспринимаются тяговые и ударные усилия;

б) рама без хребтовой балки, состоящая из боковых швеллеров, буферных брусьев, поперечных и диагональных брусьев. В такой раме тяговые и ударные усилия воспринимаются боковыми швеллерами и буферными брусьями.

В настоящее время все вагоны строятся с хребтовой балкой.

Рис. 2. Рама с хребтовой балкой четырехосного пассажирского вагона: 1 — буферный брус; 2 — шкворневая балка: 3 — правая продольная балка; 4 — шпренгель; 5 — рама площадки со стороны ручного тормоза; 6 — поперечная балка; 7 — левая продольная балка; 8 — хребтовая балка

Ударно-тяговые приборы

Ударными приборами называются буфера вагонов. Они необходимы для воспринятая ударов, возникающих между вагонами при маневрах и в пути следования. На пассажирском вагоне ставятся четыре буфера — по два на каждом буферном брусе (рис. 3).

На вагонах, оборудованных автосцепкой, надобность в буферах отпадает. Их роль выполняет автосцепка. Поэтому в 1958 г. с грузовых вагонов, оборудованных автосцепкой, буфера сняты. Намечается постепенное снятие буферов и с цельнометаллических пассажирских вагонов, у которых сейчас буфера служат опорой для упругих площадок.

Принцип действия буфера заключается в следующем. Буферная тарелка, получив удар, входит своим стержнем в буферный стакан и упирается в пружину, которая, сжимаясь, смягчает силу удара и передает часть удара буферному брусу вагона. В правый буфер ставится стержень с плоской тарелкой, а в левый — с выпуклой. Этим достигается лучшее взаимодействие тарелок при вертикальных и боковых толчках вагонов, исключается изгибание тарелок и стержней при проходе вагонов в кривых участках пути.

Проводник должен знать, какие могут быть неисправности ударных приборов в пассажирских вагонах с деревянными кузовами, угрожающие безопасности движения —

это изломы тарелок, буферных стержней в местах перехода от тонкой к утолщенной части, утеря стержня в хвостовом вагоне в случае отсутствия гайки на хвостовике стержня, несоответствие высоты центров буферов рядом стоящих вагонов, что может привести к заскакиванию одной буферной тарелки за другую. Разница между центрами буферов рядом стоящих вагонов не должна превышать больше 100 мм.

Упряжные приборы вагонов служат для их сцепления между собой и с локомотивом, а также для передачи от локомотива к вагонам тягового усилия. На вагонах железных дорог СССР применяются автосцепка и винтовое сцепление.

Винтовое сцепление встречается лишь на вагонах до революционной постройки, у которых рама не имеет хребтовой балки. Оно проходит через всю длину рамы вагона, на каждом конце она имеет крюк и винтовую стяжку, а посредине, под вагоном, — тяговый аппарат. В таком случае сцепные приборы вагонов (винтовые) соединены между собой жестко, а с рамой вагона упруго — через пружину тягового аппарата.

При сцеплении вагонов стяжку одного крюка надевают на головку другого, затем скобу второй стяжки пропускают снизу между серьгами первой стяжки и надевают на упряжной крюк. Получается сцепление вагонов двумя стяжками. При этом верхнюю стяжку затягивают винтом до соприкосновения тарелок буферных стержней, она является рабочей стяжкой. Нижняя стяжка остается несколько ослабленной и служит запасной на случай обрыва рабочей стяжки.

Применение винтовой стяжки для сцепления вагонов между собой и с локомотивом имеет ряд недостатков. Необходимость в опасных ручных операциях, приводящих нередко к несчастным случаям, невысокая прочность соединения вагонов, допускающая обрывы стяжек и вследствие этого аварии и крушения поездов. Иными словами, винтовая сцепка не обеспечивает должной личной безопасности работников и безопасности движения поездов. Эти крупные недостатки полностью устраняются автоматической сцепкой вагонов, которая является основным сцепным устройством.

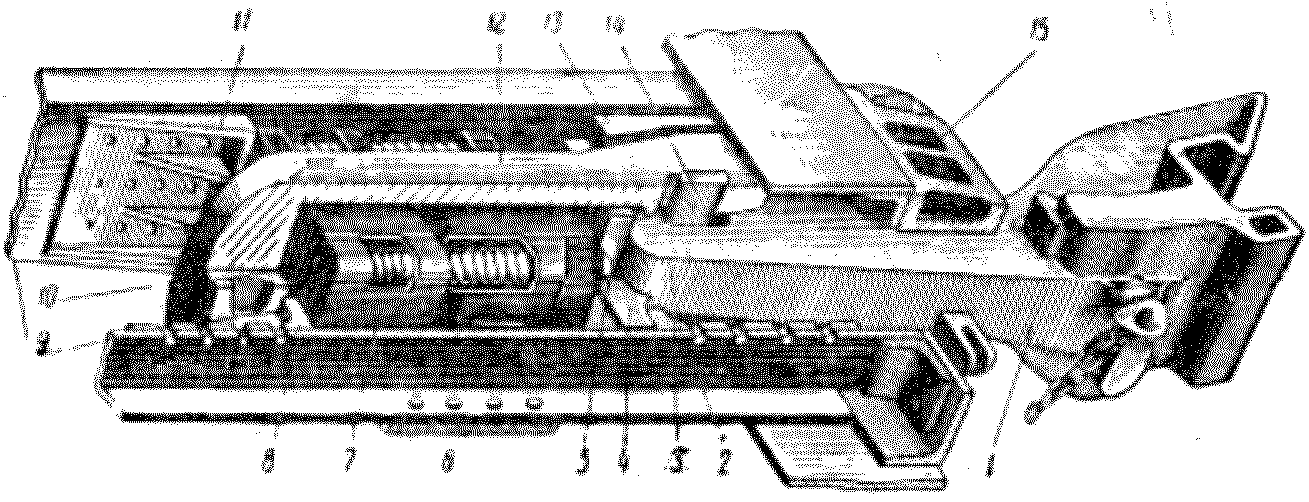

Автосцепное устройство пассажирского вагона (рис. 4) состоит из следующих частей: корпуса автосцепки 1 с механизмом, пружинно-фрикционного поглощающего аппарата 7, тягового хомута 12, клина (чеки) 14, упругой плиты 4, передних упорных угольников 2 и 13, задних упорных угольников 8 и 11, ударней розетки 15, поддерживающей планки 6, хвостовика 3, нажимного конуса фрикционного аппарата 5, стяжного болта 10, центрирующего прибора и расцепного привода. Автосцепное устройство соединено с хребтовой балкой 9.

Рис. 4. Автосцепка

Тяговый хомут с клином служат для соединения автосцепки с поглощающим аппаратом и передачи тяговых усилий. Передние упорные угольники и упорная плита передают тяговые усилия на раму вагона. Задние упорные угольники служат для передачи на раму вагона сжимающих усилий и ударов. Ударная розетка с центрирующим прибором поддерживает и центрирует автосцепку по про дольной оси подвижного состава, вместе с тем розетка слу жит предохранительным упором для головы автосцепки при чрезмерных ударах. Она также предохраняет раму вагона от разрушения. Поддерживающая планка удерживает поглощающий аппарат с тяговым хомутом между стенками хребтовой балки.

Поглощающий аппарат предназначен для восприятия и смягчения тяговых и ударных усилий, действующих на автосцепку. Для большей плавности хода поезда на пассажирские вагоны вместо фрикционных поглощающих аппаратов автосцепки ставят пружинно-фрикционные аппараты конструкции ЦНИИ-Н6. Эти аппараты состоят из двух самостоятельных частей: пружинной и фрикционной.

При нагрузке до 12 т работает только пружинная часть поглощающего аппарата, а свыше 12 т включаются фрикционные клинья. Когда нагрузка на аппарат превышает 28—30 т, работает только фрикционная часть. Последовательная работа пружинной и фрикционной частей обеспечивает значительное облегчение при трогании с места тяжеловесных поездов (устраняет рывки), создает мягкое, без толчков движение поезда при любых торможениях и плавный переход к максимальному, конечному сопротивлению аппарата.

Сцепление вагонов, оборудованных автосцепкой, происходит автоматически.

Чтобы убедиться в сцеплении автосцепки, необходимо установить, что сигнальные красные отростки замков не выходят из нижней части корпуса автосцепки. Рукоятки расцепных рычагов должны находиться в вертикальном положении и входить в пазы кронштейнов, а гайки болтов кронштейнов и державок должны быть прочно завернуты.

На рис. 5 показан расцепной привод, предназначенный для расцепления автосцепок без захода сцепщика в пространство между буферными брусьями, а также с целью установки автосцепки в выключенное положение для ее работы на соударение (толкание при маневрах). На рис. 5 обозначены: корпус автосцепки 1, центрирующая розетка 13, рукоятка расцепного рычага 8, кронштейн и державка 6, полочка кронштейна 7, маятниковая подвеска 9, центрирующая балочка 11, регулирующий болт 10, соединительная цепь 5, валик подъемника 4, большой зуб 2, малый зуб 3, ухо автосцепки 12.

Чтобы расцепить головы автосцепок, необходимо при поднять вверх рукоятку расцепного рычага, повернуть ее до отказа в сторону от буферного бруса (на себя) и возвратить в прежнее вертикальное положение. Показавшийся при этом снизу корпуса автосцепки сигнальный красный отросток (хорошо виден сбоку вагона) сигнализирует о том, что расцепление произведено. Когда не требуется сцеплять вагоны, нужно повернуть расцепной рычаг (как при расцеплении) и не опускать его вниз, а положить плоской частью на горизонтальную полочку кронштейна (как показано пунктиром на рис. 5).

Рис. 5. Расцепной привод

Так как некоторое количество пассажирских вагонов имеет еще винтовую упряжь, то в отдельных случаях поезда составляются из вагонов, оборудованных различными сцепными приборами. В таких случаях с одного конца вагона корпус автосцепки снимают и вместо него в тяговый хомут вставляют упряжной крюк с винтовой стяжкой, у которого хвостовик сделан по размерам автосцепки и укрепляется таким же клином в хомуте. (Крюк этот сделан по типу тендерного крюка паровоза серии ФД и потому сокращенно называется крюком ФД.) Сцепление вагонов производится обычным порядком на две винтовые стяжки.