Общие сведения

В книге рассматривается только одна система электроснабжения вагонов — индивидуальная с приводом генератора от оси колесной пары, получившая у нас наибольшее распространение. В индивидуальной системе электроснабжения применяются генераторы постоянного тока поперечного и продольного магнитного поля и генераторы переменного трехфазного тона.

Более подробно в этой главе описаны наиболее перспективные системы с генераторами трехфазного тока и продольного поля.

Генераторы поперечного поля (генераторы типа РД-2 разных модификаций) в настоящее время не изготовляются, но в эксплуатации имеется еще значительное количество вагонов, оснащенных этими генераторами. Поэтому описание их конструкции и принципа работы также дано кратко.

Электрооборудование некупированных вагонов постройки Калининского завода

Система электроснабжения с генератором РД-2 постоянного тока объединяет генератор, аккумуляторную батарею типа 40ТЖН-250, распределительный щит ДЩР-8Ф, объединенный щит, электродвигатель типа ПН-28,5 или П-41 с пускорегулирующим реостатом привода вентиляторов, подвагонную электромагистраль с концевыми коробками и между вагонными соединениями.

Генератор РД-2Д постоянного тока поперечного поля называется так потому, что напряжение на его зажимах зависит οт электродвижущей силы, индуктированной в обмотке якоря поперечным магнитным полем. Генераторы РД-2 выпускались различной модификации, последняя из них РД-2Д. Этот генератор отличается от генераторов первых выпусков повышенной мощностью — 3,5 кВт (генератор РД-2А имел мощность 2,6 кВт) и некоторыми изменениями в конструкции обмоток якоря и возбуждения.

Генераторы поперечного поля обладают важным свойством — автоматической стабилизацией тока нагрузки и напряжения на зажимах при изменении скорости вращения якоря. При достижении поездом скорости 20—25 км/ч напряжение сохраняется практически неизменным независимо от дальнейшего повышения скорости.

Другим не менее важным свойством этого генератора является неизменность полярности тока при изменении направления вращения якоря.

Вместе с тем этот генератор имеет и некоторые недостатки. Главный из них громоздкость и большой вес. При сравнительно небольшой мощности генератор РД-2Д весит 350 кг. Это и послужило причиной его замены более совершенными генераторами.

Распределительные щиты ДЩР-8Ф установлены в вагонах с генератором РД-2Д. Эти щиты оборудованы аппаратурой защиты и управления и контрольно-измерительными приборами, предназначенными для переключения нагрузки с аккумуляторной батареи на генератор и обратно, а также для регулирования напряжения генератора путем изменения тока возбуждения.

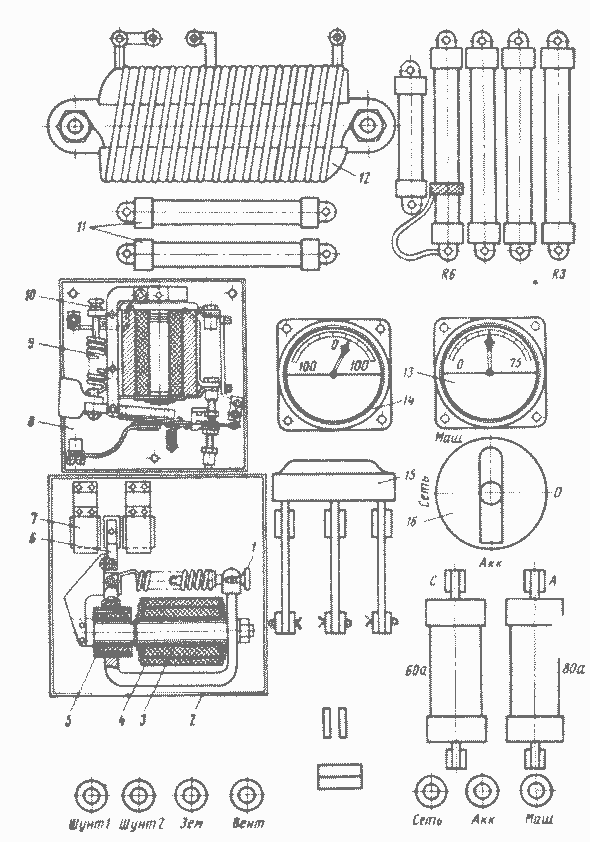

На лицевой стороне щита (рис. 30) размещены: реле обратного тока 8, регулятор напряжения 2 и гасящий резистор 12. Кроме того, здесь же установлены: амперметр 14 для измерения тока заряда и разряда батареи; вольтметр 13 для замера с помощью переключателя 16 напряжения на зажимах генератора «Маш», аккумуляторной батареи «Акк» и сети освещения «Сеть»; перекидной трехполюсный рубильник 15 для переключения генератора на дневной или вечерний режим работы; предохранители С цепи освещения и А аккумуляторной батареи; трубчатые резисторы 11, зажимы для присоединения параллельной обмотки возбуждения генератора «Шунт 1», противопараллельной «Шунт 2», минусовых проводов «Зем», электродвигателя вентиляторов «Вент», сети освещения «Сеть», аккумуляторной батареи «Акк» и плюсового провода генератора «Маш»·

Аппаратура щита ДЩР-8Ф работает в двух режимах: дневном и вечернем.

Дневной режим рассчитан в основном на зарядку аккумуляторной батареи и на питание силовой нагрузки (вентилятор). При этом рубильник 15 переводится в нижнее положение, средний нож его соединяется с нижним контактом и подключает соединенные между собой последовательно обмотки 3 и 5 регулятора напряжения через резисторы R6 и R3 к зажимам генератора. Резисторы R3 и R6 устанавливают необходимый режим работы регулятора напряжения, автоматически поддерживая напряжение генератора в пределах 68 в для зарядки аккумуляторной батареи.

В первый период после включения батареи на зарядку, особенно если она была сильно разряжена, зарядный ток достигает большой силы. Этот ток должен быть ограничен в определенных пределах. Ограничение зарядного тока осуществляется последовательной обмоткой 4 регулятора· Эта обмотка включена таким образом, что создаваемый ею магнитный поток действует в том же направлении, что и поток параллельной обмотки 3.

Рис. 30. Общий вид распределительного щита ДШР-8Ф

Суммарный поток обеих обмоток увеличивает длительность замыкания подвижного контакта 6 с левым контактом 7, что приводит к уменьшению тока возбуждения генератора, а следовательно, к снижению напряжения на его зажимах и величины зарядного тока. В дальнейшем по мере зарядки батареи э. д. с. ее возрастает, зарядный ток снижается, воздействие последовательной обмотки уменьшается и напряжение на зажимах генератора повышается.

При вечернем режиме рубильник устанавливается в верхнее положение. В этом случае генератор питает батарею, сеть освещения и силовую нагрузку. Регулятор поддерживает на зажимах генератора напряжения не более 58 в. Питание сети освещения идет через гасящий резистор 12, на котором гасится излишек напряжения, и в сети освещения оно падает до 52—54 в. В верхнем положении рубильника средний его нож соединяется со средним верхним контактом, который подключает к сети освещения обмотки 3 и 5 регулятора через резистор R3. Поэтому в вечернем режиме регулятор реагирует на изменения напряжения в сети освещения, поддерживая его на уровне 52—54 в Правый нож рубильника замыкает цепь сети освещения вагона, левый шунтирует последовательную обмотку регулятора, так как необходимость в ограничении зарядного тока отпадает, поскольку в этом режиме напряжение на зажимах генератора бывает не выше 58 в.

Правильно отрегулированный щит обеспечивает автоматическую работу электрооборудования вагона, поддерживает заданные величины зарядного тока аккумуляторной батареи и напряжения в сети освещения и не требует во время работы непрерывного наблюдения за собой.

Но в случае разрегулировки его, когда наблюдается перезаряд или недозаряд аккумуляторной батареи или колебания напряжения в сети освещения в ту или другую сторону от номинального, следует проверить и при необходимости отрегулировать распределительный щит.

Для этого на стоянке поезда необходимо зачистить мелкозернистой стеклянной бумагой угольные контакты регулятора напряжения, добиваясь плотного прилегания их по всей площади касания, и установить зазор 1—1,5 мм между подвижными и неподвижными контактами и только после этого приступить к проверке и регулировке щита. Проверять нужно на ходу поезда при скорости не менее 45—50 км/ч. Начинать проверку следует при вечернем режиме работы щита в таком порядке. Рубильник щита установить в верхнее положение, включить все освещение вагона и вентилятор на нагрузку 15—20 а и освободить фиксирующий винт, затем вращением регулировочного винта 1 установить нужное напряжение в сети освещения (52—54 в). При этом нужно знать, что вращение винта по часовой стрелке увеличивает напряжение, а против часовой уменьшает.

При регулировке вечернего режима главная цель — установить правильную величину напряжения в сети освещения Величина зарядного тока батареи в этом случае во внимание не принимается. По окончании регулировки затягиваются фиксирующий винт и контргайка регулировочного винта. При этом необходимо убедиться, что регулировка регулятора напряжения не нарушилась.

Окончив проверку работы щита в вечернем режиме, нужно приступить к проверке дневного режима. Для этого рубильник устанавливается в нижнее положение, а вентилятор остается включенным с той же нагрузкой 15—20 а. Если регулятор исправен, то должно наблюдаться искрение между подвижным и одним из неподвижных контактов. Если же искрение наблюдается, но зарядный ток аккумуляторной батареи не соответствует необходимой величине напряжения генератора:

то необходимо отрегулировать величину сопротивления резистора R6 так, чтобы это соответствие было соблюдено·

Бывают случаи, когда включение генератора на нагрузку сопровождается стуком реле обратного тока (многократное и частое включение и выключение). Это происходит вследствие преждевременного включения реле обратного тока, когда напряжение генератора еще ниже напряжения аккумуляторной батареи. Устраняется такая неисправность натяжением пружины 9 с помощью винта 10. При этом надо следить, чтобы нормальное включение реле обратного тока происходило при скорости поезда 20—25 км/ч; если включение будет происходить при значительно большей скорости, это может привести к перегреву генератора или перегоранию предохранителя в цепи короткозамкнутых щеток.

Рис. 31. Общий вид объединенного щита

На объединенном щите (рис. 31) размещены амперметр А и пакетный выключатель 1 двигателя вентиляторов, режимный переключатель 10 освещения прохода вагона, магистральный выключатель 8 с сигнальной лампой СЛ, два трубчатых предохранителя — правый 7 в цепи подвагонной магистрали и левый 4 в цепи двигателя вентиляторов, четыре пробочных предохранителя 5 сети освещения, два предохранителя 3 звонковой сигнализации и 2 в цепи сигнальных фонарей, четыре выключателя 9 групп освещения вагона.

В первую группу освещения входят лампы прохода, причем они могут быть включены на вечерний режим при полном напряжении в сети и на ночной, когда подается пониженное напряжение. Это достигается разделением ламп прохода на две подгруппы и включением их переключателем 10 параллельно или последовательно. Во вторую группу входят светильники купе, малого коридора, тамбура, туалета и наружные розетки некотлового конца вагона. Третья группа объединяет лампы и штепсельные розетки служебного купе, светильники большого коридора, туалета, тамбура, котельного отделения, подвагонное освещение и наружные штепсельные розетки котлового конца вагона. В четвертую группу входят лампы хвостовых сигналов.

Цепи первых трех групп освещения управляются пакетными выключателями типа 2-ПК-10. В четвертой группе установлен переключатель на четыре положения: первое и третье положения «Выключено», второе и четвертое для включения соответственно сигнальных фонарей котлового или некотлового конца вагона.

На некоторых вагонах взамен указанного переключателя установлен пакетный выключатель, а для раздельного включения сигнальных фонарей котлового и некотлового концов вагона сбоку щита установлены два обычных выключателя. Объединенный щит освещается лампой 6.

Для подачи электроэнергии в другой вагон рукоятка магистрального выключателя 8 ставится в положение «Включено», при этом на щите загорается сигнальная лампа СЛ.

При необходимости получить электроэнергию от соседнего вагона надо магистральный выключатель поставить в положение «Включено» и рубильник на распределительном щите обязательно перевести в нижнее положение. В противном случае ток от соседнего вагона пойдет не только в сеть освещения, но и на зарядку аккумуляторной батареи и на питание электродвигателя вентиляторов, что приведет к перегрузке генератора соседнего вагона, магистральных выключателей и предохранителей обоих вагонов, а также к перегреву гасящего резистора.

Система электроснабжения с генератором ГСВ-8А переменного тока объединяет генератор, селеновые выпрямители и аппаратуру регулирования напряжения, управления нагрузками и защиты. Аппаратура регулирования напряжения размещена на панели автоматики типа ПР-208Д. Аппаратура управления и защиты, состоящая из пакетных переключателей и предохранителей с плавкими вставками, смонтирована на отдельных панелях управления типов ПУ-215ДЕ и ПУ-218ДЕ.

Генератор ГСВ-8А является двенадцатиполюсной индукторной машиной со смешанным возбуждением.

Рис. 32. Коробка выводов генератора ГСВ-8А: а — внешний вид; б и в — схе мы соединений выводов обмотки соответственно в треугольник и в звезду.

Статор генератора имеет две трехфазные обмотки: основную на напряжение 48 в и ток 70 а и дополнительную на 15 в и 85 а. Основная обмотка соединена в звезду и имеет три вывода, а дополнительная — шесть выводов и соединяется в звезду или в треугольник. Схема соединения дополнительной обмотки зависит от типа аккумуляторной батареи, установленной на вагоне, и времени года. Обмотка соединяется: в треугольник — при кислотной батарее круглый год, а при щелочной — только летом; в звезду — при щелочной батарее зимой.

Расположение выводов обмоток статора, их обозначение и схема соединения дополнительной обмотки изображены на рис. 32.

Обозначение выводных клемм, газатора | Назначение клемм |

1C1; 1С2; 1С3 | Начало основной обмотки статора |

2С1; 2С2; 2СЗ | Начало дополнительной обмотки статора |

2С4; 2С5; 2С6 | Конец дополнительной обмотки статора |

О | Средняя точка основной обмотки статора |

И1 | Начало параллельной обмотки возбуждения |

И2 | Конец параллельной обмотки возбуждения |

О1 | Начало последовательной обмотки возбуждения |

О2 | Конец последовательной обмотки возбуждения |

Принцип действия генератора заключается в следующем. Магнитный поток, создаваемый параллельными обмотками возбуждения, замыкается по магнитопроводам ротора и статора. При вращении ротора в магнитном пате возбуждения из-за зубцов и впадин периодически изменяется по величине магнитный поток, проходящий через зубцы статора. Это изменение находится в зависимости от взаимного расположения зубцов статора с зубцами ротора. Совпадение зубцов ротора и статора увеличивает магнитный поток, а размещение впадины ротора против зубца статора уменьшает его.

Количественное изменение магнитного потока в зубцах статора и является причиной возникновения в проводах обмоток статора индуцированной электродвижущей силы. Полный цикл изменения магнитного потока, а следовательно, и э. д. с. происходит за время поворота ротора на один зубец и одну впадину. Значит, число впадин и выступов на роторе соответствует числу пар полюсов, т. е. 6 или 12 полюсам.

Благодаря соответствующему расположению катушек основной и дополнительной обмоток на их выводах создается симметричное трехфазное напряжение частотой тока от 100 до 400 Гц. Возбуждение генератора параллельно-последовательное. Катушки параллельной обмотки создают основной магнитный поток возбуждения генератора, а катушки последовательной обмотки компенсируют размагничивающее действие реакции статора при нагрузке генератора и облегчают самовозбуждение последнего, так как проходящий по ним ток нагрузки аккумуляторной батареи в начальный момент работы генератора усиливает остаточный магнетизм на полюсах возбуждения.

Большим достоинством генератора переменного тока, помимо простоты конструкции, является отсутствие скользящих контактов, что повышает его эксплуатационную надежность.

ж

Техническая характеристика генератора ГСВ-8А

Мощность по переменному току, кВт . . . 8 ,

Мощность по постоянному току номинальная, кВт 5,5'

Часовая мощность по постоянному току, кВт ... 6,5

Включение генератора на нагрузку при:

скорости поезда, км/ч 20

числе оборотов ротора, об/мин 500

Начало зарядки аккумуляторной батареи при числе оборотов ротора, об/мин 750±50

Достижение номинальной мощности при:

скорости поезда, км/ч ... 44

числе оборотов ротора, об/мин 1100±100

Максимальная скорость вращения ротора, об/мин 4000

при скорости поезда, км/ч 160

Частота тока, Гц . 100—400

Селеновые выпрямители служат для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.

Каждый выпрямитель состоит из двух групп — ВС1 и ВС2 (рис. 33), которые соединены последовательно и подключены первый К основной обмотке генератора, второй — к дополнительной. Обе группы собраны в трехфазные мостовые схемы. Группа ВС1 состоит из трех столбов типа 130ДТ12А, группа ВС2— из одного столба типа 130ГТ24А4. Размер применяемых в выпрямителях шайб 100X300 мм.

Обе группы выпрямителей монтируются в общий блок 1 (рис. 34) на крышке 5 бака и затем помещаются в бак 2, заполненный трансформаторным маслом для лучшего охлаждения выпрямителя, а следовательно, и увеличения его мощности. Масло в количестве 64 л заливается в бак через трубу 6, имеющую пробку со щупом для измерения уровня. При заполнении бака вторая пробка 4 должна быть открыта для выхода воздуха, иначе масло не дойдет

Рис. 33. Принципиальная схема селенового выпрямителя

до нужного уровня (между двумя рисками на щупе). Сливается масло через пробку 7. На крышке смонтирована панель 3 с выводными клеммами выпрямителя. Маркировка клемм указана на рис. 33.

Обозначение выводных клемм выпрямителя | Назначение клемм |

02 | Минусовый провод аккумуляторной батареи |

1 | Плюсовый провод сети освещения |

2 | Плюсовый провод аккумуляторной батареи |

1С1; 1С2; 1С3 | Выводы основной обмотки генератора |

11; 12; 13 | Выводы дополнительной обмотки генератора |

Схема электроснабжения вагона с генератором ГСВ-8А изображена на рис. 35. Здесь, так же как и в системе с генератором РД-2, источниками питания являются генератор СГ и аккумуляторная батарея АБ.

Рис. 34. Селеновый выпрямитель

Рис. 35. Схема электроснабжения вагона с генератором ГСВ-8А

По назначению нагрузки на генератор делятся на силовые и осветительные. Если напряжение на силовых нагрузках может без вреда для них меняться в значительных пределах (от 46 в на стоянках поезда до 73 в во время движения), то для питания осветительной нагрузки требуется стабилизированное напряжение. При повышенном напряжении резко снижается срок службы ламп, при пониженном непропорционально уменьшается их световая отдача. Поэтому генератор имеет две обмотки — основную ОП и дополнительную ОГ2.

Основная обмотка и выпрямитель ВС1 предназначаются для питания осветительной нагрузки (напряжение на зажимах выпрямителя 50 в), а выпрямитель ВС2, включенный последовательно с ВС1, повышает напряжение до 65 в для зарядки аккумуляторной батареи.

Батарея защищена от коротких замыканий и перегрузок предохранителями П1 и П0, расположенными соответственно на панели управления и под вагоном на аккумуляторном ящике.

Благодаря свойству односторонней проводимости выпрямителей при неработающем генераторе ток из батареи в обмотку генератора пройти не может. По той же причине на стоянке поезда ток не может попасть и в сеть освещения. Для того чтобы осветительная сеть могла получать питание от аккумуляторной батареи, выпрямитель ВС2 при включении освещения шунтируется резистором R7 с нелинейным сопротивлением с помощью секции ПК16 светового пакетного выключателя.

Резистор R7 представляет собой стальную проволоку, намотанную на два ребристых изолятора и помещенную в перфорированный кожух.

Стальная проволока обладает свойством резко увеличивать свое сопротивление при нагреве, вследствие чего падение напряжения на ней происходит не пропорционально изменению тока. Например, при токе 25 а падение напряжения составляет 2,7 в, а при токе 50 а оно будет уже 17,5 в.

Таким образом, ток осветительной нагрузки, равный 15—20 и, вызовет падение напряжения на резисторе R7 около 2 в. При работе генератора этот резистор нагревается до 350—400°С и его сопротивление увеличивается в 5—6 раз, уменьшая тем самым потери электроэнергии.

Резистор R7 устанавливается в котельном отделении вагона. Во время работы температура его кожуха достигает 70°С, поэтому обслуживающий персонал должен соблюдать необходимую осторожность.

Как говорилось выше, для питания осветительных нагрузок необходимо стабилизированное напряжение. В данной системе применен бесконтактный регулятор напряжения, не имеющий подвижных контактов.

Регулятор состоит из магнитного усилителя МУ, рабочие катушки которого ОР1 и ОР2 через выпрямитель ВСв включены в цепь обмотки ОВ1 возбуждения генератора, и измерительного устройства ИУ, которое подключается к генератору через выпрямитель ВСу.

Магнитный усилитель обладает свойством изменять индуктивное сопротивление рабочих обмоток ОР1 и ОР2 при изменении тока в обмотке управления ОУ.

При этом увеличение силы тока в обмотке управления приводит к уменьшению индуктивного сопротивления рабочих катушек, и наоборот.

На рис. 36 показана схема магнитного усилителя. Он состоит из двух одинаковых стальных сердечников 1, на которых намотаны две обмотки: 2 — постоянного тока — U (управляющая) и 3— переменного ~U (рабочая).

Обмотка переменного тока составлена из двух одинаковых катушек, расположенных на внутренних стержнях сердечников 1. Катушки намотаны так, что создаваемые ими магнитные потоки Ф1 и Ф2 во внутренних стержнях сердечников направлены навстречу один другому· Это делается с целью предотвратить действие переменного тока, протекающего по обмотке 3, на обмотку 2 постоянного тока, которая наматывается поверх указанных катушек на оба внутренних сердечника сразу.

Так как рабочие обмотки ОР1 и ОР2 (см. рис. 35) включены последовательно в цепь обмотки возбуждения ОВ1 генератора СГ, то, меняя ток в обмотке управления ОУ, можно изменять сопротивление этой цепи, а следовательно, и ток возбуждения генератора.

Для того чтобы ток возбуждения генератора изменялся обратно пропорционально изменению скорости вращения ротора, а следовательно, изменению напряжения на его зажимах, обмотку управления ОУ подключают на выход измерительного устройства ИУ к точкам А и Б. Вход устройства ИУ (точки с и б) контролирует напряжение генератора через выпрямитель ВСу; всякое изменение напряжения на входе ИУ изменяет напряжение на его выходе, а следовательно, и ток в управляющей обметке магнитного усилителя, который и устанавливает необходимую величину тока возбуждения генератора.

Измерительное устройство ИУ представляет собой мост, собранный на резисторах R и R1 и барреторах БР и БР1.

Барретор обладает свойством сохранять неизменным проходящий по нему ток при изменении подводимого напряжения. Он выполнен в виде стеклянного баллона, заполненного водородом. Внутри баллона на стойках помещена стальная нить накала, концы которой выведены к ножкам цоколя. При изменении напряжения на концах нити в сторону увеличения в первый момент изменится и ток накала, что вызовет повышение нагрева нити, а значит, и ее сопротивление. Поэтому через незначительное время ток баррето- ра восстановится до прежней величины. Так, у применяемых в данной схеме барреторах установившийся ток равен 1 а при изменении подводимого напряжения в пределах от 5 до 9 в.

Измерительное устройство настраивается по напряжению в осветительной сети изменением сопротивления резистора R2. Изменяя величину сопротивления резистора, добиваются, чтобы при напряжении в сети освещения 53 в мост был бы сбалансирован, т. е. чтобы напряжение в точках А и Б равнялось нулю.

При изменении напряжения в сети освещения баланс моста нарушается, так как ток в резисторах R и R1 изменится, а в барреторах останется неизменным. Вследствие этого на диагонали моста возникнет какая-то э. д с., а в обмотке управления — ток.

С появлением тока в обмотке управления ОУ сопротивление рабочих обмоток ОР1 и ОР2 уменьшится, а ток возбуждения генератора возрастет пропорционально уменьшению напряжения на зажимах сети освещения, отчего напряжение на зажимах генератора поднимется до установленной величины.

Магнитные усилители являются аппаратами, не чувствительными к полярности входного тока, поэтому как уменьшение, так и увеличение напряжения на входе приводит к разбалансировке моста и увеличению тока в управляющей обмотке.

Казалось бы, с увеличением скорости поезда напряжение на зажимах генератора должно возрастать. Но этого не происходит, так как индуктивное сопротивление обмоток ОР1 и ОР2 магнитного усилителя находится в прямой зависимости от частоты переменного тока, протекающего по ним. С увеличением скорости возрастает частота тока генератора, а следовательно, и сопротивление рабочих обмоток усилителя.

Поэтому ток возбуждения генератора уменьшается и тем самым снижается напряжение на его зажимах при увеличении скорости движения поезда.

Размагничивающее действие магнитного потока реакции якоря в генераторе компенсируется последовательной ОВ2 обмоткой возбуждения, по которой проходит ток нагрузки генератора. На стоянке поезда по этой обмотке проходит ток нагрузки аккумуляторной батареи, создающий дополнительный магнитный поток, облегчающий возбуждение генератора при разгоне поезда.

Для компенсации внутреннего падения напряжения генератора при росте нагрузки в магнитном усилителе имеется обмотка ОС, состоящая из одного витка медной шины. Эта обмотка включена в цепь нагрузки и действует аналогично обмотке управления. Поэтому увеличение тока нагрузки вызывает возрастание тока возбуждения генератора, что и приводит к восстановлению напряжения.

Для защиты от перенапряжений, которые могут возникнуть при перегорании предохранителей аккумуляторной батареи, при нарушении контакта в ножках барретора, при перегорании его нити, а также из-за других причин, служит реле максимального напряжения РМН. Это реле имеет две пары замыкающих контактов. Одна пара резервная, к другой подведены провода двух фаз основной обмотки генератора. С помощью резистора подбирается такой режим срабатывания реле, чтобы напряжение на зажимах генератора не превышало допустимой величины· При срабатывании реле его контакты замыкают накоротко две фазы основной обмотки генератора, от которых производится питание выпрямителя ВСв. Вследствие этого прекращается возбуждение генератора и он выключается.

Бывают случаи когда, несмотря на то что РМН сработает, напряжение на зажимах генератора не уменьшается до нуля, а под действием последовательных обмоток возбуждения, по которым идет ток нагрузки аккумуляторной батареи, генератор продолжает вырабатывать ток небольшого напряжения. Тем не менее этого напряжения достаточно, чтобы вызвать значительный ток в проводах, соединяющих панель автоматики с генератором, и нагреть их. Учитывая этот недостаток схемы, проектно-конструкторским бюро ЦВ МПС разработаны технические указания, по которым замыкающие контакты заменяются размыкающими. Тогда при срабатывании РМН разрывается цепь питания выпрямителя ВСв переменным током.

После срабатывания якорь реле РМН удерживается в замкнутом состоянии защелкой и его надо возвратить в рабочее состояние нажатием на гетинаксовую пластинку защелки. Если выключенное реле снова сработает, то повторное выключение его можно производить только после того, как будет найдена причина срабатывания.

Аппаратура регулирования напряжения и защиты от перенапряжений смонтирована на панели автоматики. Только магнитный усилитель устанавливается рядом с этой панелью.

Рис. 37. Щит управления типа ПУ-208Д

На щите управления типа ПУ-208Д (рис. 37) расположены контрольно-измерительные приборы, предохранители и пакетные выключатели. Назначение аппаратуры и измерительных приборов ясно из рисунка.

Общим пакетным переключателем освещения можно подключить на питание сети освещения от смежного вагона по подвагонной магистрали или на подачу электроэнергии по той же магистрали в другие вагоны.

Для питания смежного вагона необходимо переключатель установить в положение «подача в маг.». При этом, помимо секции ПК1а (см. рис. 35), замкнется секция ПК1в, соединив минусовый провод сети с корпусом вагона КВ, и загорается сигнальная лампа СЛ. С помощью переключателя ПВ измеряется по вольтметру

- напряжение в сети освещения на зажимах генератора

Сеть освещения вагона разделена на следующие группы:

- группа — освещение котлового конца вагона;

- » освещение пассажирских отделений;

- » освещение прохода;

- » торцовые сигнальные фонари;

- » освещение служебного отделения;

VI » подвагонный светильник.

Кроме панели автоматики и щита ПУ-208Д, в служебном отделении вагона установлена дополнительная панель типа ПУ-218Д. На этой панели смонтированы пакетные выключатели и предохранители электрокипятильника, сигнализатора налива воды, обогревателя поливных труб.

Переключатель двигателя вентиляторов имеет четыре положения «0», «н. ск.», «с. ск.» и «в. ск.», что соответствует выключенному положению и трем скоростям вращения колеса вентилятора — низкой, средней и высокой.

Изменение скорости вращения двигателя вентилятора ЭВ (см. рис. 35) достигается путем ввода в цепь возбуждения резисторов R5 и R6 секциями ПК26 и ПК2в пакетного переключателя (секция ПК2а питает цепи двигателя вентилятора).

Резистор R6 имеет переменное сопротивление, что позволяет при монтаже электрооборудования отрегулировать ток двигателя вентилятора в нужных пределах.

Система электроснабжения с генератором 2ГВ-001 переменного гока (система ЭВ-1) состоит из: генератора; селенового выпрямителя; аппаратуры регулирования напряжения, управления нагрузками и защиты, размещенной на панелях типа ПУ-215П, ПУ-218П и ПУ-274; аккумуляторной батареи типа 38ТЖ-250; сети освещения; силовых токоприемников; системы сигнализации, радиотрансляционной сети; подвагонной магистрали с концевыми коробками и штепсельными разъемами; телефонной сети.

Рис. 38. Расположение выводов обмоток генератора 2ГВ-001

Генератор в данной системе применен типа 2ГВ-001. Этот генератор, как и генератор типа ГСВ-8А, является индукторной двенадцатиполюсной машиной трехфазного тока со смешанным возбуждением. По конструкции, технической характеристике и принципу работы он также мало отличается от генератора ГСВ-8А. Существенное отличие заключается в том, что у этого генератора дополнительная обмотка, как и основная, всегда включена по схеме «звезда». В связи с этим изменилось расположение выводов в клеммной коробке (рис. 38).

Привод генератора 2ГВ-001 редукторно-карданный или клиноременный.

Селеновый выпрямитель, работающий с генератором 2ΓΒ-001, конструктивно почти не отличается от выпрямителя системы электроснабжения с генератором ГСВ-8А. Изменен только порядок расположения выводных клемм и применены столбы других типов.

Преобразователь служит для питания сети люминесцентного освещения. Этот прибор преобразует постоянный ток напряжением 50 в в переменный напряжением 220 в частотой 400 Гц.

Техническая характеристика преобразователя

Напряжение питания, а . 45—73

Потребляемый ток, а ... 90—45

Напряжение на выходе, а .. 220

Число фаз на выходе ... 1

Частота тока на выходе, Гц . ... 400

Мощность нагрузки, кВт ... 2

Ток нагрузки, а .. . 10,7

Коэффициент мощности . 0,85

Число оборотов ротора, об/мин 3000

Машинный агрегат состоит из приводного двигателя постоянного тока и однофазного генератора переменного тока повышенной частоты. Электродвигатель и генератор смонтированы в одном корпусе и имеют общий вал, на котором закреплены якорь двигателя с коллектором и ротор генератора с кольцевыми постоянными магнитами из специального сплава. Приводной электродвигатель четырехполюсный с добавочными полюсами. На главных полюсах располагаются обмотки возбуждения — параллельная и дополнительная.

Пускатель имеет корпус в виде коробки из алюминиевого сплава с крышкой, в котором размещены остальные его элементы. На внешней стороне крышки расположены кнопки «Пуск» и «Стоп». Кроме того, в схеме предусмотрена возможность дистанционного управления пускателем, для чего имеются соответствующие клеммы на его клеммной панели.

Блок регулирования включает в себя элементы изменения частоты тока. Детали блока закрепляются на стальной панели, которая помещается в литой коробке из алюминиевого сплава и крепится к ней через изоляционные втулки. Кабели вводятся в коробку через деревянные зажимы, расположенные в нижней части блока. Доступ к элементам блока осуществляется через крышку. открывающуюся на шарнирах.

Машинный агрегат, пускатель и блок управления установлены над потолком тамбура некотлового конца вагона, схема соединения их показана на рис. 39.

Запуск преобразователя осуществляется нажатием кнопки «Пуск» (рис. 40) или 2КП, в результате чего возбуждается обмотка КЛ линейного контактора и замыкаются его главные КЛ и блокировочные КЛб контакты. Главные контакты подключают к питающей сети параллельную обмотку возбуждения Шов двигателя Д через резистор 2ОС, а якорь двигателя — через пусковой резистор ПС.

Рис. 39. Схема соединений блоков преобразователя

Рис. 40. Принципиальная схема преобразователя с машинным агрегатом ППО-2-400

Блокировочные контакты шунтируют контакты пусковой кнопки, после чего питание катушки КЛ производится через эти контакты и линейный контактор остается включенным, хотя пусковые кнопки 2КП или «Пуск» будут отпущены. Одновременно теми же контактами КЛ рабочая катушка дифференциального реле РД подключается к зажимам якоря двигателя.

При запуске преобразователя, пока якорь Д двигателя только начинает вращаться, почти все напряжение сети теряется на резисторе ПС, а между щетками якоря действует незначительная э. д. с. По мере раскручивания якоря ток и падение напряжения в резисторе ПС уменьшаются, а противо э. д. с. якоря будет увеличиваться. Когда противо э. д. с. достигнет примерно 80% номинального напряжения сети, срабатывает дифференциальное реле и своими контактами РД включит катушку 1КУ контактора ускорения, который в свою очередь главными контактами 1КУ зашунтирует пусковой резистор ПС. В результате преобразователь начнет работать на полных оборотах. Вместе с главными контактами 1КУ замыкается блокировочный контакт 1КУ6, шунтируя контакт РД, а размыкающий контакт 1КУ разорвет цепь питания катушек РД, отключив дифференциальное реле. На этом процесс запуска преобразователя заканчивается.

Нагрузка на генератор преобразователя включается контактами реле напряжения PH. Это реле включается одновременно с контактором ускорения 1КУ при условии, если напряжение питающей сети не ниже 40—45 в, что делается для предотвращения глубокой разрядки аккумуляторной батареи.

Остановка преобразователя осуществляется нажатием кнопки «Стоп».

Защиту преобразователя от перегрузок обеспечивает тепловое реле ТРТ, нагревательный элемент которого включен в цепь двигателя преобразователя, а контакты — в цепь катушки линейного контактора КЛ. Цепи управления пускателя ПП-200 защищены плавким предохранителем 1П, смонтированным в коробке пускателя.

Регулятор частоты КАР-400 автоматически поддерживает заданную частоту тока преобразователя при изменениях напряжения питающей сети или величины нагрузки.

Регулятор состоит из измерительного органа (дроссель 1ДР и конденсатор К13), фазочувствительного выпрямителя 2В, магнитного усилителя МУ и трансформатора питания ТП Регулятор работает следующим образом.

При уменьшении скорости вращения ротора генератора напряжение на элементах последовательного контура 1ДР и К13 возрастает, увеличивается запирающее напряжение на диодах выпрямителя 2В и уменьшается ток через обмотку 58—52 магнитного усилителя МУ. Вследствие этого уменьшаются ток через дополнительную обмотку Пов (зажимы 41—42) и общий магнитный поток возбуждения двигателя. С уменьшением потока возбуждения увеличивается скорость вращения двигателя, а с ней — и частота тока генератора. Стабильной работе преобразователя способствуют также стабилизирующая обмотка 61—42, конденсатор КН и резистор 14С, а также внешняя обратная связь по току, осуществляемая обмоткой 56—57.

С помощью резисторов 12С и 20С устанавливается номинальная частота тока преобразователя.

В схеме предусмотрена защита преобразователя специальным устройством от разноса. Это устройство состоит из дросселя 2ДР, конденсаторов К14 и К15, выпрямителя 3В и реле РМ.

Дроссель 2ДР и конденсатор К14 подобраны так, что при повышении оборотов двигателя, а следовательно, и частоты тока генератора примерно до величины 1,2 номинальных они оказываются настроенными в резонанс. При этом напряжение на входе выпрямителя ЗВ и на зажимах катушки реле РМ резко возрастает. Это реле срабатывает, своими размыкающими контактами разрывает цепь питания катушки линейного контактора КЛ, контактор выключается и останавливает преобразователь.

Освещение вагона осуществляется люминесцентными лампами в пассажирском помещении и лампами накаливания в остальных помещениях.

Люминесцентные лампы установлены в арматуре потолочных светильников, закрытых рассеивателями из органического стекла. В каждый светильник ставятся одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт на напряжение 220 в и одна лампа накаливания мощностью 25 Вт на напряжение 50 в для ночного и аварийного освещения.

Аварийное освещение может быть использовано и на длительных стоянках поезда с целью экономного расхода энергии аккумуляторной батареи.

Питание дамп люминесцентного освещения производится от машинного преобразователя, установленного вместе с пускорегулирующей аппаратурой над потолком тамбура некотлового конца вагона. Запуск и остановка преобразователя производятся дистанционными кнопками, установленными в служебном купе.

Распределение светильников по группам освещения и мощность их в каждой группе указаны в табл. 5.

Кроме сети освещения, генератор питает силовое электрооборудование: электродвигатели, электрокипятильник, обогреватели сливных и наливных труб.

Электродвигатель привода вентиляторов имеет мощность 1,2 кВт, напряжение 60 в постоянного тока. Управление двигателем ручное с помощью пакетного выключателя. Схема соединения пускорегулирующей аппаратуры аналогична схеме, применяемой в вагонах с генератором ГСВ-8А.

Насос системы отопления также имеет привод от электродвигателя постоянного тока мощностью 0,5 кВт, напряжением 60 в. Установлен двигатель под электрокипятильником, управляется пакетным выключателем.

Таблица 5

Электрокипятильник снабжен тремя нагревательными элементами— двумя боковыми мощностью по 800 Вт каждый и одним верхним мощностью 600 Вт. С помощью пакетного переключателя, установленного в служебном отделении, можно включить сразу все три элемента («Кипячение») или только два — один боковой и один верхний («Подогрев»).

Электрообогреватели труб наливных и сливных по конструкции одинаковы и отличаются один от другого только размерами корпусов. Каждый обогреватель состоит из двух трубчатых элементов V-образной формы типа ЭТ-32 мощностью 100 Вт на напряжение 50 в, вмонтированных в алюминиевые основания и установленных в стальном корпусе.

Нагревательные элементы соединены параллельно. Питание к обогревателям подается со щита ПУ-218 поочередно пакетным переключателем. При включении какого-либо обогревателя загорается соответствующая сигнальная лампа.

Принципиальная схема электроснабжения. Питание потребителей тока, как и в ранее описанных системах, осуществляется от параллельно работающих подвагонного генератора Г (рис. 41 см. вклейку) с выпрямителями ВС1 и ВС2 и аккумуляторной батареи АБ.

Основная обмотка генератора (выводы 1С1, IC2 и 1С3) подключается к выпрямителю ВС1 и обеспечивает питание потребителей вагона. Дополнительная обмотка (выводы 2С1, 2С2 и 2СЗ) через рабочие обмотки РО магнитного усилителя МУ2 подключена к выпрямителю ВС2.

Выпрямители ВС1 и ВС2 включены последовательно и в сумме дают напряжение, необходимое для зарядки аккумуляторной батареи. Через основную обмотку и выпрямитель ВС1 протекает суммарный ток нагрузки и зарядки батареи, а через дополнительную обмотку и выпрямитель ВС2 — только ток зарядки. Стабилизация напряжения генератора производится блоком регулирования. Блок регулирования состоит из вибрационного регулятора — реле ВР1, которое является измерительным органом, и магнитного усилителя МУ1, являющегося исполнительным органом.

В качестве вибрационного регулятора применено реле типа РР-24, используемое на автомобилях. Это реле состоит из сердечника с катушкой, подвижного якоря с контактом и неподвижного контакта, укрепленного на корпусе реле. Под действием натяжной пружины контакты реле удерживаются в замкнутом состоянии, а контакты катушки реле ВР1, обтекаемой током, размыкаются.

Катушка ΒΡ1 рассчитана на напряжение 12 в, поэтому она подключена последовательно с резисторами R4 и R9 к зажимам основной обмотки генератора через трехфазный выпрямитель ВС3. Резистор R4 регулировочный, с его помощью вибрационное реле регулируется на нужное напряжение.

Блок регулирования напряжения работает следующим образом. Напряжение на катушке ВР1 вибрационного реле изменяется пропорционально напряжению на выходе выпрямителя ВС1. При уменьшении напряжения на этой катушке отпадает якорь регулятора и замыкаются контакты 34—103, через которые подается ток из сети вагона на обмотку управления ОУ1 магнитного усилителя МУ1. Шунтовая обмотка ПОВГ возбуждения генератора включена на выход трехфазного выпрямителя ВС4 последовательно с обмоткой обратной связи ООС магнитного усилителя.

Переменный ток на вход усилителя ВС4 подается с зажимов основной обмотки генератора через рабочие обмотки РО.

Вследствие подмагничивания магнитного усилителя обмоткой управления индуктивное сопротивление обмоток РО невелико, поэтому ток возбуждения генератора максимальный и напряжение на его зажимах при увеличении скорости поезда быстро возрастает. Когда напряжение генератора достигает предельной величины (52—54 в), якорь вибрационного регулятора притянется сердечником и разомкнет его контакты, вследствие чего подмагничивание магнитного усилителя прекратится. Тогда индуктивное сопротивление рабочих РО обмоток увеличится, ток возбуждения генератора, а вместе с тем и напряжение на его зажимах уменьшатся.

Во время работы генератора контакты вибрационного регулятора колеблются с большой частотой (около 100 колебаний в секунду). Средняя величина тока возбуждения генератора определяется соотношением времени нахождения контактов в замкнутом и разомкнутом состояниях.

В правильно налаженном регуляторе это соотношение изменяется автоматически и напряжение генератора поддерживается в заданных пределах. Нужная величина напряжения на зажимах генератора устанавливается изменением сопротивления резистора R13.

Для уменьшения искрообразования на контактах вибрационного регулятора управляющая обмотка магнитного усилителя зашунтирована резистором R14. Для ускорения процесса размыкания и замыкания контактов регулятора в схему введено так называемое

ускоряющее сопротивление — резистор R8. На длительных стоянках поездов во избежание разрядки батареи обмотка управления ОУ1 магнитного усилителя выключается переключателем ПП10 путем перевода его рукоятки в положение «Отстой».

Регулирование зарядного тока аккумуляторной батареи выполняется вручную с помощью пакетного переключателя ПП8, который имеет три положения «Малый», «Средний» и «Полный» заряды. Рабочими положениями являются два первых. В положение «Малый» заряд переключатель устанавливается летом, а в положение «Средний» — зимой.

В положение «Полный» заряд переключатель устанавливается только при особо низких температурах или на тех маршрутах где поезд идет с невысокой скоростью, а время стоянок велико. Регулирование величины зарядного тока происходит следующим образом.

На управляющую обмотку ОУ2 магнитного усилителя МУ2 от выпрямителя ВС3 при разных положениях переключателя ПП8 подается постоянный ток различной силы, поскольку последовательно в цепь этой обмотки подключается разное количество резисторов. В положении «Малый» заряд вводятся резисторы R7, R11 и R12, в положении «Средний» — R7 и R12, в положении «Полный» — R7.

Переменный ток с зажимов дополнительной обмотки генератора, как уже говорилось, подается по рабочим обмоткам магнитного усилителя МУ2 на выпрямитель ВС2. Следовательно, изменяя силу тока в управляющей обмотке этого усилителя, изменяют сопротивление его рабочих обмоток, а вместе с тем и силу зарядного тока аккумуляторной батареи.

Магнитный усилитель МУ2 трехфазный, типа МУ-206А-1, состоит из катушки 3 (рис. 42) с тремя рабочими и одной управляющей обмотками, трех сердечников 2 и крышки 6 со смонтированными на ней выводами.

Рис. 42. Магнитный усилитель МУ-206А-1

Рис. 43. Контактор ΚΜ-12Α

Сердечники с катушками крепятся к крышке с помощью стоек 4 и опускаются в бак 1, заполненный трансформаторным маслом. Масло в бак заливается через трубку 9 с пробкой 8, сливается через сливное отверстие с пробкой 10. Воздух выпускается из бака при заполнении его маслом через отверстие с пробкой 7. Магнитный усилитель крепится под вагоном на кронштейнах 5. Переключение потребителей тока с аккумуляторной батареи на генератор и обратно производится переключающим устройством, состоящим из контактора К1 (см. рис. 41), типа КМ-12А, высокочастотного фильтра и выпрямителя ВС5.

Контактор ΚΜ-12Α (рис. 43) имеет магнитную систему с узлами подвижных и неподвижных контактов. Магнитная система состоит из ярма 1, подвижного якоря 4, сердечника 3 и катушки 2.

В узел подвижных контактов входит траверса 10, в которой смонтированы силовые и блокировочные контакты. В узле неподвижных контактов имеется колодка 9 с контактными шинами, на которых крепятся неподвижные силовые контакты. Неподвижные блокировочные контакты укреплены на колодке 7.

При подаче питания в катушку 2 якорь 4, поворачиваясь на призме, образованной магнитопроводом и скобой 5, притягивается к сердечнику 3 и с помощью скобы 8 перемещает траверсу 10 с подвижными контактами. При обесточивании катушки 2 траверса под действием пружины 12 и скобы 13, опирающейся на призму 14, возвращается в исходное положение. Болтом 11 регулируется ход и нажатие силовых контактов. Если перемещением контактов при ослабленном болте не удастся установить нужного хода и нажатия, то изменяют ход якоря постановкой прокладок 6. Напряжение срабатывания контактора устанавливают вращением винта 15, изменяя силу сжатия пружины 12.

Высокочастотный фильтр составлен из дросселя ДР и конденсаторов С3—С5 (см. рис. 41).

Рис. 44. Дроссель подмагничивания типа Д-115А-1

Дроссель типа Д-115Д-1 представляет собой аппарат, индуктивность которого в цепи переменного тока изменяется путем подмагничивания его сердечника постоянным током. Здесь, так же как и у магнитного усилителя, при увеличении тока подмагничивания индуктивность уменьшается, а при уменьшении увеличивается. Дроссель состоит из магнитопровода 1 (рис 44), собранного из Ш-образных стальных пластин толщиной 0,35 мм. На керне сердечника дросселя размещена катушка 3 с рабочей обмоткой, поверх которой намотана обмотка 2 подмагничивания якоря 5, прижатого к магнитопроводу латунными планками 9 через бумажные прокладки 4. Рабочая обмотка имеет четыре вывода 6, необходимых для подбора нужной характеристики дросселя. Выводы 8 обмотки подмагничивания расположены на колодке 7.

Переключающее устройство работает следующим образом. При изменении скорости движения поезда изменяется скорость вращения ротора генератора, а следовательно, и частота вырабатываемого тока.

При достижении определенной частоты тока, называемой частотой среза, возникает резонанс напряжения в контуре, составленном из дросселя ДР (см. рис. 41) и конденсаторов С3—С5.

В результате этого на выходе выпрямителя ВС5 резко возрастает напряжение, отчего сработает реле Р1 и своими замыкающими контактами включит контактор К1. Этот контактор размыкающими контактами отключит нагрузку от аккумуляторной батареи, а замыкающими подключит батарею на зарядку к выпрямителям ВС1 и ВС2 и переведет нагрузку на питание от зажимов 1 и 02.

Дроссель ДР подмагничивается катушкой 0/7 (зажимы 01 и 4), по которой проходит ток нагрузки. Следовательно, индуктивность этого дросселя и частота среза зависят от тока нагрузки. Хотя включение контактора К1 происходит при разных скоростях поезда, но к моменту переключения нагрузки с батареи на генератор напряжение на его зажимах всегда поддерживается равным напряжению батареи или немного больше него, вследствие чего коммутация контактов контактора К1 происходит практически в обесточенном состоянии.

Обратное подключение нагрузки на питание к аккумуляторной батарее происходит при более низкой скорости, чем отключение от нее, поскольку οт падение якоря реле Р1 происходит при более низком напряжении, нежели его включение. Это обстоятельство предохраняет переключающее устройство от звонковой работы (многократное и частое включение и выключение). При переключении нагрузки с генератора на батарею на размыкающем контакте контактора К1 возникают перенапряжения, для защиты от которых он зашунтирован диодом В10.

На тех участках, где скорость поезда невелика, с помощью выключателя ПП9 параллельно к конденсатору С5 подключают конденсаторы СЗ и С4, изменяя соотношение емкости и индуктивности контура. Вследствие этого частота среза, а следовательно, и включение контактора К1 наступают при более низкой скорости.

Защита от повышенного напряжения в системе осуществляется с помощью реле напряжения Р3. Это реле имеет электромагнитную систему клапанного типа, состоящего из Г-образного магнитопровода 1 (рис. 45), сердечника 3 с включающей катушкой 5 и якоря 4. Пружина 2 удерживает якорь в отключенном состоянии. Ход якоря регулируется болтом 6. К якорю прикреплена планка 7 с подвижным контактом. Неподвижные контакты выполнены в виде шпилек 9 с контактными гайками 8 на концах.

При напряжении в сети вагона более 54 в реле Р3 (см. рис. 41) срабатывает и своими замыкающими контактами включает реле Р2 и сигнальную лампу ЛС9. Размыкающие контакты реле Р2 разрывают цепи питания выпрямителя ВС4, питающего шунтовую обмотку ПОВГ возбуждения генератора, и выпрямителя ВС3. В результате отключаются все цепи управления и автоматики и генератор Г прекращает работу.

Защиту от длительных перегрузок или коротких замыканий обеспечивают предохранители с плавкими вставками. Предохранители П23 и П24, П21 и П22 соответственно основной и дополнительной обмоток генератора смонтированы в специальном ящике, установленном под вагоном. Остальные предохранители расположены на панелях управления в служебном отделении.

Главным пакетным переключателем ΠП1 производится включение сети освещения вагона, а также переключение на прием электроэнергии от соседнего вагона или на ее подачу соседнему вагону.

Этот переключатель имеет четыре положения: «0»— сеть освещения выключена; «Нормальн. режим» — включена сеть освещения собственного вагона (замкнута только одна секция ПП1а), «Питание от магистрали» — освещение вагона осуществляется от соседнего вагона (замкнуты секции ΠΠ16 и ПП1в, первая соединяет электросеть с магистралью, а вторая — минусовый провод системы с корпусом вагона, силовые нагрузки отключены секцией ПП1а); «Подача в магистраль»—электроэнергия подается в соседний вагон (у переключателя замкнуты все три секции — ΠΠ1α, ПП1б и ПП1в).

При положениях переключателя ПП1 «Питание от магистрали» или «Подача в магистраль» на панели загорается сигнальная лампа ЛС1.

Установленные на той же панели сигнальные лампы ЛС7 и ЛС8 сигнализируют о заземлении: первая минусового, а вторая плюсового провода электросети. При отсутствии заземления проводов или обмоток аппаратов и двигателей обе лампы горят вполнакала. Если будет заземлен только минусовый провод, то загорится полным накалом лампа ЛС7, а лампа ЛС8 погаснет.

При заземлении только плюсового провода, наоборот, погаснет лампа ЛС7, а лампа ЛС8 загорится ярко.

Сигнальная лампа ЛС1 защищена плавким предохранителем П9, а лампы ЛС7 и ЛС8— предохранителем П19.

Включение люминесцентного освещения осуществляется пакетными переключателями ПП5 и ПП6 постановкой их в положение «Люминесцентное освещение». В этих положениях у переключателей замыкаются секции б. Если при этом был включен преобразователь, то одна из этих секций переключателя ПП5 включит люминесцентные лампы прохода, а такая же секция переключателя ПП6 — люминесцентные лампы купе. Две другие секции 6 переключателей подготовят к включению цепи аварийного освещения вагона. Одновременно с включением люминесцентного освещения подается ток напряжением 220 в на выпрямители ВС7 и ВС8, к выходам которых через резисторы R1 и R2 подключены катушки реле Р6 и Р7. Эти реле срабатывают и своими размыкающими контактами разорвут цепи питания ламп аварийного освещения (группы VI и VIII).

При остановке преобразователя размыкающие контакты замыкаются и автоматически включается аварийное освещение вагона. Если рукоятки пакетных переключателей ПП5 и ПП6 перевести в положение «Ночное освещение», то секции б разомкнутся, секции а замкнутся. В результате две группы ламп в светильниках включатся последовательно и будут гореть вполнакала.

При пользовании люминесцентным освещением запрещается включать преобразователь под нагрузкой и при напряжении батареи ниже 45 в.

Звонковая сигнализация служит для подачи звукового сигнала проводнику при нажатии кнопок, расположенных у входных боковых и торцовых дверей. Электрический звонок постоянного тока на 48 в установлен в служебном отделении.

Сигнализация отпуска тормоза в вагоне осуществляется с помощью сигнальной лампы ЛС10, установленной на панели в служебном отделении. Включается лампа в случае неотпуска тормоза сигнализатором 1СОТ или 2СОТ, смонтированным на тормозном цилиндре. Сигнализатор получает питание от магистрали (провода 850 и 852) через ответвление в служебном купе.

Магистраль контроля отпуска тормозов проложена в стальной трубе. На концах магистрали имеются штепсельные герметические розетки, установленные над переходными площадками. В отличие от других розеток эти розетки на крышке имеют трафарет «С»· Между вагонами магистраль соединяется проводом марки ШРПС, имеющим на концах штепсельные вилки.

Сигнализация о возникновении юза осуществляется с помощью ламп ЛС4 и ЛС5.

При торможении одновременно с тормозным цилиндром заполняется сжатым воздухом полость реле давления 1РДТ. В результате поршень реле переместится и замкнет контакты 1РДТ.

В случае возникновения юза произойдет резкое замедление вращения колесной пары и кратковременное замыкание цепи механических датчиков 1ДП и 2ДП, установленных в буксах тележек. При этом цепь катушки реле Р4 замкнется и по ней пойдет ток.

Один контакт Р4 блокирует цепь катушки одноименного реле через замкнутые контакты 1РДТ, а второй замыкает цепь сигнальной лампы ЛС4 и катушки реле давления 1РДТ. При возбуждении катушки 1РДТ перемещается двухседельный клапан этого реле и происходит выпуск воздуха из тормозного цилиндра и полости реле давления.

После этого поршень реле под действием пружины перемещается в исходное положение, размыкая контакты 1РДТ. В результате цепь питания катушки реле Р4 разрывается, его контакты размыкаются. Питание сигнальной лампы ЛС4 и катушки реле давления 1РДТ прекращается, подпружиненный двухседельный клапан возвращается в исходное положение, а поршень реле давления прекращает сообщение тормозного цилиндра с атмосферой. Полость реле давления 1РДТ вновь заполняется сжатым воздухом и поршень перемещается, замыкая контакты 1РДТ. Таким образом, противоюзное устройство вновь готово к действию, если произойдет юз.

В данном случае описан принцип действия противоюзного устройства, показанного с левой стороны на схеме. Действие противоюзного устройства с правой стороны такое же.

Сигнализация о перегреве роликовых букс предусмотрена световая и звуковая.

Восемь термодатчиков 1Д—8Д установлены на буксах тележек вагона и соединены между собой последовательно. В цепь термодатчиков включена катушка реле Р8, к которой подается питание от электросети вагона через выключатель ПП12. В рабочем состоянии эта катушка находится под напряжением, а ее контакты Р8 разомкнуты. Контакты термодатчиков залиты легкоплавким сплавом, который при 82—92°С расплавляется и тогда контакты размыкаются.

При размыкании цепи термодатчиков катушка реле обесточивается и своими размыкающими контактами включает звонок Э3 и сигнальную лампу ЛС6 в купе проводника.

Для проверки исправности сигнализации выключатель ПП12 переводят в выключенное положение, вследствие чего разрывается цепь питания катушки реле Р8. Если сигнализация исправна, то загорится сигнальная лампа и зазвонит звонок.

Рис. 46. Схема сигнализатора налива воды

Сигнализатор налива воды служит для подачи сигнала о прекращении налива воды в бак, чтобы исключить перелив ее через вестовые трубы. В цепи сигнализации установлены три датчика, два из которых расположены внизу на наливных трубах и один сверху на баке. Во время заполнения баков под напором струи воды замыкается один из датчиков Д1 (рис. 46) или Д2 в зависимости от того, с какой стороны вагона ведется налив. При этом замыкается цепь катушки реле РП1, оно срабатывает и своими контактами подготавливает цепь катушки реле РП2 к включению. При заполнении бака водой срабатывает датчик Д3 и включает катушку реле РП2, а это реле включает сигнальные лампы ЛС1 или ЛС2 под вагоном, сигнализирующие заправщику о необходимости прекратить налив воды. Как только подача воды прекращается, контакты датчиков Д1 или Д2 размыкаются и сигнальная лампа гаснет.

Сигнализатор занятости туалетов действует следующим образом. Малогабаритная кнопка КС3 или КС4 установлена под наличником указателя занятости. При закрытом замке указатель замыкается и включает лампу ЛС11 или ЛС12 фонаря занятости туалета, установленного над дверью в перегородке между купе и коридором. Таких сигнализаторов в вагоне два— по одному для каждого туалета.

Аппаратура управления, защиты, сигнализации и автоматики, а также приборы контроля режимов работы электрооборудования размещены на пяти панелях типа ПУ-274, ПУ-215П, ПУ-218П, ПР-259 и ПР-249Б.

Лпя всех укачанных панелей, кроме ПР-259, применен ЛИСТОВОЙ гетинакс. Размещены панели в металлическом шкафу, установленном в служебном отделении.

Панель ПУ-274 откидного типа, закреплена в шкафу на петлях внизу и на двух винтах вверху. На лицевой стороне панели смонтированы семь предохранителей (принадлежность предохранителей к цепям, их тип и ток вставок указаны для всех панелей в табл. 6), восемь переключателей, четыре реле и два выпрямителя (ВС7 и ВС8, см. рис. 41).

Таблица 6

От двух реек с контактами, установленных с задней стороны панели, отходят провода, соединяющие смонтированные на ней приборы с проводами соответствующих электроцепей, подключенными к таким же рейкам на задней стенке шкафа. Приборы, расположенные на лицевой стороне панели и находящиеся под напряжением 220 в, закрыты крышкой и кожухом.

На панели ПУ-274 расположено несколько переключателей и кнопок.

Включение преобразователя тока для люминесцентного освещения осуществляется нажатием на черную кнопку «Пуск», выключение—нажатием на красную кнопку «Стоп». Посадочные фонари на левой или правой стороне вагона включаются поворотом рукоятки переключателя «Посад, фон.» в положение «Лев.» или «Прав.».

Необходимая сила тока зарядки аккумуляторной батареи устанавливается с помощью переключателя ПП8 (см. рис. 41) переводом его рукоятки в положения: «Полн.», «Средн.» или «Мал.».

Напряжение в штепсельные розетки, установленные под вагоном, подается переключателем ПП15. В штепсельные розетки, установленные внутри вагона, напряжение подается переключателем ПП17 постановкой его рукоятки в положение «1вкл» и «2 вкл» (включены одна или две розетки).

Задать значение скорости движения поезда, при которой начнется полный заряд аккумуляторной батареи на участках с небольшими скоростями движения, можно с помощью рукоятки переключателя «Скорость», повернув ее в положение «Низк.».

Панель ПУ-215П также откидного типа. На лицевой ее стороне установлены восемь предохранителей, семь переключателей. Па обратной стороне панели смонтированы два резистора, два шунта амперметра и клеммная рейка.

Переключателем «Вольтметр» замеряется напряжение на зажимах генератора и батареи или в сети освещения, для чего его рукоятка устанавливается соответственно в положение «Ген. бат.» или «Сеть».

Ток нагрузки, ток заряда или разряда аккумуляторной батареи замеряется переводом рукоятки тумблера в положение «Нагрузка» или «Батарея» (при зарядке стрелка амперметра отклоняется вправо, при разрядке — влево).

Пакетным переключателем «Вентилятор» можно включить на одну из трех скоростей двигатель вентилятора. Переключателями ПП5 и ПП6 включают люминесцентное или ночное освещение в коридоре и в пассажирских отделениях вагона постановкой их рукояток в соответствующее положение.

Сигнальные фонари котлового или некотлового конца вагона включают поворотом рукоятки переключателя «Сигнальн. фонари» в положение «Котл.» или «Некотл.».

На этой же панели установлен главный пакетный переключатель /7/7/ сети освещения вагона. Порядок пользования им описан на стр. 140—144.

Панель ПУ-218П прикреплена к раме шкафа в нижней части на петлях, в верхней — на винтах. На панели установлены восемь плавких предохранителей и четыре переключателя (выключателя).

Выключателем ПВ2 включается двигатель насоса системы отопления. Водоохладитель включается поворотом рукоятки выключателя ПВ1 в положение «Вкл.». Переключателем «Служебн. освещение» можно включить освещение малых коридоров и тамбура котловой или некотловой стороны вагона или обеих сторон, одновременно поставив рукоятку в положения «Котл.», «Некотл.» или «Котл.» и некотл.».

Для включения обогревателей наливных и сливных труб также есть отдельный переключатель.

Панель ПР-249Б предназначена для размещения на ней аппаратов автоматики, коммутации и защиты. Панель крепится к несущей раме шкафа болтами.

На лицевой стороне расположены выводные клеммы, контактор К1 (см. рис. 41), четыре реле Pl, Р2, РЗ и ВР1, магнитный усилитель МУ1, дроссель ДР. три предохранителя (П17, П18 и П20), три выпрямителя ВС3, ВС4 и ВС5, два конденсатора С1 и С2, десять резисторов R4, R7, R8, R9, R11, R12, R13, R14, R15, R17.

Панель ПР-259 изготовлена из листовой стали. На этой панели смонтированы сигнальные лампы контроля режимов работы электрооборудования. Под лампами имеются таблички, указывающие их назначение.

На задней стороне панели установлены два резистора, включенных в цепь сигнализатора отпуска тормозов, и рейки с выводными клеммами.

Преобразователи для питания электробритв расположены в шкафах, в коридорах, по одному преобразователю в каждом конце вагона. Розетки для включения бритв установлены в туалетах, в коридоре перед купе проводника, а также в коридоре некотлового конца вагона.

Полупроводниковый преобразователь типа ППБ-50 с помощью восьми транзисторов преобразует постоянный ток напряжением 50 в в переменный напряжением 220 в, частотой 50 Гц. Преобразователь представляет собой самовозбуждающийся генератор, собранный из двух транзисторных мостов. Транзисторы Т1 (рис. 47), Т2 и Т5, Т6 образуют мост, к одной диагонали которого подключается половина питающего напряжения, а к другой — первичная обмотка 3—6 трансформатора преобразователя.

Обмотки обратной положительной связи (выводы 2, 8, 5, 10) подключаются к базовым выводам транзисторов через резисторы R1, R2, R5, R6.

Для обеспечения надежного запуска преобразователя в момент подачи напряжения питания и при понижении температуры окружающей среды предусмотрены цепи Д9, С3, R9 и Д10, С4, R10.

Устройство и действие второго автотрансформатора, собранного на транзисторах Т3, Т4, Т7 и Т8, аналогично описанному. Запуск его осуществляется за счет работы первого трансформатора.

Рис. 47. Принципиальная схема преобразователя ППБ-50 для питания электробритв

Специальных устройств защиты от коротких замыканий и перегрузок для преобразователя не требуется, поскольку он устроен по принципу самовозбуждения.

От неправильного подключения источника питания (смена полярности тока) преобразователь защищен диодом ДИ.

Преобразователь может эксплуатироваться в помещениях с температурой окружающей среды от 10 до 40 С·

Источник питания подключается к клеммам «+» и «—», нагрузка — к клеммам 220 в. Номинальная мощность преобразователя 30 Вт, максимальная — не более 50 Вт.

Система электроснабжения с генератором 2ГВ-003 (система ЭВ-7) во многом сходна с рассмотренной системой ЭВ-1. Лишь внесены улучшения в отдельные узлы оборудования и применена аппаратура иных типов.

Изменена конструкция силовых выпрямителей, у которых селеновые столбы заменены кремниевыми диодами. Изменена схема обмоток генератора и увеличена его мощность. Вентиляционная установка переведена на автоматическое управление.

Рис. 48. Схема соединений обмоток и расположение выводов генератора

Без изменений подключены противогазные устройства, сигнализация нагрева роликовых букс, звонковая сигнализация, сигнализация соединения проводов с корпусом вагона, сигнализаторы занятости туалетов, налива воды, отпуска тормозов, а также электрообогреватели наливных и сливных труб. Эти элементы электрооборудования подробно описаны в предыдущем параграфе, поэтому здесь дано описание только тех узлов, которые заметно изменены.

Генератор применен типа 2ГВ-003 переменного тока с редукторно-ременным приводом.

Конструктивно и по принципу действия он не отличается от рассмотренных генераторов переменного тока. Основная обмотка генератора трехфазная, постоянно соединена в звезду; дополнительная однофазная, с выводом от средней точки. Схема соединений обмоток и расположение выводных концов в коробке показаны соответственно на рис. 48, а и б.

Генератор имеет три обмотки возбуждения — параллельную, последовательную и специальную.

Специальная противошунтовая обмотка предназначена для облегчения режима автоматического регулирования напряжения при малых нагрузках на генератор и высоких скоростях движения поезда.

Маркировка выводных клемм генератора выполнена в соответствии с их назначением:

1С1, 1С2, 1С3— начало основной обмотки (нулевая точка вывода не имеет);

2С1 — начало дополнительной обмотки;

2С2 — конец дополнительной обмотки;

2С3 — средняя точка дополнительной обмотки;

И1 — начало параллельной обмотки возбуждения;

И2 — конец параллельной обмотки возбуждения;

И3 — начало специальной обмотки возбуждения;

И4 — конец специальной обмотки возбуждения;

ИЗ-И4 — средняя точка специальной обмотки возбуждения; 71/ — начало последовательной обмотки возбуждении; 02 — конец последовательной обмотки возбуждения; 01-02 — средняя точка последовательной обмотки возбуждения.

Техническая характеристика генератора 2ГВ-003

Линейное напряжение, .. а 45/24*

Номинальная мощность, кВт . 9.45/0,75*

Номинальный ток, а .. 121/31,5*

Номинальная скорость вращения ротора, об/мин 950±100

Напряжение возбуждения, в 28

Номинальный ток последовательной обмотки, а...147

Коэффициент полезного действия 0,87

Максимальная скорость вращения ротора, об/мин 4000

• В числителе ним значения характеристики для основной обмотки, в знаменателе — для дополнительной.

Основная обмотка генератора (выводы 1C1, 1С2, 1С3, рис. 49) подключена к выпрямителю типа 2ЯА-008, состоящему из кремниевых диодов В1-В6. Выпрямитель 2ЯА-008 собран по схеме моста из диодов типа ВК-200-2 и предназначен для работы в цепях с номинальным выпрямленным напряжением 50 в. Охлаждение выпрямителя принудительное воздушное. Используется также встречный поток воздуха при движении поезда.

Блок диодов ВК-200-2 выпрямителя помещен в корпус 2 (рис 50), закрытый по бокам двумя крышками. Внутри корпуса расположена изоляционная панель 4, к которой на резиновых уплотнениях крепятся диоды. Общий «+» диодов выведен к контактной пластине 8, а «—» соединяется с шиной 3. Радиаторы 5 диодов закрыты передними и задними кожухами и двумя боковыми стенками 6.

Кроме диодов, внутри корпуса помещен фильтр 7, состоящий из трех резисторов типа ПЭВ-7,5 на 16 Ом и трех конденсаторов МБГ на 1 мф.

Рис. 49. Принципиальная схема электроснабжения с генератором 2ГВ-003

Сверху корпуса на изоляционной панели крепятся контактные выводы, закрытые крышкой 1. Устанавливается выпрямитель под кузовом вагона.

Дополнительная обмотка генератора (выводы 2С1, 2С2, 2С3) подключена через магнитный усилитель МУ2 (см. рис. 49) к однофазному двухполупериодному выпрямителю, собранному по схеме со средней точкой на диодах В7 и В8, установленных с задней стороны пульта управления 2ПУ-010.

Принципиальная схема электроснабжения. С целью ограничения потребляемой мощности в схеме предусмотрено автоматическое отключение некоторых потребителей во время стоянки или на ходу поезда при неработающем генераторе. Отключение осуществляется с помощью реле Р4, катушка которого питается генератором Г через отдельный выпрямитель, состоящий из диодов В12, В13, В18. и через диоды В1, В2, В3 основного выпрямителя.

На стоянке поезда реле своими замыкающими контактами 84-90 разрывает цепь включения средней и высокой скорости вентилятора, и он может работать в этом случае только на низкой скорости. Одновременно замыкающими контактами 51-66 реле выключает катушку контактора К4, который в свою очередь своими силовыми контактами отключает нагревательные элементы кипятильника.

То же самое произойдет, если аккумуляторная батарея АБ при зарядке начнет потреблять ток более 60 а. В этом случае такие же отключения произведет реле Р1, которое сработает под воздействием своей последовательной обмотки, включенной в цепь батареи, и замыкающими контактами 51-69 включит промежуточное реле Р7.

Размыкающие контакты 88-90 промежуточного реле разорвут цепь питания катушки реле Р10, управляющего работой вентилятора на средней и высокой скоростях, а контакт 66-71 отключит контактор К4 кипятильника. При уменьшении зарядного тока до 40 а реле Р1 выключится под воздействием своей параллельной обмотки, которая подключена к сети замыкающими контактами 10-51 реле Р7 встречно последовательной обмотке.

Для ограничения потребляемой мощности в схему введена также блокировка, исключающая как на стоянке, так и на ходу поезда возможность одновременного включения при работающем кипятильнике хотя бы одного из перечисленных аппаратов: водоохладителя, насоса отопления, вентилятора на среднюю или высокую скорость.

Выпрямленное напряжение на основной обмотке генератора (напряжение на нагрузках) поддерживается в пределах 47—53 в путем изменения тока возбуждения и скорости движения поезда. Необходимый ток возбуждения поддерживается системой регулирования, состоящей из вибрационного регулятора Р12, магнитного усилителя МУ1, выпрямителей В12, В13 и В18, резисторов R4—R7 и R10—R14, конденсатора С11 и дросселя ДР2.

По принципу действия регулятор Рr мало чем отличается от описанного регулятора напряжения системы электроснабжения с генератором 2ГВ-001. Здесь лишь введен дроссель ДР2 и применены реле иных типов.

С целью уменьшения разряда батареи на стоянках поезда в этой системе также с помощью переключателя ПП14 необходимо отключать цепь управления магнитного усилителя МУ1.

В зависимости от времени года или профиля пути (скорости движения поезда) предусмотрена возможность ручного регулирования величины зарядного тока аккумуляторной батареи. Регулирование производится переключателем ПП2 путем постановки его рукоятки в положения «Малый», «Средний» или «Полный» зарядный ток.

Принцип регулирования здесь такой же, как и в описанной ранее системе ЭВ-1. Но для регулирования тока в обмотке управления магнитного усилителя, а следовательно, и зарядного тока вместо активных сопротивлений применены конденсаторы С2—С5.

Использование конденсаторов дало возможность компенсировать изменение индуктивного сопротивления магнитного усилителя при изменениях частоты питающего тока (с увеличением частоты тока индуктивное сопротивление увеличивается, а емкостное на ту же величину уменьшается). Поэтому при изменении скорости поезда установленный зарядный ток не изменяется.

Регулировка зарядного тока происходит следующим образом. При положении рукоятки переключателя ПП2 «Малый» зарядный ток выпрямитель В9 получает питание через конденсатор С5. Сопротивление этой цепи значительное, поэтому ток управления магнитного усилителя мал. Невелик и зарядный ток.

С переводом переключателя в положение «Средний» зарядный ток параллельно к конденсатору С5 подключаются еще два конденсатора С3 и С4, а в положение «Полный» зарядный ток дополнительно присоединяется конденсатор С2 и шунтируется резистор R3. При каждом из рассмотренных положений переключателя сопротивление в цепи управления уменьшалось, ток подмагничивания увеличивался, а вместе с ним увеличивался и ток заряда батареи.

Перевод питания нагрузок с аккумуляторной батареи на генератор и с генератора на батарею осуществляется переключающим устройством, состоящим из фильтра верхних частот (дроссель ДР1 и конденсаторы С6, С9 и С10), выпрямителя В10 и реле Р2.

Работает это устройство так же, как в рассмотренной ранее системе. Только реле Р2 имеет две обмотки: параллельную и последовательную. Последовательная обмотка включена в цепь, которая питается от выпрямителя В10.

При малых нагрузках влияние последовательной обмотки незначительно и включение реле Р1 полностью зависит от параллельной обмотки. Поэтому при холостом ходе или малой нагрузке переключение на генератор происходит при меньшей скорости и полная зарядка аккумуляторной батареи начинается раньше.

Защиту от повышенного напряжения потребителей тока в вагоне осуществляет реле РМН. Это реле при чрезмерном повышении напряжения воздействует механическим приводом на реле Р6 и отключает его. В свою очередь реле Р6 размыкающими контактами 20-30 и 21-31 разрывает цепь возбуждения генератора и он выключается. Возврат реле Р6 в рабочее состояние производится кнопкой КМ1.

Для защиты генератора от длительных перегрузок и коротких замыканий установлены предохранители с плавкими вставками. Система защищена от повышенного напряжения в момент переключения нагрузок с батареи на генератор и обратно диодом В17 с предохранителем П40.

Защита от коммутационных перенапряжений кремниевых диодов Bl, В2, ВЗ, В4, В5, В6 осуществляется последовательно включенными резисторами R33, R34, R35 и конденсаторами С14, С15, С16.

Отключение источников питания от сети при пожаре или в других аварийных случаях производится вручную кнопкой Км2. При нажатии на кнопку замыкающие контакты 58-59 замыкаются, подавая питание на катушку контактора К1 через резистор R37 и диод В14 и на катушку контактора К5 через размыкающий контакт в реле Р5. Включившийся контактор К1 своими размыкающими контактами 2-4 отключает аккумуляторную батарею от сети вагона. Одновременно с этим у контактора К1 срабатывают и замыкающие контакты, соединяя «+» батареи с добавочной обмоткой генератора. Однако диоды В7 и В8 не пропускают ток от батареи в сеть вагона.

Включившийся контактор К5 замыкающими контактами 59-252 включает реле Р5, а контактами 1С1-1С2 и 1С2-1С3 шунтирует основную обмотку генератора Г. Включившееся реле Р5 размыкающими контактами переводит катушку К5 через резистор R36 на питание от батареи, замыкающими +Б-158 подключает аварийное освещение непосредственно к аккумуляторной батарее, а размыкающими контактами 139-158 отсоединяет батарею от остальной нагрузки.

В этом случае будут гореть только лампы в тамбурах котлового и некотлового концов вагона, в служебном отделении и на распределительном щите, а также лампы ночного освещения коридора и купе, посадочные сигнальные фонари с обеих сторон вагона.

Замкнувшиеся контакты 58-68 кнопки Км2 подают питание на катушку реле напряжения РМН. Это реле срабатывает и выключает реле Р6, которое своими размыкающими контактами 20-30.

Возврат системы в исходное положение производится вручную кнопкой КМ1. При нажатии на эту кнопку ее размыкающие контакты 58-250 размыкают цепи питания катушек K1, Р5 и К5, а замыкающие 29-62 подают питание на катушку реле Р6, включая его. После этого система готова к нормальной работе.

Кнопкой аварийного выключения разрешается пользоваться только при угрозе пожара или когда во избежание аварии необходимо срочно обесточить систему.

Потребителями электроэнергии в вагоне являются электронагревательные приборы, сеть освещения, электродвигатели, системы автоматики и защиты.

Схема включения системы освещения, нагревательных приборов электродвигателей (за исключением двигателя вентилятора) этого вагона ничем не отличается от схемы для вагонов с генератором 2ГВ-001. Изменено только расположение выключателей на панелях управления. Кроме того, в связи с применением блокировки, исключающей одновременную работу нескольких потребителей тока, на двигателе насоса и на кипятильнике пакетные выключатели заменены контактором и реле, а для более надежной работы плавкие предохранители в цепях подвагонной магистрали и двигателя насоса заменены автоматами.

В рассматриваемой системе электроснабжения применена схема автоматического управления электродвигателем вентилятора в зависимости от температуры воздуха в вагоне и в воздуховод установки можно управлять вручную.

Автоматическое управление вентиляционным агрегатом осуществляется с помощью термодатчиков, реле и контактора, ручное — с помощью пакетного переключателя ПП5. Этим же переключателем переводится вентилятор в режимы «Зима» и «Лето»· О включении вентилятора сигнализирует сигнальная лампа Л2.

Если температура воздуха при автоматическом управлении в нагнетательном воздуховоде ниже 18°С, то вентилятор автоматически выключается. В это время катушка реле времени Р8 получает питание через размыкающие контакты 51-73 контактора К2; замыкающие контакты 64-65 контактора подготовляют к включению катушку контактора К2, а размыкающие контакты 67-70 а цепи катушки контактора КЗ размыкаются, не позволяя электродвигателю вентилятора включиться на среднюю или высокую скорость, минуя низкую.

При температуре воздуха в воздуховоде свыше 18°С вентиляция начинает работать на низкой скорости. Это происходит таким образом.

Контакты термодатчика ТК2, замыкаясь, подают питание через размыкающие контакты 76-81 контактора К3 на катушку реле Р9, вследствие чего оно сработает и своими замыкающими контактами 75-77 подготовит цепь термодатчика ТК1 для работы при понижении температуры.

Включившийся контактор К2 своими замыкающими контактами 64-65 независимо от реле Р8 питает свою катушку, а размыкающими 51-73 обесточивает катушку реле времени Р8. Выключаясь, реле времени размыкающими контактами 67-70 по истечении 4—5 сек подготовляет цепь контактора К3 к включению, а замыкающими 64-65 с той же выдержкой времени блокирует цепи включения контакторов в иной последовательности.

Контактор К2 контактами 94-95 замыкает цепь двигателя вентилятора Д1 через резистор R25, и он начинает работать на низкой скорости.

Если температура воздуха в воздуховоде достигает 23,5 С, то сработает термодатчик ТК3 и подаст питание на катушку реле Р10. Реле сработает и замыкающими контактами 51-67 замкнет цепь питания катушки контактора КЗ. а контактами 81-82 подготовит цепь термодатчиков ТК2 и ТК3 для работы при снижении температуры.

Включившийся контактор К3 замыкающими контактами 95-96 зашунтирует резистор R25 и включит электродвигатель вентилятора на среднюю скорость, а контактами 87-91 подготовит цепь питания реле Р11.

При повышении температуры в вагоне до 26’С срабатывает термодатчик ТК5, включая реле Р11. Это реле своими замыкающими контактами 77-83 подает питание непосредственно на реле Р10, минуя контакты термодатчика ТК3, а размыкающими контактами 95-97 вводит в цепь возбуждения двигателя вентилятора дополнительное сопротивление — резистор R26. Вследствие этого вентилятор начинает работать на высокой скорости. Одновременно замыкающие контакты 85-93 замыкают цепь питания катушки Р10 через термодатчик ТК4, подготавливая эту цепь к работе при снижении температуры.