На участках с электрической тягой постоянного тока или вблизи трамвайных линий кабели с металлической оболочкой, уложенные непосредственно в грунт, при наличии в земле блуждающих токов подвергаются коррозионным воздействиям.»

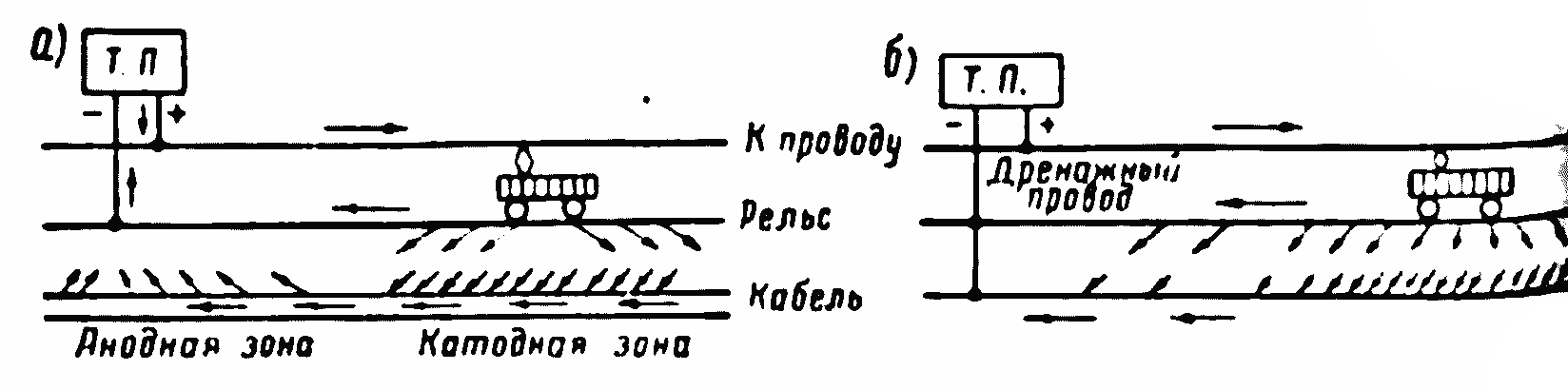

Распространение блуждающих токов по земле и кабелю при отсутствии защиты показано на рис. 155, а. На кабеле образуются катодная зона — в районе нахождения электроподвижного состава, где токи засасываются в оболочку, а анодная — вблизи присоединения отсасывающего фидера тяговой подстанции (т. п.), где токи стекают с оболочки в землю, попадая далее в тяговые рельсы и по отсасывающему фидеру на тяговую подстанцию.

Повреждения кабеля наблюдаются в тех местах, где его оболочка имеет положительный потенциал по отношению к земле (анодная коррозия), достигающий 10 В и более (среднее за время измерения в течение 3—15 мин).

Распространение блуждающих токов в том случае, когда оболочка кабеля соединена металлически с ходовыми рельсами или отсасывающим фидером в районе тяговой подстанции, показано на рис. 155, б. Засасываемые из земли блуждающие токи протекают по оболочке кабеля, а по соединительному (дренажному) проводу отводятся в тяговый рельс и обратный фидер. На всем протяжении кабеля получается только катодная зона, анодная же зона снимается соединением оболочки с рельсом, позволяющим токам в оболочке кабелей возвратиться на тяговую подстанцию не через землю, а по наиболее проводящему металлическому проводу.

Для защиты кабелей от электрокоррозии металлическую оболочку и броню кабелей длиной более 100 м соединяют между собой пайкой с помощью провода ПРГ-500 сечением 2,5 мм2, а концы соединительных проводов выводят наружу кабельных муфт (см. рис. 147 и 150), а в светофорах — внутрь муфты светофорного стакана.

Рис. 155. Схема действия блуждающих токов электротяги

В пультах, стативах, релейных шкафах, разветвительных и соединительных, универсальных муфтах УПМ-24, путевых ящиках, светофорных муфтах и т. п. концы соединительных проводов соединяют между собой пайкой (см. рис. 148).

По трассе кабельной линии в местах концевых разделок и через каждые 200 м устраивают контрольные точки для измерения потенциала между металлической оболочкой кабелей и землей. На постах, в релейных будках и релейных шкафах контрольные точки делают на клеммных панелях. При устройстве контрольной точки у кабельных муфт и путевых ящиков, а также в пролете между концевыми разделками применяют кабельные стойки.

К зажимам клеммной панели или кабельной стойки подводят два провода: один от перепаянных свинцовых оболочек и брони кабелей, другой — от заземлителя.

При устройстве контрольных точек у концов кабелей броню и свинцовую оболочку перепаивают вместе с разделкой кабеля.

На контрольных точках, устанавливаемых в пролете между концевыми разделками, металлическое соединение, перепайку свинцовой оболочки и брони всех лежащих в траншее кабелей производят следующим образом:

на верхний покров кабеля накладывают два проволочных бандажа на расстоянии 100—120 мм один от другого и джутовую обмотку между ними удаляют; на расстоянии 40—60 мм друг от друга на броню кабеля накладывают еще два проволочных бандажа и припаивают их к зачищенной в этом месте броне;

между бандажами броню перерезают и отгибают в разные стороны (при резке брони следует соблюдать осторожность во избежание повреждения металлической оболочки кабеля); обрезают внутреннюю джутовую обмотку у одного из бандажей, снимают ее на участке между бандажами и отгибают у второго бандажа;

очищают металлическую оболочку от бумаги и пропиточного состава и зачищают ее до блеска на участке 8—10 мм на 1/3 части окружности, а затем лудят припоем;

для устройства ввода в кабельную стойку кабель ПРППМ с одного конца разрезают вдоль на участки длиной 600—700 мм, с одной из жил удаляют изоляцию на участке длиной 300—400 мм и лудят конец ее длиной 60—120 мм; конец кабеля ПРППМ накладывают двумя витками на металлическую оболочку, закрепляют скруткой (в пределах облуженной части оболочки) и припаивают;

оголенную оболочку вместе с припаянным проводом обматывают двумя слоями смоляной или изоляционной ленты, покрывают отогнутой джутовой обмоткой, еще раз обматывают изоляционной лентой и поверх ее накладывают отогнутые ранее ленты брони; припаянный к металлической оболочке провод закрепляют одним витком вокруг первого бандажа, наложенного на броню кабеля, затем вокруг другого и припаивают его к этим бандажам;

место припайки провода к бандажам изолируют двумя-тремя слоями просмоленной ленты и защищают чугунной соединительной муфтой типа С-35-М; соединительную муфту после установки заливают кабельной массой, а конец припаянного кабеля ПРППМ выводят наружу через уплотнение в горловине муфты;

вторую жилу кабеля ПРППМ зачищают и припаивают к заземлителю — куску брони кабеля длиной 2—3 м, уложенному в траншею параллельно кабелю на 30—50 мм от него; второй конец кабеля ПРППМ вводят в кабельную стойку и подключают к зажимам клемм с установкой бирок «3» (земля) и «К» (кабель).

Если в траншее уложено несколько кабелей, то оболочку и броню соединяют проводом марки ПРГ-500 сечением 2,5 мм2.

Концы проводов, выведенных наружу, соединяют между собой пайкой, а затем с клеммой кабельной стойки — кабелем ПРППМ. Вместо кабеля ПРППМ разрешается применять другие двухжильные или трехжильные кабели с пластмассовой изоляцией жил и оболочкой.

Для защиты кабелей от электрокоррозии применяют электрический дренаж, основными параметрами которого является средний и максимальный ток дренажа, необходимый для защиты кабеля в районе дренажного пункта.

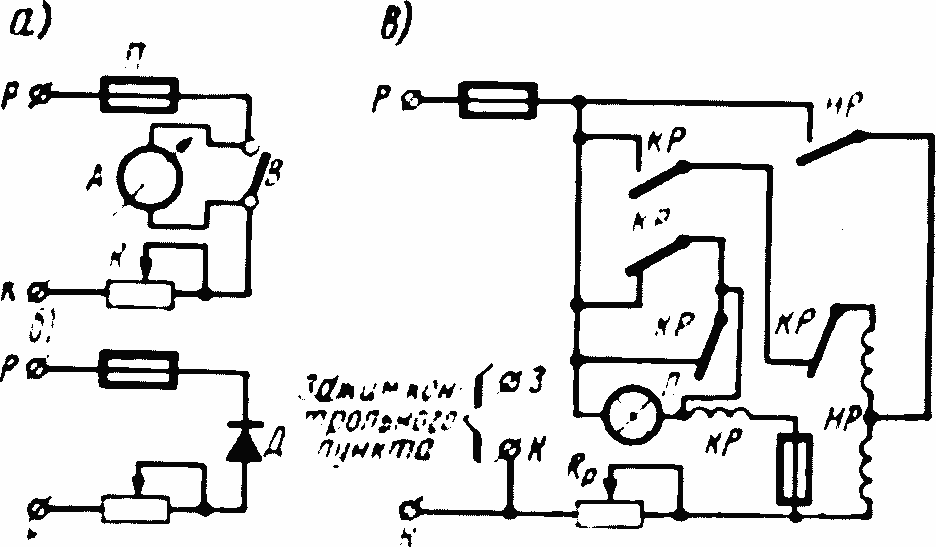

Пробное включение дренажа (рис. 156) производят в той контрольной точке кабельной сети, где средняя за время измерения величина положительного потенциала кабель — земля является наибольшей в данной зоне. Пробное включение повторяют 5—6 раз и находят среднее значение дренажа. Для измерений используют вольтметр V на 5—10 В, амперметр А со шкалой 10—0—20 а и реостат R на 2,2 Ом, 10 а.

Простой дренаж (рис. 157, а) можно применять только в тех местах, где потенциал защищаемого сооружения всегда выше потенциала рельсов.

В тех случаях когда нельзя избегнуть появления обратного тока в дренаже, применяют поляризованный дренаж. Такой дренаж свободно пропускает ток с оболочек защищаемых им кабелей в рельсы и не пропускает или значительно ограничивает ток в обратном направлении. Поляризованное действие дренажа практически достигается включением в цепь кабель-рельсов вентиля или электромагнитных механизмов. На рис. 157, б приведена схема поляризованной дренажной установки с использованием в качестве вентиля германиевого вентиля Д.

Рис. 156. Схема пробного включения дренажа

Рис. 157. Схемы простого и поляризованного электродренажа

Рис. 158. Модернизированная дренажная установка РПД-ЦНИИ-42

Схема релейной поляризованной дренажной установки РПД- ЦНИИ-42 приведена на рис. 157, в. При повышении потенциала оболочки сначала в дренажную цепь включаются обмотки реле КР сопротивлением 4—5 Ом, затем обмотки реле НР сопротивлением 1,65 Ом. При обратном токе реле КР переключит контакты и в цепи дренажа оказывается включенной последовательно с обмоткой реле КР балластная лампа Л 50 В 25 Вт, ограничивающая силу тока. Для исключения зуммирования нейтрального якоря реле КР из-за обратных токов рекомендуется включать реле КДР с обмоткой 0,8—0,9 Ом между реле КР и лампой.

Для упрощения и повышения надежности работы дренажной установки РПД-ЦНИИ-42 инженеры Η. П. Тур и П. Г. Дубяга (Донецкая дорога) и Б. И. Ганихин (Южно-Уральская дорога) предложили модернизировать указанную установку по схеме поляризованного дренажа ПЭД-58. В соответствии с первым предложением (рис. 158, а) с правой катушки реле HP 1-2 обмотка снимается и вместо нее наматывается обмотка в 150 витков проводом ПЭ диаметром 2,5 мм. Выводы катушки подключаются к контакту 52 реле и предохранителю на 20 а (для защиты установки от тока большей величины), укрепляемому двумя стальными пластинками на контактных стержнях 61 и 2 реле.

Внутри реле на пластине из прессшпана монтируют четыре диода типа Д7Г, соединенных параллельно. Один из выводов диодов подключают к первому контакту реле (внутри корпуса), а другой — к третьему. В цепь диодов включают предохранитель на 1 а, соединяемый с контактными стержнями 1 и 11 реле.

Так как через дренажную установку проходит большой ток, литцы контактов реле усиливают (делают двойные). Общие контакты реле соединяют между собой и подключают к средней точке дроссель-трансформатора или к тяговому рельсу. Фронтовые контакты также соединяют между собой и к ним подключают средний вывод от катушек реле.

Согласно второму предложению (рис. 158, б) из установки исключают управляющее реле КР и балластную лампу. Дренажное реле

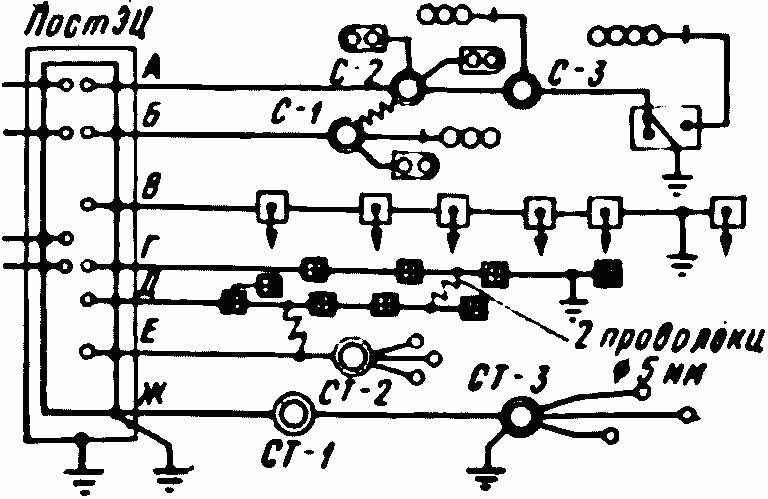

Рис. 159. Схема заземления кабельной сети на участках электротяги переменного тока

ΗΡ2 с сопротивлением обмоток 0,13 и 0,62 Ом включают через диод Д7Г.

Модернизированная дренажная установка работает следующим образом. При достижении током, стекающим с кабеля через диод, величины 150 мА замыкаются контакты дренажного реле, в результате ток увеличивается до 275 мА. В дальнейшем ток стекает с кабеля через низкоомную обмотку реле (0,13 Ом) и его замкнутые контакты. Среднее значение тока установки — 15 а, максимальный ток — 25 а.

При уменьшении тока дренажа до 230 мА реле отпускает якорь, его контакты размыкаются и в схему включается диод, при этом ток уменьшается до 110 мА. Для регулирования величины тока в дренажной установке включено сопротивление на 2,2 Ом, которое вместе с реле размещается в путевой коробке.

Поляризованный дренаж применяется в основном в знакопеременных зонах потенциалов оболочки кабеля по отношению к земле, обычно совпадающих с знакопеременными зонами потенциалов оболочки по отношению к рельсу, а также в тех случаях, когда простой дренаж не может предотвратить появление обратных токов.

Таким образом, электрический дренаж обеспечивает в зоне защиты катодное состояние оболочки кабеля и предотвращает процесс ее коррозии. Местами присоединения дренажных установок к сети обратных токов могут быть минусовая шина тяговой подстанции, отсасывающий фидер и тяговые рельсы.

На участках с электрической тягой переменного тока для защиты электрических цепей устройств СЦБ от опасного влияния контактной сети, кроме ограничения длины кабельных магистралей, металлическая оболочка и броня кабелей, образующих магистраль (в том числе кабелей, имеющих пластмассовую оболочку и броню) длиной более 500 м, должны быть соединены между собой пайкой в непрерывную цепь и на концах заземлены (рис. 159).

Заземления нужно устраивать у каждой разветвительной муфты, если кабельная магистраль расположена в районе тяговой подстанции, а длина кабеля с металлической оболочкой превышает 2 км. Заземлители изготовляют из двух стержней диаметром не менее 25 мм, длиной 1,5—2,5 м.

К ним приваривают заземляющий провод из трех оцинкованных проволок диаметром 5 мм. Сопротивление каждого заземления не должно превышать 10 Ом.

Соединение между кабельными магистралями и отдельными кабелями выполняют жгутом из двух оцинкованных проволок диаметром 5 мм, прокладываемых в траншее. Длина соединительного жгута не должна быть более 50 м.