Монтаж кабелей включает разделку концов кабелей, включение и соединение их в муфтах, устройство сухих заделок, закрепление муфт и сухих заделок на конструкциях, подключение жил (проводов) к клеммам конструкций.

Монтаж кабелей марки СОБ. Для защиты кабелей марки СОБ, также других кабелей с бумажной изоляцией жил от проникновения в них влаги концы таких кабелей разделывают в специальных кабельных муфтах и заливают кабельной массой. Кабельную арматуру перед этим тщательно вычищают и просушивают. При разделке кабелей в сырую погоду, а также при сильном ветре, место работы защищают палаткой или брезентом.

В разветвительные муфты, путевые ящики, муфты типов УКМ и УПМ, путевые дроссели, кабельные стойки и ящики, релейные шкафы кабели заводят через защитные трубы. От конца кабеля отрезают кусок длиной 0,3 м, так как при герметизации не исключено попадание в кабель небольшого количества влаги. Концы джутовой обмотки и брони закрепляют бандажами из спаечной проволоки диаметром 1— 1,5 мм, а поясную изоляцию — сухой суровой ниткой. Кольцевые в продольные надрезы на свинце делают не более чем на половину толщины свинцовой оболочки кабеля.

При разделке кабелей в разветвительных муфтах, кабельных стойках, муфтах типов УКМ и УПМ и путевых дросселей оголенные жилы кабеля подключают непосредственно, к клеммным зажимам. При разделке кабелей в концевых муфтах, путевых ящиках, светофорах и кабельных ящиках жилы кабеля для подключения к зажимам клемм наращивают изолированным проводом марки ПР-500 или ПРГ-500 сечением 0,75—1,0 мм2. В отапливаемых помещениях можно наращивать жилы кабеля проводом марки ПВ течением 0,75—1,0 мм2.

Кабельные жилы соединяют с монтажным проводом или между собой путем обычной скрутки их концов с последующей спайкой или сваркой. Запаянные скрутки изолируют пропарафинированными бумажными гильзами. Все кабельные жилы индивидуально выводят из муфт. Скрытое дублирование жил в кабельной массе не допускается. Места соединения жил и проводов располагают вразбежку так, чтобы место соединения представляло собой пучок с плавным переходом к поясной изоляции.

Кабельные муфты, устанавливаемые в неотапливаемых помещениях или располагаемые под землей, заливают кабельной массой марки МБ-70 при температуре 160—170° С; остальные муфты, устанавливаемые в отапливаемых помещениях или над землей, заливают кабельной массой марки МБ-90 при температуре 180—190° С.

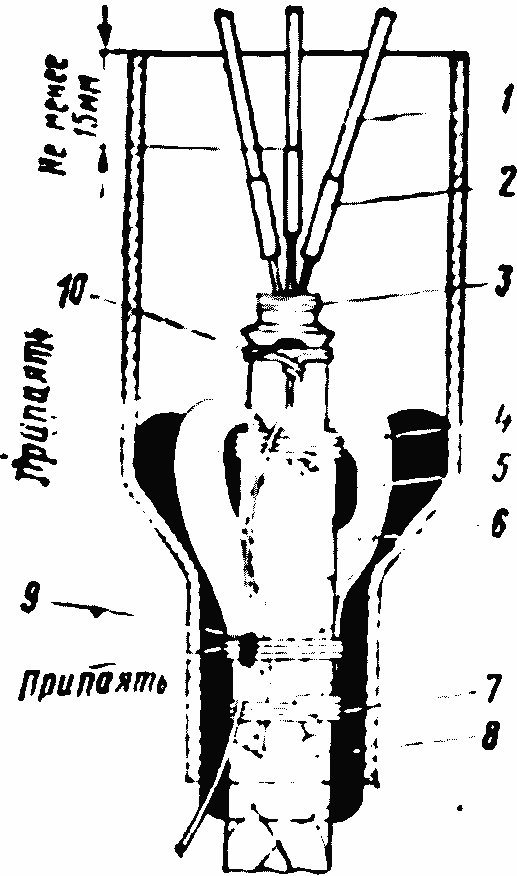

Рис. 147. Разделка кабеля в концевой муфте

В случае наращивания кабельных жил проводом ПВ последний слой кабельной массы на расстоянии 15—20 мм от верхнего края муфты заливают при температуре не более 90—100° С.

Кабельную массу при разогреве нельзя доводить до кипения; пригоревшую или вспыхнувшую массу применять нельзя.

Муфту, предварительно просушенную и прогретую паяльной лампой, заливают кабельной массой в несколько приемов с перерывами, слегка постукивая по ее корпусу для ускорения оседания массы и избежания образования в ней пустот. Толщина слоя кабельной массы над бумажными гильзами или обрезами изоляции жил должна быть не менее 15 мм. Муфты с клеммами (разветвительные, универсальные и т. п.) заливают кабельной массой до уровня основания клемм.

Кабель в концевой муфте разделывают следующим образом (рис. 147). Сначала на кабель, если это требуется, надевают защитную трубку, а затем кабельную муфту. На наружную джутовую оплетку накладывают первый бандаж 4 с таким расчетом, чтобы при расположении его на границе расширения горловины муфты конец кабеля выступал над верхним краем муфты на 100 мм. Свободный конец наружной джутовой оплетки 5 наматывают конусом наверх бандажа, на который затем отгибают ленточную броню 6 (излишние части оплетки и брони удаляют). На концы ленточной брони накладывают второй бандаж 7, а поверх отогнутой брони конусом наматывают внутреннюю джутовую оплетку 8 с подгонкой ее по месту установки в горловине муфты так, чтобы исключить вытекание кабельной массы.

На расстоянии 20 мм от отогнутой брони делают первый поперечный круговой надрез свинцовой оболочки, на расстоянии 8—10 мм от него — второй круговой надрез, от которого до конца кабеля делают два продольных надреза на половину толщины свинцовой оболочки, а на расстоянии 15—20 мм до конца — на полную толщину. Круглогубцами снимают полоску свинца, заключенную между продольными надрезами, а оставшуюся часть отгибают и удаляют.

Кабельные жилы расплетают, освобождают от изоляции, наращивают проводами 1, изолируют бумажными гильзами 2, удаляют свинцовое кольцо, производят разбортовку торца свинцовой оболочки, закрепляют поясную изоляцию суровой ниткой 3, разводят места соединения жил и проводов для лучшего заполнения их кабельной массой. Снимать изоляцию с жил нужно так, чтобы места соединения жил и проводов располагались вразбежку. На участках с электрической тягой постоянного тока броню и свинцовую оболочку соединяют между собой пайкой 9 и 10 при помощи провода ПРГ-500 сечением 2,5 мм2.

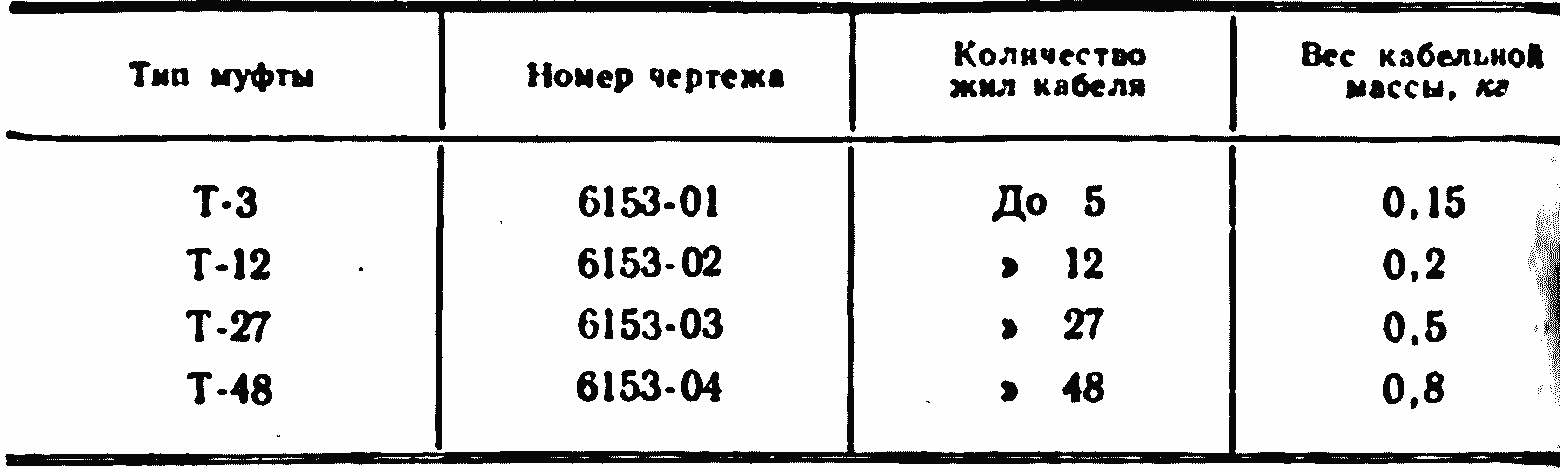

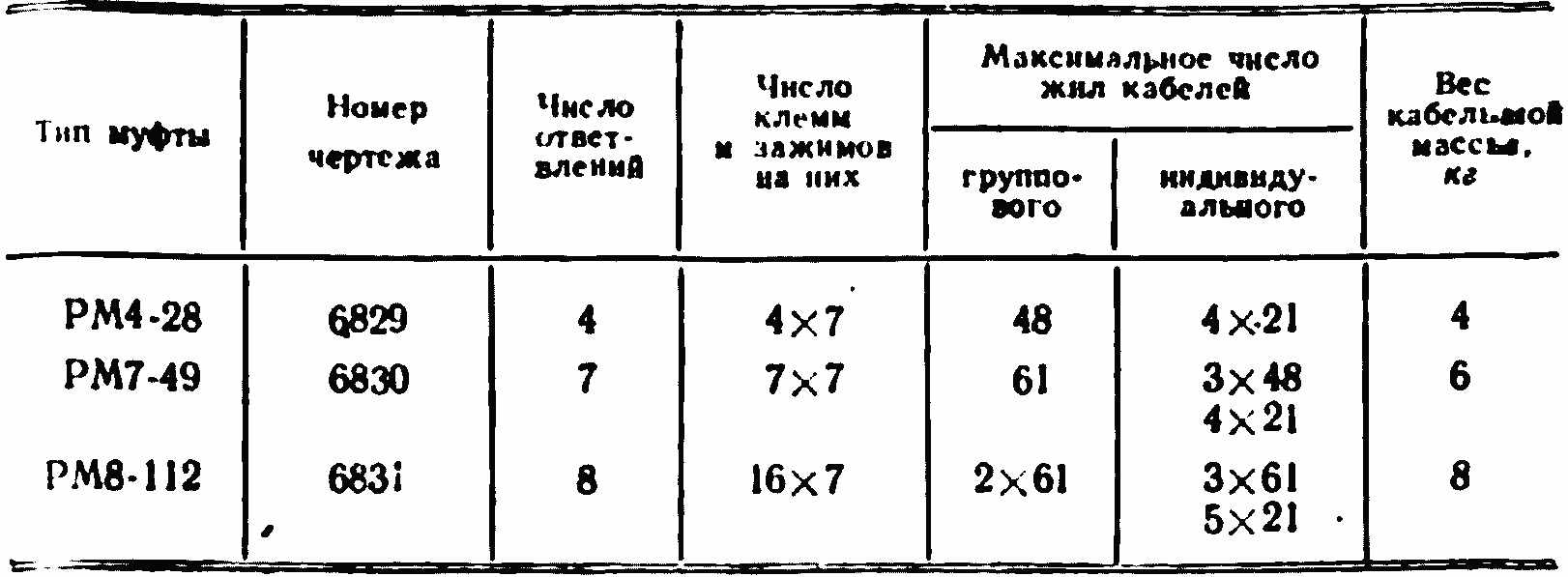

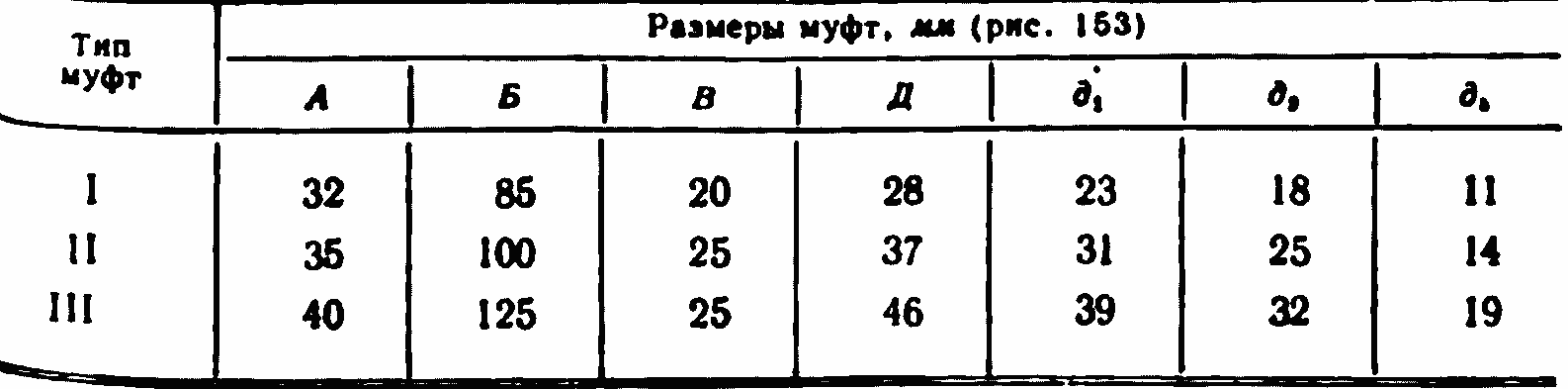

Таблица 46

Данные о концевых муфтах приведены в табл. 46.

При разделке кабеля в соединительных муфтах типа С (рис. 148) сначала на расстоянии 400 мм от конца кабеля накладывают бандаж толщиной 3—4 мм из чистой внутренней джутовой оплетки 1, а поверх нее — двуслойный бандаж 2 из спаечной проволоки. Затем джутовый покров от бандажа до конца кабеля удаляют, а концы ленточной брони 3 отгибают вокруг двуслойного бандажа и закрепляют бандажом 6. Свинцовую оболочку разделывают так же, как в концевой муфте, за исключением того, что первый круговой надрез 4 делают на расстоянии 30 мм от отогнутой брони, а на расстоянии 10 мм от него делают второй надрез 5.

Поверх отогнутой брони из джутовой оплетки делают уплотнение цилиндрической формы 10 с подгонкой по месту в горловине муфты. Концы кабелей укладывают в нижнюю половину муфты 8 и закрепляют в горловинах хомутами. Жилы кабелей расплетают, отгибают вверх и соединяют так, как это указано для концевой муфты, начиная с нижних рядов и располагая места соединения в шахматном порядке. Удалив свинцовые кольца и закрепив поясную изоляцию, пучок соединенных жил извлекают из муфты, просушивают горячим воздухом паяльной лампы и промывают прошпарочной массой. Затем пучок жил укладывают обратно в нижнюю половину муфты, укрепляют хомутами, уплотняют пазы муфты кабельной пряжей из внутренней обмотки соединяют обе патовины муфты болтами.

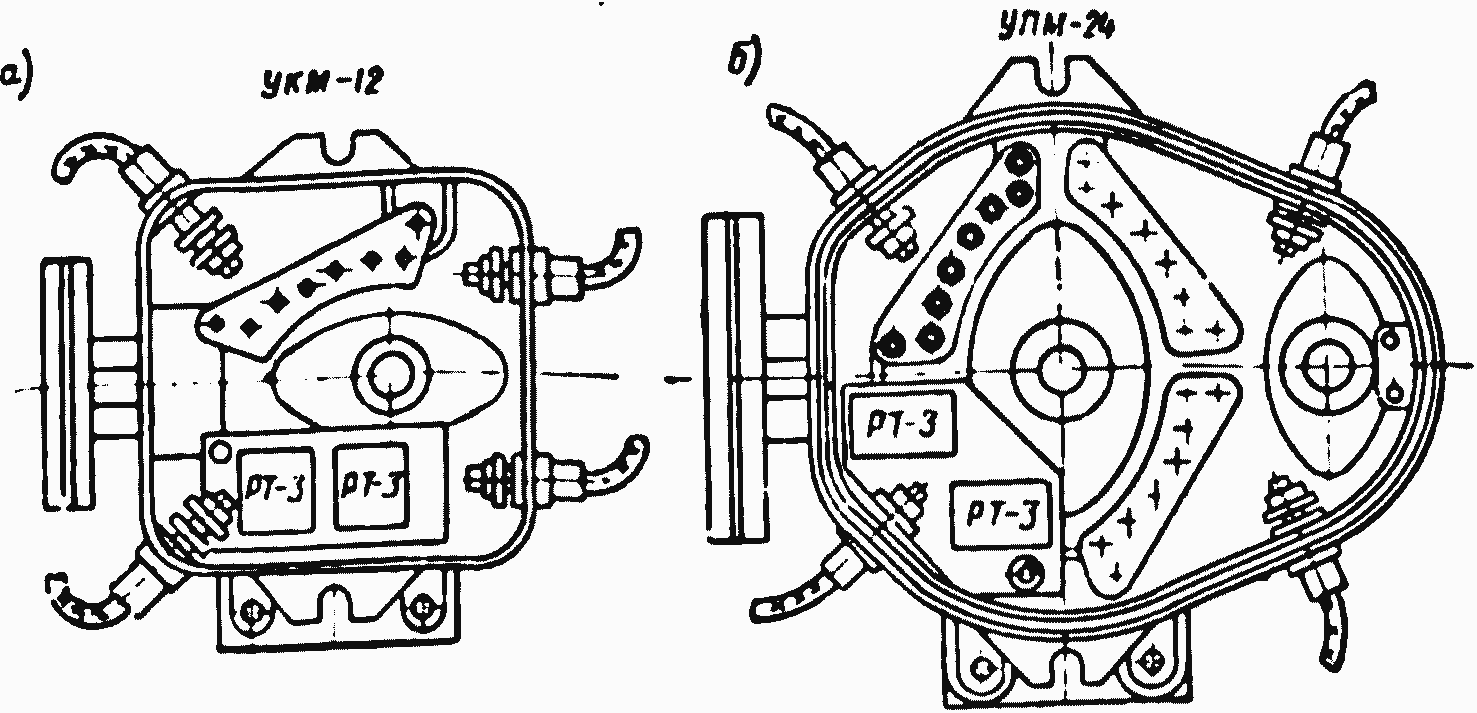

Рис. 149. Универсальные кабельные муфты

После этого снимают крышку с заливочного отверстия и отворачивают две пробки на верхней половине муфты, нагревают муфту до 60—70° С, заливают кабельной массой, устанавливают крышку и пробки на место (с уплотнением кабельной пряжей и герметизацией кабельной массой всех мест стыкования и соединения частей соединительной муфты). При электрической тяге постоянного тока броню и оболочку сращиваемых кабелей соединяют между собой, припаивая к ним гибкий медный провод 7 и 9 сечением 2,5 мм2.

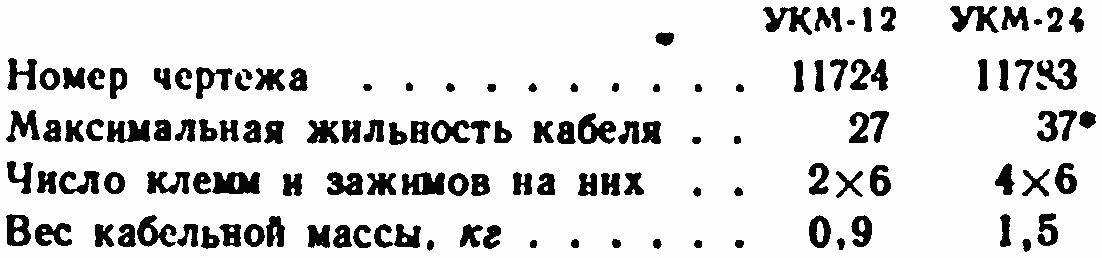

Данные о соединительных муфтах приведены в табл. 47.

Кабель в концевой УКМ-12 (рис. 149, а) и проходной УПМ-24 (рис. 149, б) универсальных муфтах разделывают по одной технологии. На кабель надевают защитную трубу 1 с фланцем (рис. 150), на расстоянии 200—250 мм от конца кабеля накладывают первый бандаж 2, верхний покров снимают, а броню ленты 3 отгибают под прямым углом, отрезая от нее лишнюю часть так, чтобы отогнутая броня выступала за пределы фланца на 50—60 мм. Ниже отогнутой брони наматывают кабельную пряжу 7 для предотвращения вытекания кабельной массы.

Таблица 47

Тип муфты | Номер чертежа | Максимальная жильность кабеля | Вес кабельной массы, кг |

С-З5-М | 7647-00 | 19 | 1 |

С-50-М | 7648-00 | 42 | 2 |

С-65-М | 7649-00 | 72 | 3,5 |

С-55-М | 26061-00 | 42 | 3,0 |

Отступив от бандажа на расстояние 40 мм, делают первый круговой надрез свинцовой оболочки и дальнейшую разделку оболочки и жил делают так, как в концевой муфте с тем исключением, что на части кабеля, которая располагается в шейке муфты (25—30 мм), внешний покров со свинцовой оболочкой не снимают. Поясную изоляцию и указанный покров закрепляют сухой суровой ниткой 4 и 5. Затем надевают муфту на разделанный конец кабеля, соединяют корпус муфты с защитной трубой, закрепляют броню кабеля между фланцами муфты и трубы, подключают жилы к зажимам клемм, укрепляют муфту на месте установки и заливают кабельной массой.

На участках с электрической тягой постоянного тока свинцовую оболочку и броню кабеля соединяют пайкой медным проводом 6 сечением 2,5 мм.

Основные данные универсальных муфт следующие:

* В каждом кабеле.

Рис. 150. Разделка кабеля в муфтах УКМ-12 и УПМ-24

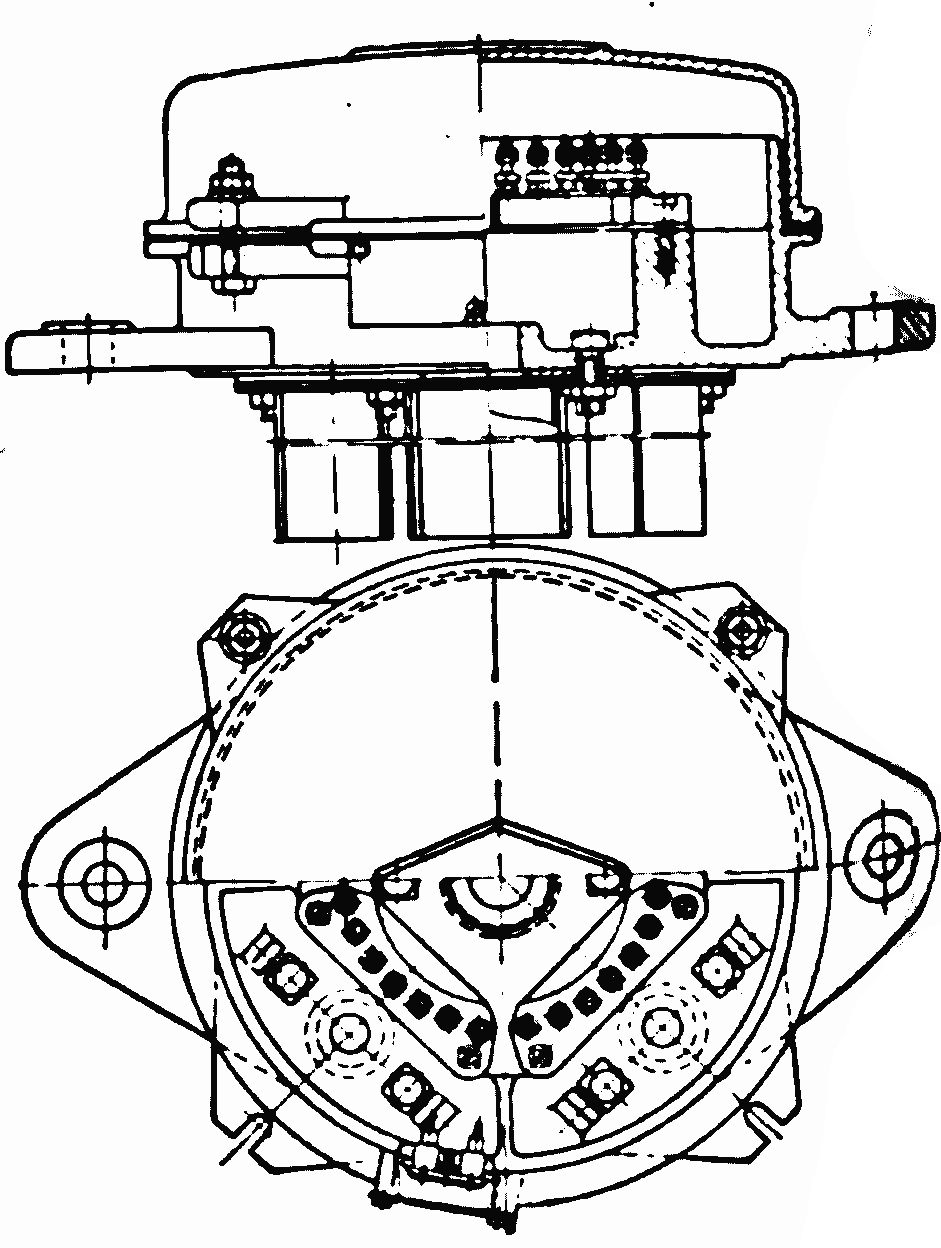

Рис. 151. Разветвительная муфта на 4 направления

Таблица 4β

Разделку кабелей в оконечной двухпроводной 7600 и проходной трехпроводной 7605 кабельных стойках выполняют так же, как в муфтах УКМ-12 и УПМ-24, с тем исключением, что закрепляющий бандаж накладывают на расстоянии 125—150 мм от конца кабеля, на расстоянии 10 мм от бандажа делают первый круговой надрез, а на расстоянии 5 мм от него — второй. Максимальная жильность кабеля, разделываемого в кабельной стойке, не более 21.

Болты тросовых перемычек соединяют с зажимами клемм прово дом ПРГ-500 сечением 1,5—2,5 мм2. Концы проводов заделывают в на конечники.

В муфтах путевых дросселей кабели разделывают так же, как и в кабельных стойках. Кабели в разветвительных муфтах (рис. 151) разделывают так же, как в муфтах УКМ-12 и УПМ-24. Места установки закрепляющих бандажей определяются расстоянием от вводного от верстия до крайнего клеммного зажима, предназначенного для подключения данного кабеля. Расстояние от бандажа до первого кругового надреза на свинцовой оболочке должно быть 15—20 мм.

Разветвительные муфты применяют на 4, 7 и 8 направлений (кроме основного); данные о муфтах приведены в табл. 48.

Путевые кабельные ящики применяются трансформаторные типов ТЯ-1 (черт. № 7324) и ТЯ-2 (черт. № 6790) и релейные типа РЯ-1 (черт. № 73196), показанные на рис. 152.

Кабель в путевых кабельных ящиках разделывают в основном так же, как в муфтах УКМ-12 и УПМ-24. При разделке кабелей в путевом ящике закрепляющий бандаж устанавливают на расстоянии 200— 250 мм от конца кабеля, на расстоянии 20—25 мм от бандажа делают первый круговой надрез свинцовой оболочки. Ячейки кабельного ящика, занятые кабелем, заливают кабельной массой до уровня верха перегородок, свободные ячейки — до 1/8 их высоты.

Путевой ящик устанавливают так, чтобы расстояние от внутренней грани головки рельса до середины крайних отверстий для крепления ящика к основанию при расположении его вдоль пути было не менее 1255 мм, перпендикулярно пути — не менее 1145 мм. При этом дно установленного на основание ящика для трансформаторов № 7324 и 6790 должно быть ниже головки рельса на 125 мм, а дно ящика № 7319 для реле ДСР — на 160 мм. Между спаренными ящиками устанавливают соединительную трубу по черт. № 7333-00.

В муфтах светофорных стаканов кабели заделывают так же, как в концевых муфтах. Закрепляющий бандаж при разделке устанавливают на расстоянии 150 мм от конца кабеля. Расстояние от бандажу до первого кругового надреза 10—15 мм.

Заделку кабелей в муфтах кабельных ящиков выполняют так же, как в концевых муфтах. Закрепляющий бандаж устанавливают на расстоянии 150 мм от конца кабеля. Расстояние от бандажа до первого кругового надреза 20—30 мм.

Рис. 152. Путевые кабельные ящики типов ТЯ и РЯ

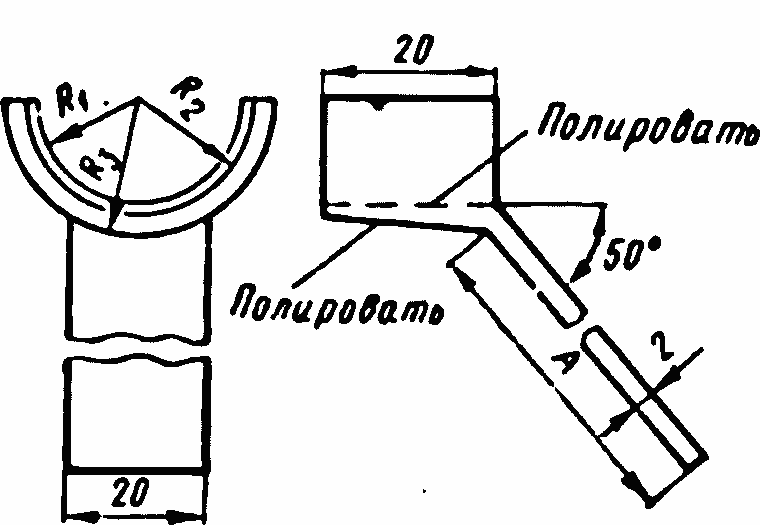

Рис. 153. Разделка кабеля с полиэтиленовой оболочкой

На постах ЭЦ при разделке кабелей СБПБГ полиэтиленовую оболочку отрезают на 10—15 мм выше брони. На оболочку наматывают 3—4 слоя липкой хлорвиниловой ленты так, чтобы они на 10—15 мм перекрывали броню и жилы.

При подключении жил к винтовым зажимам под гайки изоляцию с них снимают на расстоянии 25—30 мм, а при подключении к контактному штифту (лепестку) при помощи пайки — на расстоянии 8—10 мм, после чего на каждую жилу надевают хлорвиниловую трубочку диаметром 3,5—4 мм и длиной 15—20 мм.

Длину и место наложения проволочного бандажа при разделке кабелей с пластмассовой изоляцией жил в напольной кабельной арматуре определяют на месте монтажа в зависимости от вида оборудования. Металлическую бронь, отогнутую под прямым углом, закрепляют между корпусом прибора и фланцем защитной трубы. Оголенная пластмассовая оболочка должна выступать поверх дна прибора на 25—40 мм. Оболочку обматывают киперной или смоляной лентой в 3— 4 слоя, при этом верхний край ленты должен находиться на 10—15 мм ниже края оболочки. Вводное отверстие прибора после разделки и закрепления кабеля уплотняют джутовым покровом. Муфту или ячейку путевого ящика заливают кабельной массой, разогретой до температуры 90—110° С, чтобы масса была на 2—3 мм выше края изоляционной ленты.

Соединение кабелей производят в наземных кабельных и подземных соединительных муфтах.

Преимуществом наземного соединения кабелей является возможность визуального контроля мест соединений и измерения сопротивлений изоляции кабеля по частям, а его недостатком — загромождение территории станций большим количеством муфт, которые затрудняют работу снегоочистительных механизмов.

При наземном способе кабели с числом жил до 24 соединяют в универсальных проходных муфтах типа УПМ-24; с числом жил 27 и более— в разветвительных муфтах.

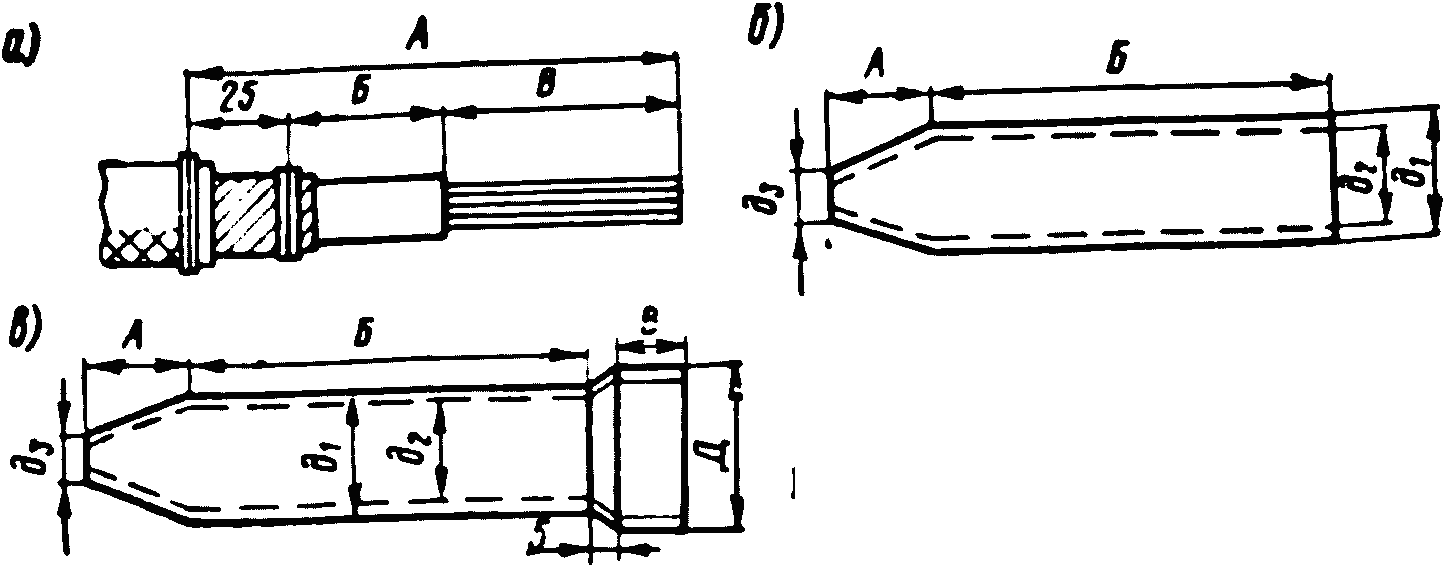

Кабели с полиэтиленовой оболочкой разделывают и монтируют в соединительных муфтах следующим образом (рис. 153, а). От конца кабеля на расстоянии А (табл. 49) на джутовую оплетку накладывают бандаж из 2—3 оборотов спаечной проволоки; наружный покров удаляют. На расстоянии 25 мм от бандажа на брони накладывают второй проволочный бандаж. Броню разматывают и ровно обрезают.

На расстоянии Б от второго бандажа делают кольцевой надрез полиэтилене вой оболочки, а от него до конца кабеля — продольный надрез. Над резанный участок оболочки удаляют. На оболочки сращиваемых кабелей надевают полиэтиленовые полумуфты конусами к броне.

Размеры муфт указаны в табл. 50.

Непосредственно перед соединением поверхности оболочек кабелей на длине 40—45 мм концы полумуфт на длине 30—35 мм, а также место их стыка тщательно зачищают ножом и обезжиривают бензином. Оболочку кабеля на длине 25—30 мм с переходом на конусную часть полумуфт на 20 мм и место их стыка на длине 40 мм обматывают 4— 5 слоями полиэтиленовой ленты (толщиной 0,2 мм и шириной 20 мм) с легким натяжением и 30-процентным перекрытием. Поверх полиэтиленовой ленты плотно наматывают три слоя стеклоленты с 50-процентным перекрытием, чтобы она перекрывала полиэтиленовую ленту с каждой стороны на 20—25 мм. Конец ленты закрепляют проволочным бандажом или ниткой от стеклоленты.

Участки, обмотанные полиэтиленовой лентой, равномерно нагревают через стеклоленту газовой горелкой или паяльной лампой в течение 2 мин, затем делают перерыв 0,5 мин и снова нагревают в течение 0,5 мин, повторяя после первого 2-мин нагрева циклы остывания и нагрева по 0,5 мин несколько раз. Общее время нагрева и остывания для кабелей до 5 жил должно быть 2+5 (0,5+0,5) = 7 мин, для кабелей до 16 жил 2+6 (0,5+0,5) = 8 мин, для кабелей до 48 жил 2+8 (0,5+0,5) = 10 мин. При температуре окружающего воздуха 20° С сросток охлаждают 12—15 мин до температуры 45—50° С.

С отвердевшей, но не остывшей муфты снимают стеклоленту и проверяют качество сварки. Места сварки не должны иметь раковин, отслоений, воздушных пузырей, трещин и пережогов. При обнаружении дефектов на место сварки наматывают новую полиэтиленовую ленту, длина намотки которой определяется размерами дефектного участка, а поверх нее новую стеклоленту и повторяют сварку.

Для сращивания оболочки допускается применять полиэтиленовые муфты, состоящие из трубки и двух конусов.

По окончании сварки соединительной муфты на нее и оголенные участки оболочки кабеля наматывают с 50-процентным перекрытием два слоя смоляной или прорезиненной изоляционной ленты. Дальнейшая работа по монтажу кабеля в чугунной соединительной муфте осуществляется так же, как и при монтаже кабеля марки СОБ.

Соединительную муфту заливают в три приема равными частями кабельной массы МКС-6, МК-45 или МБ-70, разогретой до температуры 80—90° С. После каждой заливки кабельная масса должна остывать до температуры 35—40° С.

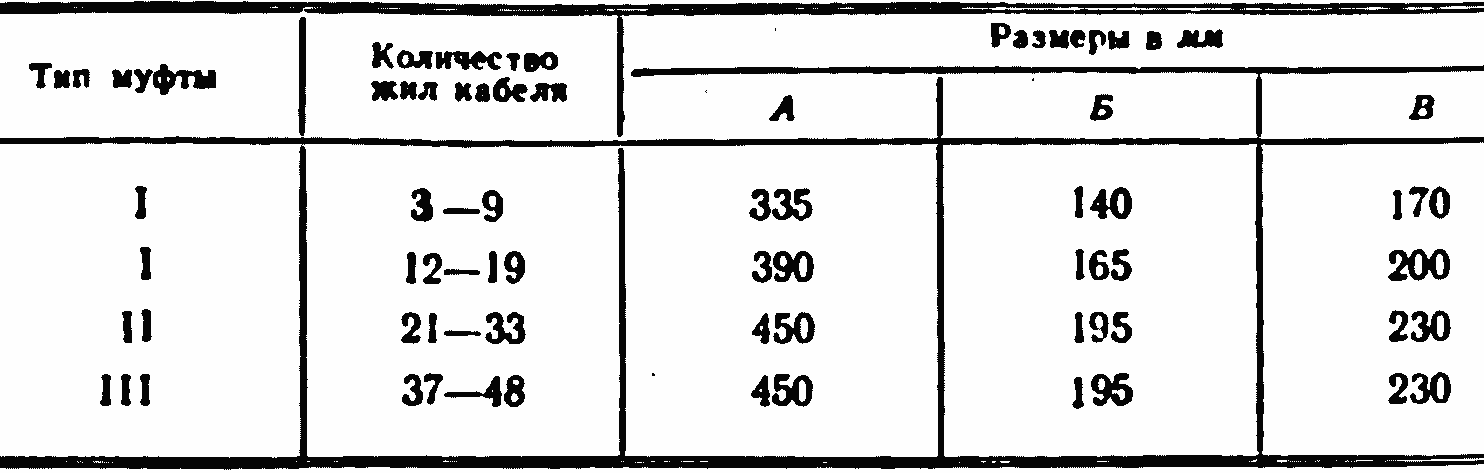

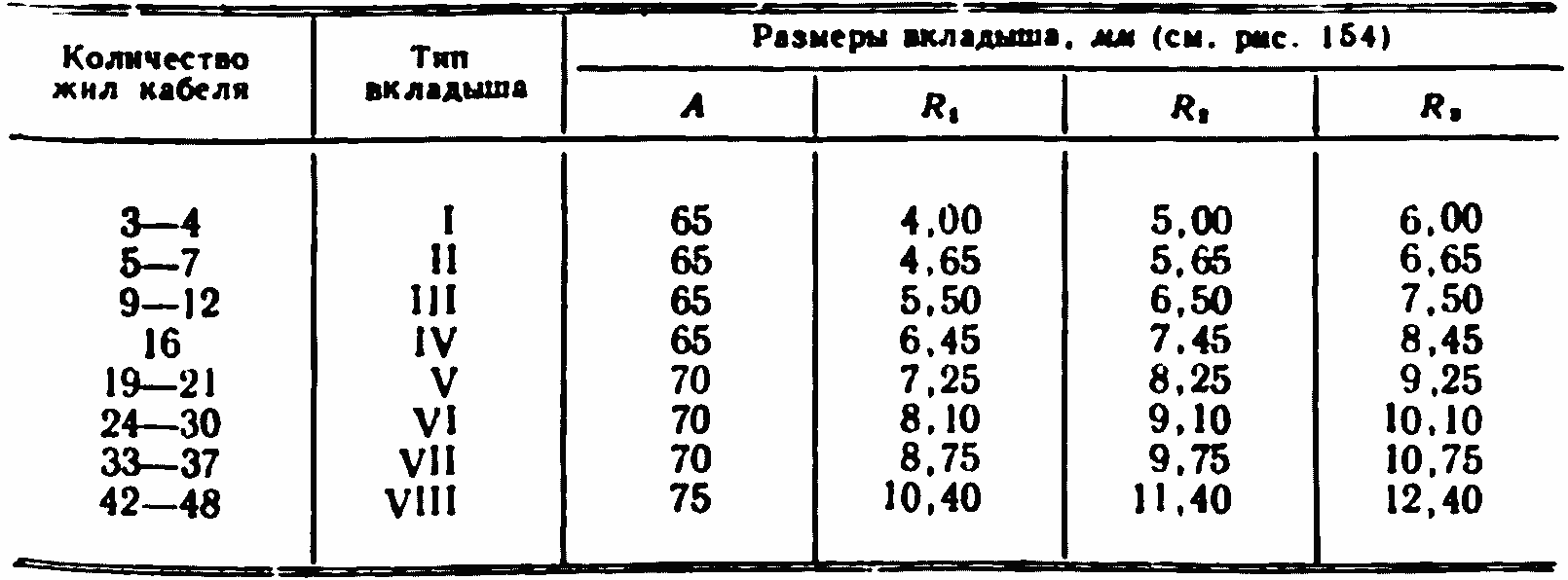

Таблица 50

Таблица 51

После остывания последней заливки муфту закрывают, обливают расплавленным битумом, укладывают в траншею, засыпают песком или землей без камней и защищают кирпичом или бетонной плитой.

Поливинилхлоридную ленту применяют марки ПХЛ-0,3 или ПХЛ-0,4. Стеклоленту применяют марки ЛЭС-0,2 х 20 по ГОСТ 5937—68.

Кабели с поливинилхлоридной оболочкой типа СБВБ разделывают так же, как и кабели СБПБ (см. рис. 153, а), с тем отличием, что применяют другие разметочные размеры (табл. 51). При разделке на один из концов кабелей заранее надевают поливинилхлоридную трубку.

Свариваемые поверхности перед вводом вкладышей тщательно зачищают, а размеры самих вкладышей подбирают так (табл. 52), чтобы при плотном наложении на оболочку зазор между ними и оболочкой не превышал 0,5—1,0 мм.

На участки трубы, под которыми находятся вкладыши, накладывают с натяжением бандажи из 12—13 оборотов резиновой ленты шириной 20—25 мм, толщиной 1—2 мм и длиной 500 мм и закрепляют проволочным бандажом. Для резинового бандажа используют медицинский жгут, эластичные резиновые трубки и т. п.

Рис. 154. Медный вкладыш

Умеренным пламенем газовой горелки или паяльной лампы нагревают поочередно хвостовые части вкладышей, непрерывный нагрев каждого вкладыша должен быть не более 2—3. Окончание сварки определяется тем, что вкладыши полностью и одновременно выходят (выдавливаются) из-под поливинилхлоридной трубки. Резиновый жгут и предохранительную ленту удаляют через 2—3 мин после выпадания вкладышей, когда место сварки затвердеет.

Для кабелей от 3 до 7 жил поливинилхлоридные трубки применяют с внутренним диаметром 18 мм, толщиной 2 мм и длиной 190 мм; для кабелей от 9 до 21 жилы соответственно 22,3 и 270 мм; для кабелей от 24 до 33 жил — 26,3 и 270 мм; для кабелей от 33 до 48 жил — 30, 3 и 340 мм.

Правила пользования газовой паяльной лампой. Газовая паяльная лампа, работающая на пропане, состоит из трех основных частей: горелки, баллона для сжиженного газа и гибкого резинового шланга в металлической оплетке. Горелка газовой паяльной лампы состоит из собственно горелки и подводящей газ трубки с вентилем; длина шланга примерно 2 м.

Перед началом работы горелку присоединяют к баллону с газом, для чего у баллона отвертывают колпачок и снимают его вместе с резиновой прокладкой. Перед присоединением шланга оба вентиля должны быть закрыты. Присоединение шланга или его отсоединение производят вращением баллона за дно, при этом сам баллон необходимо держать клапанной втулкой вверх. Баллон нельзя держать на уровне лица, так как из баллона иногда выходит небольшое количество газа.

Для того чтобы зажечь лампу, необходимо вентиль у баллона открыть на 1—1,5 оборота, приоткрыть немного кран у горелки и поднести зажженную спичку к катализатору горелки. После того, как лампа загорится, регулируют силу пламени верхним вентилем.

При гашении лампы после окончания работы необходимо сначала перекрыть вентиль у баллона. Верхний вентиль у горелки закрывают только после того, как погаснет лампа. Такой порядок перекрытия необходим, чтобы в шланге не оставался газ. Шланг от баллона отсоединяют и баллон закрывают колпачком с резиновой прокладкой.

Таблица 52

Газовая горелка может не работать вследствие засорения отверстия форсунки, чистить которую нужно примусной иглой с проволочкой соответствующего диаметра. Если при работе ощущается запах газа, то с такой горелкой работать нельзя до устранения неисправности. Места утечки газа обнаруживаются по выделению пузырьков при опускании в воду того или иного узла горелки.