ГЛАВА 4

УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

1. Щитовая установка питания

Щитовая установка применяется для ввода на пост централизации энергии от внешних источников переменного тока, а также преобразования ее в переменный и постоянный ток различных напряжений, необходимых для питания устройств централизации и подзаряда резервных аккумуляторных батарей. В зависимости от системы питания устройств централизации щитовая установка комплектуется из панелей различных назначений.

Вводная панель (рис. 53) предназначена для ввода, коммутации, контроля и измерения переменного тока напряжением 380/220 В мощностью до 50 кВА и обеспечивает следующее:

подключение двух фидеров от внешних источников электроснабжения и питание от резервной электростанции — автоматизированной дизель-генераторной установки типа ДГА-М; распределение переменного тока по нагрузкам: панель питания щитовой установки, трансформатор ТС, устройства связи, мастерские, освещение, маневровые посты и др.;

автоматическое переключение нагрузки с одного фидера на другой при выключении напряжения в работающем фидере или одной из его фаз; автоматическое переключение нагрузки на питание от резервной станции (ДГА) при отсутствии напряжения в основных фидерах; ручное переключение нагрузки с одного фидера на другой, а также отключение обоих фидеров при ремонте;

возможность снятия напряжения с контактов для их регулировки и ремонта при помощи пакетных выключателей и изъятия соответствующих предохранителей;

оптическую сигнализацию работающего фидера и оптическую и акустическую сигнализацию выключения напряжения в обоих фидерах; измерение величин напряжений и токов в фазах обоих фидеров; оптическую и акустическую сигнализацию перегорания предохранителей, установленных на всех панелях.

Автоматическое переключение фидеров осуществляется при помощи реле контроля фаз КФР1—КФР4 и их повторителей ПКФР1— ПКФР4, находящихся под током при наличии напряжения в фидерах. Если в работающем фидере или в одной из его фаз пропадает напряжение, то обесточиваются соответствующее реле КФР и его повторитель ПКФР, размыкающий обмотку контактора КТ, который выключает свой фидер и одновременно замыкает цепь питания контактора другого фидера. Так, например, при выключении напряжения в фаза 3ф работающего фидера 1 обесточивается реле КФР2 и выключает реле ПКФР1 и ПКФР2. Контактом реле ПКФР1 выключается обмотка контактора КТ1, который отключает фидер 1 от нагрузки.

Блок сигнализации имеет еще две белые лампочки, включающиеся через фронтовые (нормально открытые) блок-контакты контакторов. Горение белой лампочки показывает фидер, от которого питаются устройства; эта же сигнализация подается на пульт. Кнопки КН1 и КН2 в блоке сигнализации предназначены для переключения нагрузки с одного фидера на другой вручную. Нажатием кнопки обесточивается реле ПКФР, которое обрывает цепь питания обмотки контактора.

Нагрузки подключаются через предохранители: П1—П6 типа ПР-2 на 500 В 80 а; П7—П9 типа ПР-2 на 220 В 20 α; П10 типа ПР-2 на 220 В 15 а и ПС1—ПС6 типа 20874 на 500 В 2 а.

От трансформатора ТС питаются светофоры, маршрутные указатели, рельсовые цепи переменного тока 50 Гц, контрольные реле стрелок и лампы табло. Трансформатор ТС на вторичной стороне включается всегда звездой, на первичной стороне при напряжении питающих фидеров 380 В — звездой, а при 220 В — треугольником.

Отключение любого из фидеров при ремонте осуществляется пакетными выключателями ПВ1 и ПВ2 типа ПВ3-100 на 220 В и 100 а. Отключением при этом предохранителем ПС1—ПС3 или ПС4—ПС6 достигается снятие напряжения с контактора и реле КФР для их осмотра и ремонта.

При наличии нормального напряжения в фидере резервного агрегата (резервной электростанции) в блоке сигнализации горит зеленая лампочка Л3. Включение фидера резервной электростанции осуществляется автоматически при пропадании в обоих фидерах и обесточенном состоянии контакторов КТ1 и КТ2.

Для измерения напряжений и токов в любой фазе основных фидеров 1 и 2 на панели установлены вольтметр V типа Э-378 на 0—450 В и два амперметра А1 и А2 типа Э-378 на 0—75/5а и по три трансформатора тока Т1—ТЗ и Т4—Т6 для включения амперметров и счетчиков потребляемой энергии. Вольтметр включается через пакетный контактор ΚΦ-445544/ΠIV ВС на 6 положений, амперметры — через пакетные контакторы ΚΦ-8788/ΠIV ВС 220 В 100 а.

Панель выпрямителей 24 в (рис. 54) предназначена для питания реле и щитка аварийного освещения поста централизации, а также импульсного подзаряда двух аккумуляторных батарей напряжением 12—14 в, максимальным током 54 а. На панели установлены три однофазны двухполупериодных выпрямителя: два рабочих В1 и В2 и один резервный В3.

Регулировка блока напряжения на автоматическую работу в режиме импульсного подзаряда производится следующим образом. Движок реостата R2 устанавливают на наибольшее сопротивление, а движок реостата R4 — на наименьшее. На реле КНР подается максимально установленное напряжение для данной группы батареи, т. е. 2,3x6=13,8 в, и уменьшается величина сопротивления резистора R2 до притяжения якоря реле КНР. Затем на реле КНР подается минимальное напряжение батареи, т. е. 2,1х6=12,6 в. После этого снимается шунт с резистора R4 и увеличивается величина его сопротивления до отпадания якоря реле КНР. Далее при максимально установленном напряжении выпрямителя 13,8 в реостатом R8 регулируют ток выпрямителя так, чтобы он был меньше тока нагрузки примерно на 10%, а при минимальном напряжении выпрямителя реостатом R6 регулируют ток выпрямителя так, чтобы он был больше тока нагрузки примерно на 10%. Отрегулированные сопротивления реостатов R6 и R8 должны обеспечивать наиболее редкую подачу импульсов подзаряда. В некоторых случаях для этого может оказаться необходимым снять шунт с резистора R7.

При наличии повышенной величины пульсации напряжений в цепях постоянного тока до 1,2—1,5 в, вызывающей порчу электролитических конденсаторов, нагрузку подключают непосредственно к зажимам батарей, прокладывая дополнительные провода и устанавливая сглаживающие дроссели на выходе питания 24 в.

Панель выпрямителей 220 В (рис. 55) предназначена для питания рабочих цепей стрелочных электроприводов, преобразователя для контрольных цепей стрелки при выключении переменного тока и импульсного подзаряда двух аккумуляторных батарей напряжением 120 В. На панели установлены три однофазных выпрямителя: два рабочих (В1 и В2) и один резервный (В3). Каждый выпрямитель рассчитан* на номинальное напряжение 120 В и наибольший ток 3 а. Для заряда батареи током большой силы к выпрямителю В1 или В2 параллельно подключают резервный выпрямитель В3 и получают ток заряда до 6 а.

Блоки автоматической регулировки напряжения БН1, БН2 и БН3 панели выпрямителей 220 В работают и регулируются аналогично таким же блокам панели выпрямителей 24 в. За максимально установленное напряжение принимается величина 2,2x55 =121 в, а за минимальное — 2,1x55=115,5 в.

Выпрямители обеспечивают автоматическую работу при токах нагрузки от 1,5 до 3 а. Когда ток нагрузки меньше 1,5 а, перемычки на дросселях отключают от клемм Ср1 и Cp2 и подключают к клеммам Κ1 и K2 (на рис. 55 не показаны). В этом случае выпрямители будут обеспечивать автоматическую работу при токах нагрузки от 0,5 до 1,5 а.

На ряде дорог снижают зарядный ток до 0,2—0,3 а, заменяя резисторы R2 — 1800 Ом на 4000 Ом, R3 — 4000 Ом на 1000 Ом и R9 — 1000 Ом на 15000 — 25 000 Ом. При этом зарядный ток можно регулировать резистором R6 в пределах 1,0—2,5 а.

При установке двух преобразователей предохранители ПС12 и ПС13 устанавливают на 10 а. Для питания стабилитронных реле на стативе устанавливают отдельный предохранитель.

Панель выпрямителей 220 В при безбатарейном питании (рис. 56) имеет три селеновых выпрямителя B1, В2 и В3 на напряжение 220 В и ток 24 а, включенных по трехфазной схеме выпрямления.

На первичную обмотку силовых трансформаторов подается напряжение 220 или 380 В. Вторичная обмотка трансформаторов имеет выводы с 85, 88, 91, 94 и 97-го витков.

Рабочий вывод с 91-го витка подключается к клемме трансформатора.

При напряжении в сети 220 а напряжение выпрямленного тока при холостом ходе не должно быть выше 240 В, а при нагрузке в 24 а — не ниже 210 В.

Пакетные переключатели ПП1—ПП4 применяются типа ПП3- 25/Н2, а ПП2- 25—ПП6 типа ПП2-25/Н2, все на 220 В и 25 а. Релейная панель получает переменный ток от вторичной обмотки трансформатора ТС-20/0,5. Обмотки этого трансформатора соединены звездой и дают трехфазный ток напряжением 220/127 в.

Светофоры и маршрутные указатели питаются от автотрансформатора Т2 с максимально допустимым током 20 а. Для осуществления различных режимов питания ламп светофоров на панели установлены реле ДНР, 1СНР и 2СНР типа АРП-24. Чтобы уменьшить нагрузку на контакты этих реле, цепи питания светофоров разделяются на две части: одна часть сигналов получает питание по проводу ПХС, другая — по проводу ПХС1.

Схема, изображенная на рис. 57, соответствует ночному режиму питания светофоров, когда реле ДНР, 1СНР и 2СНР без тока, а проводники ПХС и ПХС1 подключены к выводу 160 В трансформатора Т2.

Рис. 58. Схема пакетных коммутаторов

Контрольные лампочки пульта и табло питаются от напряжения через понижающий трансформатор T1 c максимальным током вторичной обмотки 50 а. Чтобы уменьшить яркость горения контрольных точек в ночное время, предусматривается снижение напряжения до 19,5 в путем переключения секций первичной обмотки трансформатора контактами реле СНТР, которое работает при нажатии кнопки СНТК.

В зависимости от характера индикации лампочек применяются следующие виды питания:

С — питание лампочек постоянным и переменным током. Переключение питания на резервный режим от контрольной батареи осуществляется контактами реле 1ТАР типа АРП-220;

СХ — питание лампочек только переменным током непосредственно от трансформатора Т1;

НКСХ, НКСХ1, ЧКСХ, ЧКСХ1, КСХ и KCX1 — подсветка стрелочных участков на табло для определения положения стрелок, подключаемая контактами реле НКСР, ЧКСР и КСР типа АРП-24 (реле нормально обесточены и при необходимости подсветки включаются нажатием кнопок НКСК и ЧКСК).

Чтобы обеспечить работу реле при общем выключении переменного тока, эти реле получают питание от отдельной обмотки трансформатора Т3;

МС — обратный провод для всех видов питания табло, присоединяемый непосредственно к вторичной обмотке трансформатора Т1. При выключении переменного тока контактом реле 1ТАР к проводу подключается полюс СМБ;

СМ и СХМ — импульсное питание лампочек с резервированием и без резервирования питания от батареи; в качестве импульсного датчика ДИ применяется маятниковый трансмиттер типа МТ-1 с повторителем ПДИР — реле типа ТР-3Б;

КМС и КМС1 — питание желтых и зеленых лампочек положения стрелок. Эти лампочки включаются при подсветке контактами реле ПКР типа АРП-24, питаемого от трансформатора Т3.

Кроме того, предусматриваются следующие виды питания:

СХКС, МСХКС — питание реле СНТР, НКСР, ЧКСР, КСР и ПКР от трансформатора Т3;

СПБ-ТА — питание реле наборной группы МРЦ, выключаемое при аварийном режиме контактом реле 2ТАР;

ПХ220, ПХ127 и общий обратный 0X220 — питание различных нагрузок (релейные шкафы, маневровые колонки и т. п.).

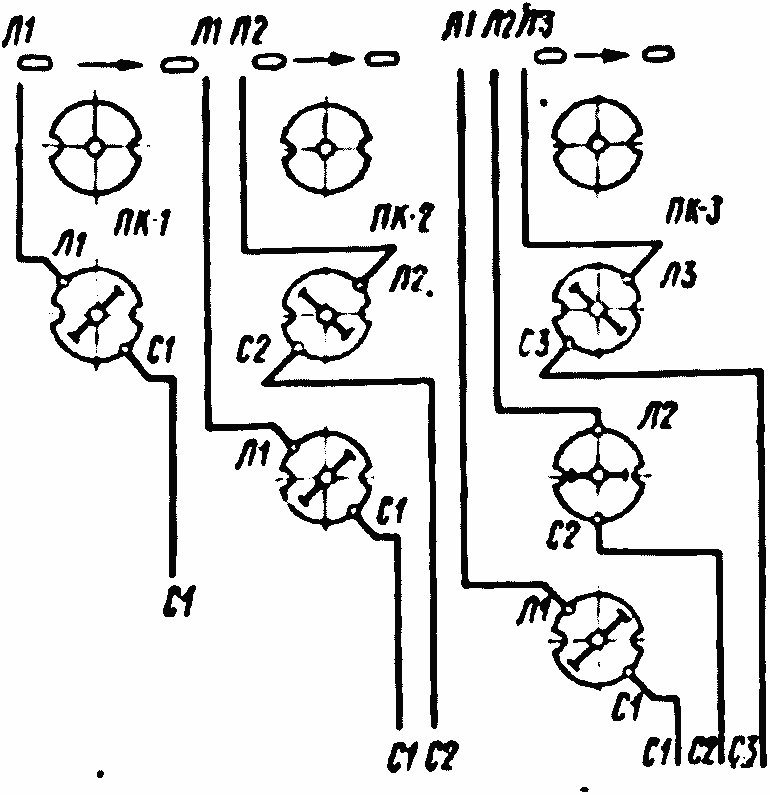

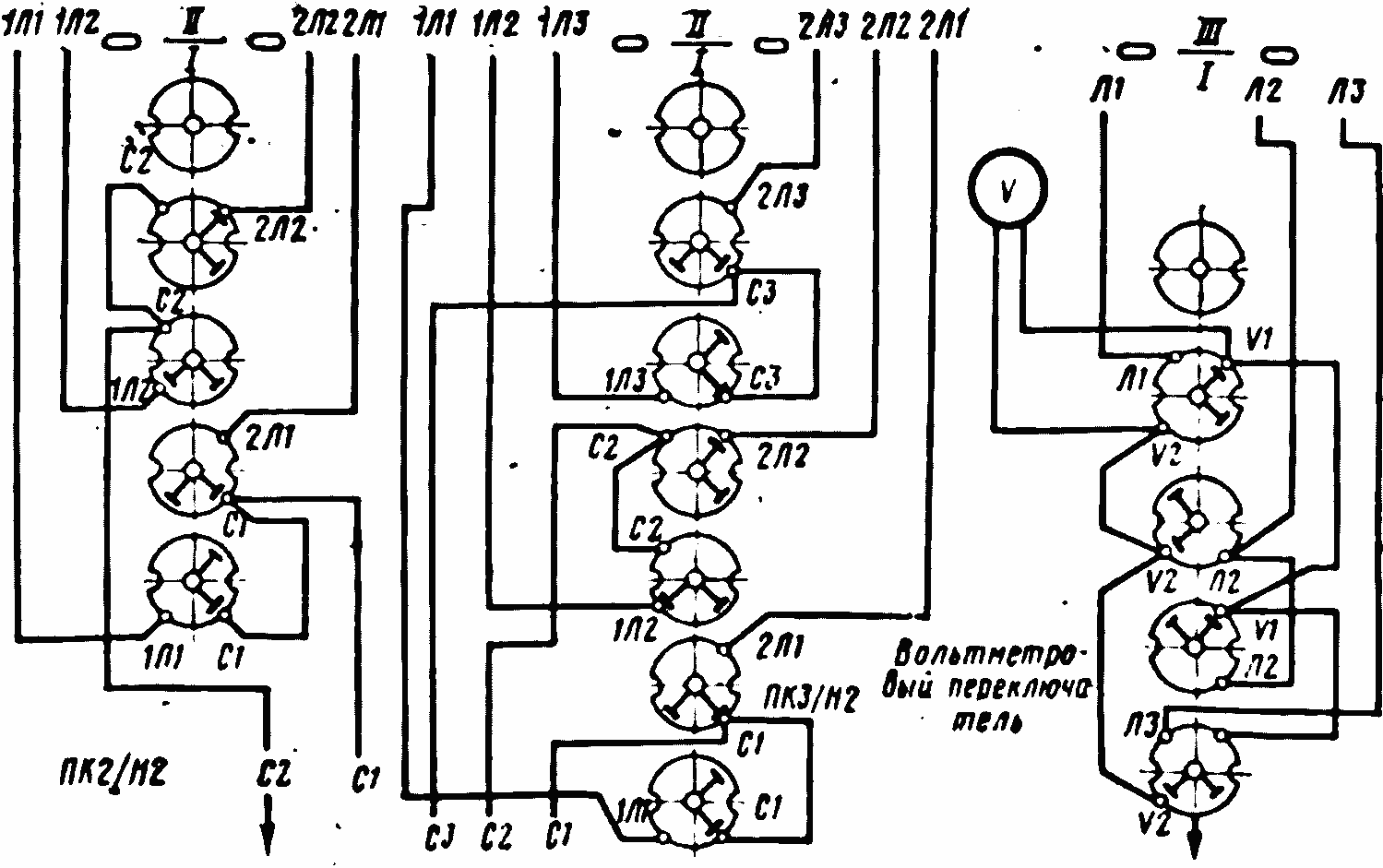

В щитовой установке используются пакетные выключатели и переключатели: однополюсные ПК-1, двухполюсные ПК-2, трехполюсные ПК-3 (рис. 58), двухполюсные на два направления ПК2/Н2 и трехполюсные на два направления ПК3/Н2 (рис. 59), состоящие из отдельных переключающих дисков, собранных на общей основе. Каждый диск образует один полюс (цепь) выключателя.

В процессе эксплуатации имеют место случаи отказов в работе пакетников в основном по причине подгорания или выгорания контакта внутри пакетника. Для предупреждения случаев отказа в работе и повышения надежности действия пакетников необходимо перед вводом в действие щитовой установки, а в процессе эксплуатации 1 раз в 5 лет каждый пакетник разобрать, очистить от пыли, грязи и старой смазки, затем металлические детали смазать тонким слоем технического вазелина или смазкой ЦИАТИМ-201, проверить степень контактного нажатия, которое должно быть не менее 900 Г, а также четкость и скорость переключения подвижных контактов; скорость переключения должна быть мгновенной независимо от скорости вращения рукоятки.

Надежность замыкания контактов проверяется путем измерения падения напряжения на каждом контакте или измерения его сопротивления постоянному току. На всех контактах падение напряжения должно быть не более 0,5 в при токе 10 а.

В действующей установке надежность замыкания контактов внутри пакетника определяется измерением падения напряжения на каждом контакте при существующей нагрузке. Разница в падении напряжения на контактах одного и того же пакетника при равных токовых нагрузках не должна быть более чем в 1,5 раза; при большей величине пакетник необходимо отремонтировать или заменить, так как в контакте вероятно имеется подгар за счет ослабления контактного давления или образовалась оксиодная пленка.

Рис. 59. Схема коммутации пакетных переключателей на два направления

Нагрев неподвижных контактов не должен быть более 50° С. Для контроля за нагревом контактов внутри пакетников необходимо на выводы неподвижных контактов нанести тонкий слой низкотемпературной (50°) термокраски.

Один раз в пять лет все пакетники независимо от их состояния должны сниматься и заменяться новыми или отремонтированными. Проверку и замену действующих пакетников осуществляет старший электромеханик совместно с электромехаником.

Вся остальная аппаратура щитовой установки питания электрической централизации должна ежедневно осматриваться электромехаником совместно с электромонтером. При этом особое внимание обращается на состояние контакторов, реле, предохранителей, режимных устройств и др. Необходимо также проверять степень нагрева перечисленных приборов и трансформаторов. Нагрев контакторов, реле, трансформаторов не должен превышать 50—60 С; все предохранители должны быть холодными. В случае заметного превышения этой температуры и незначительного нагревания предохранителей необходимо выяснить и устранить причины перегрева.

Данная проверка должна производиться с особой аккуратностью и вниманием, чтобы не коснуться токоведущих частей. Касаться корпусов указанных приборов и других устройств нужно одной рукой, вторая рука должна быть опущена. Под ногами нужно иметь резиновый коврик или надевать калоши. Обнаруженные при осмотре неисправности немедленно устраняются.

Один раз в месяц должна производиться более тщательная проверка всех элементов аппаратуры и приборов электропитания. Проверяющие надевают калоши и резиновые перчатки и при помощи соответствующих по размеру отверток и торцовых ключей проверяют и закрепляют все винты и гайки. Закрепляя винты и гайки, необходимо другой рукой придерживать подходящие провода, чтобы избежать их смещения от нормального расположения и излома. Определяется надежность установки и закрепления всех предохранителей, а также их состояние. Штепсельные и трубчатые предохранители должны плотно без качки сидеть в гнездах. Все предохранители должны быть установлены на номинальный ток, указанный на схеме, и на каждом предохранителе стоит цифра, указывающая его номинальный ток.

Со всех приборов, клемм и предохранителей легкой, без металлической окантовки, волосяной кистью удаляют пыль, а платы, реле, пакетные коммутаторы, выпрямительные элементы и другие устройства протирают мягкой, чистой и сухой тряпкой.

В свободное от поездов время производят трех-четырех кратное переключение контакторов с основного режима питания на резервный и обратно для проверки надежности и четкости их работы.