Надежная и бесперебойная работа централизованных стрелок обеспечивается содержанием в постоянной исправности стрелочных переводов и устройств СЦБ на них. Стрелочные переводы должны удовлетворять требованиям ПТЭ и техническим нормам содержания по шаблону, уровню и в плане. Брусья стрелочного перевода должны быть плотно подбиты, а водоотводы обеспечивать отвод воды от стрелки, электропривода и шпального ящика, где размещаются рабочие и контрольные тяги. Особенно необходимо обращать внимание на отсутствие провисания и пружинности остряков. Пружинность остряков может быть вызвана чрезмерной затяжкой болтов на стыке корневого крепления (особенно тогда, когда износились в нем втулки), отсутствием зазора в корне остряков, наличием неправильно установленных или изогнутых башмаков, искривлением остряков. Стрелочные башмаки, по которым перемещаются остряки, всегда должны быть чистыми. В летнее время, а также в теплые осенние или весенние дни стрелочные башмаки нужно смазывать только мазутом. В зимнее время башмаки смазывать не требуется, а при оттепели смазывают мазутом, разведенным керосином; слой смазки не более 0,5—1,0 мм.

В корне остряков также необходимо смазывать мазутом корневой лафет, а между накладками и рамой в торце набивать паклю, чтобы в корневой лафет не попадал песок, а в зимнее время снег.

Наличие отступлений в эксплуатационном содержании стрелочных переводов электромеханик записывает в журнал осмотра (формы ДУ-46) и требует от бригадира пути и дорожного мастера их устранения.

Наружный осмотр централизованных стрелок производится в сроки, установленные графиком технологического процесса содержания устройств. Перед началом этой работы электромеханик и электромонтер через дежурного по станции, а также по Журналу осмотра должны ознакомиться с общим состоянием устройств электрической централизации, в соответствии с характером предстоящей работы подготовить инструмент, материал и о выходе на проверку стрелок поставить в известность дежурного по станции, сообщив ему маршрут осмотра устройств.

Наружная проверка централизованной стрелки производится в последовательном порядке, начиная с устройств, расположенных у острия остряков стрелки. Перед началом проверки в целях личной безопасности проверяющий убеждается в отсутствии подвижных единиц движущихся на данную стрелку, и в продолжении всего процесса проверки стрелки не упускает из виду подход к ней поезда.

Сумку или ящик с инструментом нужно ставить около электропривода и по записям в записной книжке восстановить все недочеты по данной стрелке, отмеченные во время предыдущей проверки.

В первую очередь проверяется плотность прилегания прижатого остряка к рамному рельсу. Для этого, вложив с торца остряка конец большой отвертки или малого ломика между остряком и рамным рельсом, нужно сильно отжимать остряк от рамного рельса. При этом отжим не должен превышать 3 мм, а после изъятия отвертки остряк должен плотно снова прижаться к рамному рельсу. Одновременно проверяют отсутствие выкрашивания на острие остряка, создающего опасность набегания гребня колеса. Далее проверяется плотность крепления фундаментных угольников к рамным рельсам путем осмотра и простукивания молотком всех крепящих болтов, также простукиваются болты, крепящие сережки и все гайки.

Одновременно проверяется отсутствие отбоя рамного рельса, угона остряков и наката на поверхности рамного рельса. Особое внимание обращается на наличие гаек и проволочных закруток на болтах, соединяющих рабочую и контрольные тяги; исправность всех валиков в шарнирных соединениях и наличие в них шплинтов. Рабочие и контрольные тяги протирают тряпкой и проверяют их исправность, обращая особое внимание на те места, которые благоприятствуют созданию трещин, т. е. на места изгиба тяг и поперечные вмятины. Кроме того, нужно тщательно следить за тем, чтобы не было следов ударов по тягам и тяги не терлись о брусья, а в шпальном ящике не было препятствий для движения тяг. Между остриями к корням остряков стрелки просматривают все башмаки и обеспечивают скольжение остряка на всех башмаках и наличие смазки на них, а также исправность упорных болтов.

У корней остряков проверяют зазор между торцами остряка и рельсом, а также отсутствие боковых и вертикальных уступов, образующихся в торцах при смещенном остряке или рельсе. Наличие таких уступов вызывает при прохождении поезда сильные динамические удары в корне остряка, передающиеся на остряк и шибер электропривода. Это приводит к быстрой выработке осей, болтов, валиков, а также к износу запорного зуба в шибере электропривода. При проходе поезда по стрелке необходимо наблюдать за поведением остряков и рамных рельсов, чтобы выявить возможные недостатки на стрелке, особенно просадку брусьев.

Как правило, недостатки и отступления, обнаруженные во время проверки, устраняют на месте, а при отсутствии необходимого инструмента или материала — после проверки всех стрелок, но обязательно в тот же день. Если же замечены такие недостатки, которые электромеханик не может устранить или которые требуют для этого слишком большой затраты времени, то он по окончании проверки стрелок сообщает о них старшему электромеханику или бригадиру- электромеханику и в дальнейшем действует по указанию последних.

По окончании проверки каждой стрелки в записной книжке электромеханика отмечаются замеченные недостатки, которые он не мог устранить, а также недостатки в устройствах пути и зачеркиваются предыдущие записи о недостатках, если последние устранены. Каждая запись или вычеркивание записи помечается датой. После этого можно проверять следующую стрелку.

Недостатки в содержании централизованных стрелок, относящиеся к службе пути, записываются в Журнале осмотра и об этом ставится в известность дорожный мастер или бригадир пути.

Один раз в семь дней, а на участках скоростного движения один раз в пять дней электромехаником проверяется состояние гарнитур, тяг, валиков, типовых болтов, сережек и крепление электропривода. Данная работа в один из дней совмещается с наружной проверкой централизованных стрелок. Одновременно с этим в соответствии с записью, сделанной электромехаником в Журнале осмотра совместно с дежурным по станции, проверяется плотность прижатия остряка стрелок к рамному рельсу, путем закладки между рамным рельсом и острием остряка против центра сережки, крепящей первую соединительную тягу, металлического щупа толщиной 2 мм и 4 мм. При закладке щупа толщиной 2 мм стрелка должна нормально запираться, при этом шибер не должен заклиниваться. При закладке щупа 4 мм стрелка не должна запираться и давать электрический контроль окончания перевода. Если стрелка при вставлении щупа 4 мм запрется, необходимо проверить шаблоном ширину колеи у острия остряков. При обнаружении уширения, работники пути перешивают стрелку.

Необходимо контролировать состояние прокладок между сережкой и остряком; металлическая прокладка должна быть толщиной не более 3 мм, а изолирующая не более 4 мм. Посте проверки всех стрелок на плотность прилегания остряков электромеханик делает запись в Журнале осмотра с указанием номеров проверенных стрелок и результатов проверки.

Тщательной проверке подвергаются все винты, крепящие электродвигатель, редуктор и блок главного вала с автопереключателями крепятся они большой отверткой; торцовые шестигранным гаечным

ключом проверяют крепление гаек на контактах автопереключателя; проверяется физическое состояние и целость наконечников и всего коммутационного провода и крепление его на держателях. Затем проверяют состояние и износ контактных пружин (губок) автопереключателя и врубание в них ножей.

Врубание ножей в контактные пружины должно быть не менее 8 мм, при этом контактные губки должны симметрично разводиться, а ножи не должны касаться изолирующей колодки; величина контактного давления должна быть 350—500 г.

Если контактное давление больше нормы, то усилие, развиваемое пружиной автопереключателя, может быть недостаточным и ножи могут не размыкать пружинных контактов или размыкать их со значительной затяжкой, что создает дугообразование при разрыве рабочих контактов 11-12 и 41-42 и их подгар. Если же контактное давление меньше нормы, то возможно нарушение электрической цепи, особенно в период индевения. Контактное давление регулируют подгибанием рессорных пружин.

Кроме этого, возможны случаи несимметричного врубания ножей автопереключателя в губки пружин. Данный недостаток устраняется путем ослабления винтов, которыми крепятся контактные колодки к станине, колодки устанавливают симметрично относительно врубленных в них ножей и винты закрепляют. Далее проверяют плотность крепления колодки с ножами к рычагу автопереключателя и исправность пружин автопереключателя: для проверки последних рычаг с ножами отжимают отверткой из контрольного положения на 3— 4 мм, затем резко отпускают отвертку, при этом ножи должны врубиться в контактные губки на полную глубину. Выполняя эту работу, необходимо соблюдать осторожность, чтобы разомкнуть цепь и не перекрыть светофор в заданном маршруте.

По Т-образной контрольной пластине и нанесенным рискам на контрольных линейках проверяют зазор между зубом рычага автопереключателя и вырезом контрольной линейки прижатого остряка, который должен быть 1—3 мм.

Закончив проверку и чистку автопереключателя, приступают к проверке всех валиков, шплинтов, гаек, масленок, удаляя при этом со всех элементов пыль чистой кисточкой, а затем протирают их масляной тряпкой, тонко смазывают все механические сочленения, но очень густо шестерню главного вала и зубчатую часть шибера смазкой ЦИАТИМ-201; очищают внутреннюю часть чугунного корпуса от пыли и подтеков масла, вытирают руки чистыми концами и приступают к проверке токоведущих частей электродвигателя. На коллектор накладывают шерстяную тряпочку и с усилием прижимают к нему одной рукой, другой рукой, держась за фрикцию, несколько раз вперед и назад проворачивают якорь на полный оборот (при таком вращении якоря электрический контакт на автопереключателе не нарушается).

После чистки коллектора от угольной пыли и слоя гари проверяют упругость пружин щеткодержателя и плотность прижатия угольных щеток к коллекторным пластинам.

Особое внимание обращают на облегание коллектора всей поверхностью щеток.

На Северной дороге для проверки величины рабочего тока и ток фрикции непосредственно на стрелке применяют приспособление состоящее из стойки из изоляционного материала, на которой укреплены: в верхней торцовой части — кнопочный переключатель амперметра со шкалы 20 а на шкалу 4 а, в середине — амперметр с крышкой и внизу — штепсель с контактными пластинами. При измерении штепсель вставляется в губки курбельного контакта электропривода. Внутри трубки установлено сопротивление, по падению напряжения на котором отградуированы шкалы амперметра.

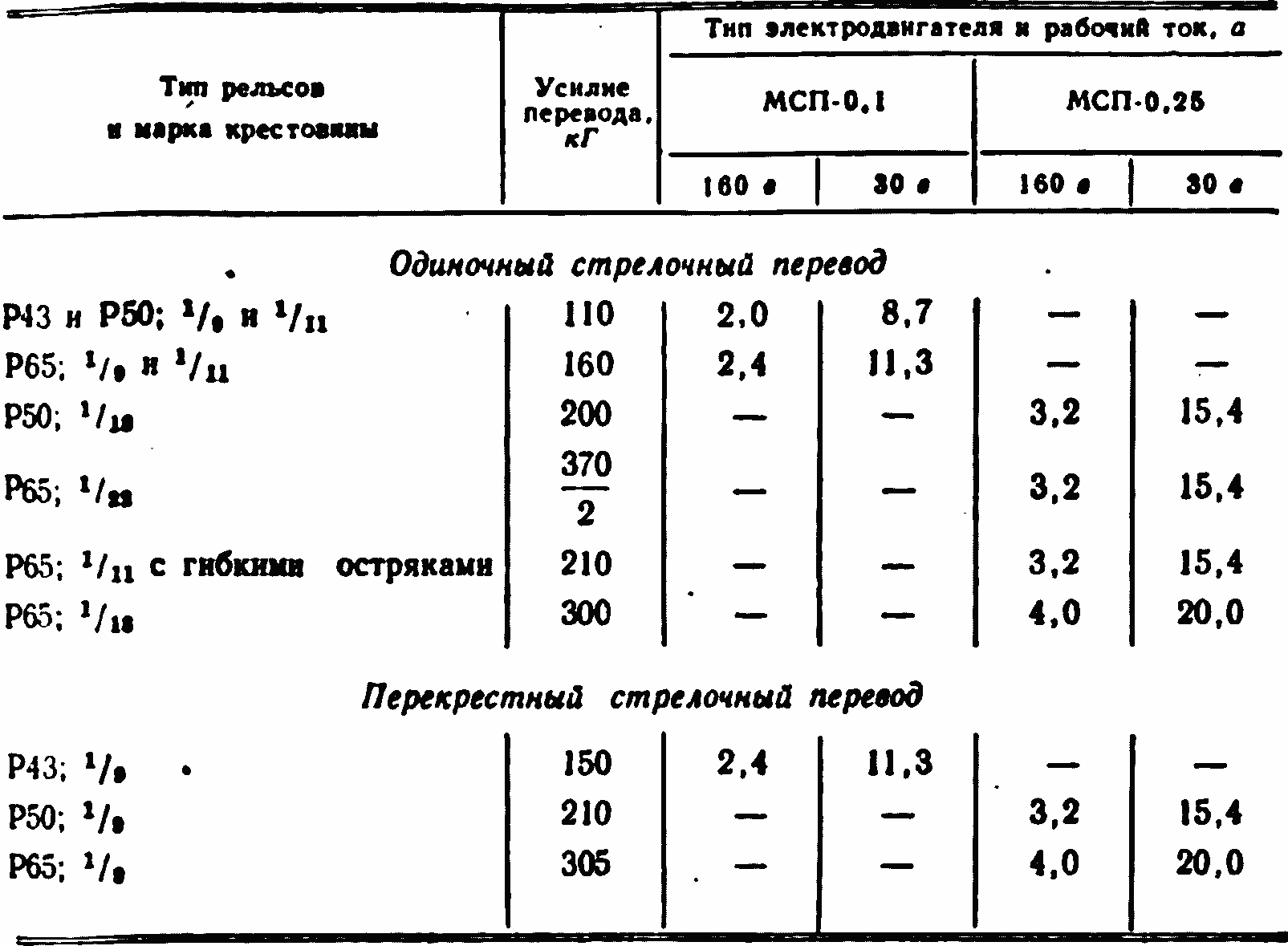

Таблица 39

Амперметр используется с указательной стрелкой, расположенной посредине шкалы, поэтому при переводе централизованной стрелки переключать прибор не требуется.

Ток фрикции устанавливают на 25—30% выше тока, потребляемого электродвигателем при нормальном переводе стрелки, на механизированных горках и полугорках с электроприводами типа СПГ ток фрикции устанавливается более рабочего на 50%.

Необходимо строго следить, чтобы при работе на фрикцию напряжение на электродвигателе не было ниже номинального более чем на 5%, так как при снижении напряжения мощность электродвигателя резко падает и усилие, развиваемое электроприводом на шибере, значительно снижается. Напряжение на зажимах электродвигателя при нормальном переводе стрелки не должно превышать более чем на 30% номинальное значение, при этом время перевода стрелки желательно иметь 1,5—2,0 сек. При повышении на электродвигателе напряжения против установленного номинала резко возрастают динамические удары за счет механических перегрузок. Кроме того, при быстром переводе стрелки происходит значительный отбой рамных рельсов и возможно запирание стрелки при недопустимом зазоре между рамным рельсом и остряком.

Сердечники электромагнитов возбуждения необходимо надежно прикреплять к корпусу электродвигателя.

Сопротивление изоляции проводов внутреннего монтажа электропривода с клеммными колодками должно быть не менее 5 Мом. При разборке электродвигателя необходимо проверять отсутствие короткозамкнутых витков в секциях обмотки якоря и отсутствие обрывов секций обмотки с коллекторными пластинами.

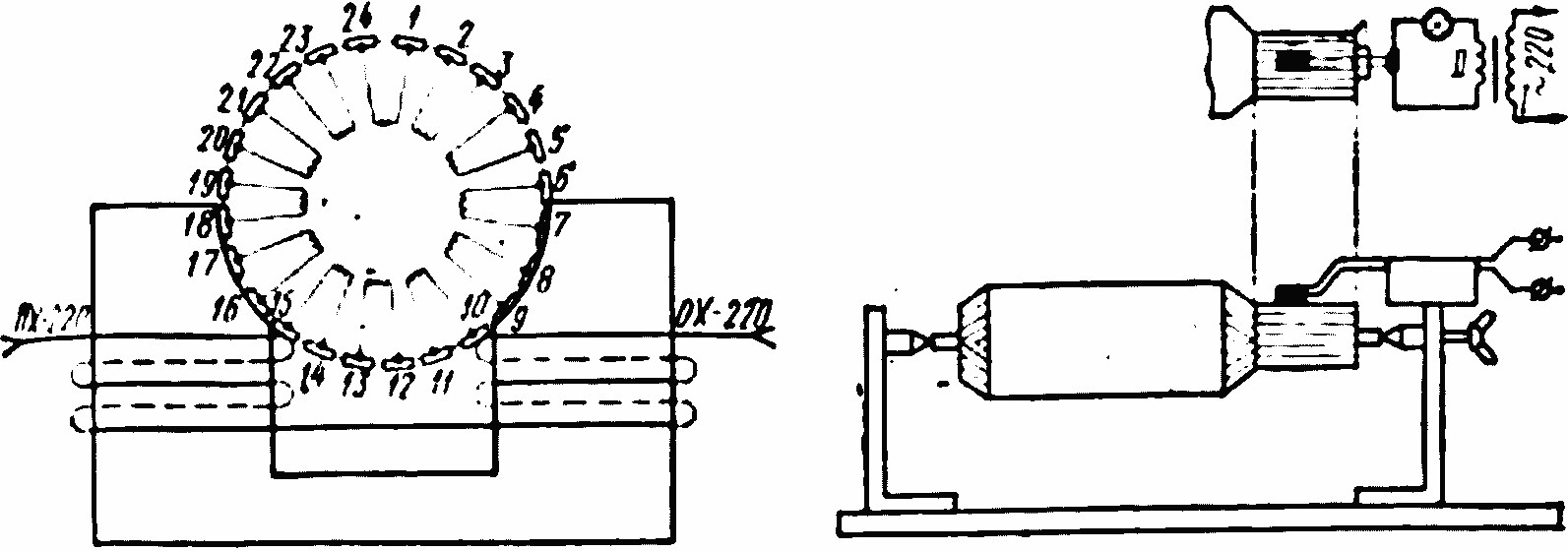

Для проверки якорей на отсутствие короткозамкнутых витков используется приспособление, состоящее из П-образного электромагнита.

На каждой стороне электромагнита намотано по 220 витков провода марки ПБД диаметром 1,5 мм. К данному электромагниту подается переменный ток напряжением 220 В. Проверяемый якорь кладется на данный электромагнит (рис. 112) и четыре раза в течение 2,5—3 мин с интервалом 40—45 сек поворачивается на угол 360°, т. е. каждый поворот составляет примерно угол 90°. При наличии короткозамкнутых витков в секции якорь сильно нагревается. Такой якорь бракуется и направляется в ремонт.

Проверка якоря на отсутствие обрывов секций обмотки с коллекторными пластинами производится при помощи станочка, состоящего из двух стоек с коническими держателями, в которые закрепляется якорь (рис. 113). Последний свободно вращается. На стойке станка установлены две медные щетки, по размеру меньше ширины коллекторной пластины. К данным щеткам подключается омметр или включается через трансформатор СТ светофорная лампочка. При наложении медных щеток на коллекторные пластины стрелка омметра будет отклоняться, а лампочка гореть, если нет обрыва в данной секции.

Рис. 112. Устройство для проверки якорей электродвигателей на отсутствие короткозамкнутых витков

Рис. 113. Устройство для проверки якорей электродвигателей на отсутствие обрывов секций обмоток

Для проверки целости всех 24 секций необходимо произвести 24 поворота якоря вокруг своей оси, т. е. замкнуть попарно смежные коллекторные пластины (например, 1-2, 2-3 и т. д.).

Один раз в год, а если электропривод находится в хорошем состоянии, то через более длительный срок производят текущий ремонт электроприводов. Для этого в мастерской подготовляют несколько запасных электроприводов, в которых корпус, крышка и детали электропривода аккуратно покрашены; в пазы крышки вставляют надежные прокладки для герметизации, войлочные сальники в местах выхода шибера и контрольных линеек обновляют и хорошо пропитывают в трансформаторном масле для предохранения от проникновения внутрь привода влаги и пыли. Продольный люфт всех осей электропривода должен быть 0,5—1,0 мм; люфты в валиках, соединяющих шибер и контрольные линейки с тягами, не более 0,5 мм, а в остальных шарнирных соединениях на тягах не более 1 мм. Спиральные пружины одной пары контактов при врубании ножей должны отжиматься на одинаковую величину, не оставляя остаточных деформаций.

Загнутые концы контактных пружин должны находиться на одной прямой и регулировать их надо так, чтобы при врубании контактные пружины не имели перегибов.

Капитальный ремонт электропривода производится примерно после 230 000 переводов стрелки; при среднем количестве переводов стрелки в сутки 200—220 раз это составит примерно 3 года. Ход шибера под нагрузкой стрелки не должен быть менее 148 мм, если ход менее данной величины, то имеется износ зубьев шестерни главного вала или шиберной тяги, а также опорной плоскости шиберной тяги в корпусе. Если в электроприводе имеются трещины и поломки корпуса, редуктора или станины автопереключателя, износ запорных рычагов и роликов или зубьев шестерен, то такой электропривод подлежит к снятию для отправки в капитальный ремонт.

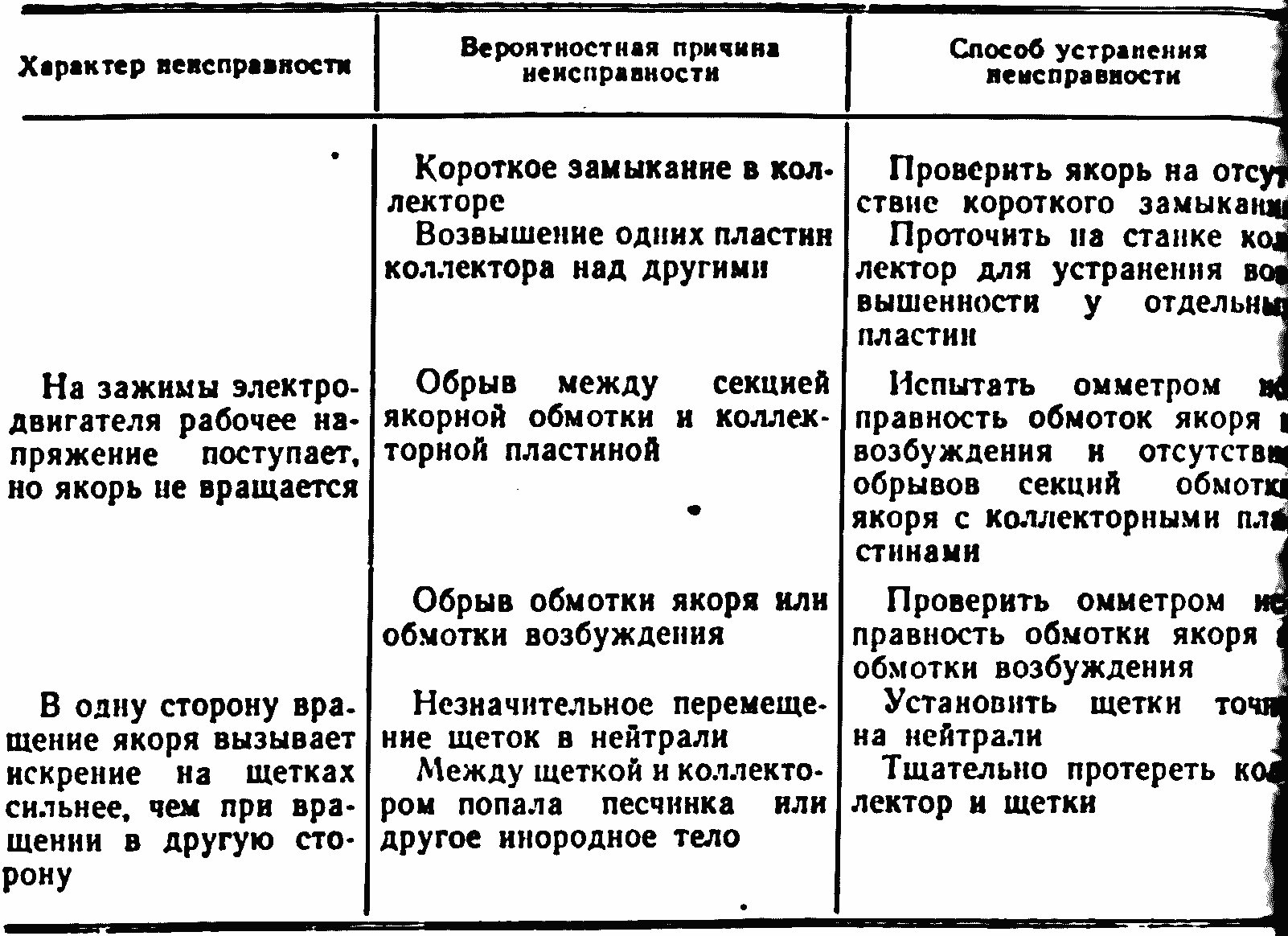

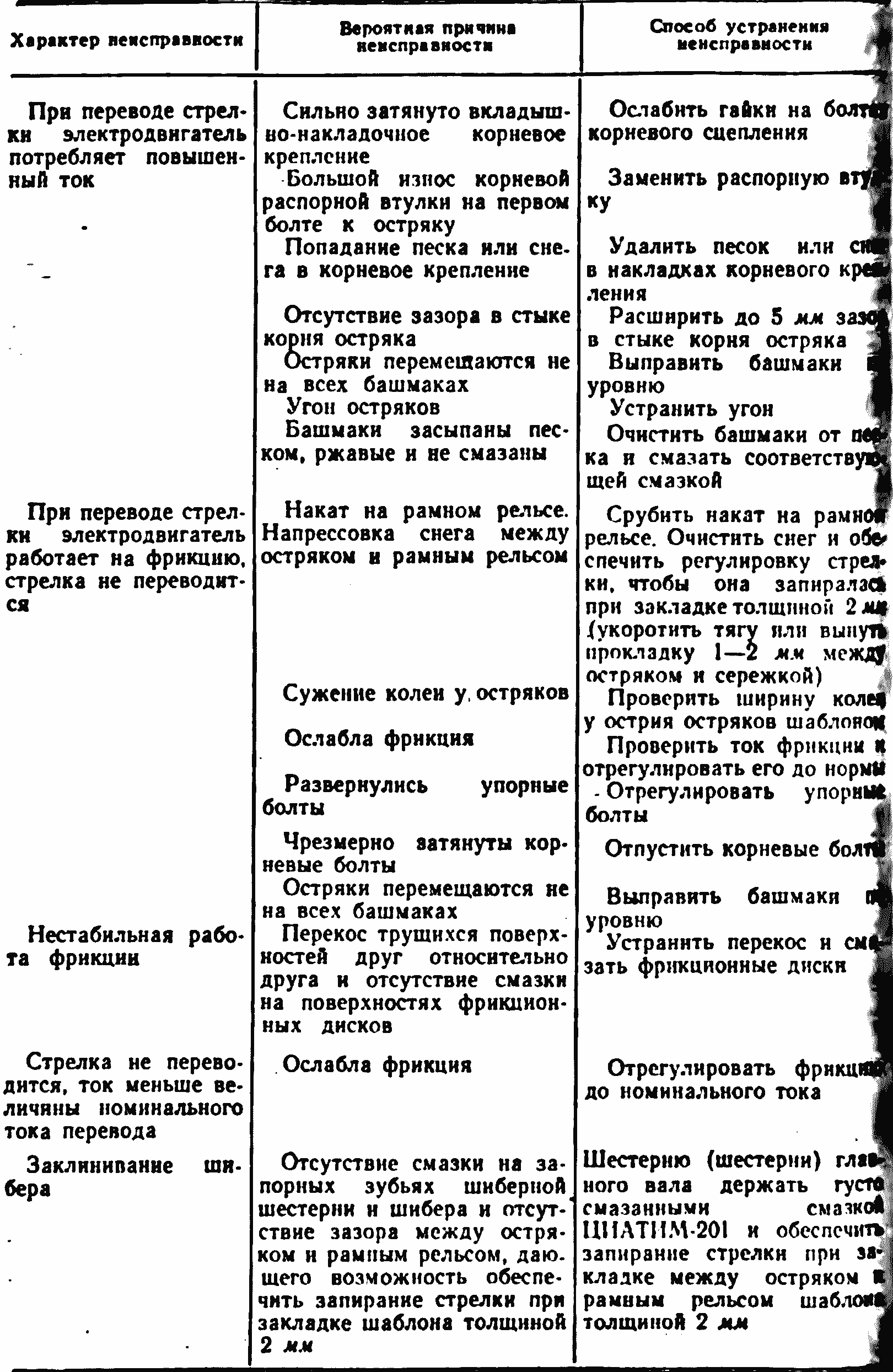

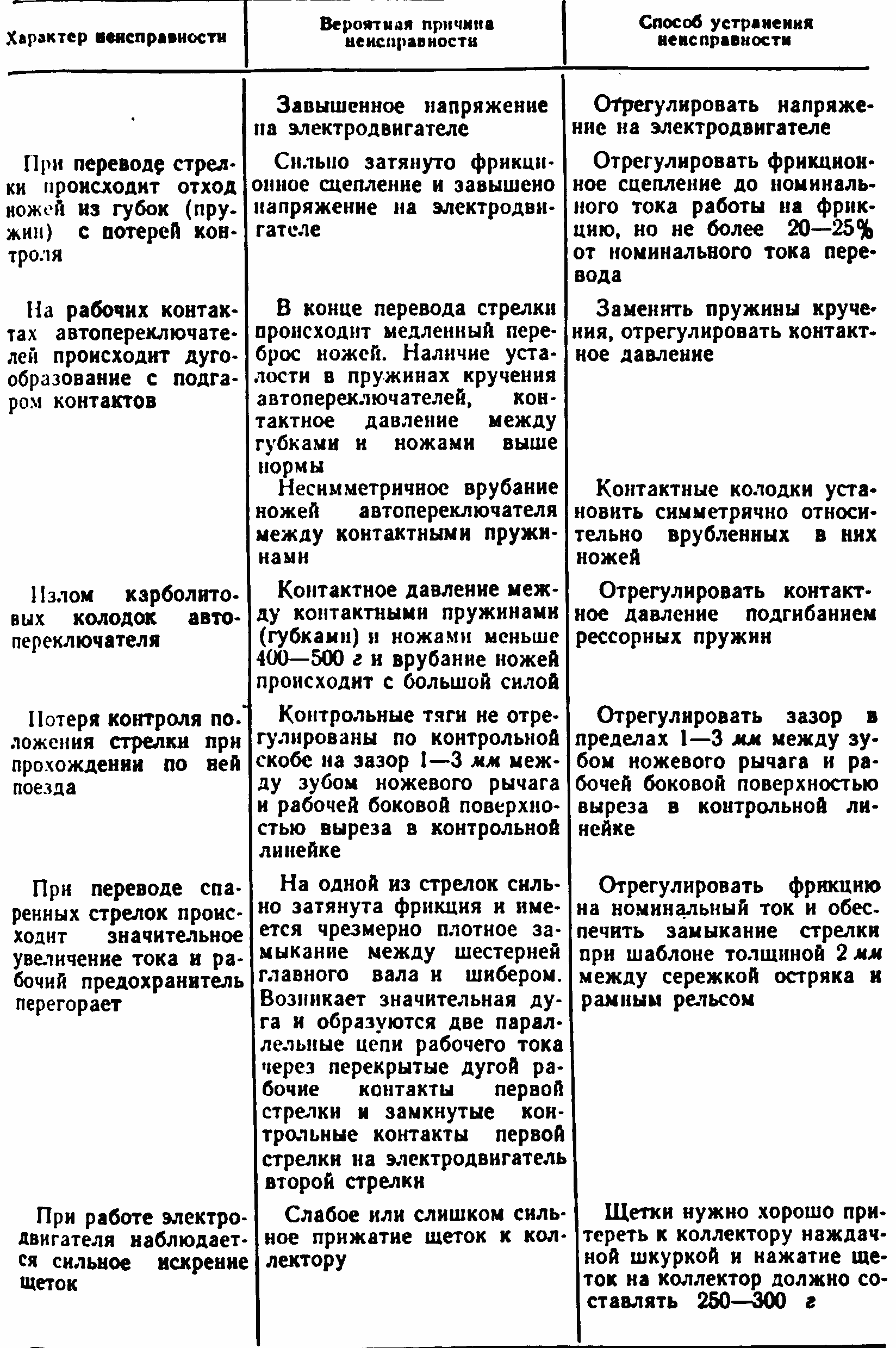

Возможные неисправности централизованных стрелок и способы их устранения приведены в табл. 40.

Таблица 40

Продолжение