Нет у рельсового пути более серьезного врага, чем обыкновенная вода. Под ее влиянием резко снижается несущая способность земляного полотна и балластного слоя, повышаются размеры и темпы накопления остаточных и упругих деформаций, частицы грунта и балласта вымываются, растет загрязненность и засоренность призмы, в определенных геологических и температурных условиях образуются пучины.

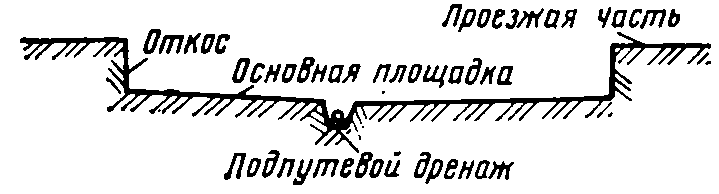

Рис. 14. Земляное полотно трамвайного пути на проезжей части улицы

Отвод воды от рельсовых путей в обязательном порядке увязывается с общей системой водосбора и водостока городской или промышленной территории. Путевые водоотводные сооружения решают следующие основные задачи: отвод поверхностных вод от насыпей и выемок, отвод поверхностных вод с дорожного покрытия или с верхней поверхности балластной призмы, отвод поверхностных вод с основной площадки земляного полотна, понижение уровня грунтовых вод, отвод воды от стрелочных и иных механизмов, отвод технических вод. Кроме того, водоотводы применяются для пропуска пересекающих пути стоков.

Все предназначенные для этих целей сооружения разделяются на следующие виды: резервы1, кюветы, водоотводные канавы (при насыпях, выемках, путях с открытым балластным слоем, самостоятельных трамвайных путях); лотки (на станционных путях, трамвайных путях на обособленном полотне); дренажные устройства, а также водосборные, водоотводные и водопропускные сооружения.

Регулирование поверхностного стока, смысл которого прежде всего в том, чтобы не допустить проникания воды в грунт, решается планировкой территорий (в том числе земляного полотна, балластной призмы, всей габаритной микрозоны), правильным выбором направлений и величин продольных и поперечных уклонов, так чтобы нигде не было даже незначительных застоев воды, чтобы вода достаточно быстро — но без размыва грунта — стекала в водоотводную сеть. Кроме того, важно применение водонепроницаемых дорожных покрытий, достаточно плотно сопрягающихся с рельсами, а в условиях промышленной площадки использование различных искусственных приемов, уменьшающих водопроницаемость земляного полотна (битуминизирование, уплотнение и др.).

На путях с дорожным покрытием при совмещенном полотне и желобчатых рельсах дождевые воды по уклонам, которые имеются в междупутье и в колее, попадают в рельсовый желоб. Из желоба через стыковые зазоры или специальные отверстия вода выходит в водосточные путевые колодцы, поперечные лотки или примыкающие к рельсам водоотводные коробки (рис. 15). Количество и расстояния, на которых располагаются друг от друга путевые водоотводные сооружения, определяются расчетом в зависимости от расхода воды.

При железнодорожных рельсах вода с дорожного покрытия по продольным уклонам через отверстия крышек коробок попадает в путевые колодцы, которые собираются секциями из бетонных колец, реже выполняются из кирпичной кладки. Вода, поступающая в путевые колодцы, через систему водоотводных груб отводится в городскую сеть.

1 Резервы — котлованы вдоль линии, возникшие как источники для получения грунта при возведении насыпи и выполняющие функции водоотвода.

В некоторых случаях отвод поверхностных вод делают так, чтобы вода по продольным уклонам собиралась в пониженных точках профиля. В этих пониженных точках устраиваются поперечные лотки (чугунные, железобетонные, деревянные, а иногда и просто ограниченные соседними шпалами). По поперечным лоткам воду отводят в сторону продольных лотков проезжей части улицы или в открытые пониженные точки местности.

При устройстве пути на обособленном полотне с помощью поперечных уклонов вода направляется в специально сооружаемые сбоку от пути лотки или кюветы и далее через водосборные или водосточные колодцы в общую сеть или в открытые выпуски. Аналогично и на линиях, построенных на самостоятельном полотне, — поперечные уклоны основной площадки земляного полотна и балластной призмы направляют воду в открытые кюветы или другие водоотводные сооружения, предусмотренные типовыми поперечными профилями.

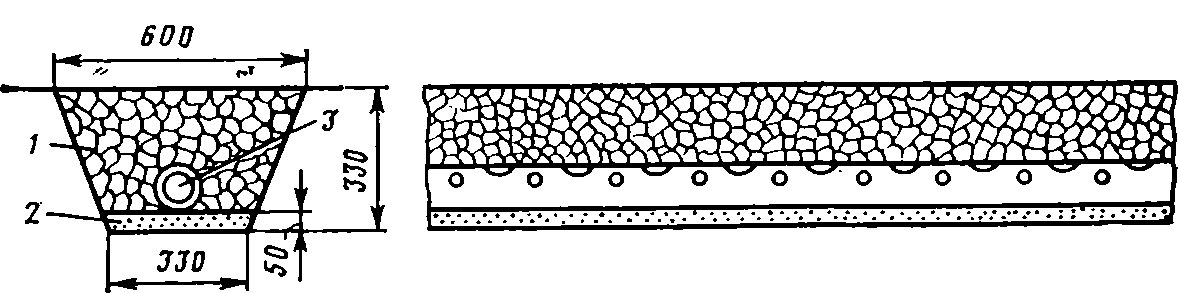

Балластная призма трамвайных путей в разных условиях в разной степени обладает дренирующими свойствами, поэтому определенная часть поверхностного стока попадает на основную площадку земляного полотна. Для отвода поверхностной воды, проникающей на основную площадку земляного полотна трамвайного пути, помимо возможных в определенных условиях уже описанных кюветов, применяются продольные путевые дренажи, которые укладываются обычно по оси междупутья или с внешней стороны пути в зависимости от расположения ливневой канализации (рис. 16). Устройство дренажа обязательно только при водонепроницаемых грунтах земляного полотна. При песчаных грунтах, а также при продольных уклонах свыше 35% дренаж не требуется.

Рис. 16. Продольный путевой дренаж:

1 — щебень; 2 — песчаное основание дренажа; 3 — дренажная труба

При устройстве дренажа земляное полотно уплотняется и планируется с уклоном к дренажу. Откосы и дно дренажной канавы также планируются и трамбуются. Глубина заложения дренажа не менее 0,9 м от поверхности мостовой.

Аналогично решается водоотвод и на внутризаводских путях. Наиболее часто на промышленной площадке применяются открытые кюветы или лотки (при незаглубленном балластном слое) с выпусками в открытые водосборные канавы или в дождеприемники ливневой канализации. Для внутризаводских путей с заглубленным балластным слоем устраивается поверхностный дренаж (дренаж мелкого заложения). При слабых влагоемких грунтах применяется трубчатый дренаж, при грунтах с допускаемым давлением более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) во влажном состоянии — дренажные прорези с щебеночным или гравийным заполнением. Определенную сложность представляет водоотвод от станционных путей (или путей депо, где производится отстой подвижного состава). Ограниченность допускаемого уклона (не более 2,5%, т. е. менее необходимого для водоотводной канавы) вынуждает устраивать пилообразный профиль продольных канав или лотков с отводом воды в поперечном направлении.

Отдельно рассматривается отвод воды от трамвайных стрелок. В каждом стрелочном переводе внутри колеи устанавливается коробка для переводного механизма с двумя отделениями — для стрелочной тяги с замыкателем и для автоматического привода стрелки. Для отвода поверхностной воды, попадающей в отделения стрелочной коробки, эта коробка чугунной коленчатой трубой соединяется с путевым колодцем.

Отвод грунтовых вод от трамвайного полотна и понижение их уровня также осуществляются дренажами. Уровень грунтовых вод должен быть понижен на такую глубину, чтобы балластный слой и основная площадка земляного полотна оставались бы вне так называемой зоны капиллярного поднятия воды.

Бывают два варианта путевых дренажей: незамерзающий и замерзающий. Незамерзающий дренаж глубокого заложения, он весьма значительно понижает уровень грунтовых вод, но работать начинает лишь тогда, когда весной грунт оттаивает на значительную глубину. Замерзающий дренаж, располагаемый обычно на глубине 0,35 м от основной площадки земляного полотна, оттаивает почти одновременно с основанием и сразу начинает принимать воду.

Для трамвайных путей не требуется большой глубины дренажных канав — ведь в условиях города уровень грунтовых вод понижается прокладкой различных подземных сооружений. Основной задачей путевых дренажей в таких условиях становится осушение основной площадки земляного полотна. Очевидно, что для этой цели больше подходит замерзающий дренаж мелкого заложения. Конструкции дренажных устройств, применяемых на железнодорожных путях, более разнообразны. Горизонтальные дренажи бывают открытые (канавы и лотки) и закрытые (трубчатые и беструбные). Кроме того, применяются вертикальные дренажи — колодцы или скважины с отверстиями для доступа воды. Из этих колодцев вода или откачивается, или уходит в водопроницаемые слои грунта.

Конструкции дренажной канавы, применяемой при устройстве трамвайных путей, также бывают беструбные и трубчатые. В первом случае дренажную канаву просто заполняют хорошо дренирующим материалом (щебнем, галькой). Во втором случае на дно канавы укладываются дренажные трубы (керамические или асбоцементные) диаметром 100—125 мм, имеющие по всей длине круглые или щелевидные отверстия. Эти трубы засыпаются сверху слоем дренирующего материала. Через 40—50 м, а также во всех точках, где меняется режим водостока (повороты, изменения уклона или сечения трубы), устраиваются смотровые колодцы; через 200—250 м — выпуски воды в общую водоотводную сеть.

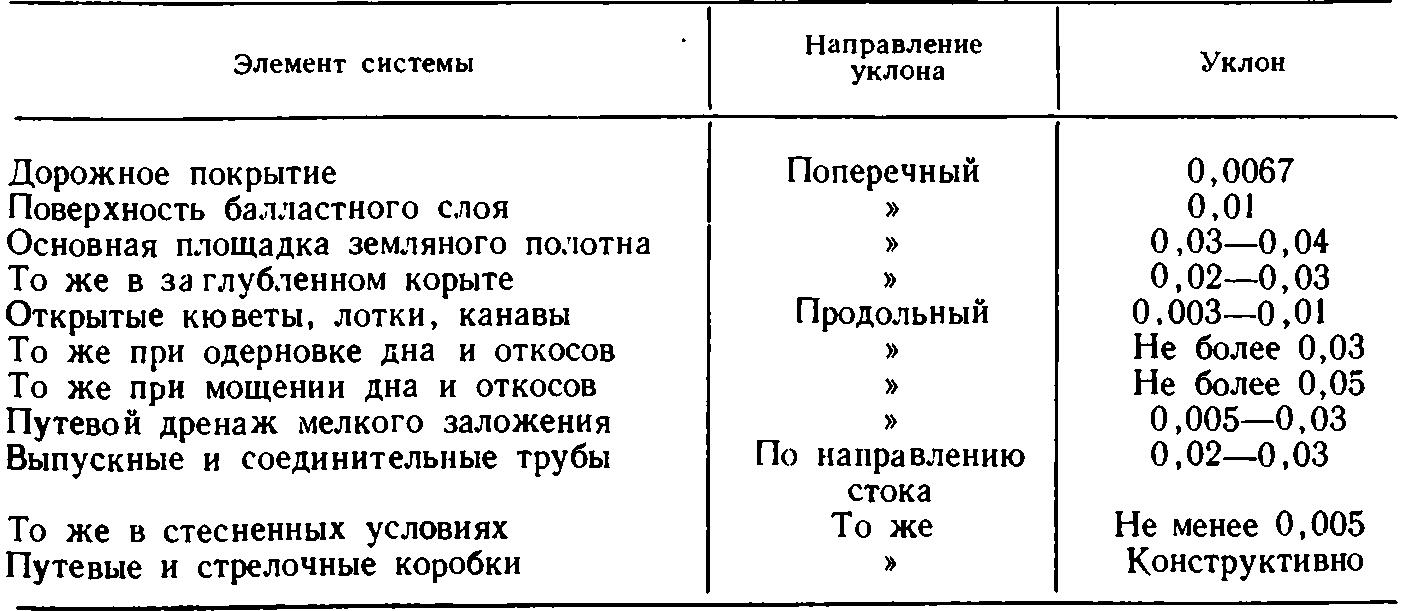

Разные элементы водоотводной системы в различных условиях должны иметь уклоны, рекомендуемые значения которых приводятся в табл. 11.

Размеры поперечного сечения водоотводных канав следует определять расчетом по расходу воды. При этом допускается вероятность превышения расчетного расхода на 5—10%.

Если вблизи рельсового пути отсутствует ливневая канализация, воду из дренажа и стрелочных коробок можно выпустить в водопоглощающие колодцы или просто в пониженные места рельефа.

Все водоотводные сооружения должны строго соответствовать проекту. Особенно важно точное соблюдение проектных уклонов, отметок заложения колодцев и сопряжений с внешней водосточной системой.

Таблица 11. Рекомендуемые уклоны водоотводной системы

Все вышеописанные разновидности дренажных конструкций относятся к классу так называемых гравитационных дренажей, в которых грунт осушается за счет перемещения воды под влиянием силы тяжести. Кроме того, возможны дренажи вентиляционные, где осушение происходит при усиленном воздухообмене в дренаже, и биологические, в которых грунт осушается растениями. На линиях трамвая такие системы обычно не применяются.