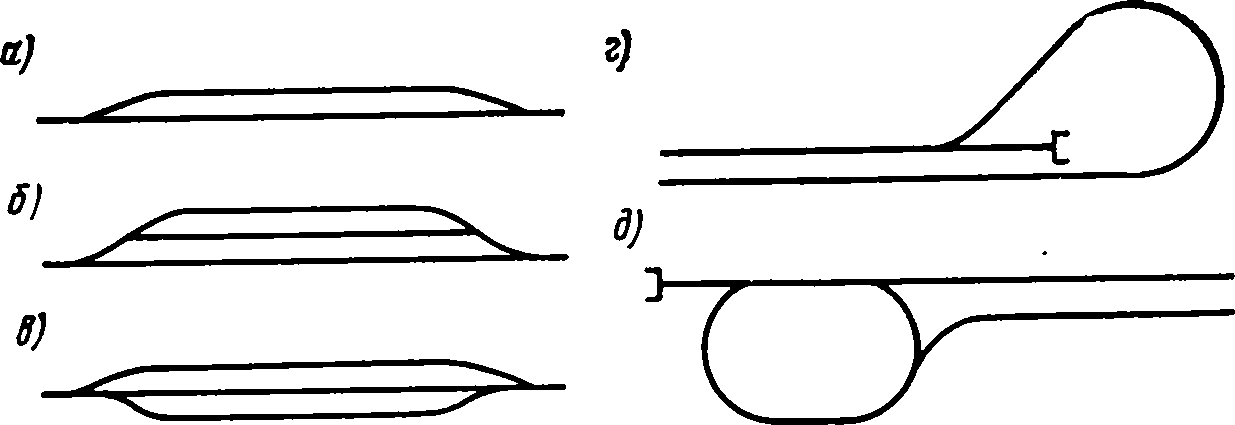

Трамвайные станции предназначены для приема, отправления, обгона, отстоя, а иногда и аварийного ремонта трамвайных поездов. Промежуточные станции (рис. 109, а, б, в) устраиваются обычно для разъезда встречных поездов на однопутных участках, накопления поездов для массовых перевозок у заводских проходных, диспетчерской регулировки и отстоя. Конечные станции устраиваются в форме петли (рис. 109, г) или кольца (рис. 109, д) с более или менее значительным путевым развитием.

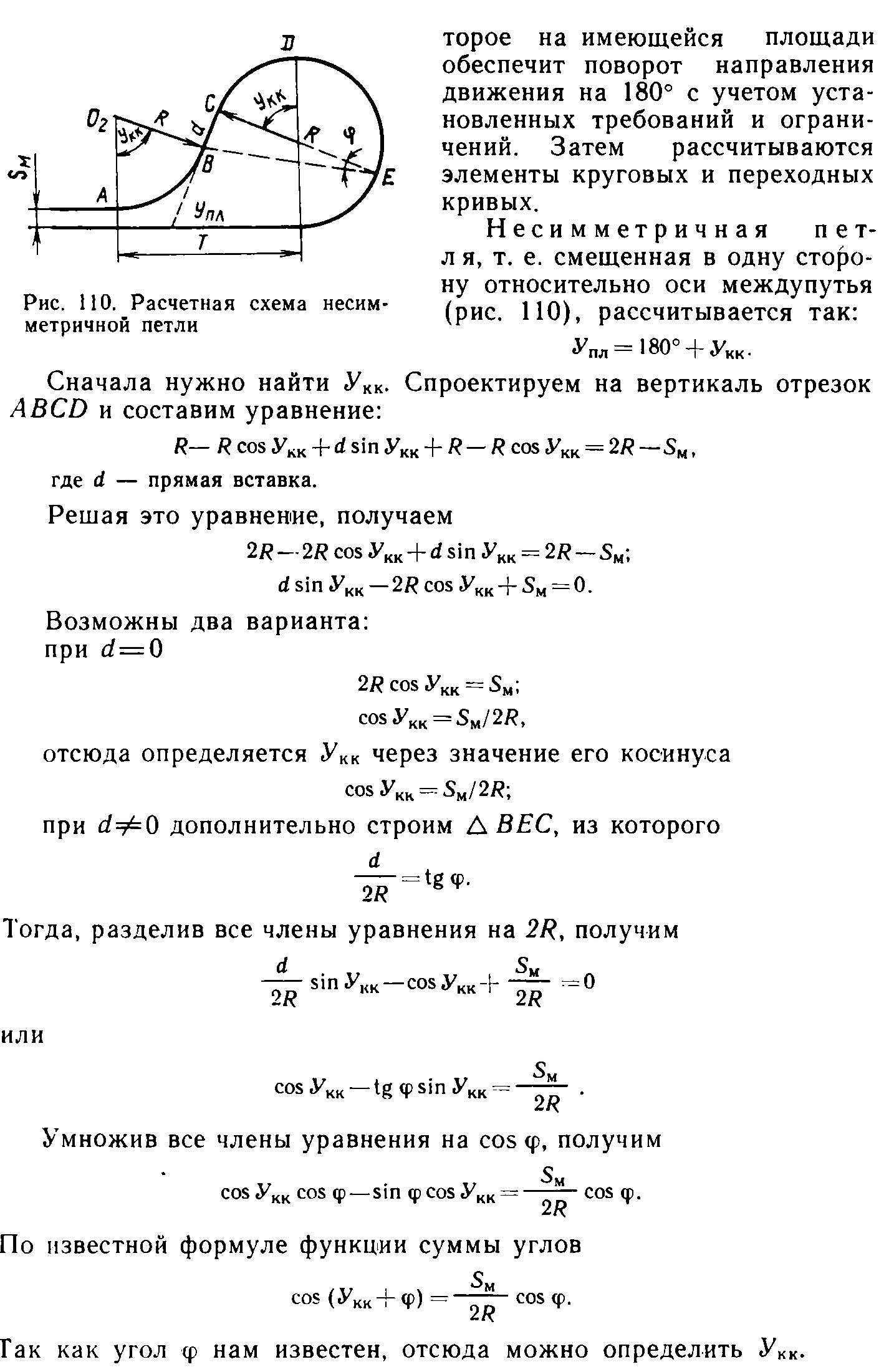

Наиболее простой является трассировка однопутной оборотной петли, которая не включает в себя стрелочных узлов. Такая трассировка аналогична проектированию трассы перегонного пути. Выбирается такое чередование прямых и кривых участков пути, которое...

Рис. 109. Схемы путевого развития станций:

а — промежуточная с одним обгонным путем; б — односторонняя промежуточная с двумя обгонными путями; в — двусторонняя промежуточная с двумя обгонными путями; г — конечная в виде петли; д — конечная в виде кольца

Однако такие простые решения применяются сравнительно редко. Конечные станции трамвая должны иметь путевое развитие, т. е. несколько путей или групп путей, имеющих разное технологическое назначение. Это могут быть ходовые, обгонные, отстойные и ремонтные пути. Их число зависит от количества маршрутов, проходящих через станцию, интенсивности движения, а также от принятого режима обеденных перерывов для поездных бригад (водителей). Кроме того, на выбор числа путей косвенно влияет их возможная вместимость, определяемая размерами отведенной площадки и длиной обращающихся трамвайных поездов.

После определения числа путей составляется общая схема путевого развития, на которой пути размещаются относительно ходового пути и здания диспетчерской станции. Затем выделяются стрелочные узлы (одиночные, переводы, одноколейные и двухколейные ответвления), которые и рассчитываются по формулам и в порядке, описанном в предыдущем пункте.

Так же решаются и схемы промежуточных станций (разъездов), которые устраиваются на напряженных направлениях для обгона или накопления трамвайных поездов. Путевое развитие на таких станциях обычно ограничивается одним дополнительным путем, который примыкает к ходовому с помощью двух разнонаправленных одиночных стрелочных переводов. Принципиальное отличие соединений таких станционных путей от обычных линейных узлов заключается в особенностях поворота, который на станционных путях в конечном счете оказывается нулевым. Дело в том, что в большинстве станционных схем каждое ответвление выходит на направление, параллельное основному (см. рис. 109, а, б, в).

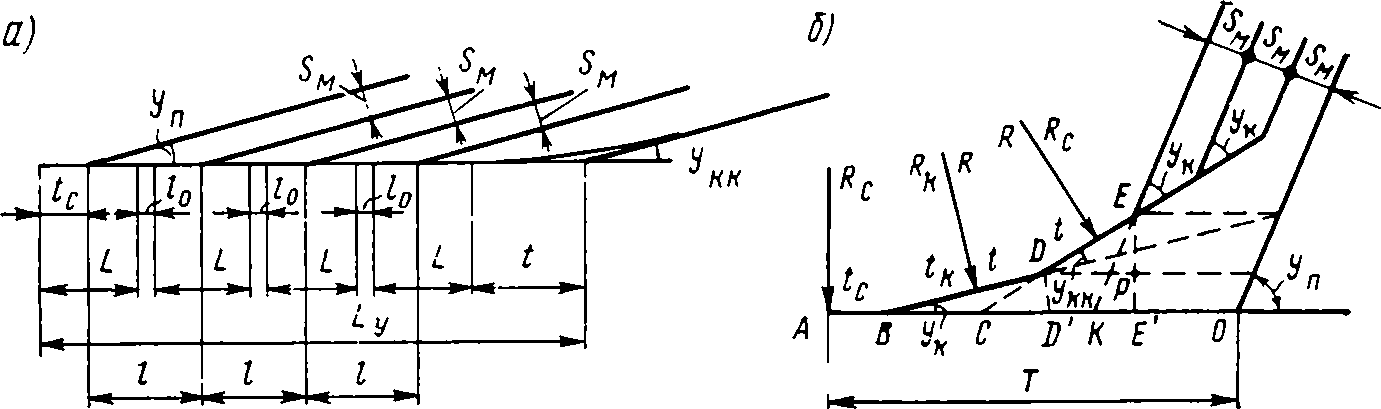

Расчет такого конечного соединения (рис. 111, а) выполняется в следующем порядке. Дана величина междупутья SШ;

Рис. 113. Расчетные схемы стрелочных улиц

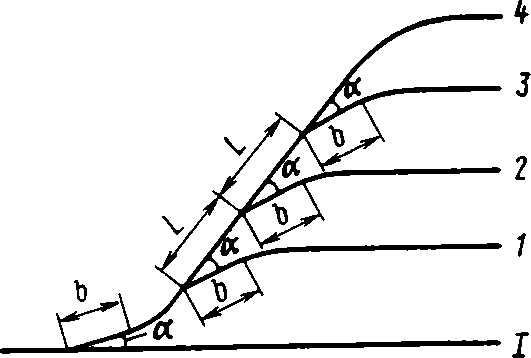

Рис. 114. Стрелочная улица под предельным углом наклона

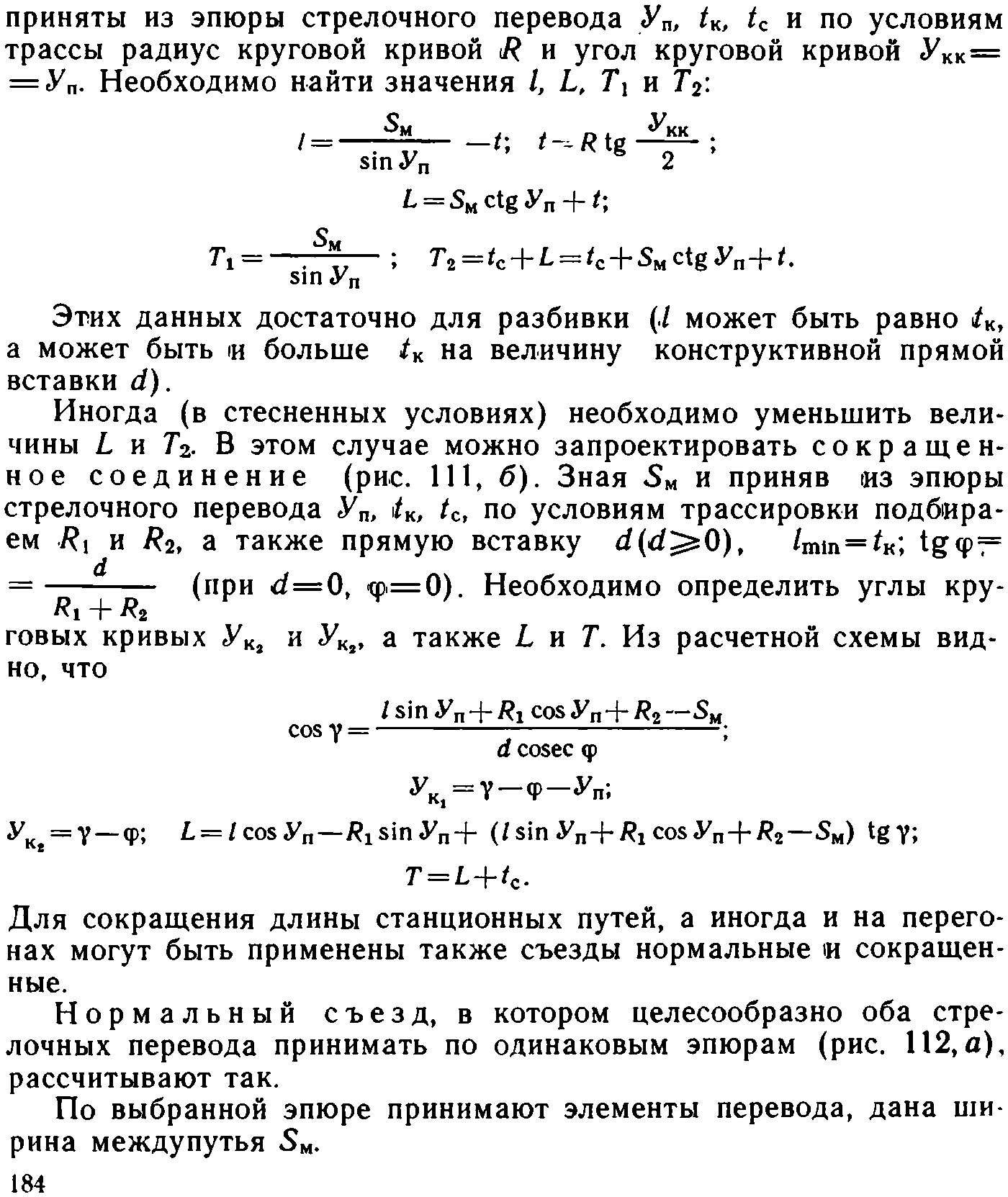

Определенные особенности имеет и проектирование путей депо, вагоноремонтных заводов и мастерских. Число и назначение таких путей определяется при разработке генерального плана депо с учетом технологии его эксплуатационной и ремонтной работы. По технологическому назначению выделяются те же ходовые, обгонные и ремонтные пути, однако их компоновка на плане иная, обычно параллельные пути ответвляются от одного, образуя некоторое подобие веера. Часто эти пути так и называются веерными, а их последовательное ответвление — стрелочной улицей.

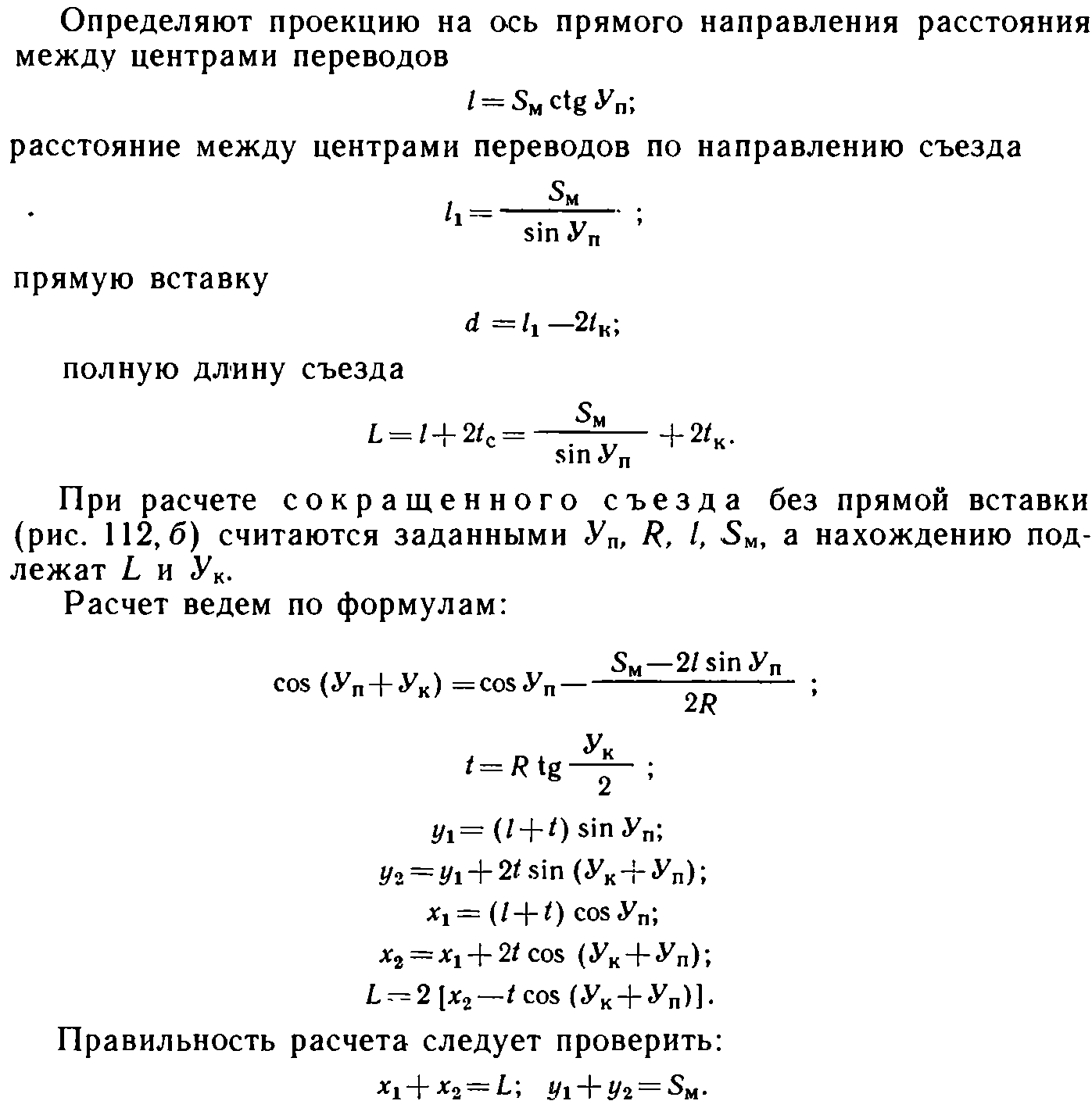

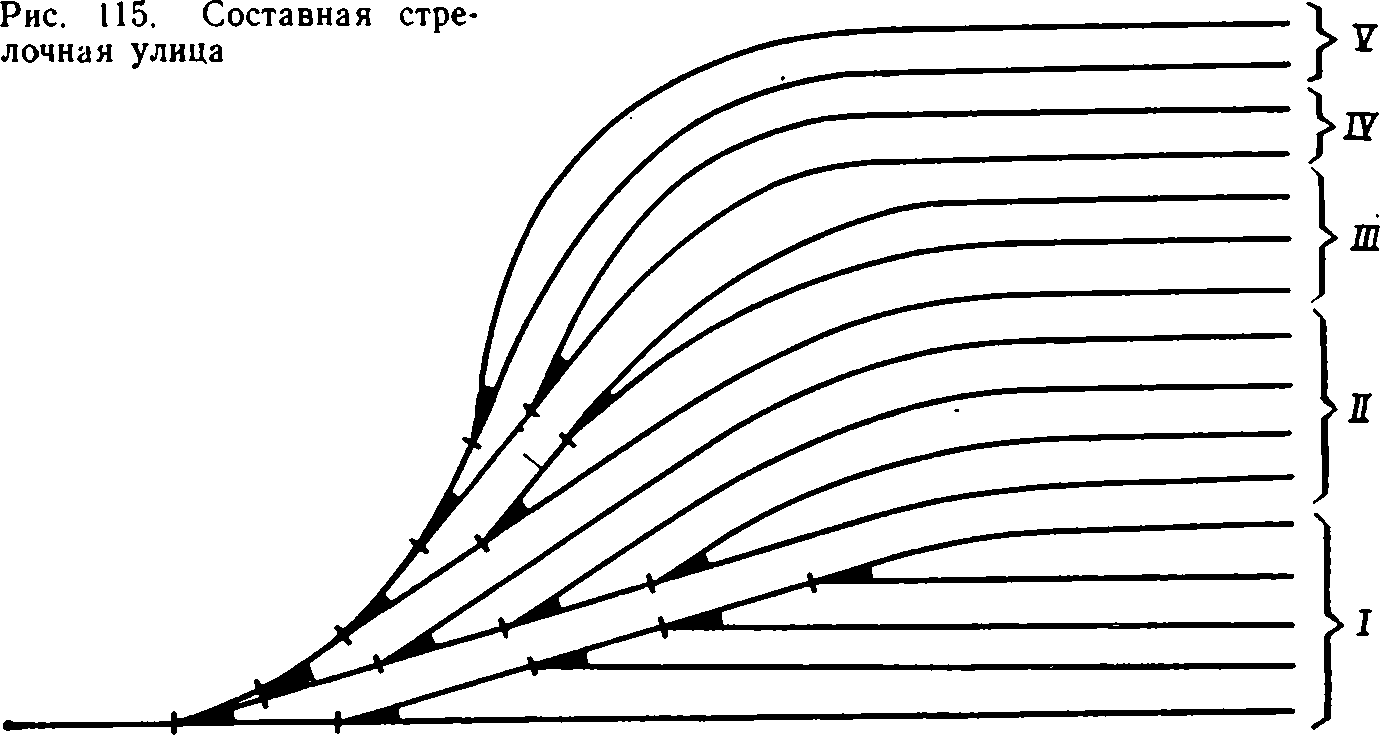

Тип стрелочной улицы и расположение на ней стрелочных переводов определяются углом ее наклона к остальным путям. При небольшом количестве ответвляющихся путей стрелочную улицу укладывают с углом наклона, равным углу крестовины (рис. 113, а). При необходимости уменьшить длину стрелочной улицы применяется угол наклона, равный двойному углу крестовины, за счет двух последовательных поворотов при помощи первых двух стрелочных переводов (рис. 113,б). Иногда бывает целесообразным часть стрелочных переводов уложить вне стрелочной улицы. При соединении путей, подходящих к цехам, складам и аналогичным объектам, расстояния между которыми значительно превышают обычные междупутья, стрелочные переводы укладывают один за другим без обычно полагающихся вставок. Так получается еще одна разновидность — стрелочная улица под предельным углом наклона (рис. 114). Если угол, под которым стрелочная улица располагается к направлению ответвляющихся путей, еще больше, целесообразно применение веерной стрелочной улицы. При большом количестве станционных путей для сокращения длины горловины можно применить составную или пучковую стрелочную улицу.

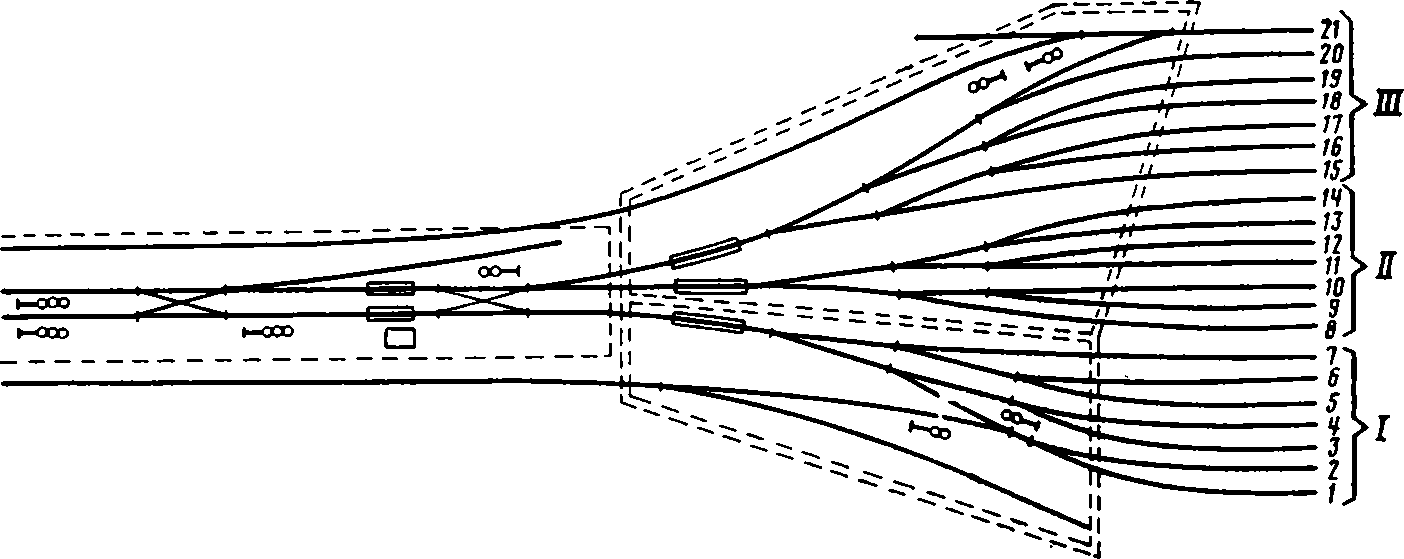

Рис. 116. Пучковая стрелочная улица

Составная стрелочная улица (рис. 115) укладывается из нескольких стрелочных улиц, угол наклона которых последовательно увеличивается на угол крестовины. Пучковая стрелочная улица (рис. 116) предполагает соединение всех станционных путей в отдельные пучки. Первые стрелочные переводы каждого пучка применяются симметричные, внутри пучка — составные стрелочные улицы.

Проектное решение зависит от производственной мощности депо (от количества вагонов, составляющих его инвентарный парк), а также от принятой конструкции деповских зданий. Здания трамвайных депо проектируются обычно прямоугольными, большинство ремонтных путей в них устраивается проходными (сквозными). Однако часть этих путей не имеет сквозного прохода — такие пути называются тупиковыми. Известны также решения деповских зданий, при которых все пути оказываются тупиковыми. Эти особенности и определяют характер расчетной схемы веерных путей и объединяющих их стрелочных улиц.

Наиболее часто применяются две схемы проектирования стрелочных улиц, различающиеся величиной угла поворота. Стрелочная улица с углом поворота Уп, равным углу крестовины Ук (см. рис. 113, а), включает в себя необходимое количество стрелочных переводов одной эпюры, из которой принимаются все необходимые значения элементов.

где L — полная длина стрелочного перевода по прямому направлению.

Последний путь веера примыкает к основному пути с помощью круговой кривой, угол поворота которой равен углу поворота стрелочной улицы (Укк = Уп = Ук), а радиус R принимается по местным условиям.

По аналогичной методике рассчитываются пути внутризаводских железнодорожных станций. Однако их расчетные схемы, варианты комбинаций стрелочных переводов, прямых и кривых участков пути, образующих соединения и пересечения, гораздо многообразнее.