Глава V

УСТРОЙСТВО РЕЛЬСОВОЙ КОЛЕИ В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ

ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ В КРИВЫХ УЧАСТКАХ ПУТИ

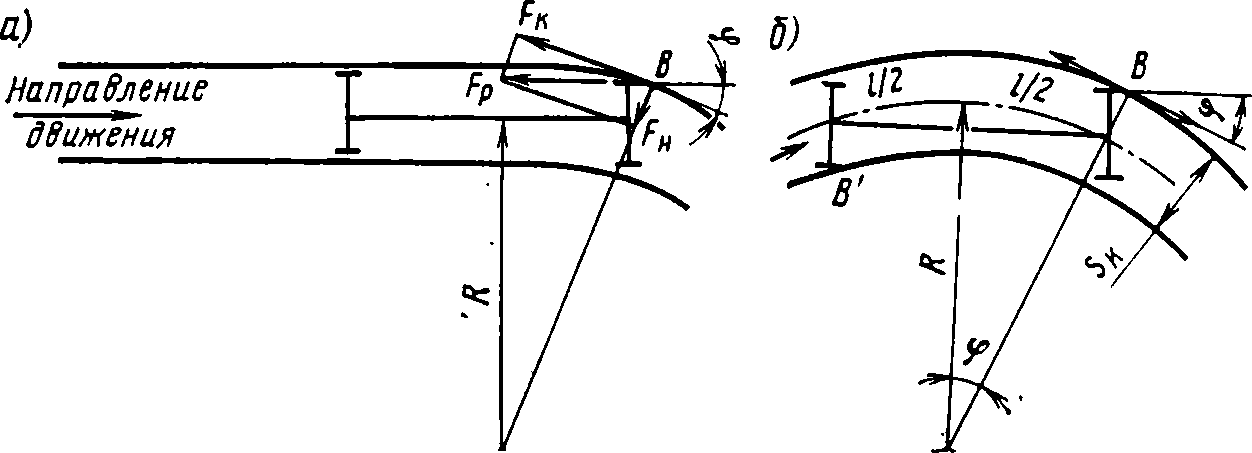

Работа рельсового пути в кривой, т. е. на участке, где кривизна отлична от нуля, а радиус имеет конечное значение, во многом отличается от работы на прямом участке. При переходе экипажа на кривой участок пути более или менее резко изменяется направление его движения. Экипаж под действием сил инерции в любом сечении кривой стремится двигаться прямолинейно по направлению своей продольной оси. Рельсовые нити, имеющие в плане криволинейное очертание, противодействуют этому стремлению, поворачивают колеса и направляют движение экипажа в нужную сторону. При этом происходит следующее: при входе на кривую двигающийся прямолинейно экипаж встречает ребордой колеса передней оси изогнутый по некоторому радиусу наружный рельс (рис. 76, а). В точке набегания реборды на рабочий кант этого рельса В возникает реакция рельса Fp, направление которой меняется в зависимости от кривизны пути и положения экипажа по длине кривой. Задняя ось экипажа (или тележки) в начале движения находится еще на прямой, но по мере поступательного движения экипажа реборда внутреннего колеса задней оси также набегает на рабочий кант внутреннего рельса (рис. 76, б) и в точке этого набегания В' также возникает реакция. Реакция рельса Fp может быть разложена по правилу параллелограмма сил на касательную FK и нормальную Fн составляющие. Нормальная составляющая реакции рельса, вызванной набеганием колесной реборды на рельс, называется радиальным давлением. Именно радиальное давление вызывает перемещение передней оси внутрь кривой по направлению ее радиуса и одновременно задней оси — наружу кривой (также по направлению радиуса). Это создает вращательное движение экипажа около мгновенных центров — точек пересечения продольных осей экипажа и перпендикулярных им радиусов кривой. Так осуществляется поворот вагона или локомотива. Их движение по кривому участку пути и складывается из поступательного движения вокруг центра кривой и вращения вокруг указанных выше мгновенных центров.

Радиальное давление может быть определено по формуле

![]()

где n — количество колес экипажа; 0,59 — число, полученное опытным путем; R — радиус кривой, м; l — длина жесткой базы, м; Рк — нагрузка от колеса на рельс, Η; η — коэффициент трения бандажа по рельсу (в нормальных условиях — 0,25; при влажных рельсах — 0,2; при морозе — 0,17; при гололеде — 0,1).

Рис. 76. Положение в кривой двухосного вагона (тележки)

Величина радиального давления связана также с угловой скоростью вращения экипажа. Угловая скорость, в свою очередь, зависит от угла набегания реборды на рельс (иногда его называют углом удара). Этот угол измеряется между направлением продольной оси экипажа и направлением касательной к рельсу в точке набегания В (см. рис. 76, а). Пользуясь правилом равенства углов, образованных взаимно перпендикулярными сторонами, можно считать, что угол набегания φ равен углу между радиусом, проходящим через точку В, и радиусом, перпендикулярным продольной оси экипажа. Если же сделать некоторое допущение, то за образующие угла можно принять радиусы, проходящие через середину жесткой базы экипажа и через середину передней оси (см. рис. 76,б). Тогда очевидно, что с увеличением угла возрастает не только угловая скорость, но и горизонтальные боковые воздействия, которые испытывает экипаж при входе в кривую.

При движении экипажа по кривой возникает центробежная сила, также влияющая на величину радиального давления. Центробежная сила увеличивает радиальное давление передней оси на наружный рельс и уменьшает это давление от задней оси на внутренний рельс кривой. Центробежная сила

![]()

где т — масса экипажа; G — вес экипажа; v — скорость движения; g — ускорение свободного падения; R — радиус кривой.

Особенности силового взаимодействия пути и экипажа этим не исчерпываются. В точке набегания реборды на рельс, особенно при наличии свободного зазора, может произойти удар колеса о рельс. При этом усиливается действие всех горизонтальных сил, продольных и поперечных. Боковые силы суммируются также с силами трения от вертикального давления колеса на рельс. Дополнительные динамические воздействия на путь вызываются еще и влиянием экипажа при наличии отступлений от проектного направления пути в целом и рельсовых нитей в отдельности.

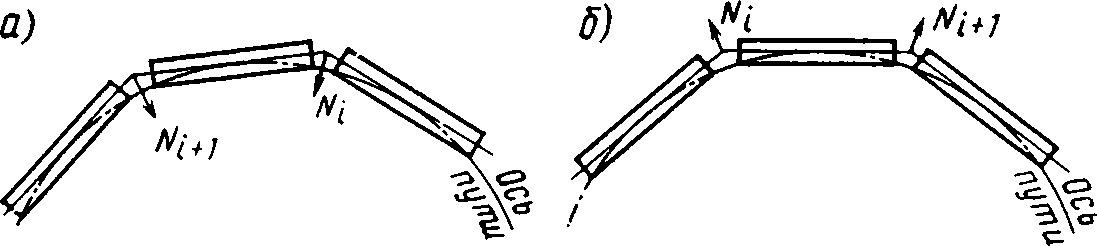

Рис. 77. Действие радиальных составляющих от сцепных устройств в кривых участках пути

Боковые давления на рельс могут вызывать динамические отжатия рельсов, которые приводят к остаточному увеличению ширины колеи. Это зачастую становится причиной схода подвижного состава. Кроме того, наличие отжатий рельсов требует частых перешивок пути.

Исходя из условий обеспечения минимального покрытия головки рельса колесом максимально допускаемое остаточное отжатие рельса на внутризаводских путях принимается равным 11 мм. Исключение составляют лишь специальные пути горячих перевозок на металлургических заводах, где величина отжатий не должна превышать 5—6 мм. Такое же ограничение отжатия должно быть установлено для трамвайных путей, уложенных железнодорожными рельсами. Для уменьшения величины отжатий следует увеличить боковую жесткость рельсо-шпальной решетки.

В кривых малых радиусов может возникать опасность схода экипажа из-за возможности всползания колеса на рельс. Однако на практике такие случаи имеют место лишь при значительных отклонениях в содержании пути или превышении максимально допускаемой скорости движения.

При движении поезда, состоящего из двух и более экипажей, приходится считаться и с появлением дополнительных радиальных составляющих от сцепных устройств. При движении поезда или маневровой подачи с локомотивом впереди, трамвайного поезда, составленного из моторного вагона и одного или двух прицепов, эти составляющие направлены внутрь кривой (рис. 77, а). Сами сцепные устройства при этом работают на растяжение. При толкании, т. е. при движении с локомотивом в конце поезда, дополнительные радиальные составляющие направлены наружу кривой, а сцепные устройства в этом случае работают на сжатие (рис. 77,б). При движении трамвайных поездов, работающих по системе многих единиц, действие дополнительных радиальных составляющих от сцепных устройств выражено в меньшей степени.

Дополнительные силовые воздействия в кривых отрицательно влияют на устойчивость пути, вызывают ускоренный износ рельсов и интенсивное накопление остаточных деформаций в других элементах верхнего строения пути.

Все это определяет конструктивные особенности устройства внутризаводских и трамвайных путей в кривых участках.

Конструкция пути влияет также на характер вписывания экипажа в криволинейную рельсовую колею. Рассмотрим возможные варианты. Различаются два основных вида вписывания: динамическое и статическое. Каждый из этих видов может быть, в свою очередь, свободным (если достаточна ширина колеи) и принудительным (если ширина колеи недостаточна). Если совместное действие всех действующих в кривой сил (включая и боковое давление ветра) настолько относит экипаж наружу кривой, что реборды наружных колес крайних осей тележки прижимаются к (наружному рельсу, наблюдается динамическое вписывание (рис. 78). Если этого действия недостаточно и реборды наружных колес крайних осей прижаты к наружному рельсу не (все — это статическое вписывание. В этом случае реборда наружного колеса передней колесной пары набегает на наружный рельс, а реборда внутреннего колеса приближается к внутреннему рельсу (рис. 79). Если ширина колеи достаточна, то реборда внутреннего колеса, касаясь рельса, не оказывает на него давления и задняя ось может разместиться радиально. Такое вписывание называется свободным статическим. Если же ширина колеи для этого недостаточна, то радиального размещения задней колесной пары не происходит, ее реборда внутреннего колеса вплотную прижимается к рельсу. Происходит принудительное статическое вписывание. Возможен при минимальной ширине колеи предельный случай принудительного статического вписывания, когда все реборды задней и передней колесной пары прижимаются к рельсам. Это — заклиненное статическое вписывание. Такая форма вписывания обычно не допускается, так как горизонтальные силы могут оказаться чрезмерными и при этом может возникнуть опасность распора колеи.

Если при динамическом вписывании между ребордами внутренних колес и внутренним рельсом имеются зазоры — такое вписывание называется свободным динамическим вписыванием. При отсутствии зазора имеет место принудительное динамическое вписывание. Принудительное динамическое вписывание возможно только в своей предельной форме — заклиненного вписывания, так как наличие даже самого небольшого зазора делает динамическое вписывание свободным. Так же как и статическое, заклиненное вписывание обычно не допускается в эксплуатации.

Следует также отметить, что динамическое вписывание, требующее значительных скоростей движения, не реализуется на внутризаводских и трамвайных путях. Основными видами вписывания, таким образом, остаются свободное и принудительное статическое вписывание. Кроме того, установлено, что в кривых радиусом менее 200 м ширина рельсовой колеи, допускающая свободное статическое вписывание, заведомо больше максимальной ширины колеи, достаточной для опирания колес подвижного состава на рельсы. А так как на внутризаводских и трамвайных линиях именно такие радиусы являются наиболее распространенными, то типичным для рассматриваемых условий будет принудительное статическое вписывание.

Если кривой участок пути уложен желобчатыми рельсами или железнодорожными рельсами с контррельсами, схемы вписывания изменяются. При движении экипажа по такой кривой при различных сочетаниях размеров ходовых частей, рельсовой колеи и расстояния между рельсом и контррельсом (или желоба в рельсе трамвайного типа) возможны набегания: реборды переднего наружного колеса на головку наружного рельса, реборды переднего внутреннего колеса — на губку внутреннего рельса (внутренний контррельс), реборды заднего наружного колеса — на губку наружного рельса (наружный контррельс), реборды заднего внутреннего колеса — на головку внутреннего рельса.

При наличии контррельсов различают три варианта взаимодействия колесной пары с рабочими кантами рельсовой колеи: движение направляется только рабочими кантами головок рельсов, губки или контррельсы при этом не работают; движение направляется рабочими кантами головки одного рельса и губки противоположного рельса (контррельса); движение направляется только рабочими кантами губок или контррельсов, головки рельсов при этом не работают.

В процессе эксплуатации важно обеспечить такое взаимодействие колес и рельсов, при котором темп достижения головкой и губкой (рельсом и контррельсом) предельных величин износа был бы примерно одинаков. Это не всегда удается, так как по мере развития бокового износа меняются размеры колеи и желоба и, как следствие, схемы контакта колеса и рельсов.

Таким образом определяется общий характер вписывания. Конкретные задачи на вписывание решаются раздельно для каждой кривой и для каждого типа подвижного состава. Они сводятся в основном к. определению геометрических соотношений между размерными характеристиками пути и ходовых частей (геометрия вписывания) и определению сил взаимодействия пути и подвижного состава при проходе кривых (динамика вписывания).