Колеса локомотивов, железнодорожных и трамвайных вагонов отличаются от колес любых других транспортных средств. Это отличие прежде всего в том, что они наглухо насаживаются на оси и имеют с внутренней стороны гребни (реборды). Такие особенности колес обеспечивают неизменность расстояния между ними и ограниченность боковых перемещений на рельсах. Таким образом направляется движение экипажа по рельсам и не допускается сход колеса с рельса внутрь или наружу при исправном пути.

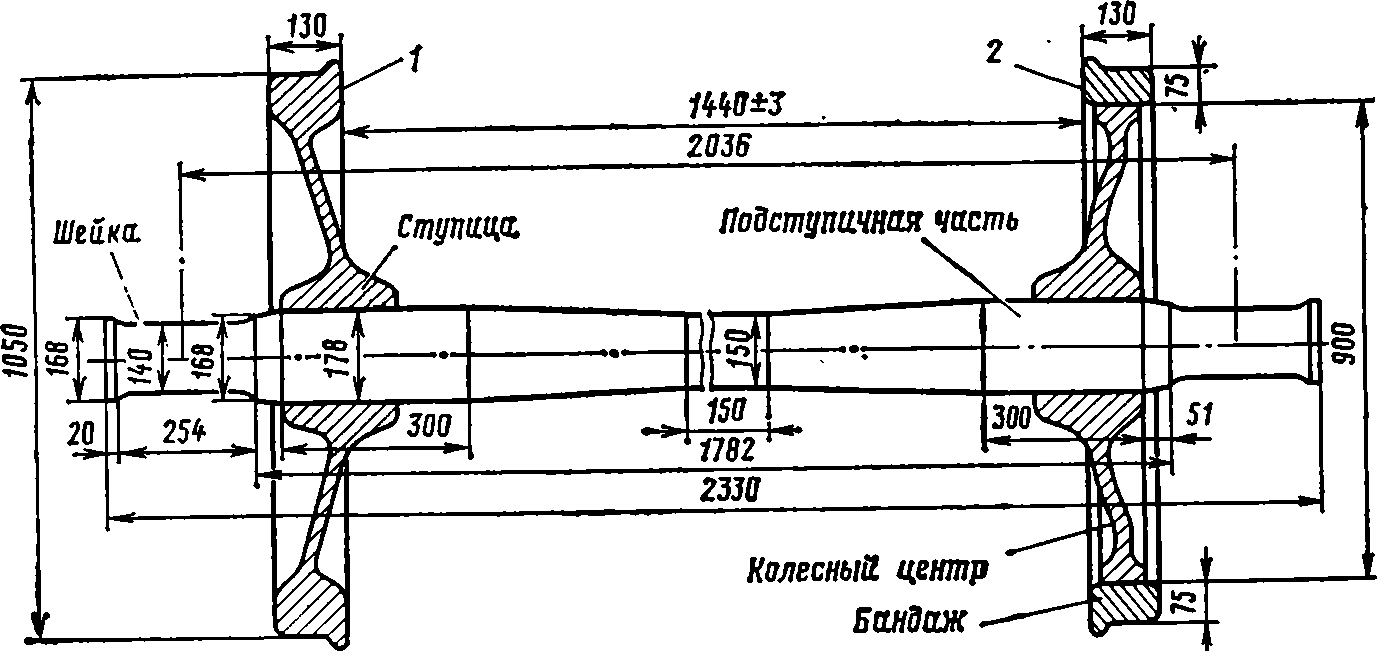

Рис. 2. Колесная пара железнодорожного вагона:

1 — цельнокатаное безбандажное колесо; 2 — сборное колесо с надетым бандажом

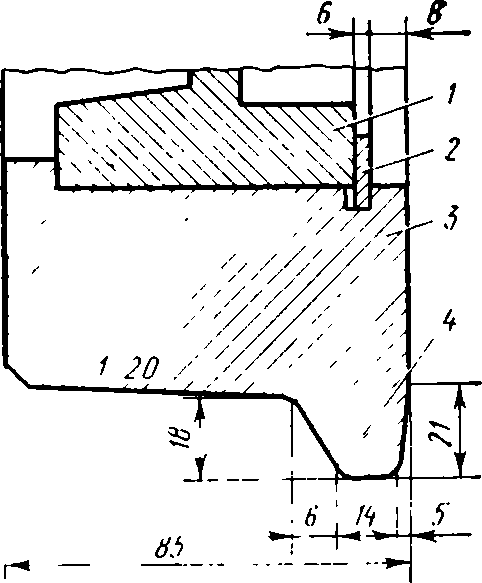

Рис. 3. Очертания трамвайного бандажа:

1 — колесный центр; 2 — стопорное кольцо; 3 — бандаж; 4 — реборда

Ось с насаженными на нее колесами называется колесной парой (рис. 2). Расстояние между внутренними гранями бандажей (или ободов при цельнокатаных колесах) — так называемая насадка — строго регламентируется. Она равна для железнодорожного подвижного состава нормальной колеи 1440 мм, узкой колеи — 685 мм; для трамвайных вагонов нормальной колеи — 1474 мм, узкой колеи — 950 мм. Установлены и допуски, которые соответственно составляют ±3, ±3, ±2 и ±1 мм. Основным типом железнодорожных колес являются цельнокатаные. Колеса современных трамвайных вагонов — это стальной диск с насаженным на него бандажом (рис. 3), который крепится к ступице с помощью резиновых прокладок. Ширина бандажа, опирающегося на рельс, тоже неодинакова. На железных дорогах она составляет 130—140 мм, такой бандаж всегда перекрывает головку рельса. Трамвайный бандаж имеет ширину 85 мм и не перекрывает рельс. Это понятно, так как иначе колесо могло бы катиться по дорожному покрытию, которое сооружается в одном уровне с головкой рельса. Нормируются и размеры реборды. Ее толщина не должна быть больше 33 мм или меньше 25 мм при измерении у локомотивов на расстоянии 20 мм, а у вагонов — на расстоянии 18 мм от вершины. Высота железнодорожной реборды — 30 мм для локомотивов и 28 мм для вагонов.

Новая неизношенная реборда колеса трамвая имеет толщину, измеряемую на уровне 7—8 мм ниже поверхности катания рельса, — 22 мм, а высоту — 18 мм для обычного трамвая и 22 мм для скоростного. Не допускаются в эксплуатацию колесные пары, если высота реборды менее 11 мм для обычного трамвая и менее 15 мм для

скоростного и если толщина реборды соответственно меньше 8 и 10 мм. Если сложить ширину насадки и удвоенную толщину неизношенной реборды, получится ширина колесной пары или колесная колея. Этот размер строго увязывается с основной геометрической характеристикой рельсового пути — шириной рельсовой колеи.

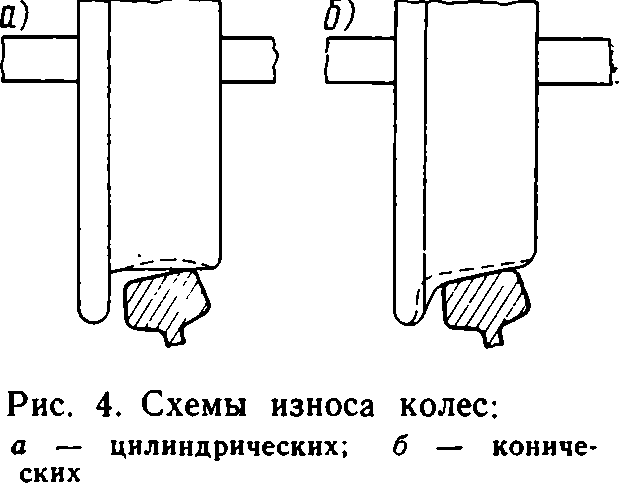

До 1983 г. трамвайные вагоны имели колеса с цилиндрическими бандажами. Однако цилиндрическое очертание бандажа определяет меньшую площадь передачи нагрузки на рельс и как следствие, появление желобчатого износа бандажа (рис. 4). Кроме того, любая неровность пути вызывает резкое боковое перемещение колес с цилиндрической поверхностью катания и, наоборот, при выходе из среднего по отношению к рельсам положения колесная пара при коническом очертании бандажа сразу же стремится вернуться к этому среднему положению. Таким образом коничность бандажа обеспечивает плавность движения. Эта же коничность компенсирует продольное проскальзывание одного из колес, возникающее при проходе кривых участков пути. Конические бандажи с уклоном 1:20 внутрь колесной пары обеспечивают более плавное движение и имеют ряд других преимуществ, хотя и они в ряде случаев не устраняют проскальзывания и приводят к вилянию экипажей. Все железнодорожные колеса имеют конические бандажи. После выхода ГОСТ 25712—83 трамвайные колеса стали изготавливать также с коничностью по кругу катания 1:20*. Из-за коничности колес приходится рельсы ставить с подуклонкой внутрь колеи. Это несколько усложняет конструкцию пути и технологию его содержания и ремонта.

* Трамвайные вагоны Т-3 (производства ЧССР) имеют цельнокатаные безбандажные колеса.

Колесные пары двухосных вагонов закрепляют в самостоятельной раме, у четырехосных вагонов имеются две двухосные тележки, в раме каждой из которых соединены по две оси. Оси двухосного вагона или двухосной тележки должны в прямых участках пути удерживаться в положении взаимно параллельном и перпендикулярном продольной оси вагона. При проходе кривого участка пути оси должны иметь возможность поворачиваться в положение, близкое к направлению радиуса этого участка, а при выходе с кривой вернуться в прежнее положение. Условия прохода вагона по кривым разных радиусов определяются расстоянием между осями колесных пар (двухосных вагонов или тележек) и между осями шкворней тележек (четырехосных вагонов).

Колебания подвижного состава достаточно разнообразны. Действуя совместно, они могут вызывать сложные пространственные перемещения, тем самым комплексно воздействуя на путь. При этом различаются поперечная боковая качка, подпрыгивание, продольная качка (галопирование), подергивание вдоль пути, боковой относ, виляние экипажа. Действие возникающих при этом усилий также комплексно. В сочетании с действием сил, определяемых конструкцией самого пути и особенностями его плана и профиля, это вызывает возникновение в разных элементах пути различных напряжений.

В металлических частях пути появляются напряжения растяжения, сжатия, изгиба, среза, кручения; в шпалах — помимо перечисленных возникают напряжения скалывания и смятия; в балластном слое и на земляном полотне — напряжения давления на площадку, сложно распространяющиеся в сыпучем материале. При этом все элементы пути настолько связаны друг с другом в единой путевой конструкции, что изменения в работе хотя бы одного из них вызывают изменения в работе каждого элемента и пути в целом.

Характер взаимодействия пути и подвижного состава определяет не только требования к прочности и сопротивляемости пути действующим на него нагрузкам, но и его конструктивные размеры, очертания, габариты.