5-6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТРОЛЛЕЙБУСА СЕРИИ ЗИУ-5

На троллейбусе серии ЗИУ-5 применена автоматическая групповая система управления пуском двигателя и неавтоматическая система управления электрическим торможением.

Электрическая схема троллейбуса (рис. 5-10 и 5-11) позволяет получить автоматический пуск с места под контролем реле ускорения, движение с различными скоростями, повторный пуск после выбега, маневровый режим, электродинамическое (реостатное) торможение, рекуперативное торможение и реверсирование (изменение направления движения).

Тяговый режим.

Для подготовки схемы троллейбуса к работе водитель должен установить токоприемники на контактные провода и затем включить выключатели ВУ1 (1—3) и ВУ2 (2—4), подключающие схему управления к источнику постоянного тока, и низковольтные выключатели ВУВ (5—47) и ВУК (5—48), которые подают питание на катушки контакторов КВГ (47—6) и КМК (44—6). Контактор КВГ контактом КВГ (Т1Д— TIE) подает напряжение на двигатель вентилятора и генератора, а контактор КМК при включенном регуляторе давления АК (48—44) контактом КМК (Т1Ж— Т1И) вводит в работу двигатель компрессора МК. В цепи катушек линейных контакторов замыкаются контакт PH (11—14) пулевого реле PH и блокировочный контакт КВГ (10—6) контактора вентилятора и генератора. Затем устанавливают реверсор в положение, соответствующее требуемому направлению движения троллейбуса, и включают автоматический выключатель.

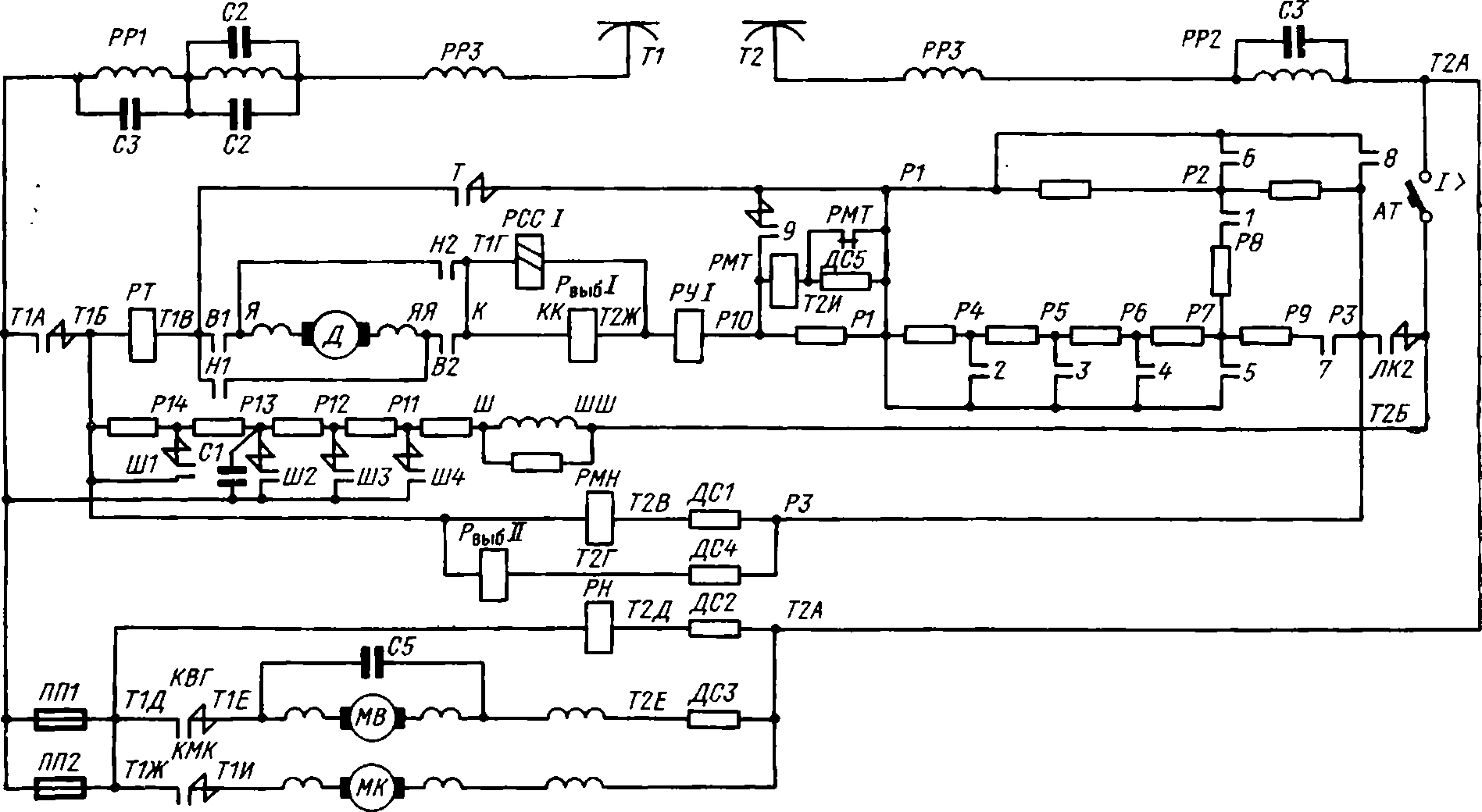

Рис. 5-10. Схема силовой цепи троллейбуса серии ЗИУ-5.

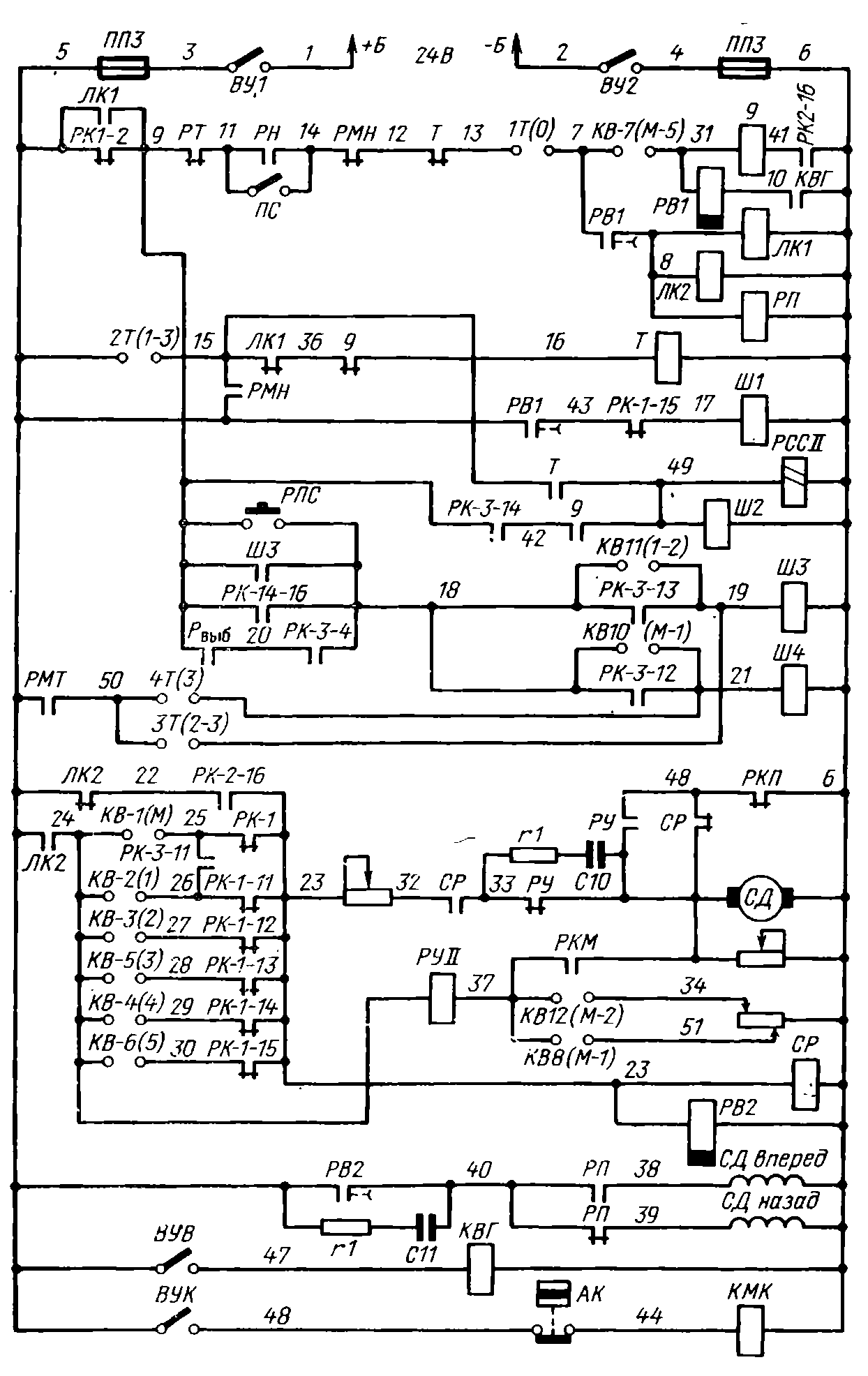

Рис. 5-11. Схема цепей управления троллейбуса серии ЗИУ-5.

275

Режим работы троллейбуса водитель задает контроллером управления типа КВП-20Б, который имеет пять рабочих положений. На нулевом положении тяговый двигатель отключен от контактной сети. Первое положение контроллера предназначено для маневровой работы троллейбуса со скоростью до 8—10 км/ч. При установке ходовой педали контроллера управления в первое «маневровое» положение хода в схеме управления замыкается кулачковый контактор КВ-7 (М-5) КВМ-5 (7— 31), который по цепи 1—3—5—9—11—14—13—7—31— 10—6—2 подает напряжение на включающую катушку реле времени ΡΒ1 (цифра, стоящая рядом с буквами КВ, указывает номер кулачкового контактора. Цифры, стоящие в первых скобках, указывают позиции, на которых кулачковый контактор замкнут, а цифры, стоящие во вторых скобках, обозначают провода слева и справа от аппарата).

Реле времени одним замыкающим контактом РВ1 (7—8) замыкает цепи включающих катушек линейных контакторов ЛК1 и ЛК2 и промежуточного реле РП, а другим замыкающим контактом РВ1 (5—43) включает контактор параллельной обмотки возбуждения Ш1. Линейные контакторы своими главными контактами ЛК1 (Т1А—Т1Б) и ЛК2 (Р3—Т2Б), находящимися в высоковольтной схеме, подключают якорь Д (Я—ЯЯ) тягового двигателя к сети, а контактор Ш1 уменьшает сопротивление в цепи параллельной обмотки возбуждения Ш—ШШ.

Ток якоря двигателя на позиции 1 группового РК проходит от токосъемника Т1 через радиореакторы РР3 и РР1, контакт линейного контактора ЛК1, катушку токового реле перегрузки РТ (Т1Б—Т1В), контакт реверсора P3 (Т1В—Я), якорь Д, второй контакт реверсора Р2 (ЯЯ—Т1Г), через последовательную обмотку возбуждения двигателя К—КК, последовательную катушку реле выбега Рвыб (КК—Т2Ж), основную катушку реле ускорения РУ 1 (Т2Ж—Р10), тормозное сопротивление Р10—Р1, пусковое сопротивление Р1—Р2—Р3, контакт линейного контактора ЛК2, контакт автоматического воздушного выключателя АТ (Т2Б—Т2А), радиореакторы РР2 и РР3 к токосъемнику Т2. Ток параллельной обмотки возбуждения проходит от токосъемника Т1 через радиореакторы РР3 и РР1, контакты линейного контактора ЛК1, контакты контактора Ш1, сопротивление Р14—Р13—Р12—РП—Ш, обмотку возбуждения Ш—ШШ, автоматический выключатель АТ, радиореакторы РР2 и РР3 к токосъемнику Т2.

В схеме управления линейный контактор ЛК2 своим замыкающим блок-контактом ЛК2 (5—24) через кулачковый контактор КВ-1(М) (24—25) контроллера управления и кулачковый контактор РК1 (25—23) группового РК (цифры, стоящие рядом с буквами РК, указывают позиции, на которых кулачковый контактор замкнут, а цифры, стоящие в скобках, обозначают провода слева и справа от аппарата) подаст напряжение на подъемные катушки реле времени РВ2 (23—6) и стоп-реле СР (23—6).

Промежуточное реле РП, включающееся одновременно с линейными контакторами ЛК1 и ЛК2, своим замыкающим контактом РП (40—38) подготовило к работе обмотку возбуждения серводвигателя «вперед». После включения замыкающих контактов стоп-реле СР (32—33) и реле времени РВ2 (5—40) и выключения размыкающих контактов стоп-реле СР (35—48) получают питание якорь серводвигателя СД и обмотка возбуждения «вперед» (серводвигатель начинает вращать кулачковый вал группового РК).

Реле ускорения имеет две катушки. Одна катушка (основная) РУ1 (Т22К—Р10) включена в силовую цепь тягового двигателя, другая (включающая) РУП (24— 37) включена в цепь якоря серводвигателя. Кроме того, в групповом РК установлен кулачковый контактор КЭ-54 с двумя контактами РКП (48—6) и РКМ (37—35).

На позициях РК (определяемых полным включением кулачковых контакторов и указанных на диаграмме включения) замыкается контакт этого контактора РКП (48—6), включенный параллельно якорю серводвигателя, а между позициями замыкается контакт РКМ (37—35) и размыкается контакт РКП (48—6). На позициях РК питание якоря серводвигателя осуществляется через контакты РУ (33—35) реле ускорения. Между позициями якорь серводвигателя получает питание через катушку реле ускорения РУН.

При подходе группового РК к позиции 2 контакт РКМ (37—35) кулачкового контактора размыкается и включающая катушка РУП (24—37) реле ускорения обесточивается, т. е. реле ускорения остается под контролем тока якоря тягового двигателя, протекающего по основной катушке РУ1 (Т2Ж—Р10). В то же время происходит замыкание контактов РКП (48—6) того же кулачкового контактора.

Если ток якоря тягового двигателя превосходит по величине уставку выключения реле ускорения, то контакт РУ (33—35) остается разомкнутым, а контакт РУ (35—48) продолжает быть замкнутым. Таким образом, при наличии в силовой цепи тока, превышающего допустимый, на позиции группового РК образуется короткозамкнутый контур якоря серводвигателя СД—35—48—6—СД. Серводвигатель переводится в режим динамического торможения, что ведет к затормаживанию и остановке вала РК на позиции.

Наличие в цепи якоря серводвигателя контакта РКМ, не имеющего перекрытия с контактом РКП, ликвидирует опасность остановки серводвигателя между позициями в тот момент, когда контакт реле ускорения (35—48) замкнут. Ток якоря тягового двигателя на 1—3 позициях РК не достигает уставки реле ускорения, т. е. не удерживает реле во включенном положении на позициях контроллера. Поэтому переход между позициями с 1 на 2 и 2 на 3 происходит хронометрически примерно за 0,4 с.

На позиции 2 группового РК размыкается кулачковый контактор РК1 (25—23), разрывается цепь питания якоря серводвигателя, включающих катушек стоп-реле СР и реле времени РВ2, так как на «маневровом» режиме замкнут только контактор КВ—1 (М) (24—25). Стоп-реле своим размыкающим контактом СР (35—48) замыкает накоротко якорь серводвигателя. В этой же цепи находится контакт РКП, обеспечивающий появление тормозного эффекта только на фиксированной позиции.

Реле времени контактом РВ2 (5—40) размыкает цепь обмотки возбуждения серводвигателя «вперед» через определенный промежуток времени после срабатывания стоп-реле, так как имеет выдержку времени на отключение. Серводвигатель с замкнутым накоротко якорем при наличии магнитного потока создает достаточный тормозной момент, что обеспечивает четкую остановку вала РК на фиксированной позиции. Позиция 2 группового РК является маневровой. На этой позиции кулачковый контактор РК2—16 (41—6) включает электромагнитный контактор 9, который своими контактами 9 (Р1—Р10) выводит из цепи тягового двигателя сопротивление P1—P10, при пуске на позиции 1 значительно ограничивающее пусковой ток.

Момент тягового двигателя на позиции 1 мал и недостаточен для движения троллейбуса, но достаточен для выбора люфта в механической передаче. Эта предпусковая позиция исключает удар в механической передаче. На второй «маневровой» позиции РК (рис. 5-12) также включается силовой кулачковый контактор 1 (Р2—Р8), который параллельно к сопротивлению Р1—Р2 подключает сопротивления Р1—Р4—Р5—Р6—Р7. В результате ток двигателя возрастает и троллейбус начинает двигаться со скоростью 8—10 км/ч. На этой позиции пусковые сопротивления рассчитаны на непрерывную работу в течение 5 мин.

На этой же позиции в связи со значительной величиной пускового тока, протекающего по катушкам реле выбега Рвыб (КК—Т2Ж), замыкаются контакты Рвыб (9—20) этого реле в схеме управления, что подготавливает к замыканию цепи питания подъемных катушек контакторов Ш3 (19—6) и Ш4 (21—6).

Для пуска тягового двигателя до выхода на безреостатную характеристику с полным выведением пуско-вых сопротивлений необходимо установить педаль контроллера управления во второе положение (маневровое положение считается первым), на котором замыкается кулачковый контактор КВ-2(1) (24—26), На позиции 2 вал РК не останавливается, так как остается замкнутой цепь 1—5—24—26—23, подающая напряжение на серводвигатель.

На позиции 3 РК включается силовой кулачковый контактор 2 (Р1—Р4) и кулачковые контакторы цепи управления РК3—14 (9—42), РК3—12(18—21), РК3—13 (18—19) и РК3—4 (18—20). Контактор 2 выводит из цепи якоря тягового двигателя секцию пускового сопротивления Р1—Р4, а контакторы цепи управления включают электромагнитные контакторы Ш2 (49—6), Ш3 (19—6) и Ш4 (21—6), которые в высоковольтной схеме выводят регулировочные сопротивления Р14—Р13— Р12—РП из цепи обмотки параллельного возбуждения Ш—ШШ тягового двигателя. В дальнейшем пуск происходит при полном поле последовательной и параллельной обмоток возбуждения.

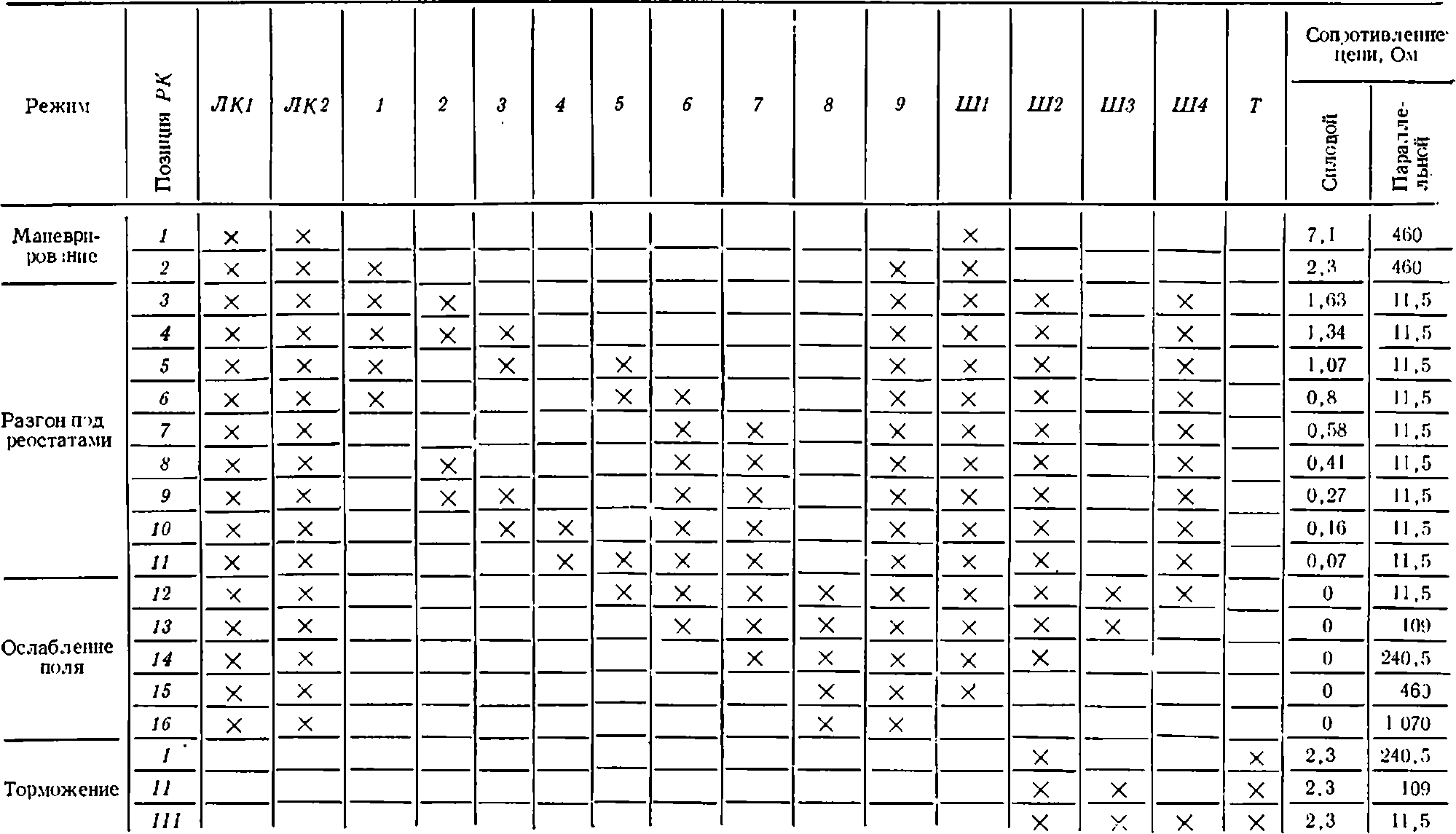

Рис. 5-12. Последовательность замыкания индивидуальных контакторов и кулачковых контакторов РК.

На позиции 4 включается кулачковый контактор 3 (Р1—Р5), который выводит сопротивление Р4—Р5, а на позиции 5 замыкается кулачковый контактор 5 (Р1—Р7), который выводит еще две секции пускового сопротивления Р5—Р6—Р7. На этой позиции в цепи якоря двигателя остается сопротивление Р1—Р2, включенное параллельно с сопротивлением Р7—Р8, и сопротивление Р2—Р3. Контактор 2 (Р1—Р4) при включенном параллельно контакторе 5 (Р1—Р7) выключается без разрыва цепи с током.

На позиции 6 в результате включения кулачкового контактора 6 (Р1—Р2) в цепи двигателя остается включенным сопротивление Р2—Р3 и выключается обесточенный контактор 3 (Р1—Р5).

На позиции 7 контактор 7 (Р9—Р3) подключает параллельно сопротивлению Р2—Р3 группу сопротивлений Р1—Р4—Р5—Р6—Р7—Р9, при этом развертка кулачковых шайб в групповом РК не должна допускать перекрытия кулачковых контакторов 5 (Р1—Р7) и 7 (Р9—Р3), т. е. сначала должен обязательно выключиться контактор 5, а только потом — контактор 7. В противном случае из подключенной контактором 7 параллельной цепи будет выведено чрезмерно большое сопротивление Р1—Р4—Р5—Р6—Р7, что вызовет недопустимый толчок тока и силы тяги троллейбуса при каждом пуске. На этой же позиции выключается контактор 1.

На позициях 8, 9 и 11 последовательно включаются кулачковые контакторы 2 (Р1—Р4), 3 (Р1—Р5) и 4 (Р1—Р6), которые уменьшают сопротивление в цепи Р1—Р4—Р5—Р6—Р7. На позиции 12 в схеме управления размыкается контактор РК1—11 (26—23) и серводвигатель, как и на позиции 2 (при работе на маневровом режиме), переводится в режим динамического торможения и останавливает групповой РК.

На позиции 12 включается контактор 8 (Р1—Р3), который выводит из цепи якоря все пусковые сопротивления, и тяговый двигатель начинает работать на безреостатной характеристике с полным полем возбуждения.

Для увеличения скорости троллейбуса педаль хода контроллера управления необходимо перевести последовательно (или установить сразу) на третье, четвертое или пятое ходовое положение. В соответствии с этим замыкаются кулачовые контакторы контроллера управления КВ-3 (2) (24—27), КВ-5 (3) (24—28), КВ-4 (4) (24—29) и КВ-6 (5) (24—30) и РК переводится на позиции 13—16. При этом последовательно размыкаются кулачковые контакторы РК3-12 (18—21), РК3-13 (18—19), РК3-14 (9—42) и РК1-15 (43—17), которые выключают в такой же последовательности электромагнитные контакторы Ш4, Ш3, Ш2, Ш1, т. е. в параллельную обмотку вводится сопротивление.

На позиции 13 вводится сопротивление Р12—РП, также вводят Р13—Р12—РП, Р14—Р13—Р12—РП и Т1Б—Р14—Р13—РП на позиции 14—16 соответственно. Таким образом, происходит последовательное ослабление поля возбуждения двигателя и, следовательно, повышение скорости движения троллейбуса.

Схема предусматривает возможность разгона троллейбуса с разным ускорением на случай гололеда или маневрового движения. Величину ускорения изменяют контроллером управления. На маневровом и первом положениях замыкается кулачковый контактор КВ-8 (М) (37—51), а во втором положении включается контактор КВМ-2 (37—34). В этом случае катушка реле ускорения РУП оказывается постоянно включенной через добавочное сопротивление 51—6 или 34—6. Наличие дополнительной н. с. снижает ток срабатывания реле ускорения до значения, обеспечивающего разгон троллейбуса с ускорением 0,8; 1 и 1,4 м/с2.

При сбросе педали контроллера управления в пулевое положение размыкаются все кулачковые контакторы КВ. Катушки контактора 9 и реле времени РВ1 обесточиваются и эти аппараты выключаются. Выключение контактора 9 обуславливает введение в цепь якоря тягового двигателя сопротивления Р1—P10. Линейные контакторы ЛК1—ЛК2 выключаются через определенный промежуток времени после выключения контактора 9, так как в цепи катушек линейных контакторов установлен контакт реле времени РВ1, с выдержкой времени на отключение.

Наличие сопротивления в цепи якоря тягового двигателя снижает разрываемый линейными контакторами ток и улучшает динамические показатели троллейбуса при размыкании электрической цепи (особенно при сбросе педали в пусковом режиме).

Через размыкающий блок-контакт ЛК2 (5—22) контактора ЛК2 и кулачковый контактор РК2-16 (22—23) получают питание катушки реле времени РВ2, стоп-реле СР и якорь серводвигателя. Одновременно благодаря выключению реле РП замыкается цепь обмотки возбуждения серводвигателя «назад» и групповой РК возвращается на позицию 1. Регулирование времени вращения РК осуществляется сопротивлением 35—6, подключенным параллельно якорю серводвигателя, и сопротивлением 23—32, находящимся в цепи якоря серводвигателя.

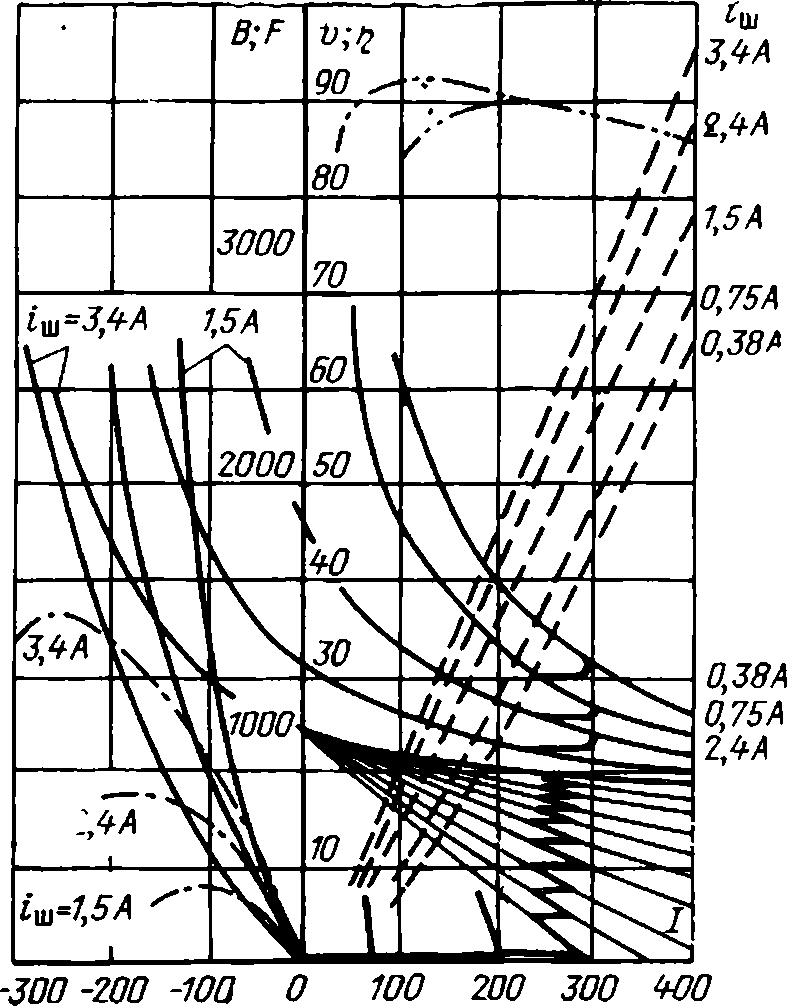

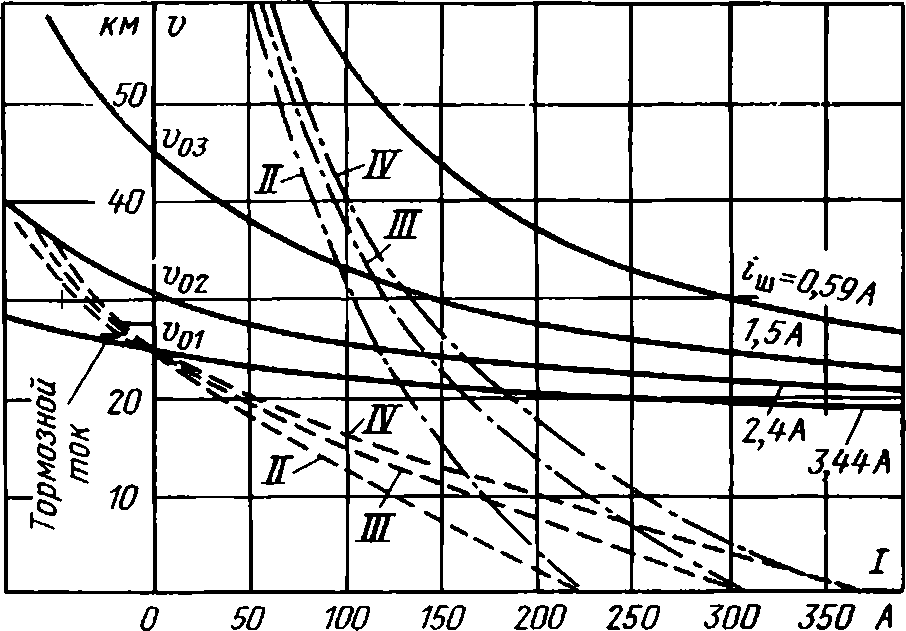

Рис. 5-13. Пуско-тормозные характеристики троллейбуса серии ЗИУ-5.

Пусковые и тормозные характеристики троллейбуса показаны на рис. 5-13. В правом квадранте диаграммы тонкими линиями изображены пусковые реостатные характеристики (зависимость скорости от тока двигателя). Каждая характеристика соответствует определенному пусковому сопротивлению в цепи якоря, определяемому позицией РК. Утолщенной линией показан график нарастания под контролем реле ускорения пускового тока в цепи якоря тягового двигателя. В левом квадранте показаны зависимость тормозного усилия двигателя от генераторного тока и зависимость генераторного тока от скорости троллейбуса при разном возбуждении параллельной обмотки.

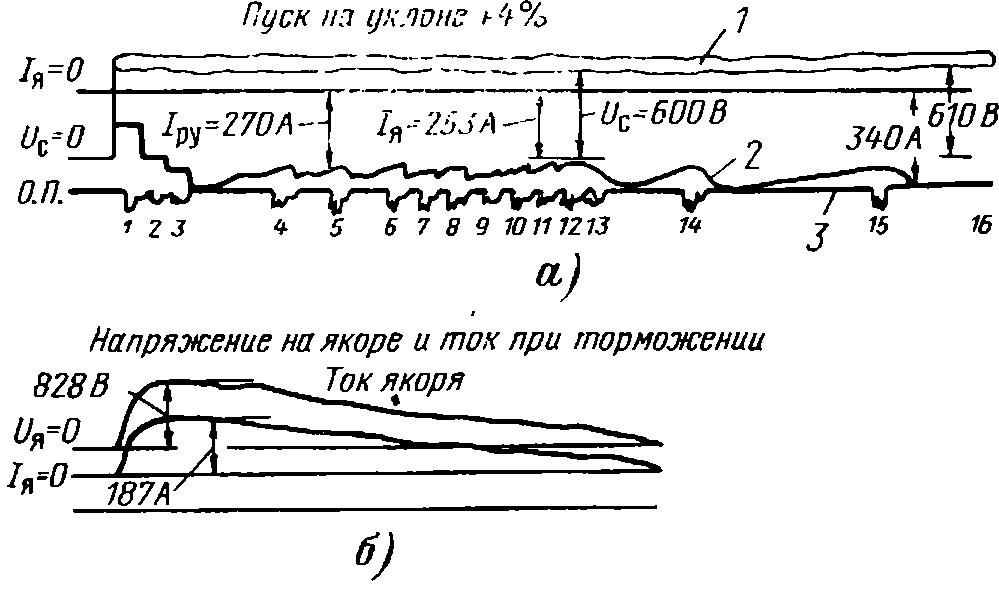

Осциллограмма (записанная специальным прибором — осциллографом), показывающая нарастание тока тягового двигателя по позициям группового РК, приведена на рис. 5-14,а.

Рис. 5-14. Осциллограммы тока и напряжения.

а — осциллограмма нарастания тока тягового двигателя по позициям группового ПК; б — осциллограмма напряжения и тока в якоре тягового двигателя при реостатном торможении.

Кривая 1 отображает величину напряжения в контактном проводе во время проведения опыта на движущемся троллейбусе. Кривая 2 является записью тока якоря Iя тягового двигателя во время пуска троллейбуса с установленной на пятом положении педалью контроллера управления. На кривой 3 отмечены позиции 1—16 группового РК.

На осциллограмме видно, что средний пусковой ток, начиная с позиции 3, поддерживается с помощью реле ускорения па одном уровне 270 А. Хорошо заметно резкое изменение (нарастание) тока якоря, связанное с выведением ступеней пускового сопротивления, и плавное уменьшение тока по мере разгона троллейбуса.

Реле ускорения на отдельных позициях задерживает вращение РК. Первые три позиции контроллер проходит без задержки — хронометрически. На позиции 3 реле сработало и остановило серводвигатель. Кроме того, отчетливо видны задержки между позициями 4—6, а также между 13 и 16. При неавтоматической системе управления подобные задержки, связанные с выведением пусковых сопротивлении, осуществляет непосредственно водитель изменением скорости движения ходовой педали контроллера.

Рис. 5-15. Диаграмма повторного пуска тягового двигателя.

Повторный пуск.

При автоматической системе управления с групповым РК восстановление двигательного режима после выбега (после сброса педали контроллера управления в нулевое положение) возможно только после прохождения валом РК всех позиций (с позиции 1 до заданной новым положением педали контроллера управления).

На втором положении контроллера управления замыкается контактор Ш4, который создаст полное поле возбуждения от параллельной обмотки тягового двигателя, т. е. рабочую характеристику iш=3,44 А (рис. 5-15). Все реостатные характеристики II, III, IV пересекаются в одной точке υ01, называемой пограничной скоростью. При скорости, выше пограничной, реостатные характеристики оказываются в левом (тормозном) квадранте, т. е. повторный пуск выше этой скорости вызовет появление тормозного тока.

На третьем положении контроллера управления контактор Ш4 выключен, что ведет к уменьшению потока возбуждения. Поэтому все реостатные характеристики в этом случае будут пересекаться в точке υ02 и тормозной эффект будет возможен только при повторном пуске троллейбуса со скорости выше 32 км/ч.

Выключение контактора Ш3 (четвертое положение контроллера) создает лучшие условия для повторного пуска троллейбуса, так как пограничная скорость υ03 повышается до 45 км/ч. Если ввести в цепь обмотки возбуждения Ш—ШШ дополнительное сопротивление, то двигатель будет работать на более высокой характеристике, пограничная скорость которой лежит выше 70 км/ч, и все реостатные характеристики в допустимом диапазоне скорости находятся в первом квадранте. Таким образом, повторный пуск необходимо осуществлять только при ослабленном поле возбуждения.

Для этой цели в схеме троллейбуса установлено двухкатушечное реле выбега. Одна катушка Рвыб I (КК—Т2Ж) включена в цепь якоря электродвигателя, а другая катушка Рвыб II (Т1Б—Т2Г) через добавочное сопротивление ДС4 (Т2Г—РЗ) подключена к контактной сети. Замыкающий контакт Рвыб (9—20) находится в цепи катушек контакторов Ш3 и Ш4. В этой же цепи имеется кулачковый контактор РК3-4 (20—18), который замкнут только на позициях 3 и 4 группового РК.

При скорости, выше пограничной, противо- э. д. с. двигателя значительна, поэтому ток якоря при пуске после выбега меньше тока якоря при пуске со стоянки. Ток включения реле выбега устанавливается таким, что при повторном пуске реле не срабатывает и контакторы параллельной обмотки возбуждений Ш3 и Ш4 не включаются, т. е. пуск происходит при ослабленном поле двигателя. В то же время пуск с остановки при ослабленном поле возбуждения недопустим, во избежание перегрузки двигателя по току, поскольку момент двигателя зависит от потока возбуждения и тока якоря. Поэтому реле выбега нужно регулировать так, чтобы при трогании троллейбуса с места оно обязательно включалось.

Намагничивающие силы последовательной и параллельной обмоток реле выбега направлены навстречу друг другу, что создает при изменении напряжения в сети автоматическое изменение уставки реле, расширяющее диапазон его защитного действия.

Тормозной режим.

Электрическая схема троллейбуса предусматривает три ступени реостатного торможения. При установке тормозной педали контроллера управления в первое положение (ходовая педаль не сброшена в нулевое положение) в схеме управления размыкается кулачковый контактор тормозного контроллера 1Т (0) (13—7), который разрывает цепь включающих катушек контакторов ЛК1, ЛК2, 9 и реле РВ1, РП. Контактор 9 вводит в силовую цепь двигателя сопротивление Р1—Р10, контакторы ЛК1 и ЛК2 отключают якорь тягового двигателя от сети, а реле РП возвращает групповой РК на пулевую позицию; после выбега схема уже подготовлена к торможению, так как контакторы 9, ЛК1, ЛК2 и реле РВ1 и РП выключены кулачковым контактором КВ-7 (М-5). На этой же позиции замыкается кулачковый контактор тормозного контроллера 2Т (1—3) (5—15), который после выключения контакторов ЛК1 и 9 подает напряжение па катушку тормозного контактора Т (16—6).

В силовой цепи тормозной контактор главными контактами Т (Т1В — Р1) подключает якорь тягового двигателя к тормозному сопротивлению. Одновременно блокировочным контактом Т (15—49) тормозной контактор включает контактор Ш2, который последовательно с сопротивлением Р13 — Р12 — РП — Ш подключает параллельную обмотку возбуждения Ш — ШШ двигателя к контактной сети. Наличие замкнутого па сопротивление контура якоря двигателя, магнитного потока параллельной обмотки возбуждения и вращение якоря за счет запасенной при движении троллейбуса энергии приводят к переводу двигателя в генераторный режим, вызывающий торможение троллейбуса. Вырабатываемая электроэнергия гасится на отдельно выделенном тормозном сопротивлении Р1 — Р10, что позволяет получить реостатное торможение до возвращения вала группового РК на первую позицию.

Для усиления тормозного эффекта нужно тормозную педаль перевести в следующее положение и тем самым последовательно замкнуть в схеме управления кулачковые контакторы 3Т (2—3) (50—19) и 4Т (3) (50—21), которые включают контакторы Ш3 и Ш4, выводящие из параллельной обмотки возбуждения секции регулировочных сопротивлений Р13— Р12 и Р12 — PH. В результате магнитный поток двигателя и тормозное замедление троллейбуса увеличиваются. При дальнейшем движении тормозной педали вступает в действие пневматический тормоз. В начале торможения (рис. 5-14,б), когда скорость троллейбуса еще велика, наблюдается резкое увеличение напряжения и тормозного тока (максимальное напряжение 828 В, максимальный ток 187 А). По мере торможения троллейбуса и уменьшения частоты вращения якоря напряжение и тормозной ток уменьшаются до нуля.

Электрическое рекуперативное торможение.

Рекуперативиое торможение па троллейбусе можно осуществить при скоростях, превышающих 25 км/ч, и наличии потребителя па линии. Схема управления сервоприводом РК построена таким образом, что возвращение вала группового РК на позицию 1 возможно только при сбросе ходовой педали контроллера управления в нулевое положение.

Для получения рекуперативного торможения необходимо постепенно переводить ходовую педаль контроллера управления с пятого ходового положения до первого (не устанавливая в нулевое положение), при этом вал группового РК остается неподвижным, а линейные контакторы замкнуты. В результате происходит усиление поля тягового двигателя благодаря последовательному включению контакторов Ш3 и Ш4. Таким образом, изменяя возбуждение двигателя установкой педали контроллера управления в одно из ходовых положений, можно в широком диапазоне регулировать скорость троллейбуса при полностью выведенных пусковых сопротивлениях.

Защита электрических цепей.

Для защиты двигателей и аппаратуры от ненормальных режимов, которые могут возникнуть при работе троллейбуса па линии, в схеме предусмотрен ряд специальных устройств: токовое реле РТ, автоматический выключатель АТ, нулевое реле PH, реле максимального напряжения РМН, реле минимального тока РМТ и предохранители ПП1 и ПП2.

Катушка токового реле РТ (Т1Б — Т1В) находится в цепи якоря двигателя, а размыкающий контакт РТ (9—11) установлен в цепи катушек линейных контакторов и промежуточного реле. При перегрузке тягового двигателя реле срабатывает и выключает линейные контакторы и промежуточное реле, т. е. силовая цепь якоря двигателя отключается от контактной сети, а групповой РК возвращается на первую позицию.

Тяговый двигатель нельзя подключать па полное напряжение контактной сети без включенных последовательно с ним пусковых сопротивлений после значительного по времени перерыва питания. В эксплуатации такой случай может быть при внезапном исчезновении и последующем восстановлении напряжения в контактной сети или при проезде секционного изолятора, когда водитель не установил ходовую педаль в нулевое положение.

Для исключения ненормальных режимов в схеме предусмотрено нулевое реле, катушка которого PH (Т1Ж—Т2Д) реагирует па напряжение сети, а замыкающий контакт PH (11—14), так же как и контакт токового реле, воздействует на линейные контакторы. После срабатывания токовой или нулевой защиты водитель сможет продолжать работу только после возвращения педали контроллера управления и РК в исходное положение, так как в цепи катушек линейных контакторов установлен кулачковый контактор РК1-2 (5—9), замкнутый па позициях 1 и 2 РК.

Если при рекуперативном торможении в сети не окажется потребителя энергии, вырабатываемой тяговым двигателем, и напряжение в контактном проводе превысит 725 В, то сработает реле максимального напряжения, катушка которого РМН (Т1Б—Т2В) находится в высоковольтной схеме; размыкающим контактом РМН (14 — 12) реле разрывает цепь питания катушек линейных контакторов и промежуточного реле, а замыкающим контактом РМН (5—15) замыкает цепь питания катушки тормозного контактора Т (16—6), т. е. происходит отсоединение двигателя, работающего в генераторном режиме, от сети и осуществляется переход па реостатное торможение.

Во время стоянки троллейбуса при нажатой тормозной педали параллельная обмотка тягового двигателя обтекается максимальным током и перегревается (вентилятор двигателя неподвижен). Для защиты обмотки от перегрева служит реле минимального тока. Его катушка РМТ (Т211 — Р10) установлена в тормозном контуре, а замыкающий контакт РМТ (5—50) находится в цепи контакторов возбуждения Ш3 и Ш4. На остановке реле выключается и своим контактом выключает контакторы Ш3 и Ш4, т. е. в цепь параллельной обмотки возбуждения вводится добавочное сопротивление Р13 — Ш, которое ограничивает ток обмотки. В зависимости от скорости начала торможения на катушку реле РМТ может подаваться высокое напряжение. В связи с этим последовательно с катушкой вводится дополнительное сопротивление ДС5 (Р1 — Т211). Для защиты от перегрузки двигателя вентилятора и двигателя компрессора в схеме предусмотрены предохранители ПП1 и ПП2 па 25 и 15 А.

Защита радиоприема от помех состоит из радиореакторов РР1— РР3, размещенных на крыше троллейбуса, искрогасителей и отдельных конденсаторов, установленных па панели ТП-64 и во вводной коробке двигателя.

Сигнализация.

При реостатном или рекуперативном торможении реле стоп-сигнала РСС замыкает цепь лампы заднего (красного) стоп-сигнала. Реле РСС имеет две обмотки: одна PCCI (К—Т2Ж) включена параллельно последовательной обмотке возбуждения тягового двигателя, другая РССП (49—6)—на напряжение цепи управления. Намагничивающие силы обеих обмоток рассчитаны так, чтобы реле срабатывало только при определенном значении тормозного тока.

Для сигнализации об отрыве токоприемника от контактного провода служит сигнальная лампа, установленная па пульте управления, и звуковой сигнал (зуммер).