Профиль пути оказывает влияние на характер износа рельсов.

В кривых малого радиуса на крутых уклонах установлена обратная зависимость в соотношениях вертикального и бокового износа рельсов.

По мере увеличения уклонов боковой износ уменьшается в связи со снижением скоростей движения поездов на крутых подъемах и тормозных ограничений на спусках.

Как наблюдалось на некоторых однопутных участках Закавказской дороги, интенсивность вертикального износа рельсов, наоборот, заметно возрастает на уклонах круче 10% и достигает максимума на уклонах свыше 20 %0. Объясняется это тем, что на крутых и затяжных уклонах горных дорог реализуются максимальные тяговые усилия, а на спусках с перевалов движение поездов осуществляется на сплошном тормозном режиме со сплошным применением посыпочного песка для повышения сил сцепления, в результате чего происходит истирание рельсов и интенсивное развитие вертикального износа.

Посыпочный песок интенсивно загрязняет балластный слой. При общесетевом расходе песка 8 м3 на 1 км главного пути в год на Закавказской дороге ежегодно расходуется на 1 км перевального участка примерно 70 м3, а на уклонах выше 20%0 — до 150 м3.

Некоторые вопросы обеспечения безопасности движения поездов в кривых малого радиуса и на крутых уклонах. Устойчивость подвижного состава против вкатывания гребня колеса на рельс принято определять обычно расчетом, суммирующим совместное действие возникающих центробежной и центростремительной сил и силы ветрового давления.

Однако расчеты для горных дорог с их крутыми уклонами и кривыми малых радиусов должны быть дополнены учетом влияния горизонтальных составляющих сил тяги и рекуперативного торможения. Влияние этих сил до сих пор не учтено нормативными документами, регламентирующими порядок поездной работы.

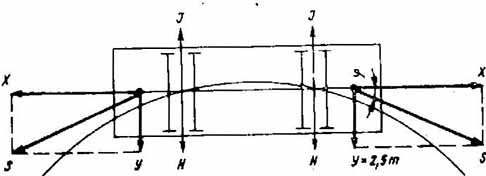

Рис. 6. Схема действия сил тяги S, приложенной к хвостовикам автосцепки, ее составляющих X и У, а также центробежных и центростремительных сил I и Н, действующих на вагон при его движении в кривой с растянутыми сцепными приборами

Например, с вводом в обращение в 1965 г. на Сурамском перевальном участке мощных электровозов ВЛ8 и увеличением в связи с этим весовых норм поездов с 1500 до 3000 т, при движении поездов по кривым радиусом менее 250 м, расположенным на подъеме с уклоном 20—28%, появились случаи схода отдельных вагонов. С рельсов сходили порожние и не полностью загруженные вагоны, поставленные в голове поезда (в первой десятке), следовавшего двойной тягой электровозами ВЛ8.

Расследованием причин сходов не установлено отступлений от нормы в содержании пути, подвижного состава, превышения установленных скоростей или нарушений плавности ведения поездов.

Группа специалистов общественного научно-исследовательского института Закавказской дороги на основании глубокого анализа пришла к выводу, что в кривой малого радиуса передняя тележка порожнего вагона прижимается к внутреннему рельсу (рис. 6) ища затяжном подъеме уклоном свыше 20%0 при реализуемой силе тяги двух электровозов 60—80 тс и допустимой разности в уровне осей автосцепок 100 мм возникает боковая сила до 25 тс, направленная внутрь кривой, приходящаяся на одну тележку вагона при центробежной силе 0,5 тс. При этом происходит обезгруживание наружных комплектов рессор, подъем надрессорной балки, что при наличии неровностей пути даже в пределах установленных допусков приводит к сходу подвижного состава.

Рис. 7. Эпюра сил продольного сжатия в поезде от рекуперативного торможения

Исследования, проводимые под руководством докторов техн. наук профессора В. А. Лазаряна и О. П. Ершкова, и результаты экспериментальных поездок вагона- лаборатории динамики и прочности подвижного состава ДИИТа подтвердили выводы работников дороги, поэтому рекомендовано запретить постановку в головную часть поездов, следующих на подъем свыше 20%, порожних и не полностью загруженных вагонов и вагонов с разностью уровня осей автосцепок более 70 мм.

Аналогичное положение было выявлено и при движении поезда по крутым уклонам при полном рекуперативном торможении. Однако при рекуперативном торможении возникают продольные сжимающие силы величиной 55—60 тс (у первых вагонов), при которых создаются безопасные условия движения поездов (рис. 7).

Выявленные передовыми путейцами дороги особенности взаимодействия пути и подвижного состава на сложнопрофильных участках пути в настоящее время учитываются ограничениями, приводимыми в местных дополнениях к ПТЭ и в других инструкционных материалах, регламентирующих порядок формирования поездов и тормозные режимы на крутых уклонах.

Содержание и способы лечения земляного полотна на горных участках.

Обвалы — вид естественных деформаций крутых склонов гор и откосов глубоких выемок. Обвалы происходят мгновенно и характеризуются перемещением обломков горной породы, сопровождающимся их опрокидыванием вокруг центра тяжести. В содержание земляного полотна, укрепительных и защитных сооружений на обвальных участках горных дорог входит надзор за состоянием земляного полотна и прилегающих к нему горных склонов, осуществление профилактических мероприятий по предупреждению произвольных обрушений, ликвидация последствий горных обвалов, уход за противообвальными и водоотводными сооружениями.

Профилактические расчистки обвальных склонов выполняют в следующем порядке.

В подготовительный период до закрытия перегона для движения поездов подвозят бревна и старогодные шпалы для укрытия рельсов, устанавливают щиты у опор контактной сети, светофорных мачт, столбов линий связи и у искусственных сооружений для защиты их от повреждений, инструктируют скалолазов и рабочих горнообвальных бригад о порядке их действий и расставляют их на рабочих местах.

В основной период, который начинается с момента получения диспетчерского приказа о состоявшемся закрытии перегона для движения поездов, участок работ ограждают сигналами остановки, рельсы накрывают бревнами или старыми шпалами, после чего обвальный мастер чередующимися длинными и короткими сигналами рожка предлагает всем работникам, находящимся на полотне дороги, удалиться в заранее намеченные безопасные места.

Убедившись в уходе и укрытии людей, руководитель работ подает сигнал скалолазам к сбрасыванию с горных склонов намеченных к удалению отдельностей породы (рис. 8).

Расчистку начинают с верхних участков склонов, и перемещаются вниз параллельными пути заходами. Такой порядок расчистки обеспечивает безопасность работ. Связь между обвальным мастером и бригадиром, руководящим работой скалолазов на косогорах, поддерживается при помощи условных сигналов духового рожка, полевого телефона или переносных радиостанций.

По окончании расчистки и проверки нижней зоны склона с целью обнаружения и удаления случайно задержавшихся камней скалолазы спускаются к полотну дороги.

В заключительном периоде расчищают путь от обломков породы и приводят в порядок рельсовую колею.

Pис. 8. Удаление скалолазом сомнительных в отношении устойчивости отдельностей скальной породы на откосе выемки

Для предотвращения обвалов на горных железных дорогах устраивают различные укрепительные сооружения: каменные и бетонные подпорные стены, одевающие стены, а на Закавказской дороге и подпорно-одевающие стены конструкции инж. Н. А. Кананова (рис. 9), которые выполняют функции подпорных и одевающих стен. Такие стены служат для поддержания откосов, сложенных связными грунтами. Задней грани стены придается наклон в сторону укрепляемого откоса под углом 20—30° к вертикали, что значительно снижает давление грунта на стену и, следовательно, требует меньшее сечение стены.

Устраивают также поддерживающие стены и контрфорсы.

К сооружениям для защиты пути от последствий горных обвалов относятся: улавливающие полки, которые устраивают в уровне или несколько ниже бровки земляного полотна, улавливающие траншеи на склонах в виде полувала-полурва, улавливающие стены и галереи. На Закавказской дороге у крутых откосов выемок сооружают двухъярусные улавливающие степы.

После строительства и ввода в эксплуатацию на Закавказской дороге новых участков вторых путей в откосах некоторых скальных выемок обнаружились трещины, создающие опасность возникновения впоследствии обвальных явлений, а также появились выплески на вновь возведенном полотне.

Анализ обстоятельств позволил прийти к выводу, что причиной их возникновения являлись перебуры скважин, допускавшиеся при буро-взрывных работах.

Дело в том, что действовавшими нормативными материалами рекомендовалось в целях достижения большего эффекта взрыва устраивать перебуры ниже профильного очертания выемок на глубину, равную 10—15 диаметрам скважины. При скважинах диаметром 150 мм такие перебуры достигали глубины 1,5—2,0 м.

Из-за таких перебуров основная площадка земляного полотна в выемках в скальных и полускальных породах не имела гладкой поверхности, а была усеяна лунками на расстоянии 3,0—3,5 м друг от друга, заполненными дробленой породой (рис. 10), в которых после балластировки скапливалась поверхностная вода и пылевидные загрязнители балласта.

Перебуры на откосах выемок приводили к тому, что последние оказались заложенными нередко в нарушенной взрывом среде, что способствовало распространению процессов выветривания в глубь породы и возникновению обвальных явлений.

В этой связи Главное управление пути МПС еще в 1968 г. ввело запрет на допущение перебуров ниже профильного очертания выемок. Однако до сих пор еще полностью не изжит этот технологический просчет при устройстве выемок взрывным способом.

Перебуры могут быть допустимы только при горнодобычных работах в карьерах, но не при устройстве выемок под железнодорожный путь.

Содержание земляного полотна на осыпных участках состоит из систематической очистки и уборки отложенных у железнодорожного полотна скоплений осыпного материала во избежание его расползания, что может привести к внезапному загромождению пути.

Рис. 10. Влияние переуборов на прочность породы в откосах выемок и на основной площадке земляного полотна

Рис. 11. Нанесение аэрированного цементно-песчаного раствора по металлической сетке

Осыпные склоны и откосы выемок укрепляют каменными или бетонными одевающими стенами, монолитными подпорными стенами из камня на цементном растворе, бетона и железобетона, защитным покрытием из коллоидного аэрированного раствора «аэроцема» (рис. 11), состоящего из цемента, песка, воды и вспенивающей добавки; террасированием осыпных склонов (рис. 12). Террасы создают возведением стен из сухой кладки высотой 1,5—2,0 м, шириной поверху 0,80—1,0 м и глубиной заложения не менее 0,5 м. Стены строят поочередно по мере накопления за ними осыпного материала.

Нередко в эксплуатационной практике содержания земляного полотна на не полностью стабилизированных горных склонах возникающие оползневые смещения грунтовых масс предотвращают по проектам, предусматривающим постройку дорогостоящих инженерных сооружений в виде мощных противооползневых стен, контрфорсов, глубоких дренажных устройств, уположе НИЙ СКЛОНОВ и т. п.

Между тем стабилизация многих активных оползневых склонов на Закавказской дороге достигалась осуществлением простейших и дешевых устройств, позволявших снизить естественную влажность оползающих грунтовых масс на 4—5%, что оказывалось вполне достаточным для прекращения подвижек. К таким устройствам относятся отводы и упорядочение поверхностного стока атмосферных вод с оползневого цирка и облесение быстрорастущей древесно-кустарниковой растительностью.

Регулирование поверхностного стока осуществляют постройкой различных водоотводных сооружений в виде канав, валов, лотков, быстротоков и перепадов, а в некоторых случаях и планировкой поверхности, предусматривающей устранение застоя воды в местах углублений, способствующего инфильтрации поверхностных вод в породу.

Рис. 12. Террасирование осыпных склонов (цифры показывают очередность постройки стен)

На рис. 13 приводится установленная на одном из оползней дороги зависимость коэффициента устойчивости от угла внутреннего трения оползающих грунтовых масс, обусловливаемого естественной влажностью грунта.

Из анализа графика нетрудно сделать заключение, что с уменьшением естественной влажности грунтов W с 28 до 25%, т. е. всего лишь на 3%, угол внутреннего трения φ (основной расчетный показатель устойчивости против оползания) увеличился с 14 до 20°, а коэффициент устойчивости рассматриваемого склона п увеличился с 1,0, т. е. с предельного состояния равновесия, до 1,45 вполне достаточной устойчивости.

Поэтому локализация любых склоновых подвижек на дороге осуществляется простейшими водоотводными сооружениями и посадками влаголюбивой растительности (эвкалипта, белой акации и др.), транспирирующей грунтовую влагу на испарение. И только при недостаточности этих мероприятий принимаются варианты строительства специальных противооползневых сооружений в виде дренажно-осушительных сооружений для отвода поверхностных и грунтовых вод и удерживающих сооружений для поддержания оползающих толщ земляных масс. К удерживающим сооружениям относятся подпорные стены, галечные банкеты, контрфорсы, контрбанкеты, свайные закрепители.

Рис. 13. Зависимость коэффициента устойчивости оползневого склона от угла внутреннего трения φ и естественной влажности грунта

Стабилизация многих крупных и мощных оползневых смещений на Черноморском побережье, как, например, Мюссерских, Петропавловских и Харчилавских оползней, достигалась устройством галечных банкетов. Устройство таких банкетов сводится к замене в нижней упорной части оползневого тела глинистых грунтов с низкими показателями их константов, материалом, обладающим большей устойчивостью, например, камнем, щебнем, галечником пли даже гравием.

На рис. 14 приводится схема расчетного обоснования целесообразности устранения оползневых подвижек устройством галечного банкета при следующих исходных данных: оползание происходит по элювию майкопских коренных глии, имеющих следующие физико-механические свойства:

![]()

Расчетное оползневое давление в сечении I—I (возможном месте постройки противооползневой стены) составляет 39,2 тс/пог. м.

Рис. 14. Стабилизация оползневого склона:

а — постройкой противооползневой стены; б — устройством галечного банкета; 1 — оползающая толща; 2 — элювий коренных глин; 3 — коренные глины Майкопа

В отсеках 7 и 8 оползающий грунт заменяется галечником, имеющим такие показатели:

![]()

В связи с заменой оползающего грунта оползневое давление в сечении I—I не только полностью исчезает, но даже приобретает отрицательное значение — 11,0 тс/пог. м, вызываемое отпором галечного грунта в отсеке 8.

Перед отсыпкой галечного банкета весь оползающий грунт в месте его расположения срезают и удаляют до коренных несмещающихся пород, а поверхность последних отделывают зубьями глубиной до 1 м.

Галечные банкеты, построенные на ряде оползней Закавказской дороги, показали высокую эффективность, полностью приостановили наблюдавшиеся крупные оползневые смещения, плоскости скольжения которых простирались ниже уровня моря, а расчетное давление превышало 100 тс/пог. м.

Селевые потоки обладают высокими скоростями движения и большой разрушительной силой. Для защиты пути от селевых выносов устраивают селеспуски — акведуки рамной или арочной конструкции или барражные запруды в виде бетонных или каменных стен на растворе. На Закавказской дороге по предложению инж. Херхеулидзе стали строить сквозные решетчатые уловители, которые задерживают крупнообломочный материал, валуны и карчи, могущие загромоздить водопропускные сооружения, и свободно пропускают поток с мелко- земными составляющими. Кроме того, на дороге строят комбинированные сооружения, представляющие собой сочетания барражной запруды с селеспуском. Такое сочетание позволяет не строить дорогостоящих подходных эстакад к селеспуску, а использовать для этой цели выносы селевых потоков. Для этого поперек селевыносящего лога вблизи от железнодорожного пути строят бетонную барражную стену высотой 5—6 м, которую по мере заполнения забарражного пространства наносами наращивают до высоты 10—12 м. После этого приступают к строительству селеспуска с уклоном 12—15%. Барражная стена при этом служит в качестве нагорной опоры. Капитальные вложения при таком строительстве осваиваются в течение нескольких лет по мере отложения наносов.

Для предупреждения формирования селевых потоков в селеобразующих бассейнах запрещается рубка и трелевка древесины волоком по горным склонам, а также распашка склонов крутизной свыше 20° для возделывания однолетних сельскохозяйственных культур. На крутых склонах разрешается разведение многолетних садовых культур, а открытые склоны специально укрепляют посадками быстрорастущей древесно-кустарниковой растительности и посевом трав.

К техническим мерам относятся террасирование крутых склонов, регулирование стока поверхностных вод и постройка барражных запруд.