Метрополитен представляет собой рельсовый* контактный вид городского электрического транспорта; движение его вагонов осуществляется по обособленным линиям, оборудованным автоблокировкой.

*Для движения вагонов метрополитена на пневматических шинах применяют другие, более сложные путевые устройства.

Линии метрополитена могут располагаться ниже или выше уровня улицы с прокладкой в тоннелях, на эстакадах или в одном уровне улицей изолированно от нее. Провозная способность метрополитена может достигать 45 000—55 000 пасс/ч. Высокие скорости сообщения метрополитена (до 11—13 м/сек) обеспечивают быструю и надежную перевозку пассажиров на значительные расстояния. Эти качества позволяют считать метрополитен одним из наиболее провозоспособных видов транспорта. Он разгружает улицы от транспортных пассажирских перевозок и повышает скорости сообщения в крупных городах на направлениях с наибольшими пассажиропотоками.

Вместе с тем по сравнению с другими видами транспорта он характеризуется весьма высокими капиталовложениями и строится поэтому в наиболее крупных городах с населением, как правило, более 1 млн, человек. В настоящее время метрополитены имеют около сорока крупных городов мира, В нашей стране метрополитен построен в пяти городах: Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси и Баку. Разрабатываются проекты и ведется строительство метрополитенов и в других крупных городах СССР.

Заслуженную популярность советскому метрополитену создали высокие скорости сообщения, комфортабельность и удобства для пассажиров, четкость и регулярность движения поездов.

Контактная сеть метрополитена питается обычно постоянным током напряжением 600—750 в. В отдельных случаях применяется и более высокое напряжение (1200—1500в).

Безопасность движения по линиям метрополитена обеспечивается автоблокировкой, при которой вся сеть разделяется на отдельные блок- участки длиной 800—1000 м. На каждом из таких участков может находиться только один поезд. При освобождении блок-участка автоматически включается разрешающий сигнал.

Главным недостатком метрополитена является высокая первоначальная стоимость строительства тоннелей, путевых и эскалаторных сооружений, станций и т. п.

Подземное расположение станционных платформ (во многих случаях, залегающих на значительной глубине) и размещение станций на значительном расстоянии друг от друга связано с определенной затратой времени пассажиров для подхода к поездам на посадку, а затем для выхода на улицу, что в известной мере ограничивает удобства пользования метрополитеном.

Наиболее распространенный подвижной состав метрополитена — четырехосные моторные или прицепные вагоны. Эти типы вагонов находятся в эксплуатации на подавляющем большинстве метрополитенов мира. Некоторое распространение начинают получать и шарнирно сочлененные вагоны метрополитена, которые могут иметь от двух до пяти кузовных секций. Подвижной состав этого типа эксплуатируется, например, на метрополитенах Нью-Йорка, Стокгольма, Парижа, Роттердама и других городов. В отдельных случаях встречается двухосный подвижной состав небольшой длины (10—11 м).

Основные элементы механического оборудования вагонов метрополитена — кузов, ходовые части, тормозное оборудование — сходны с соответствующим оборудованием трамвайных вагонов. Вместе с тем необходимость обеспечения высоких скоростей сообщения, ускоренного обмена пассажиров на остановках и на маршрутах с большими пассажиропотоками определяет следующие особенности конструкции и планировки кузова вагонов метрополитена:

- конструкция кузова подвижного состава метрополитена предусматривает посадку пассажиров с высоких платформ в одном уровне с полом вагона. При этом отпадает необходимость в устройстве ступеней, упрощается и усиливается за счет этого рама вагона, что позволяет не связывать ее конструкцию с количеством и расположением входных дверей, которые выбираются в основном по соображениям удобства и быстроты пассажирообмена на остановках;

- большие габаритные размеры, преимущественно продольная планировка, устройство накопительных площадок перед дверями вагона и отсутствие ступеней обеспечивают повышение вместимости вагона до 200—300 пассажиров. Отношение мест для сидения к общему числу пассажиров вагона метрополитена составляет 0,16—0,2 (против 0,35—0,4 для трамвайных вагонов);

- увеличенное количество дверей пассажирского салона (до трехчетырех) сокращает расстояние между ними до 4,4 м против 5 в четырехосных и 6—7 м в двухосных трамвайных вагонах;

- обособленное движение в тоннеле и на наземных линиях позволяет отказаться в большинстве случаев от контактного провода и осуществить токосъем от специального третьего рельса, установленного внизу сбоку параллельно путям, а также понизить высоту тоннеля.

Поезда метрополитена обычно формируют из одной или нескольких секций с одинаковыми динамическими свойствами. Секции состоят из определенного числа (до четырех-пяти) моторных н прицепных вагонов или только из одних моторных вагонов. На метрополитенах СССР эксплуатируются секции из двухмоторных вагонов. Поезд, составленный из нескольких секций, управляется по «системе многих единиц».

Количество секций в поездах в течение дня может изменяться в зависимости от изменения пассажиропотока на линиях метрополитена. Секции и поезда метрополитена предусматривают обязательное двустороннее управление из-за высокой стоимости и нецелесообразности устройства оборотных колец и петель на конечных пунктах. В новых вагонах метрополитена широко используются легированные стали и легкие алюминиевые сплавы почти во всех конструктивных элементах кузова, что обеспечивает резкое снижение массы вагона, меньший расход электроэнергии, меньший износ ходовых частей, а также тормозных устройств. Кроме того, изготовление наружной обшивки вагона из алюминиевого листового проката или нержавеющей стали исключает необходимость в периодической окраске. Масса подвижного состава с максимальным использованием алюминия, отнесенная к одному пассажиру, составляет около 40% по сравнению с аналогичным показателем для вагонов, выполненных в основном из стали. В целях снижения массы подвижного состава и экономии металла в конструкциях кузовов применяют синтетические полимерные материалы.

В конструкции кузовов современных вагонов предусматривается звукоизоляция пассажирского помещения, а также необходимое оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, поскольку подвижной состав метрополитена работает не только в тоннелях со стабильными условиями, но и на наземных линиях. Применение резиновых и пневматических элементов в центральном и буксовом подвешивании снижает шум и вибрацию вагона и позволяет повысить максимальную скорость движения.

При конструировании вагонов метрополитена большое внимание уделяется надежности тормозных систем. На них применяются практически все существующие типы тормозов: электрический (реостатный и рекуперативный), механический и (реже) рельсовый с электрическим, пневматическим или пружинным приводом. При этом широко используется автоматическое регулирование тормозного усилия в зависимости от скорости, нагрузки, профиля пути и требуемой величины замедления подвижного состава, а также специальные автостопные системы экстренного торможения.

Привод колесных пар движущих тележек моторных вагонов метрополитена в большинстве случаев индивидуальный. Тяговый электродвигатель крепится обычно на раме тележки на резиновых амортизаторах и соединяется с редуктором колесной пары карданным валом или карданной муфтой. Передаточное число редукторов составляет от 5,2 до 8,9. В ряде случаев применяется также и групповой электропривод осей двух колесных пар от одного электродвигателя, установленного по продольной оси тележки (система «Diiwag»), что позволяет снизить вес ходовых частей вагона.

Редукторы тяговых передач, как правило, одноступенчатые с цилиндрическими или коническими шестернями, с косым или спиральным зубом. Применяются и конические передачи с гипоидным зацеплением, например в тяговых передачах вагонов Берлинского и Роттердамского метрополитенов. Ходовые части вагонов метрополитена в основном предназначены для работы па рельсовом пути н оборудуются колесными парами железнодорожного типа (с ребордами).

Для снижения шума при движении поезда, особенно в тоннелях, и повышения коэффициента сцепления, позволяющего реализовать более высокие ускорения и замедления, на ряде метрополитенов (Милан, Лос- Анжелес, Париж, Монреаль и др.) применяют подвижной состав, имеющий ходовые части с пневматическими ходовыми колесами (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Вагон метрополитена с пневматическими ходовыми колесами

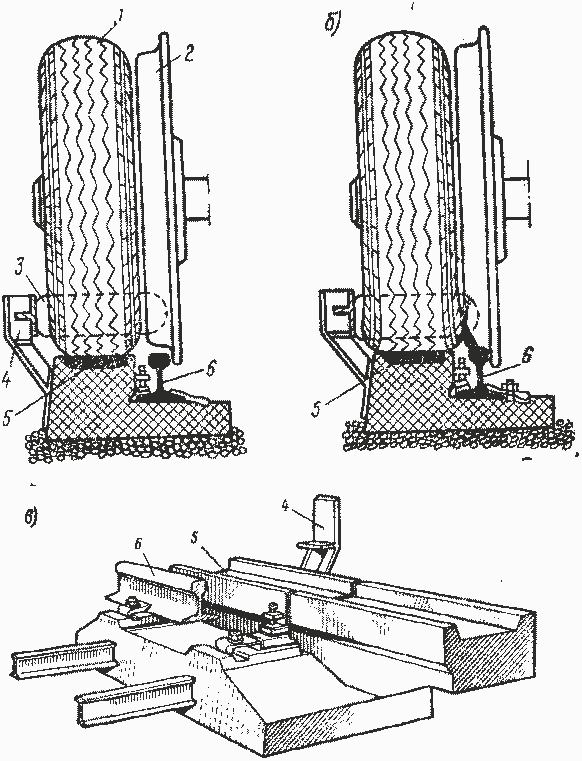

Ходовые колеса 1 вагонов этого типа движутся по ходовым дорожкам 5 (рис. 1.9, а). Для обеспечения безопасности движения на оси ходовых колес насаживаются стальные колеса 2 облегченной конструкции с ребордами, которые при проколе пневматической шины ходового колеса опускаются на вспомогательные ходовые рельсы 6, как показано на рис. 1 9,б. Соответственно оборудуется и путевое устройство (рис. 1.9,в).

Кроме ходовых колес 1 каждая тележка вагона имеет еще четыре пневматических горизонтально расположенных колеса 3, упирающихся в боковые направляющие брусья 4, обеспечивая тем самым необходимый поворот тележек вагона.

а)

Рис. 1.9. Конструктивные схемы пневматических колес вагона и путевых устройств метрополитена

а — нормальное движение ходовых колес; б — аварийное движение; в — путевое устройство

На отечественных метрополитенах принят нижний токосъем. Верхняя часть контактного рельса в этом случае закрывается предохранительным кожухом. Специальные токосъемные башмаки, установленные по обеим сторонам тележек моторных вагонов, прижимаются к третьему рельсу снизу.

Эксплуатация поездов метрополитена на обособленных путях позволяет полностью автоматизировать управление движением поездов с применением электронных вычислительных устройств. В настоящее время на отечественных метрополитенах успешно внедряется система центрального программно-автоматического управления движением поездов метрополитена без машиниста. Системы автоматического управления имеют также метрополитены Сан-Франциско, Монреаля и других городов.

На отечественных метрополитенах эксплуатируются вагоны типов Д и Е. Кузов наиболее распространенного вагона типа Д (рис. 1.10) выполнен из сварных и штампованных профилей и имеет современные оформление и отделку пассажирского помещения.

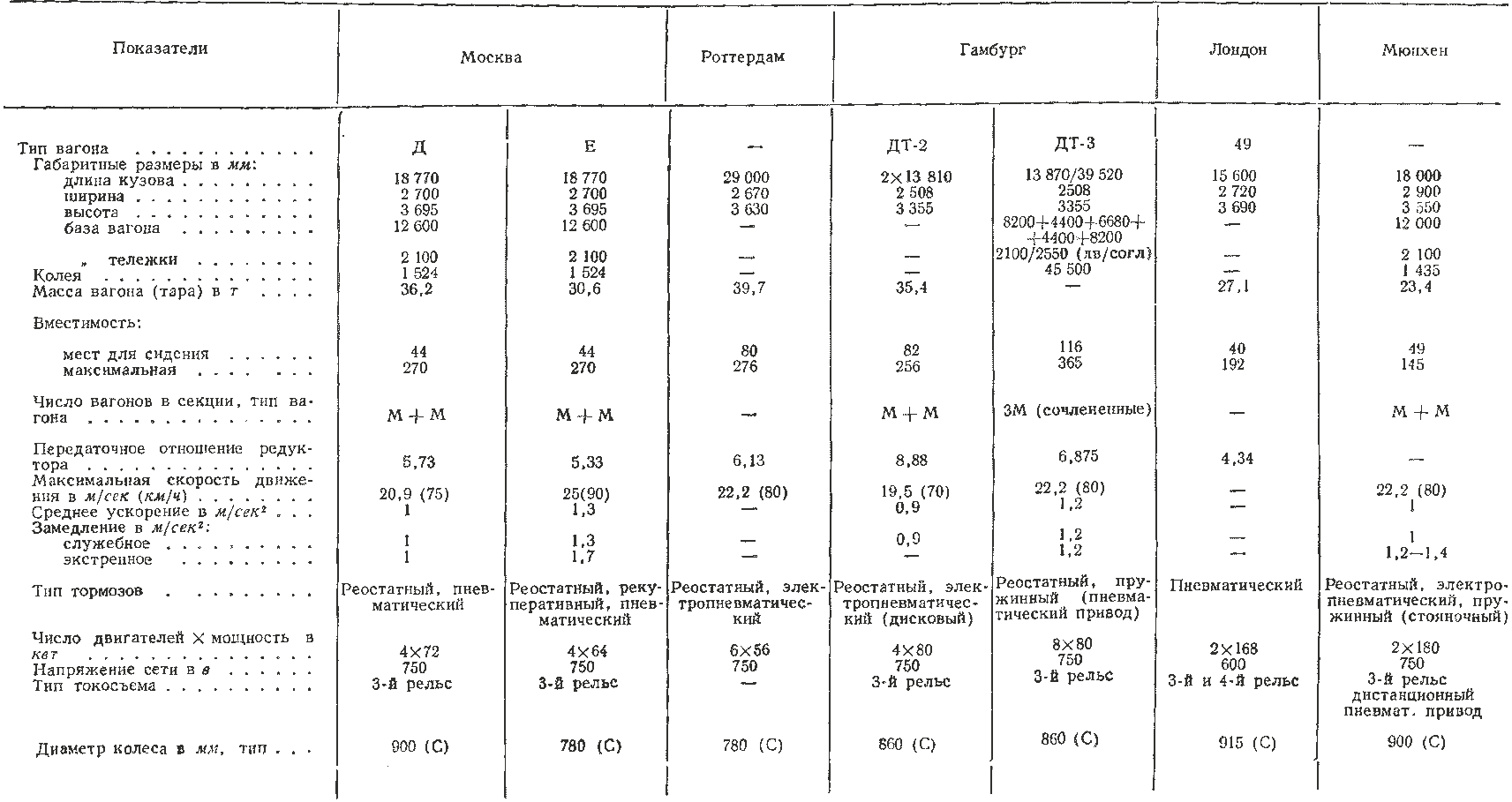

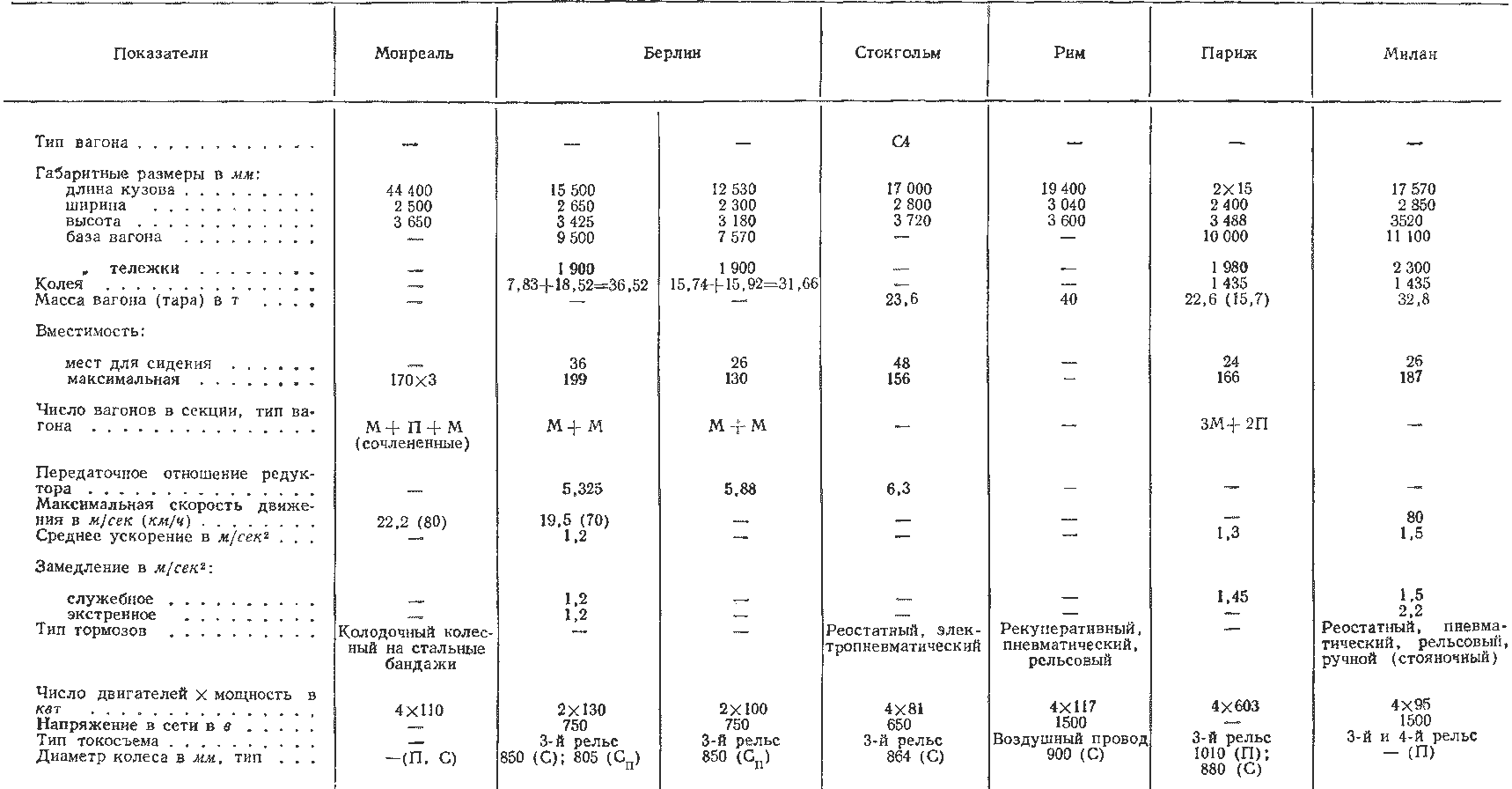

Таблица 1.3

Общая техническая характеристика вагонов метрополитена

Продолжение табл. 1.3

Примечание: М — моторные вагоны, П — прицепные вагоны, С — стальные колеса с жестким креплением бандажей, Сп — стальные колеса с подрезиненными бандажами, П — колеса с пневматическими шинами.

Современный подвижной состав метрополитена оборудуется отоплением, вентиляцией или системами кондиционирования воздуха салопа. Кондиционирование воздуха позволяет герметизировать пассажирское помещение, что значительно уменьшает шум, особенно при движении поезда в тоннеле.

Электроснабжение вагонов осуществляется в большинстве случаев по изолированному третьему рельсу, поднятому на 700—800 мм над уровнем пути, через специальный токосъемный башмак сверху или снизу рельса (верхний или нижний токосъем). Рельсовые токоприемники могут снабжаться дистанционным приводом. Обратным проводом служат либо ходовые рельсы, либо специальный изолированный четвертый рельс. На некоторых метрополитенах (например, в Берлине, Барселоне, Вене и др.) токосъем осуществляется через верхний контактный провод. При конструировании и постройке вагонов метрополитена типа Д большое внимание было уделено снижению его массы. При равных габаритах и вместимости общая масса вагона типа Д снижена на 7,5 т, или на 17%, по сравнению с отечественными вагонами других типов.

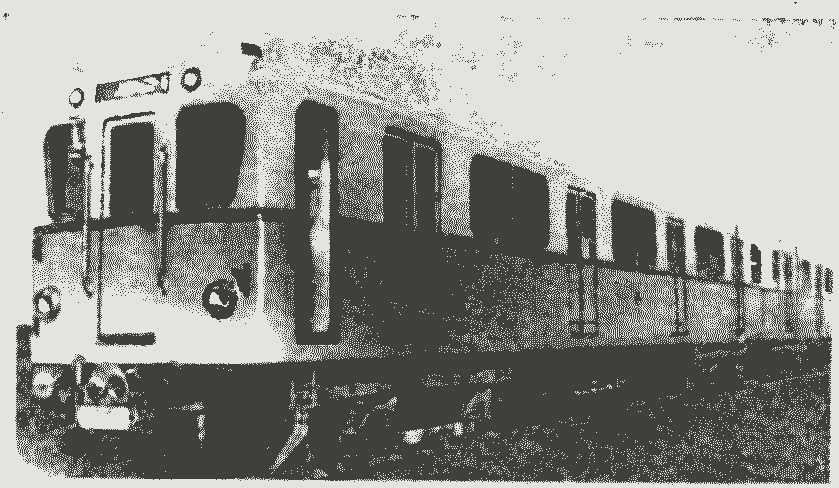

Рис. 1.10. Вагон типа Д отечественного метрополитена

Облегчение вагона типа Д достигнуто применением рамной подвески тяговых двигателей и снижением массы ряда элементов несущих конструкций кузова, ходовых частей и отделки вагона. Применение рамной подвески позволило значительно облегчить двигатель и увеличить почти в два раза его мощность на единицу массы.

Значительно упрощает формирование поездов метрополитена примененная на вагонах типа Д комбинированная автосцепка. Она автоматически соединяет вагоны с одновременным подключением пневматических магистралей и электрических цепей.

Конструктивная скорость вагона составляет 20,8 м/сек (75 км/ч) при ускорении 1 м/сек2.

Вагоны типа Д оборудованы совершенной автоматической групповой системой управления тяговыми двигателями и имеют электрический реостатный тормоз с автоматическим и ручным управлением. Пневматический тормоз на этих вагонах является резервным. Для обеспечения одинаковой величины замедления поезда независимо от его нагрузки электрический и пневматический тормоза оборудованы авторежимным устройством.

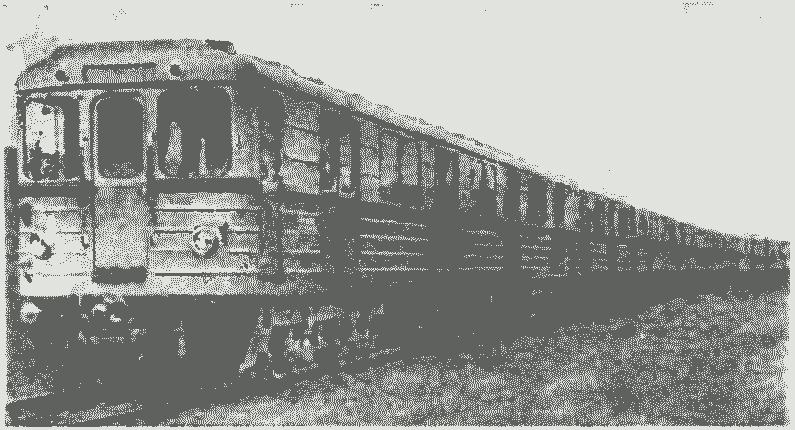

Моторные вагоны метрополитена типа Е (рис. 1.11) по ряду показателей более совершенные, чем вагоны типа Д.

Несущими элементами цельнометаллического кузова вагона Е служат боковые пояса и рама, не имеющая хребтовой балки и выполненная из штампованных профилей.

Применение в конструкции механического оборудования низколегированных сталей, сплавов алюминия, пластмассы позволило снизить общий вес вагона до 30,6 т против 36,5 т веса вагона типа Д.

Тележка вагона типа Е имеет двойное упругое подвешивание, в конструкции которого максимально использованы резиновые элементы и подрезиненные колеса диаметром 780 мм. Тяговый двигатель жестко подвешен на раме тележки. Передача вращающего момента на ось колесной пары осуществляется через редуктор и кулачковую карданную муфту. Комбинированная автосцепка аналогична автосцепке вагонов типа Д.

Рис. 1.11. Общий вид вагона типа Е отечественного метрополитена

Вагоны оборудованы рабочим реостатным электрическим тормозом, который на низких скоростях движения автоматически замещается пневматическим тормозом. Автостопное (аварийное) и экстренное торможение также пневматическое.

Основные технические данные некоторых современных вагонов метрополитена приведены в табл. 1.3.