Глава 14

РЕДУКТОРЫ ТЯГОВЫХ ПЕРЕДАЧ

§ 14.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕДУКТОРОВ ТЯГОВЫХ ПЕРЕДАЧ, ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ

Редуктор тяговой передачи представляет собой устройство, увеличивающее вращающий момент, передаваемый от тягового электродвигателя к движущим колесам.

Редукторы конструктивно обеспечивают передачу вращающего момента соосным валам или валам, установленным под углом один по отношению к другому чаще всего под 90°.

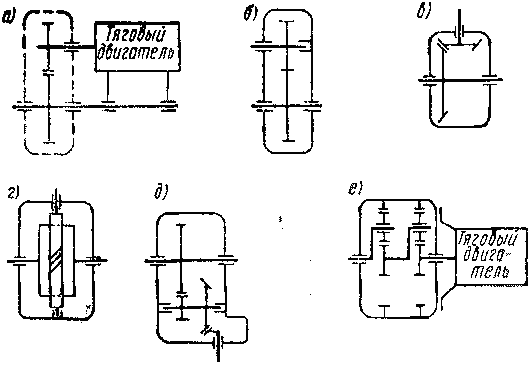

Рис. 14.1. Основные схемы центральных редукторов тяговых передач одноступенчатые при подвешивании тягового двигателя: а — рамно-осевом; б — рамном поперечном; в и г — рамном продольном; двухступенчатые при подвешивании тягового двигателя; д — рамном продольном; е — осевом соосном

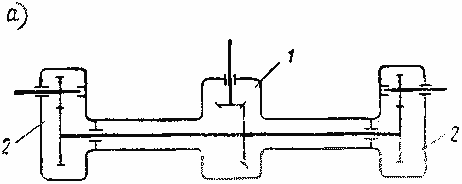

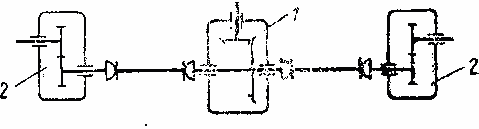

Тяговые передачи, применяемые на подвижном составе городского электрического транспорта, могут включать в себя один (рис. 14.1) или несколько редукторов (рис. 14.2). Последние могут быть связаны жесткой мостовой конструкцией (схема а) или иметь самостоятельную подвеску (схемы б и в).

Редукторы бывают центральными (см. рис. 14.1) или разнесенными (см. рис. 14.2). Последние включают в себя центральный редуктор 1 и два бортовых 2 (в схемах тяговых передач безрельсового подвижного состава) или осевых 3 редуктора (в схемах тяговых передач подвижного состава трамвая и метрополитена).

Редукторы тяговых передач электрического подвижного состава кроме общих требований долговечности, надежности в эксплуатации, простоты конструкции и технического обслуживания должны с точки зрения специальных требований, обеспечивать:

- требуемую величину передаточного числа для реализации наилучших тяговых качеств электродвигателя;

- возможно меньшие габариты по высоте, обеспечивающие передачу необходимых мощностей;

- бесшумность в работе;

- высокий к. п. д.

Основными признаками для классификации редукторов тяговых передач являются число ступеней, тип и взаимное расположение применяемых в них зубчатых шестерен.

Рис. 142. Основные схемы разнесенных редукторов тяговых передач

а — объединенный жесткой мостовой конструкцией; б — с самостоятельной подвеской редукторов; 1 — центральный редуктор; 2 — бортовой редуктор; 3 — осевой редуктор

По этим признакам редукторы подразделяют на одноступенчатые и многоступенчатые. На подвижном составе городского электрического транспорта чаще всего применяют одноступенчатые и двухступенчатые редукторы с постоянным передаточным числом.

Одноступенчатые редукторы тяговых передач бывают цилиндрические, червячные и конические, причем в них используются практически все виды зубчатых зацеплений: эвольвентное, гипоидное, зацепление Новикова и др.

Двухступенчатые редукторы в зависимости от установки тягового электродвигателя обычно представляют сочетание конической пары с цилиндрической или двух цилиндрических пар.

Выбор типа редуктора тяговой передачи определяется способом установки и расположением тягового электродвигателя на подвижном составе.

РЕДУКТОРЫ ПЕРЕДАЧ ПРИ РАМНО-ОСЕВОЙ ПОДВЕСКЕ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

При рамно-осевой подвеске тягового двигателя на рельсовом подвижном составе применяются одноступенчатые цилиндрические редукторы. При этом способе подвешивания тягового электродвигателя реактивные нагрузки от вращающего момента воспринимаются моторно-осевыми подшипниками и упругой подвеской двигателя. Корпус редуктора не воспринимает реактивных моментов. Он служит только картером для масла и защищает передачу от влаги и пыли.

Цилиндрические зубчатые колеса этих редукторов выполняют с прямым, косым или спиральным зубом. Косозубые и спиральные цилиндрические пары уменьшают шум и увеличивают срок службы редуктора. В редукторах передач при рамно-осевой подвеске двигателей в основном применяется эвольвентное зацепление. Угол зацепления принимается равным 20—22°. Для снижения удельных давлений в зацеплении, равномерного распределения скольжения по высоте зуба и усиления основания зуба применяется высотно-угловая коррекция.

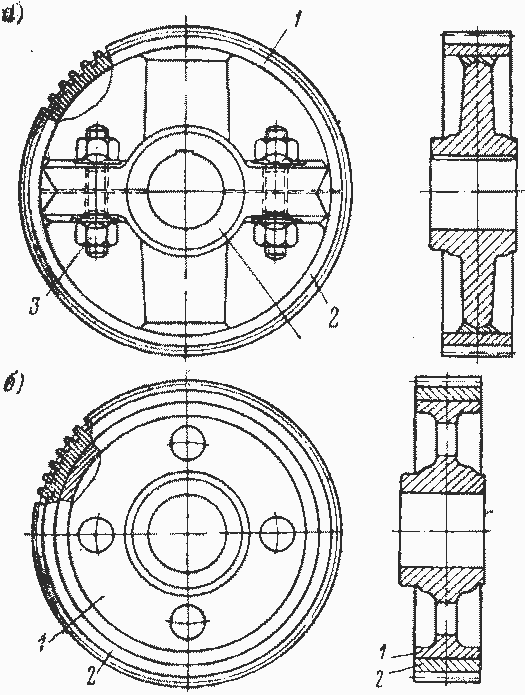

Рис. 1-4.3. Составное (а) и цельные (б и в) зубчатые колеса редукторов передач при рамно-осевой подвеске тягового двигателя

Зубчатые колеса рассматриваемых редукторов могут быть разъемными или цельными. В настоящее время применяют только цельные зубчатые колеса, разъемные применялись на рельсовом подвижном составе старых типов.

Разъемное колесо (рис. 14.3, а) состоит из двух одинаковых половин 1 и 2, скрепленных болтами или шпильками 3 со шпоночной посадкой на оси колесной пары.

Смена такого колеса не требует распрессовки и обратной запрессовки одного из движущих колес, что является его преимуществом.

Вместе с тем из-за неточности сборки и деформаций шпилек или болтов в процессе работы в месте разъема впадина зуба приобретает искаженную форму, что приводит к неправильному зацеплению зубьев и ускоренному их износу. Недостатком разъемной конструкции колес является также применение шпоночного соединения, ослабляющего ось колесной пары.

Цельные зубчатые колеса (рис. 14.3,6) отковываются и прокатываются из углеродистой стали марки 50 (ГОСТ 1051—59) и после нарезки зубьев подвергаются поверхностной закалке. Цельное зубчатое колесо может иметь отдельно выполненный центр 1 и венец 2, которые соединяют горячей посадкой. Посадка зубчатого колеса на ось может быть шпоночной и бесшпоночной.

Зубчатые шестерни 1 рассматриваемых редукторов (рис. 14.3,в) изготавливают цельными с отверстием для горячей посадки на конический конец вала 2 двигателя со шпонкой 3 или без нее. Дополнительно их крепят на валу гайкой 4.

Шестерни изготавливают из проката или ковкой из стали марки 50 (ГОСТ 1050—60) или хромоникелевой стали марок 37XH3A, 12ХН3А и 40ХА.

РЕДУКТОРЫ ПЕРЕДАЧ ПРИ РАМНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДВЕСКЕ ТЯГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Одноступенчатые цилиндрические редукторы при рамной поперечной подвеске тягового двигателя применяют в тяговых передачах вагонов трамвая и метрополитена.

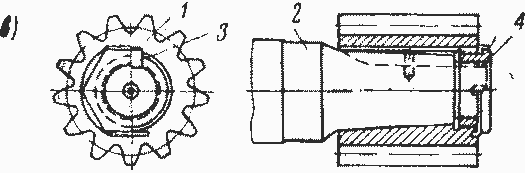

Редуктор передачи этого типа тягового привода вагонов метрополитена типов Д и Е (рис. 14.4) состоит из двух цилиндрических колес 1 и 2 с прямым зубом, заключенных в стальной литой усиленный ребрами жесткости корпус 3.

Корпус редуктора передачи этого типа воспринимает реактивные нагрузки тягового двигателя и обеспечивает постоянство централи зубчатой пары.

Шестерня 2 установлена на подшипниках в верхней половине корпуса редуктора. Ее положение в корпусе редуктора и затяжка подшипников регулируется прокладками 4 и 5, устанавливаемыми между корпусом и крышками 6 и 7.

На конусный конец вала шестерни насаживается кулачок муфты привода.

Корпус 3 редуктора установлен на удлиненной ступице 8 колеса на двух подшипниках 9. Редуктор подвешивают к кронштейну 11 поперечной балки 10 рамы тележки специальной серьгой 12.

Для уменьшения относительного смещения осей шестерни и якоря тягового двигателя прямая, соединяющая точки крепления серьги на редукторе и раме тележки, должна проходить через центр шестерни и составлять прямой угол с централью редуктора. Для этой цели серьга подвески выполнена дугообразной формы. В узле крепления серьги к кронштейну поперечной балки рамы устанавливают резиновые прокладки 14. При обрыве серьги редуктор предохранительным выступом 13 опирается на упор 15.

Конструкция подвески допускает возможность поворота редуктора при прогибе упругих элементов буксового подвешивания. Угол наклона карданного соединения в передачах этого типа при наибольшем вертикальном смещении колесной пары относительно тягового двигателя не должен превышать 10°.

Достоинством рассмотренной конструкции является весьма точная фиксация централи, исключающая нарушения параллельности осей зубчатого колеса и шестерни.

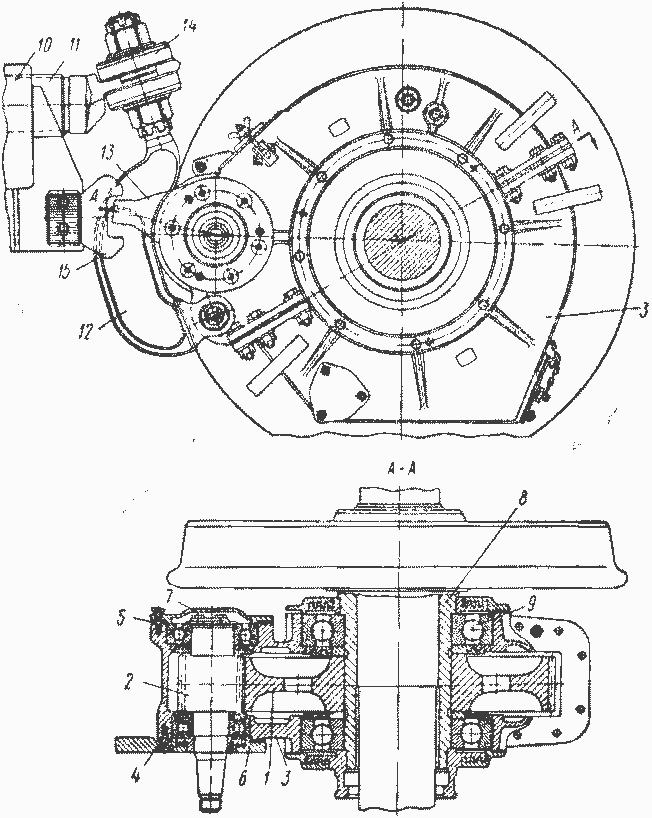

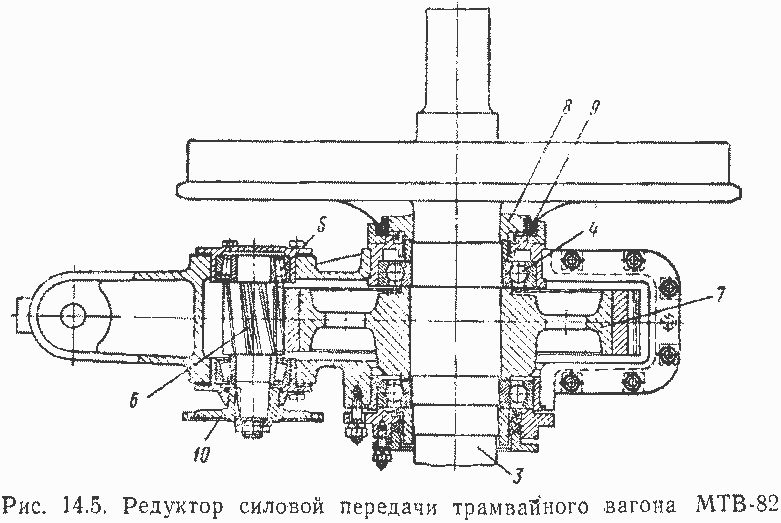

На рис. 14.5 показана конструкция редуктора, установленного на трамвайных вагонах МТВ-82.

Рис. 14.4. Редуктор тяговой передачи при рамной поперечной подвеске тягового двигателя (вагон типа Д метрополитена)

Стальной корпус редуктора состоит из двух половин 1 и 2, соединенных болтами. Линия разъема проходит через центр отверстия для движущей оси 3. Корпус опирается на шариковые подшипники 4, установленные на движущей оси 3 с обеих сторон зубчатого колеса 7.

Ступица 8 колесного центра и крышка 9 имеют лабиринтовое и сальниковое уплотнение для защиты от загрязнения и вытекания смазки. В верхней части корпуса на двух роликовых подшипниках 5 установлен вал шестерни 6 с конусом для установки фланца 10 карданного вала.

В отличие от редуктора вагонов Д зубчатые колеса этого редуктора цилиндрические со спиральным зубом.

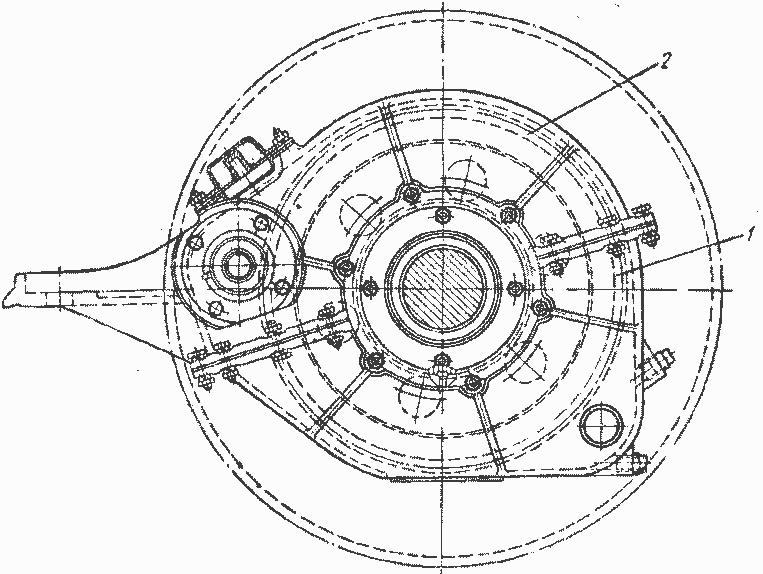

§ 14.4. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО РЕДУКТОРА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ

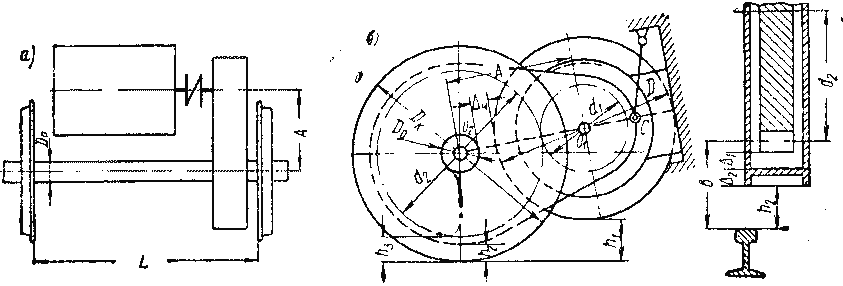

Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими зубчатыми колесами применяется только в тяговых передачах рельсового подвижного состава при параллельном расположении оси якоря тягового двигателя и движущей оси.

При выборе габаритных соотношений и передаточного числа редукторов этого типа учитывают два основных ограничения:

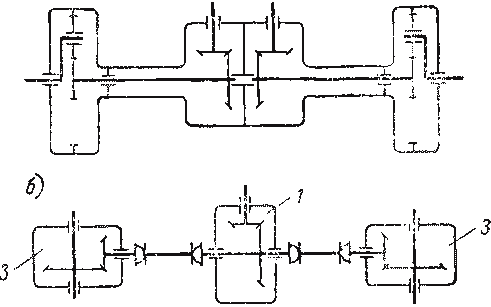

- ограничение осевого габарита редуктора (рис. 14.6, а) общей длиной привода, которая должна быть меньше расстояния L между колесными парами (практически принимают L<0,9 К, где К — ширина колеи);

- ограничение диаметрального габарита редуктора диаметрами движущих колес и корпуса двигателя (см. рис. 14.6, б).

При параллельном расположении осей колесной пары и тягового двигателя размеры централи А и диаметра оси колесной пары D ограничиваются допустимым наружным диаметром D корпуса тягового двигателя1, а следовательно, и его мощностью. Габарит двигателя по диаметру D определяется также допустимым расстоянием h1 от нижней точки корпуса двигателя до головки рельса. Этот размер для вагонов метрополитена должен быть не менее 140 мм (ГОСТ 9238—59), а для трамвайных вагонов — не менее 130 мм.

1 Для лучшего использования этого габаритного размера корпус тягового двигателя в ряде случаев выполняют восьмигранным.

Рис. 14.6. Геометрические соотношения между параметрами редуктора тяговой передачи при поперечном расположении тягового двигателя

При определении диаметра делительной окружности большого зубчатого колеса d1 учитывают диаметр движущего колеса Dк и заданную величину превышения h2 корпуса редуктора над головкой рельса.

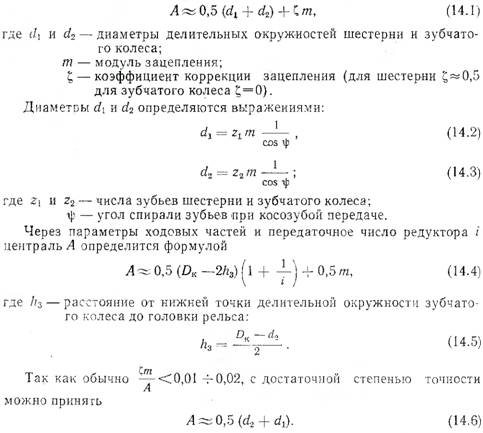

В одноступенчатых редукторах централь передачи равна:

где ∆4 — допустимый зазор между корпусом тягового двигателя и осью колесной пары.

Разность величии h3—h2 = ∆ складывается, очевидно, из высоты головки зуба зубчатого колеса (примерно равной модулю зацепления m), зазора между вершиной зуба и стенкой кожуха и толщины самого кожуха. Практически ∆= h3—h2=15-25 мм.

Максимально возможное значение диаметра делительной окружности зубчатого колеса d2 макс =Dк — 2 h3 =Dк— 2 (h2+∆) (14.8) определяется допустимой величиной зазора h2. Для тяговых передач трамвайных вагонов h3>110 мм, для вагонов метрополитена h3>95 мм.

Наименьшее значение диаметра делительной окружности шестерни определяется типом подвешивания тягового двигателя. При рамно- осевой подвеске двигателя шестерня насаживается на конце его вала и минимальный диаметр делительной окружности определится, очевидно, диаметром конца вала двигателя, поскольку толщина тела шестерни по условиям прочности не должна быть меньше 15—20 мм.

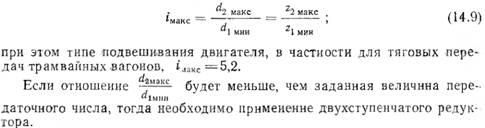

Максимальное передаточное число

Для увеличения мощности тягового двигателя при использовании передачи рассмотренного типа стремятся максимально повысить ее передаточное число, применяя в отдельных случаях двухступенчатый редуктор. Это позволяет применить быстроходные и малогабаритные тяговые электродвигатели с малой централью и максимально уменьшить диаметр колеса подвижного состава.