Усилители рулевого управления устанавливаются на подвижном составе повышенной вместимости для облегчения управления и повышения тем самым безопасности движения. На городском электрическом транспорте применяют два типа усилителей рулевого управления: пневматический и гидравлический.

Усилители рулевого управления должны обеспечивать:

- усилие включения не менее Рв.о=25-50 н;

- возрастание усилия на рулевом колесе с увеличением сопротивления повороту («чувство дороги» у водителя). Максимальное усилие на рулевом колесе не должно при этом превышать Рв.макс=100-150 и:

- минимальное запаздывание в срабатывании и следящее действие, обеспечивающее пропорциональность усилий и углов поворота между рулевым колесом и управляемыми колесами;

- устранение произвольных самовключений от случайных толчков < 0 стороны дороги;

- возможность сохранения направления движения подвижного состава при неисправном усилителе н переход на ручное управление.

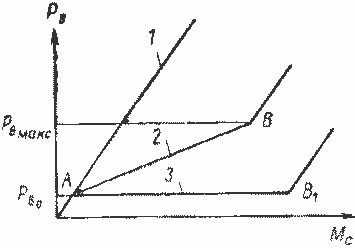

На рис. 17.11 показаны три типичных характеристики рулевого управления: 1 — без усилителя при ручном управлении, 2 — оптимальная с правильно подобранным усилителем и 3 — с усилителем чрезмерной мощности. Усилитель рулевого управления нужно подобрать так, чтобы в точке А включения усилителя и в точке В его выключения усилия Рв.о и Рв.макс на рулевом колесе были равны оптимальным, обеспечивающим необходимую легкость управления н создание у водителя «чувства дороги». При чрезмерной мощности усилителя (характеристика 3) водитель не может контролировать усилие, соответствующее углу поворота управляемых колес, что затрудняет управление и снижает безопасность движения. При недостаточной мощности усилителя характеристика рулевого управления будет лежать выше характеристики 2. В этом случае водитель должен прикладывать к рулевому колесу чрезмерные усилия для поворота управляемых колес, что приводит к повышенной утомляемости и ухудшает управляемость.

Рис. 17.11. Характеристики рулевого управления

1 — при ручном управлении без усилителя; 2 — с правильно подобранным усилителем; 3 — с усилителем завышенной мощности

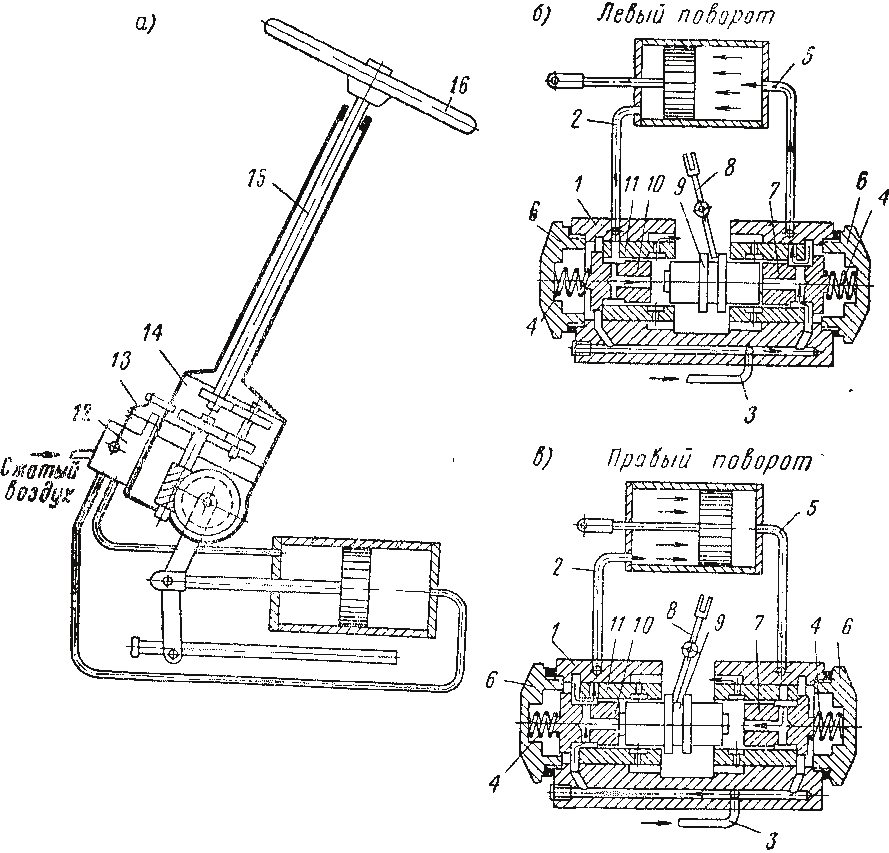

Работоспособность усилителя оценивают показателем эффективности действия усилителя Э и показателем реактивного воздействия усилителя на рулевое колесо р:

Для выполненных конструкций усилителей р=0,15-0,3; чувствительность усилителя характеризуется усилием, прикладываемым к рулевому колесу для приведения его в действие.

Основными узлами усилителей рулевого управления являются:

блок питания с вспомогательными устройствами (гидронасос или компрессор с резервуарами для жидкости или сжатого воздуха, система трубопроводов и др.);

распределитель со следящим механизмом, регулирующим подачу жидкости или воздуха под давлением к исполнительному механизму пропорционально усилию, приложенному к рулевому колесу;

исполнительный механизм, выполненный в виде рабочего цилиндра, создающего дополнительное усилие, прикладываемое при повороте к управляемым колесам.

Усилители могут размещаться в одном агрегате с рулевым механизмом, за исключением блока питання, или компоноваться из отдельных узлов. Узловая компоновка обеспечивает более свободное размещение отдельных элементов усилителей и позволяет использовать на подвижном составе стандартное рулевое управление.

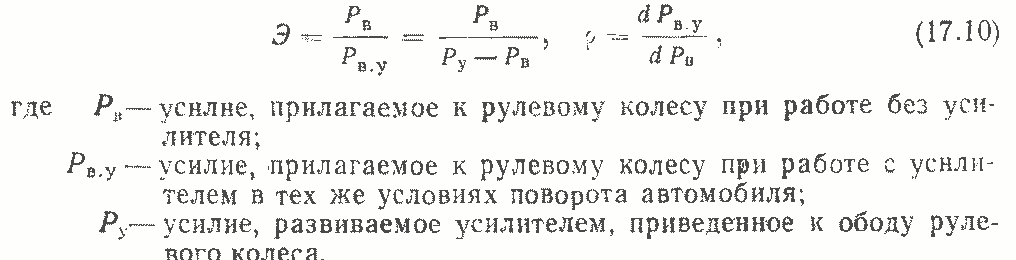

На рис. 17.12 показана схема рулевого управления с пневматическим усилителем, примененная на троллейбусе ЗИУ-5.

Рис. 17.12. Схема работы пневматического усилителя троллейбуса ЗНУ-5

При повороте рулевого колеса глобоидальный червяк 1 через трехрядный ролик 2 поворачивает держатель 3 ролика и вал 4 сошки руля. На одном из концов вала 4 на шлицах установлен рычаг 6, связанный шарнирно в точке А с двухплечим рычагом 5. При вращении вала 4 сошки руля рычаг 6, стремясь повернуться вместе с валом 4, нажимает на двухплечий рычаг и смещает его вправо или влево в зависимости от направления вращения рулевого колеса. При повороте рычаг 5 встречает большое сопротивление в точке Б, так как последняя шарнирно соединена с продольными рулевыми тягами 7 и 11 и, следовательно, с рулевой трапецией. Поэтому в начале перемещения рычаг 5 под действием силы, приложенной в точке А, поворачивается относительно точки Б и выбирает зазор между шлицевой втулкой рычага 6 и отверстием в двухплечем рычаге 5 (величина его составляет 3 мм на сторону). При выборе этого зазора и перемещении верхнего конца рычага 5 вправо илн влево сжимается пружина 17. При дальнейшем повороте вала сошки руля перемещается передняя продольная тяга 7 и поворачивается рычаг 9. От рулевой тяги 11 усилие передается на рычаг поворотной цапфы левого колеса, в результате чего управляемые колеса поворачиваются.

Взаимодействие пневматического усилителя с рычажной передачей рулевого привода происходит следующим образом. При повороте вала 4 и перемещении верхнего конца двухплечего рычага 5 перемещается тяга 16, шарнирно связанная с рычагом 5 хомутом. Тяга 16 воздействует на коромысло 15 воздухораспределителя 14 и заставляет сработать один из клапанов 12 или 13 воздухораспределителя. При срабатывании воздухораспределителя сжатый воздух из резервуара поступает в цилиндр 8 пневматического усилителя и шток 10 передает усилие рычагу 9, что вызывает перемещение тяги 11 вперед или назад и соответствующий поворот управляемых колес.

Если водитель возвращает рулевое колесо в нейтральное положение, то под действием пружины 17 верхний конец рычага 5, а вместе с ним и коромысло 15 воздухораспределителя возвращаются в исходное, положение. При этом сжатый воздух из цилиндра усилителя рулевого механизма выходит в атмосферу.

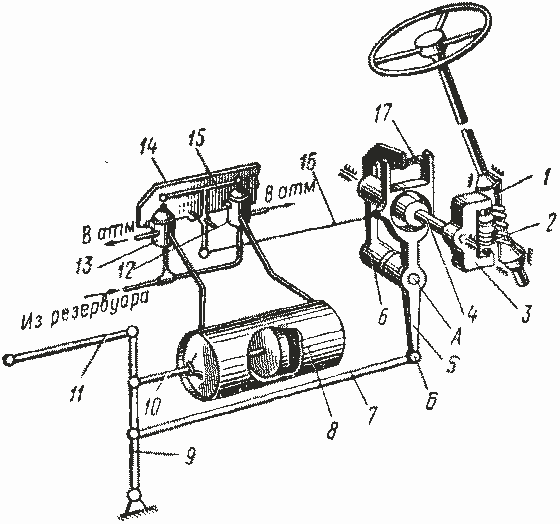

На рис. 17.13, а показана принципиальная схема пневматического усилителя рулевого управления троллейбусов Тр-8 и Тр-9. Усилитель приводится в действие воздухораспределителем 2 при повороте рулевого колеса, которое через редуктор 4 воздействует на рычаг 13.

Работа усилителя рулевого управления троллейбусов Тр-8 и Тр-9 поясняется схемами рис. 17.13, б и в. В корпус 1 воздухораспределителя впрессована втулка 11, внутри которой перемещаются два клапана 7 и 10 и толкатель 9. Кроме того, в корпус установлены две крышки 6, распорные пружины 4 и ввернуты штуцера для подсоединения воздухопроводов 3, 2 и 5, соединяющих воздухораспределитель с напорной магистралью и цилиндром усилителя рулевого управления.

При повороте рулевого колеса в левую сторону (схема б) рулевой механизм поворачивает рычаг 8 так, что последний перемещает толкатель 9 вправо. При этом левый клапан остается прижатым своим буртиком к левому торцу втулки 11, а правый отжимается толкателем 9 вправо. Сжатый воздух из воздухопровода 3 через каналы корпуса и правого клапана поступает в правую полость цилиндра усилителя рулевого управления, а левая полость через каналы корпуса и правого клапана соединяется с атмосферой. При правом повороте (схема в) толкатель 9 перемещается влево и отжимает левый клапан. Сжатый воздух поступает в левую полость цилиндра усилителя рулевого управления, а его правая полость соединяется с атмосферой. Направление потоков воздуха по каналам воздухораспределителя при левом и правом повороте показано на схемах б и в стрелками. В среднем положении толкателя 9 клапаны 10 перекрывают путь сжатому воздуху из воздухопровода 3, а обе полости цилиндра усилителя рулевого управления соединяют с атмосферой.

Рис. 17.13. Принципиальная схема (а) и схемы работы усилителя рулевого управления троллейбусов Тр-8 и Тр-9 (б и в)

Основным недостатком пневматических усилителей рулевого управления является сравнительно невысокое быстродействие в работе. В этом отношении они уступают гидравлическим усилителям, которые вместе с тем более компактны, так как удельное давление, развиваемое в гидравлической системе, равное 4—7 Мн/м2 (40—70 кг/см2), значительно больше, чем в пневматических, где оно не превышает обычно 0,6 Мн/м2 (около 6 кг/см2).