Осевые буксы передают нагрузки от поступательно перемещающихся надбуксовых элементов рельсового подвижного состава (рамы тележки или кузова) на вращающиеся колесные пары. Они соединяются с колесной парой таким образом, что обеспечивают ее свободное вращение и ограничивают продольные и боковые перемещения.

Буксы проектируются с таким расчетом, чтобы равнодействующая от нагрузки на шейку оси проходила по вертикали через центр шейки.

Осевые буксы состоят из корпуса, в котором размещаются буксовые подшипники и остальные детали одного или нескольких подшипников; деталей, с помощью которых обеспечивается фиксация положения подшипников на оси колесной пары и в корпусе буксы; устройств, обеспечивающих смазку подшипника; и деталей уплотнения, исключающих попадание в буксу грязи, влаги и пыли. Корпус буксы служит одновременно и резервуаром для смазки буксовых подшипников.

Осевые буксы классифицируют:

по типу применяемых подшипников — на буксы с подшипниками скольжения и буксы с подшипниками качения. От того, какой тип подшипников имеет букса, зависит конструкция деталей, фиксирующих их положение, устройств, обеспечивающих смазку подшипников, и деталей уплотнения, а также внутренняя конфигурация корпуса буксы;

по месту приложения вертикальной нагрузки от надбуксовых элементов подвижного состава на буксу — на буксы, воспринимающие вертикальную нагрузку выше точки опоры подшипника на шейку оси колесной пары, и буксы с приложением нагрузки ниже этой точки. Буксы, воспринимающие вертикальную нагрузку ниже точки опоры подшипника на шейку оси, находятся в устойчивом равновесии, что в значительной степени облегчает условия работы буксовых направляющих;

по типу связи с направляющими устройствами подвески — на буксы с фрикционными и нефрикционными связями; с жесткими (неупругими) и с нежесткими (упругими) связями. Тип связи буксы с элементами подвески подвижного состава обусловливает конструкцию корпуса буксы и установку на нем элементов крепления подвески (наличники, приливы, ушки и т. д.);

по расположению на колесной паре — на буксы наружного расположения (наружные), опирающиеся на шейки оси с внешней стороны колес, и внутренние, опирающиеся на шейки, расположенные на межколесной части оси колесной пары.

Букса с подшипником скольжения (рис. 9.19) состоит из стального корпуса 1, в верхней части которого находится подшипник скольжения 2. Нижняя часть корпуса служит резервуаром для осевой смазки. Смазка подается на шейку оси хлопчатобумажной подбивкой 4 или специальным устройством — польстером, который состоит из металлического основания с войлочной подушкой, прижимаемой к шейке оси пружинами, и хлопчатобумажных фитилей, подающих смазку к подушке. Внутренняя полость буксы скольжения уплотняется войлочной или резиновой шайбой 5 и крышкой 3, прижимаемой к корпусу буксы специальной пружиной.

Рис. 9.19. Осевая букса с подшипниками скольжения

Подшипник скольжения состоит из стального корпуса, латунной армировки и антифрикционного слоя (баббитовой заливки). Толщина баббитовой заливки обычно не превышает 10 мм. Для осевых подшипников подвижного состава городского электрического транспорта обычно применяется баббит марки БКА по ГОСТ 1209—59.

Крепление подшипника на шейке оси для предупреждения осевого сдвига производится буртиком шейки оси или торцовым вкладышем 6.

Корпус буксы отливается из углеродистой стали марки 20Л.

На рис. 9.19 показана так называемая челюстная букса, относящаяся к типу букс с фрикционными связями с направляющими устройствами подвески. Боковые наружные поверхности корпуса буксы имеют пазы 7, в которые входят буксовые направляющие, укрепленные на буксовых лапах рамы тележки или кузова. Для предупреждения быстрого износа трением в пазы корпуса буксы ввариваются наличники, имеющие цементированные и закаленные рабочие поверхности.

В качестве смазки для подшипников скольжения применяют жидкое соевое масло Л летом и З зимой по ГОСТ 610—48.

Новый подвижной состав городского электрического транспорта с подшипниками скольжения промышленностью СССР не изготовляется. Подшипники скольжения на эксплуатирующемся подвижном составе трамвая постройки прежних лет постепенно заменяются подшипниками качения. Все вагоны метрополитена оборудованы буксами только с подшипниками качения. Основные недостатки букс с подшипниками скольжения состоят в повышенном сопротивлении движению, необходимости в частом систематическом уходе и наблюдении за их работой и повышенном расходе смазочных материалов.

Преимущественное распространение на подвижном составе городского электрического транспорта в настоящее время получили наружные и внутренние осевые буксы с подшипниками качения.

Конструкция осевой наружной буксы с подшипником качения показана на рис. 9.20. Букса состоит из корпуса 1, двух роликовых подшипников 2, уплотняющего воротника 9, малого и большого дистанционных колец 3, упорного кольца 4 и крышки 5. В канавку, имеющуюся в заднем окне корпуса буксы, вкладывают сальник 8. Букса, изображенная на рис. 9.20, в отличие от осевой буксы рис. 9.19, воспринимающей вертикальную нагрузку в точке, расположенной выше точки опоры на шейку оси, воспринимает нагрузку снизу через балансир 7, на который опираются пружины буксового подвешивания. Балансир крепится к корпусу буксы валиками 6.

Рис. 9.20. Осевая наружная букса с подшипниками качения

Внутренние кольца подшипников качения насаживаются на шейку оси горячей, прессовой или плотной посадкой. Наиболее распространена горячая посадка внутреннего кольца подшипника на шейку оси колесной пары. При таком способе посадки в два с половиной раза снижаются эксплуатационные расходы на ремонт букс в сравнении с буксами, имеющими плотную посадку внутренних колец подшипников. Наружные кольца подшипников имеют скользящую посадку, их аксиальное положение в буксе фиксируется с одной стороны задним буртом корпуса, а с другой — крышкой буксы. Положение внутренних колец на оси дополнительно фиксируется в аксиальном направлении торцовой шайбой или корончатой гайкой со стопорной планкой.

Сопряжение корпуса буксы с воротником образует лабиринтное уплотнение, препятствующее утечке смазки из буксы и попаданию в нее грязи. Для роликовых подшипников применяют консистентную смазку 1-13 (ГОСТ 1631—61).

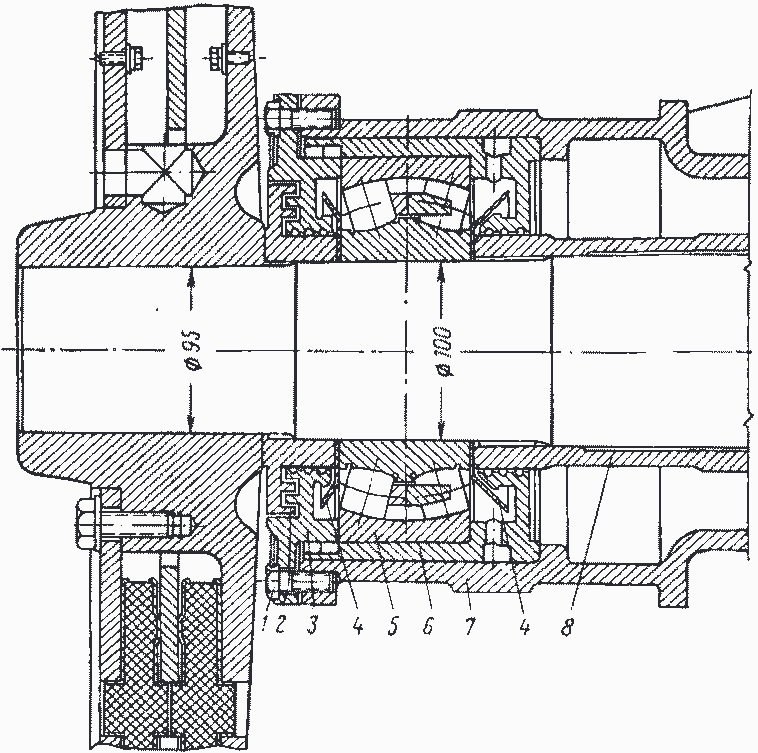

Современные трамвайные вагоны, эксплуатируемые в СССР (вагоны РВЗ-6, ЛМ-57, КТМ-5М, Т-2, Т-3 и др.), имеют внутренние осевые буксы с подшипниками, расположенными на шейках в межколесной части оси. Корпуса 6 внутренних букс (рис. 9.21) размещаются по концам внутри осевого литого разъемного моста (кожуха оси) 7. В корпусе буксы размещены подшипники 5 с цилиндрическими или сферическими роликами, внутренние кольца которых насажены на ось колесной пары до упора в дистанционную втулку 8.

В торцовых частях корпуса 6 и между крышкой 3 и лабиринтным кольцом 2 буксы находятся лабиринтные уплотнения, воротники которых вместе с дистанционными кольцами фиксируют внутренние кольца подшипников в аксиальном направлении. Наружные кольца подшипников фиксируются в аксиальном направлении торцовой крышкой 3, которая крепится к корпусу буксы на прокладках болтами 1.

Рис. 9.21. Осевая внутренняя букса

Через шариковую пресс-масленку в корпус буксы подается смазка. Для предупреждения утечки смазки через уплотнения по торцам подшипника установлены маслоотражательные кольца 4.

Буксы с подшипниками качения являются наиболее совершенными в условиях эксплуатации на подвижном составе городского электрического транспорта. Их преимущества состоят в следующем:

1) значительно уменьшается сопротивление движению вагона, особенно при трогании с места, что позволяет снизить расход электроэнергии на тягу подвижного состава на 6—44 %;

2) снижается расход смазочных материалов (в 5—10 раз);

- исключается потребность в цветных металлах (баббите, латуни):

- резко сокращается объем работ по обслуживанию букс в эксплуатации.