Прочность и эксплуатационная надежность несущих элементов кузова определяется максимальными напряжениями при наиболее невыгодном сочетании действующих на них сил, а также устойчивостью и деформациями (прогибами) сжатых элементов.

Основным видом расчета кузовов является расчет на прочность по максимальным нагрузкам, включающий в себя: 1) выбор расчетной схемы рассматриваемой конструкции; 2) определение расчетных нагрузок; 3) расчет элементов кузова на действующие нагрузки с определением напряжений в опасных сечениях; 4) сравнение расчетных напряжений с допускаемыми и определение запасов прочности.

Выбор расчетной схемы зависит от конструктивного исполнения кузова. Несущие элементы кузова (рама и каркасы стенок и крыши) представляют собой нагруженную статически неопределимую пространственную систему балок и стержней, линейные размеры которых, как правило, относительно велики по сравнению с размерами поперечного сечения.

Расчетные схемы кузовов с учетом современных методов расчета на ЭВМ должны в максимальной степени отражать действительные условия работы конструкции.

При расчетах кузовов обычными методами без применения вычислительных машин действующую нагрузку обычно разделяют между элементами кузова, что позволяет свести расчет пространственных рамных конструкций кузова к более простому расчету нескольких плоских рам или отдельных стержней и 'балок. Точность расчета при таком упрощении понижается, причем в тем большей степени, чем больше введено допущений, упрощающих расчет. В 'Статически неопределяемых конструкциях действующие на них нагрузки распределяются по элементам более равномерно, чем в таких же статически определимых конструкциях. Поэтому искусственное преобразование статически неопределимых систем с целью их расчета обычными методами статики приводит к получению завышенных расчетных напряжений и высоким фактическим запасам прочности.

Расчетные схемы кузовов с несущей рамой составляют исходя из допущения, что отдельные элементы кузова — рама, боковые и торцовые стенки и крыша — работают независимо друг от друга. При расчете рамы принимается, что нагрузка боковых и торцовых стен и крыши передается на соответствующие продольные и концевые балки рамы кузова равномерно по их длине. При расчете боковых и торцовых стенок и крыши считают, что последние не воспринимают со стороны рамы никаких нагрузок. Расчет кузова при этих предположениях значительно упрощается.

При расчете кузовов с несущими стенками и рамой боковые стенки принимаются недеформирующимися, поскольку обычно они обладают значительно более высокой жесткостью на изгиб в вертикальной плоскости, чем продольные балки рамы. Такое допущение позволяет, как и в первом случае, вести расчет рамы и боковых стенок как самостоятельных элементов, при этом балки, образующие обвязку рамы, рассматриваются как жестко заделанные по всей длине. Боковые несущие стенки рассчитываются отдельно как фермы или балки на двух опорах от действующей в их плоскости вертикальной нагрузки. За опоры этих ферм или балок принимают концы шкворневых балок рамы кузова. Нагрузки, передаваемые на боковые стенки от рамы, прикладываются в виде сосредоточенных сил в узлах креплений поперечных балок.

Наибольшей сложностью отличается расчет цельнонесущего кузова. Цельнонесущий кузов представляет собой коробчатую тонкостенную оболочку с каркасом в виде ряда продольных и поперечных элементов жесткости. При расчете цельнонесущего кузова действующую нагрузку нельзя разделять между рамой и боковыми стенками, как это делается при расчете кузовов с несущей рамой, или с несущими стенками и рамой, так как такая схема расчета не отражает действительное напряженное состояние кузова. Поэтому цельнонесущие кузова рассчитывают, как тонкостенные оболочки специальными методами статики сооружений.

При расчете кузовов на прочность учитываются следующие нагрузки:

- расчетная статическая нагрузка кузова при максимальном заполнении его пассажирами. При распределении статической нагрузки между элементами кузова нагрузка от всех пассажиров подсчитывается отдельно для площадок, проходов и площадей, занятых сиденьями. Нагрузка от диванов и сидящих пассажиров распределяется равномерно по соответствующей площади, а пассажиров, стоящих в проходе, — по площади прохода. Отдельные нагрузки от веса тяжелого оборудования (токоприемники, сцепные приборы, контроллеры и т. д.) прикладываются в виде сосредоточенных сил на соответствующих элементах кузова. Вес оборудования, не учтенного отдельно (рамы, каркаса, обшивки), распределяется равномерно по соответствующей площади.

Интенсивность распределенной нагрузки определяется из выражения

![]()

где Q — соответствующая нагрузка в кн;

F — площадь, на которой распределена эта нагрузка, в м2;

- вертикальная динамическая нагрузка, получаемая умножением статической нагрузки Gкp на коэффициент вертикальной динамической нагрузки

- вертикальная кососимметричная нагрузка, появление которой связано с неравенством жесткостей и фабричных стрел прогиба рессор, отклонением опорных поверхностей рамы кузова от теоретической плоскости, а также неодинаковой просадкой колес на неровностях пути и при входе в кривую. Ввиду трудности количественного учета факторов, определяющих величину кососимметричной нагрузки, на рельсовом

транспорте она ориентировочно учитывается увеличением максимальных статических напряжений в конструкциях кузова на 10—12% (kк=1,1-1,12).

Для безрельсового транспорта эта нагрузка может достигать значительно больших величин. Ее определяют в режиме наезда одним из колес на единичную неровность расчетной высоты, которая принимается обычно равной высоте бордюрного камня (200 мм);

- тяговая нагрузка, передаваемая на раму через пятниковые узлы (у вагонов тележечного исполнения) или направляющие устройства у бестележечного подвижного состава. Тяговую нагрузку определяют исходя из расчетного коэффициента сцепления 0,2—0,25 для рельсовых экипажей и 0,6 для безрельсовых;

- продольная нагрузка Fсц от удара по сцепке для рельсового подвижного состава; берется из расчета сцепного прибора или (при ориентировочных расчетах) определяется из условия трогания заторможенной прицепной части поезда при коэффициенте сцепления ψ=0,3-0,4;

![]()

где Gпp — вес прицепной части поезда в кн;

- нагрузки на элементы кузова от сил инерции при пуске с максимальным ускорением или при экстренном торможения. При ориентировочных расчетах подвижного состава рельсового транспорта они учитываются увеличением максимальных статических напряжений на 10% (k=1,1);

- боковые нагрузки кузова при движении вагона в кривой: центробежные силы и боковое давление ветра. В ориентировочных расчетах боковая нагрузка кузова учитывается увеличением максимальных статических напряжений на коэффициент k;

- добавочные нагрузки на элементы, связанные с работой тяговых двигателей и тормозных устройств.

Кузов рассчитывают при действии вертикальных, продольных и боковых сил в отдельности. Ориентировочный расчет кузова включает в себя: расчет на эквивалентную статическую нагрузку Gк.э=Gкp k1kкkи; расчет на действие тяговой или тормозной нагрузки и добавочных нагрузок, связанных с работой тяговых двигателей и тормозных устройств и др.

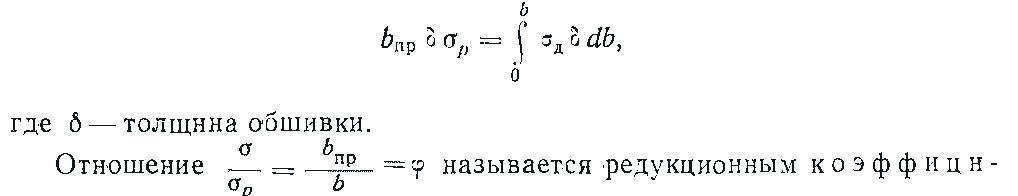

Экспериментальное исследование напряжений в конструкциях цельнонесущих сварных кузовов показывает, что эти напряжения распределяются между элементами каркаса и обшивкой неравномерно (рис. 6.20).

Они достигают наибольших величин в элементах, подкрепляющих обшивку каркаса, и уменьшаются по мере удаления от этих элементов (схема в). Часть обшивки как бы не работает, воспринимая нагрузку лишь частично. Поэтому в расчете учитывается не вся ширина обшивки b, а только часть ее — так называемая приведенная ширина bпр. Величина bпр определяется из условия равенства нагрузок обшивки шириной bпр при постоянных напряжениях и нагрузок реальной обшивки шириной b при действительном законе распределения напряжений σр(b). Это условие имеет вид:

коэффициентом обшивки. Если последний известен, то приведенная ширина обшивки определяется формулой

![]()

В том случае, когда в поперечное сечение кузова входят продольные связи разной жесткости, нагрузки распределяются неравномерно не только между продольными элементами каркаса и обшивкой, но и между самими элементами каркаса.

Рис. 6.20. Расчетная схема сварного кузова

а — схема нагружения и эпюры силовых факторов; б — расчетное сечение кузова; в — фактическое и расчетное распределение напряжений в обшивке, подкрепленной ребрами жесткости

Это обстоятельство учитывается введением в расчет редукционных коэффициентов соответствующих продольных элементов. Для жестких несущих элементов каркаса (например, обвязок рамы кузова) редукционный коэффициент принимается равным единице, для легких штампованных продольных связей — в пределах 0,7-0,8. Величины редукционных коэффициентов и приведенной ширины плоской обшивки кузовов рельсового подвижного состава определяются по формулам*

Рекомендованы Центральным научно-исследовательским институтом Министерства путей сообщения СССР.