Ходовые части в зависимости от конструкции пути могут иметь различные типы движителей или других элементов, непосредственно взаимодействующих с путевыми устройствами. Этими элементами для колесных ходовых частей являются колеса с поверхностями катания различного типа или колесные пары. С ними непосредственно связаны неподрессоренные элементы тягового привода и подвески, предназначенные для установки опор подшипниковых узлов колес (буксы, мосты и т. д.). У ходовых частей бесколесного исполнения элементы, механически взаимодействующие (контактирующие) с путевым устройством, отсутствуют. В этом случае силы взаимодействия кузова с путевым устройством создаются системой магнитного подвешивания, вакуумной или воздушной подушкой и т. п.

Наиболее распространены на подвижном составе городского электрического транспорта колеса и колесные пары. Они обеспечивают поступательное движение экипажа вдоль опорной поверхности и передачу всех сил взаимодействия между ними.

Колеса воспринимают и передают на путевое устройство:

- все виды вертикальных статических и динамических нагрузок от подрессоренных масс подвижного состава;

- тяговые и тормозные нагрузки и моменты, создаваемые тяговым двигателем (в том случае, если они служат движителями);

- направляющие усилия от рельсовой колен, дорожного покрытия или других путевых устройств при движении подвижного состава на кривых участках пути.

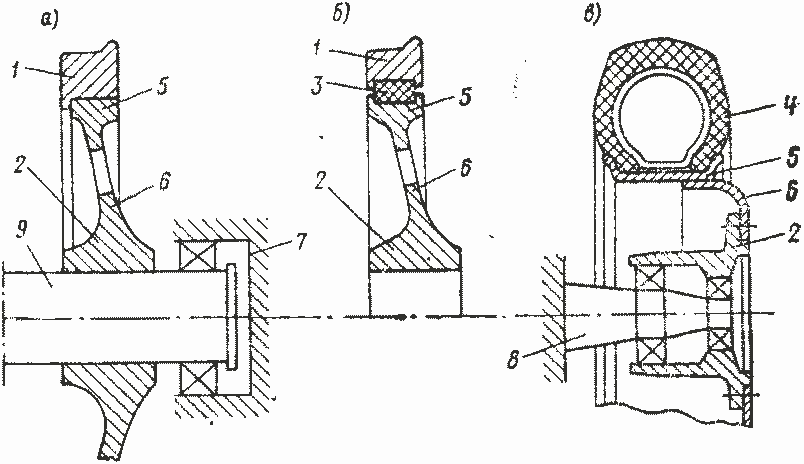

На подвижном составе городского электрического транспорта применяют (рис. 8.5):

жесткие стальные колеса (схема а);

стальные колеса с. подрезиненными бандажами — так называемые подрезиненные колеса (схема б);

пневматические колеса, у которых рабочей поверхностью катания служит поверхность шины, наполненной сжатым воздухом или азотом (схема в).

Рис. 8.5. Основные типы ходовых и направляющих колес

а — жесткое; б — подрезиненное; в — с пневматической шиной

Основными элементами колеса, обеспечивающими реализацию его функций, являются в общем случае ступица 2, обод 5, детали их соединения 6 и элемент, непосредственно взаимодействующий с опорной поверхностью (пневматическая шина 4, бандаж 1 и т. д.).

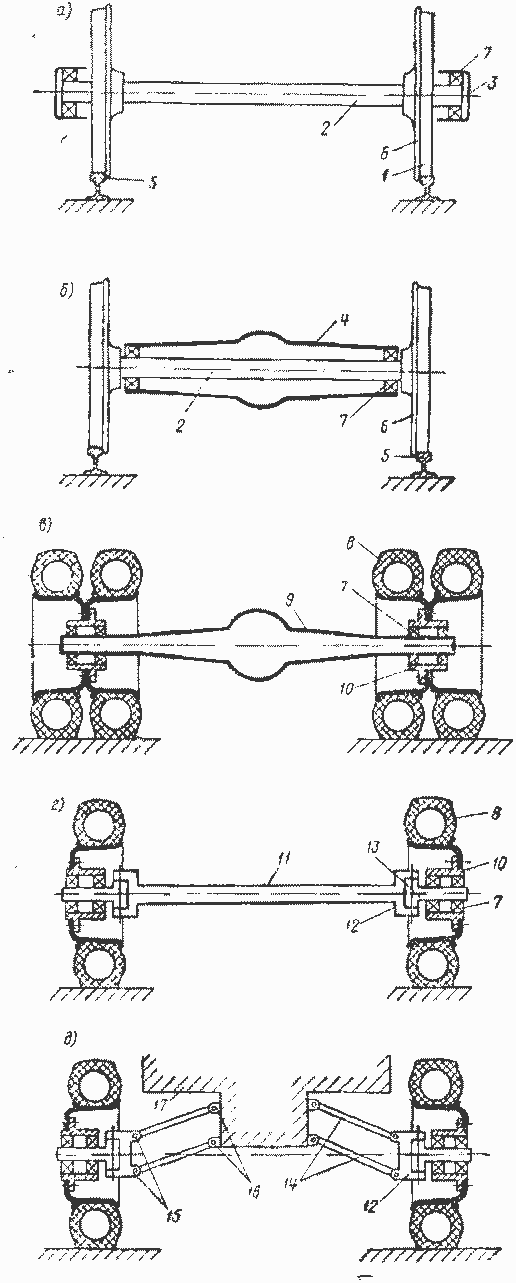

Рис. 8.6. Основные типы связи ходовых колес

а и б — первый; в — второй; г — третий; д — четвертый

Колесо кинематически связывается с осью колеса, являющейся его опорой, соединенной непосредственно или через подвеску с рамой экипажа. Ось колеса или элемент конструкции ходовых частей, выполняющий ее функции, оборудуется подшипниковым узлом с подшипниками скольжения или качения. Для колесных пар функции оси выполняют буксовые узлы 7; для колес безрельсового подвижного состава — оси поворотных цапф 8 или балки мостов.

Ступица колеса служит для его установки (непосредственной или через промежуточные элементы) на подвижных опорах подшипникового узла и передачи всех видов нагрузок на ось колеса. Непосредственная установка ступицы на оси колеса показана на схеме в, ступицы жестких колес колесных пар опираются на их ось (буксы) через промежуточный элемент — ось 9 колесной пары (схема а).

На внешней стороне обода колеса закрепляют элементы, непосредственно взаимодействующие с путевым устройством: бандаж 1 жесткого или подрезиненного колеса или шина 4 пневматического колеса. Обод соединяется со ступицей диском 6 или спицами.

Пневматические колеса имеют сравнительно большой прогиб под нагрузкой кузова, и их рассматривают обычно как один из ярусов подвешивания. Подрезиненные колеса обеспечивают небольшой прогиб и как ярус подвешивания не рассматриваются; упругие элементы 3 этих колес служат практически только для разрыва звукопроводящей цепи между бандажом и ходовыми частями.

Пневматические колеса применяются в основном на безрельсовом подвижном составе и в некоторых специальных конструкциях ходовых частей с направляющими колесами (монорельсовый транспорт, фуникулеры, тележки вагонов метрополитенов на пневматических шинах и т. д.). Жесткие и подрезиненные колеса применяются на рельсовом транспорте.

Можно отметить четыре основных типа связи между колесами одной оси (рис. 8.6):

- соединение двух колес жесткой осью, характерное для колес с жесткими и подрезиненными бандажами (колесные пары);

- неподвижное соединение мостовой конструкцией двух одинарных или сдвоенных пневматических колес, обеспечивающее их независимое вращение;

- подвижное (шарнирное) соединение неразрезной конструкцией двух одинарных или сдвоенных колес, которое обеспечивает:

- независимое вращение одного колеса относительно другого и независимый поворот колес относительно геометрической оси. Такое соединение применяется для управляемых колес на безрельсовом транспорте;

- независимая установка пневматических колес на разрезной мостовой конструкции с шарнирным устройством для поворота каждого колеса или без него.

На схемах а и б рис. 8.6 показано соединение колес первого типа.

Два жестких или подрезиненных колеса 1 объединяются в колесную пару осью 2, устанавливаемой в специальных неподрессоренных узлах 3 или 4, обеспечивающих преобразование вращения колес в поступательное движение экипажа, связанного с ними системой подвески. Для направления по рельсам 5 колеса снабжаются ребордами 6.

Особенность установки колесной пары по схеме а по сравнению с установкой ее по схеме б заключается в том, что в первом случае неподрессоренные направляющие устройства с подшипниковыми узлами 7 расположены с внешней стороны колес и представляют собой конструктивно независимые элементы — буксы 3, предназначенные Для установки неподвижных опор подшипников 7. Во втором случае подшипниковые узлы 7 размещены между колесами, причем их неподвижные опоры связаны единой мостовой конструкцией — мостом 4.

На схеме в показано соединение колес второго типа.

Два одинарных (или сдвоенных) колеса 8 с пневматическими шинами объединены неразрезной мостовой конструкцией 9. Последняя обеспечивает неизменяемую установку правого и левого колес на опорных подшипниках 7 ступиц 10. В отличие от мостовых конструкций, применяемых для установки неразрезных осей колесных пар, у которых неподвижными являются наружные опоры подшипниковых узлов (схема б), в рассматриваемой схеме неподвижны внутренние опоры подшипниковых узлов.

На схеме г показано соединение колес третьего типа.

Два поворотных одинарных колеса 8 с пневматическими шинами объединены мостовой балкой 11 с поворотными узлами 12, предназначенными для изменения положения колес относительно Друг друга в горизонтальной плоскости и относительно продольной оси балки 11. Ступицы 10 колес опорными подшипниками 7 связываются с поворотными цапфами 13, установленными на шкворнях поворотных узлов 12 и служащими для изменения направления движения колес.

На схеме д показана независимая установка пневматических колес 8 на разрезной мостовой конструкции. В отличие от всех рассмотренных ранее эта схема установки обеспечивает независимое перемещение колес в вертикальной плоскости. Применение поворотных узлов 12 делает возможным поворот колес и в горизонтальной плоскости. Вертикальное перемещение колес обеспечивается за счет поворота направляющих устройств 14 на шарнирных узлах 15 и 16. Направляющими устройствами 14 через кузов 17 колеса соединяются друг с другом.