§ 11.2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДВЕШИВАНИЯ БЕСТЕЛЕЖЕЧНЫХ И ТЕЛЕЖЕЧНЫХ ХОДОВЫХ ЧАСТЕЙ

Первая ступень подвески соединяет колеса или колесные пары с рамой тележки или кузова, вторая — раму тележки с кузовом. Первой ступенью подвеска должна обеспечивать в основном заданную установку и кинематику перемещений ходовых колес, необходимое распределение нагрузок между ними, гибкость в вертикальном направлении и устойчивость при крене кузова. Иногда этой ступенью подвешивания обеспечивается и упругая передача боковых нагрузок. Вторая ступень подвески обеспечивает в основном упругую передачу нагрузок с кузова на раму тележек в вертикальном направлении и возможность поворота тележки относительно кузова при движении экипажа в кривых участках пути. Как правило, этой ступенью подвески осуществляется также упругая передача боковых нагрузок. Эти особенности передачи нагрузок от кузова подвижного состава на колеса ходовых частей, а также его вертикальных (z), продольных (х) и боковых (у) перемещений обусловливает различие кинематических схем и конструктивного исполнения направляющих устройств первой и второй ступеней подвески. Первая ступень подвешивания тележечных ходовых частей, как правило, выполняется нерегулируемой, вторая — регулируемой или нерегулируемой. В бестележечных ходовых частях с пневматическими колесами первая ступень подвешивания может быть и регулируемой.

На бестележечном подвижном составе городского электрического транспорта применяются подвески рычажного типа, подвески с фрикционными вертикальными направляющими элементами, подвески с поводковыми направляющими и подвески с упруго-направляющими элементами.

Основными схемами направляющих устройств второй ступени подвешивания, применяемыми в тележечных ходовых частях, являются подвески люлечного типа с вертикальными и наклонными тягами, безлюлечные подвески и маятниковые подвески. Перемещения в поперечном и продольном направлении в подвесках люлечного и маятникового типа обеспечиваются вертикальными или наклонными тягами, а в безлюлечных — за счет деформаций упругих элементов.

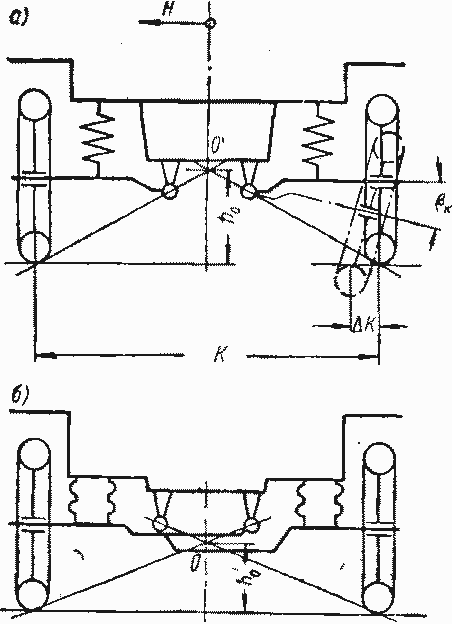

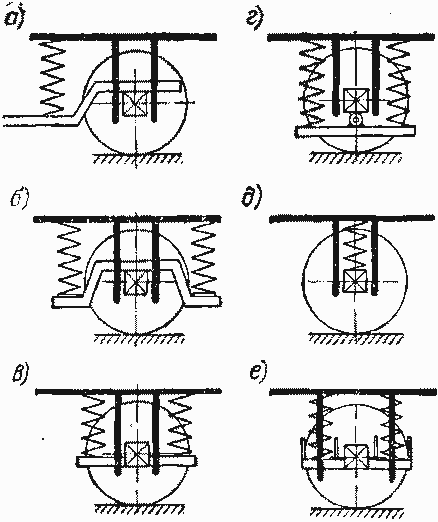

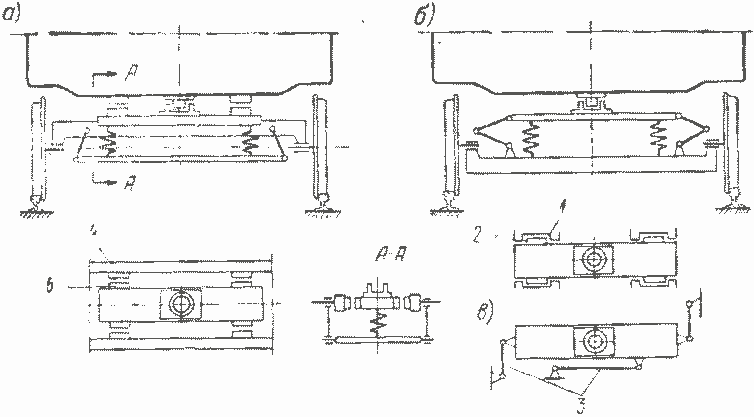

Рис. 11.6. Кинематические схемы одно- рычажных подвесок с поперечным расположением рычагов

Рычажные подвески нашли преимущественное применение на безрельсовом подвижном составе. В рычажных подвесках при вертикальных перемещениях колес длина направляющих устройств (длина рычагов) от центра колеса до центра качания (поворота) подвески остается неизменной.

По кинематической схеме различают однорычажные и двухрычажные подвески. Последние в зависимости от соотношения длин рычагов делят на параллельные и трапециевидные. По расположению плоскости качания рычагов относительно кузова различают подвески с продольным и поперечным расположением рычагов; применяют также подвески с расположением рычагов под углом к продольной оси кузова экипажа.

Основной особенностью однорычажных поперечных подвесок (рис. 11.6) является то, что вертикальное перемещение связанных с ними колес сопровождается их наклоном в плоскости качания рычага и смещением вдоль оси. При малой длине рычагов подвески (схема а) это приводит к значительным колебаниям колеи ∆К и угла β. Для этих подвесок характерно высокое расположение центра крена (h0), что ухудшает управляемость и устойчивость экипажа.

Недостатки направляющих устройств однорычажных поперечных подвесок особенно сильно проявляются при управляемых колесах. Для улучшения кинематических свойств однорычажных подвесок стремятся максимально увеличить длину рычагов, что позволяет снизить центр крена до величины h0 (схема б).

Уменьшение вертикальных перемещений и боковых смещений ведущих колес при колебаниях кузова на рычажных подвесках обеспечивает также применение пневматических упругих элементов с регулируемой жесткостью.

Подвески с поперечными однорычажными направляющими устройствами применяются на безрельсовых экипажах при независимой подвеске колес одной оси.

Подвески с продольными однорычажными направляющими устройствами находят применение на безрельсовом, рельсовом и монорельсовом транспорте (см. рис. 1.11) при зависимой и независимой установке колес или колесных пар.

На рельсовом подвижном составе упругое подвешивание с однорычажными направляющими устройствами применяют в первой ступени подвешивания тележечных ходовых частей (буксовом подвешивании).

Для улучшения передачи боковых сил и их моментов расстояние между опорами рычагов выбирают максимально большим. Подвески с направляющими устройствами этого типа отличаются простотой конструкции, небольшим весом неподрессоренных частей и постоянством колеи.

Применение рычажных направляющих устройств с продольным расположением исключает появление гироскопических моментов при вертикальных перемещениях колес, что особенно важно для подвески электромотор — колес, оси колес и редукторы которых жестко связаны с высокооборотными тяговыми двигателями.

К недостаткам подвесок с однорычажными направляющими устройствами относятся: высокое расположение центра крена (у опорной поверхности упругих элементов), значительный наклон колес при поворотах (практически равный крену кузова), трудность обеспечения жесткости рычага при передаче боковых сил и моментов Мγ и Му. Устранение этих недостатков достигается применением подвесок, у которых ось качания рычагов расположена под углом к продольной оси подвижного состава. У таких подвесок колеса могут перемещаться как в продольной, так и в поперечной плоскости. При правильном расчете этих направляющих устройств в них удается сочетать преимущества направляющих устройств с продольным и поперечным расположением рычагов.

Отличительной особенностью направляющих устройств подвесок с двухрычажными направляющими устройствами является то, что горизонтальное перемещение связанных с ними колес и углы их поворота в плоскости качания рычагов (поперечной или продольной) могут быть сделаны малыми. Это упругое подвешивание применяется в основном при независимой установке ходовых и направляющих колес на подвижном составе безрельсового транспорта и транспорта на специальных путевых устройствах.

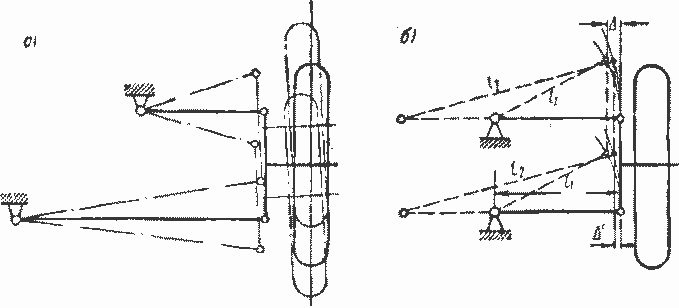

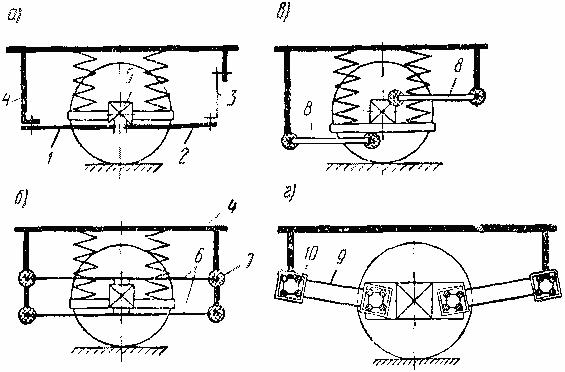

Кинематические свойства направляющих устройств этой группы определяются размерами и расположением рычагов. В подвешивании первой ступени (подвешивании колес) применяются (рис. 11.7) трапециевидные (схема а) и параллелограммные (схема б) направляющие устройства.

Рис. 11.7. Кинематические схемы двухрычажных подвесок

Наиболее распространенным типом независимой подвески колес является подвеска с двухрычажными трапециевидными направляющими устройствами (схема а) и поперечным расположением рычагов.

Теоретически двухрычажная трапециевидная подвеска колес при их вертикальном перемещении должна изменять как колею колес, так и их поперечный наклон. Однако подбором длин верхнего и нижнего рычагов можно получить кинематическую характеристику подвески, практически не меняющую колею колес.

При равенстве верхнего и нижнего рычагов двухрычажная подвеска превращается в параллелограммную (схема б). В параллелограммной подвеске вертикальные перемещения колес сопровождаются изменением колеи на величину Д, которая тем больше, чем меньшую длину имеют рычаги направляющих устройств. Для сравнения на схеме б показано уменьшение величины ∆' изменения колеи при увеличении длины рычагов.

При продольном расположении рычагов двухрычажная подвеска обычно выполняется параллельной. Применение двух рычагов повышает жесткость направляющего устройства и облегчает передачу на кузов горизонтальных сил и моментов. Остальные преимущества двухрычажного направляющего устройства те же, что и однорычажного. Продольная двухрычажная подвеска применяется в ходовых частях безрельсового и монорельсового транспорта. При двухрычажной подвеске оси качания рычагов также могут располагаться под углом к продольной оси подвижного состава.

Подвески с фрикционными вертикальными направляющими устройствами передают продольные и боковые усилия и допускают только вертикальные линейные перемещения колес или колесных пар. Они применяются на безрельсовом н особенно широко на рельсовом транспорте (в буксовом подвешивании). Эти направляющие устройства конструктивно просты и позволяют наиболее точно выдерживать заданную колею и базу установки колес экипажа.

Основным недостатком подвесок с направляющими устройствами этого типа является сухое трение при взаимодействии с неподрессоренными элементами, которое приводит к быстрому износу элементов ходовых частей и повышению эксплуатационных расходов на их обслуживание.

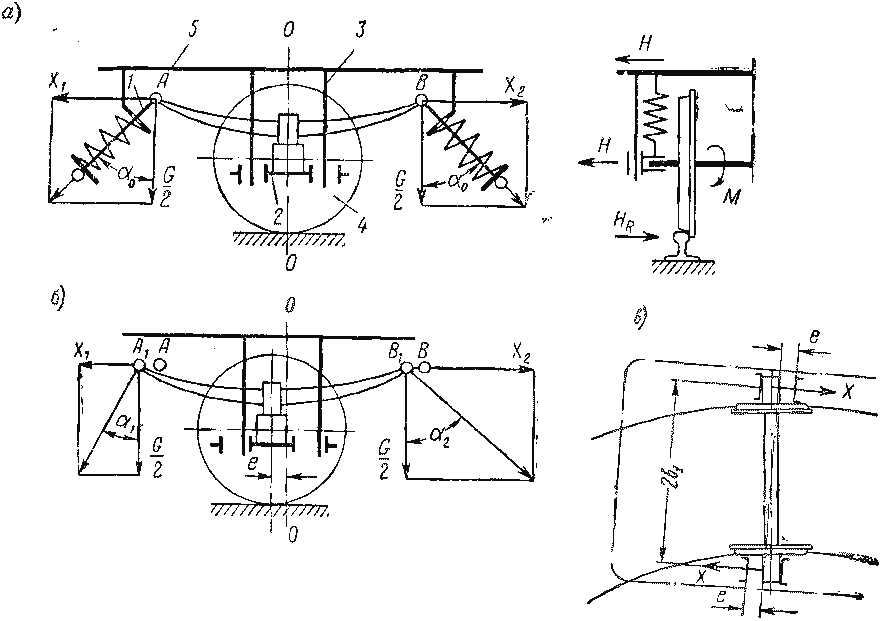

Для снижения трения и самоустановки буксовых узлов колес или колесных пар в направляющих устройствах этого типа применяют специальные стабилизирующие устройства, центрирующие буксы в буксовых направляющих. Для этого (рис. 11.8, а) шпинтоны 1 упругого подвешивания кузова 5 располагают под углом до 15° к вертикали.

Рис. 11.8. Схема образования возвращающего усилия при продольном смещении буксы (продольная весовая стабилизация)

При отклонении из среднего положения под действием силы тяги F или перекосе колесной пары в кривой, вызывающих смещение буксового узла, на буксу 2 начинает действовать возвращающее усилие. Одновременно с центрированием букс и уменьшением трения в буксовых направляющих 3 возвращающие усилия обеспечивают правильную установку и уменьшение влияния колесных пар 4.

При смещении буксы от среднего положения 0—0 (схема б) на расстояние δ точки А и В подвески перемещаются в положении А и В, а углы установки шпинтонов, равные в среднем положении а0> принимают значения![]() В результате появляется продольная возвращающая сила X, равная:

В результате появляется продольная возвращающая сила X, равная:

![]() (11.13)

(11.13)

где G — вертикальная нагрузка на буксовый узел.

При движении в кривой (схема в) возвращающие усилия X буксовых узлов противоположны по направлению и образуют возвращающий момент

![]() (11.14)

(11.14)

где 2 b1 — поперечная база упругого подвешивания.

Подвески с поводковыми направляющими устройствами обеспечивают вертикальные перемещения геометрической оси колеса или колесной пары за счет упругой продольной или угловой деформации или соответствующей кинематики направляющих устройств. В подвесках этого типа при вертикальных перемещениях колес расстояние от центра колеса до точек закрепления поводковых устройств изменяется, В поперечной плоскости перемещение ходовых колес при этом типе направляющих устройств практически отсутствует. Примерами подвески с поводковыми направляющими устройствами может служить подвеска с листовыми полуэллиптическими рессорами (см. рис. 10.11), подвеска ходовых частей троллейбуса «Вевей», тип II (см. рис. 10.13) и др. Наиболее распространены на подвижном составе безрельсового транспорта подвески этого типа с листовыми рессорами.

Конструктивное исполнение упругого подвешивания тележечного подвижного состава характеризуется:

- применением специальных элементов направляющих устройств, обеспечивающих необходимую установку колес или колесных пар и равномерное распределение между ними нагрузки кузова; такими элементами являются рамы тележек или элементы, выполняющие функции рамы;

- применением в направляющих устройствах узлов, обеспечивающих поворот тележек относительно кузова в горизонтальной плоскости;

- сравнительно небольшой базой тележки, облегчающей вписывание подвижного состава в криволинейные участки пути.

Первая ступень подвешивания тележек (буксовое подвешивание) предназначается для упругой передачи нагрузки от рамы тележки на колеса, вторая ступень (центральное подвешивание) — для упругой передачи нагрузки от кузова на раму тележки.

Конструкции поворотных тележек могут иметь также только одно центральное или реже только буксовое подвешивание. Центральное и буксовое подвешивания тележек различаются исполнением направляющих устройств.

Как и у бестележечного подвижного состава, направляющие устройства первой ступени (буксового) подвешивания обеспечивают, как правило, только вертикальные упругие перемещения рамы тележки (или заменяющих ее элементов) относительно колесных пар.

В отличие от буксового центральное подвешивание должно обеспечивать кроме вертикальных достаточно большие поперечные упругие перемещения кузова относительно рамы тележки.

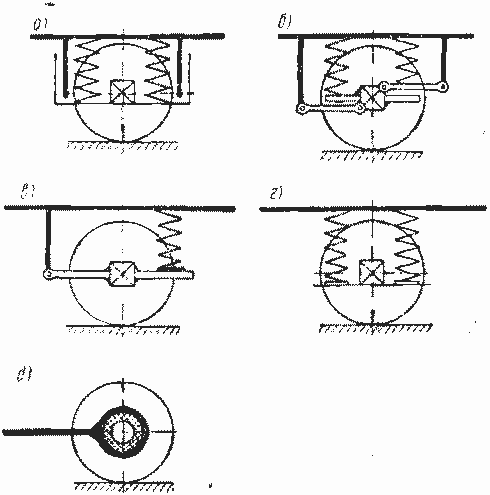

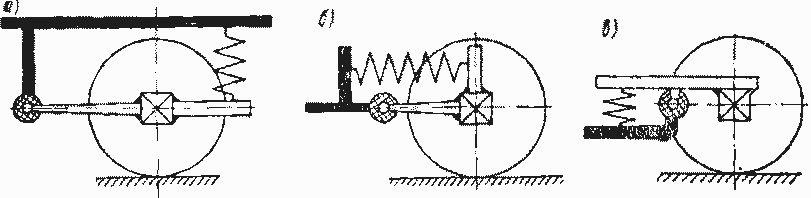

Как и в бестележечных ходовых частях, буксовое подвешивание тележек по типу направляющих устройств можно разделить на четыре группы (рис. 11.9):

1) подвешивание с фрикционными (челюстными, телескопическими) направляющими устройствами (схема а);

- подвешивание с поводковыми направляющими (схема б);

- подвешивание с рычажными направляющими (схема в);

- подвешивание с упруго-направляющими элементами (схема г).

В тележечных ходовых частях применяется также и жесткое соединение буксовых узлов и мостовых конструкций колес или колесных пар с рамой тележки с упругими прокладками для гашения вибраций и шумов (схема д). Эта конструкция используется в тех случаях, когда рама тележки как самостоятельный элемент отсутствует.

Рис. 11.9. Основные группы первой ступени подвешивания (буксового подвешивания) тележечных ходовых частей

Рис. 11.10. Схемы буксового подвешивания с фрикционными направляющими устройствами

Она получила достаточно широкое распространение на подвижном составе трамвая и метрополитена (тележки вагонов РВЗ-6, Т-2, Т-3, «Ріоnееr-III» и др.).

Этот тип подвешивания применяется также при жестком соединении в тележку мостовых конструкций с пневматическими ходовыми колесами (тележки вагонов парижского метрополитена, монорельсовых дорог и др.). Применение таких соединений обусловлено в этом случае тем, что пневматические колеса выполняют фактически роль первой ступени подвешивания.

Подвешивание с фрикционными направляющими устройствами (рис. 11.10) может иметь плоскую (челюстного типа) и телескопическую фрикционные пары.

Фрикционная пара в направляющих устройствах этого типа эквивалентна фрикционному гасителю с постоянной силой трения, благодаря чему колебания рамы при прочих равных условиях у тележек с фрикционными направляющими менее интенсивны, чем у тележек, имеющих, например, поводковые направляющие устройства. Недостатки буксового подвешивания с фрикционными направляющими устройствами состоят в жесткой передаче на раму тележки горизонтальных сил, отсутствии вибро- и звукоизоляции подрессоренных масс, усложнении и удорожании эксплуатации ходовых частей из-за необходимости обслуживания (смазки и замены) трущихся пар.

Челюстное подвешивание по способу опирания упругих элементов на буксу может быть разделено на два типа (см. рис. 11.10) — с верхним опиранием, когда плоскость опоры упругого элемента на буксу находится выше геометрической оси колесной пары (схема д), и с нижним опиранием, когда плоскость опоры упругого элемента находится ниже геометрической оси колесной пары (схемы а, г и е).

В подвешивании с верхним опиранием упругого элемента букса находится в положении неустойчивого равновесия и устанавливается в челюстях с перекосом, что приводит к повышенному износу трущихся пар.

Для понижения плоскости опор упругих элементов на буксу в тележках первых конструкций применялись балансиры (схема а).

Стремление уменьшить неподрессоренный вес балансира привело к разработке конструкции подвески по схеме б.

В последних конструкциях применяют буксы с боковыми приливами- крыльями (схема в), имеющими минимальный вес. Наиболее совершенная схема подвешивания этого типа (схема г) имеет шарнирное соединение крыльев с буксой. Это исключает перекосы буксы даже при неравномерной осадке упругих элементов и уменьшает износ буксовых направляющих.

В буксовом подвешивании с телескопическими направляющими устройствами (схема е) роль фрикционной пары играет втулка шпинтона или фрикционный гаситель колебаний внутри упругого элемента. Недостаток этого типа подвешивания состоит в трудном доступе к трущимся поверхностям в эксплуатации.

Подвешивание с поводковыми направляющими устройствами в отличие от челюстных не имеет фрикционных пар.

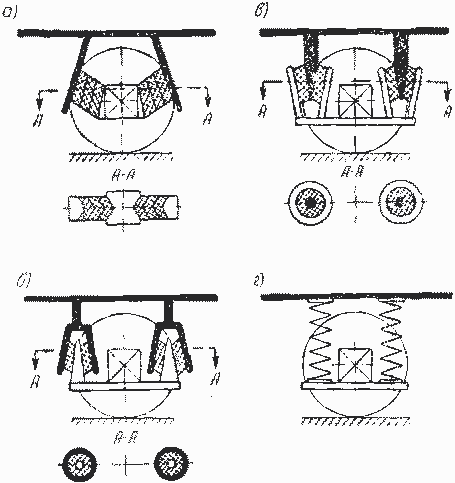

Кинематически перемещения буксового узла относительно рамы в вертикальной плоскости обеспечиваются в этом случае за счет вертикальных и частично угловых деформаций упруго-направляющих поводковых устройств, выполняемых в виде однолистовых рессор, жестких стержней с упругими шарнирами по концам, допускающими увеличение расстояния между осями шарниров, и других конструкций (рис. 11.11).

Рис. 11.11. Схемы буксового подвешивания с поводковыми направляющими устройствами

Роль поводковых направляющих устройств в подвешивании, показанном на схеме а, выполняют однолистовые рессоры 1 и 2. Их внутренние концы жестко крепятся к буксе 5. Внешний конец рессоры 1жестко крепится к раме 4 тележки, а рессоры 2 — к вертикальной листовой рессоре — компенсатору 3, жестко соединенному с рамой. Эта схема подвешивания применена, в частности, на тележках вагона типа Е отечественного метрополитена. На схеме б показано подвешивание с поводковыми направляющими 6 без компенсатора. В этом случае оба поводка, роль которых могут выполнять, например, однолистовые рессоры 6, крепятся к раме тележки нежестко упругими шарнирами 7, допускающими некоторый поворот поводка.

Направляющие поводки могут выполняться также в виде жестких стержней 8 (схема в), присоединяемых к раме тележки и буксе упругими шарнирами, допускающими свободное вертикальное перемещение буксы и ограничивающими ее перемещение в продольном и поперечном направлении. Для возможности вертикальных перемещений буксы поводки устанавливают на разных уровнях.

На схеме г изображено буксовое подвешивание с поводками 9, имеющими форму жесткой рамки. Упругие шарниры 10 в виде четырех резиновых валиков каждый, при повороте поводком работают как упругие элементы. Такое подвешивание системы «Neidhart» распространено на подвижном составе городского транспорта в Англии.

В последние годы в ходовых частях тележечного исполнения начало применяться буксовое подвешивание с продольными рычажными направляющими устройствами (рис. 11.12).

Рис. 11.12. Схема буксового подвешивания с рычажными направляющими устройствами

Рис. 11.13. Схемы буксового подвешивания с упруго-направляющими устройствами

Направляющее устройство подвешивания этого типа, как правило, выполняется в виде рычага второго рода с шарнирной опорой на раме тележки и вертикальной (схема а) или горизонтальной (схема б) установкой упругого элемента на противоположном конце рычага. Реже направляющее устройство выполняется в виде рычага первого рода (схема в). Рычаг устанавливается в шарнирах с упругими прокладками, уменьшающими передачу вибрации и шума на раму тележки. Вертикальные колебания в буксовом подвешивании с поводковыми и рычажными направляющими устройствами при установке упругих элементов, не имеющих внутреннего трения, демпфируются специальными гасителями колебаний. В некоторых вариантах тележек с рычажными направляющими устройствами роль гасителя колебаний выполняет упругая шарнирная опора на раме тележки.

Конструктивные схемы буксового подвешивания с упруго-направляющими устройствами изображены на рис. 11.13. В этом случае направляющими устройствами являются сами упругие элементы, имеющие достаточную горизонтальную жесткость. Такое подвешивание конструктивно просто; оно не имеет узлов фрикционного трения.

На схемах а, б и в показано буксовое подвешивание, в котором резиновые упругие элементы работают на сдвиг и сжатие. Это буксовое подвешивание получило широкое распространение на подвижном составе трамвая и метрополитена в ряде стран и представляет собой одно из наиболее современных решений.

В буксовом подвешивании, выполненном по схеме а, продольные и поперечные усилия передаются за счет горизонтальной жесткости упругих элементов, работающих только на сжатие.

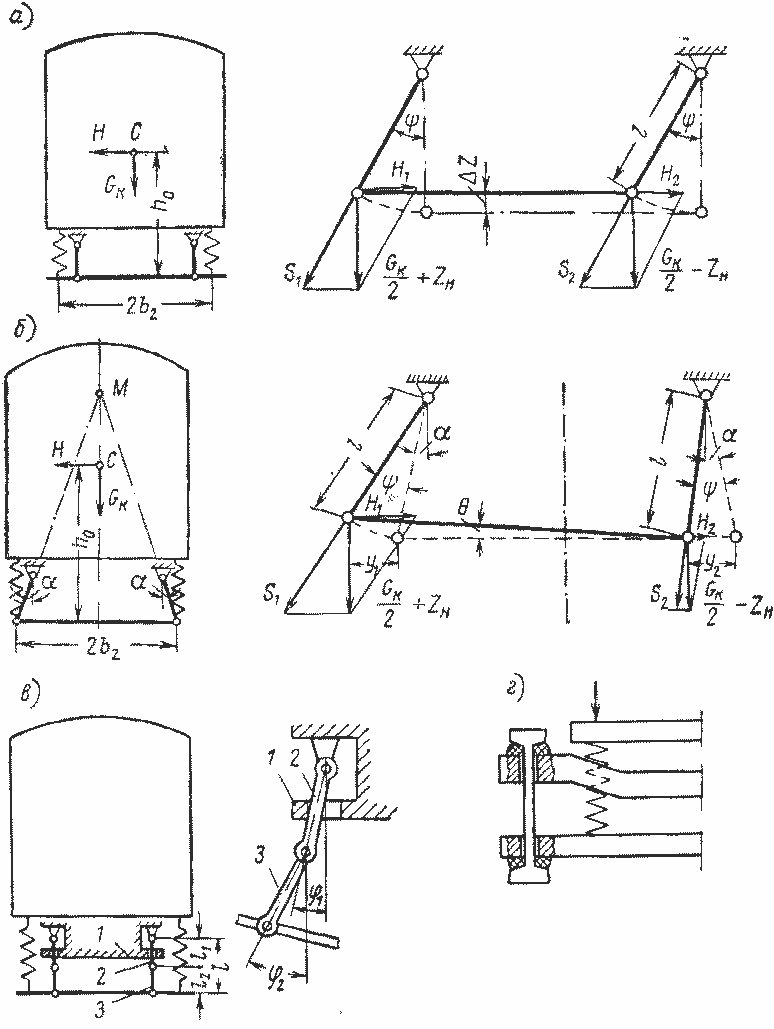

По типу направляющих устройств центральное подвешивание тележек подвижного состава городского электрического транспорта (вторая ступень подвешивания) может быть (рис. 11.14) люлечным (схема а) и безлюлечным (схема б).

Рис. 11.14. Типы центрального подвешивания тележечных ходовых частей

При безлюлечном подвешивании роль направляющих устройств, ограничивающих продольные и боковые перемещения кузова, могут выполнять жесткие элементы рамы тележки (фрикционные направляющие), упругие элементы, имеющие необходимую боковую упругость, и специальные устройства поводкового типа.

Фрикционные направляющие устройства конструктивно представляют собой фрикционные пары — наличники 1 и 2 на раме и шкворневой балке тележки. Основной недостаток этих направляющих устройств состоит в жесткой передаче вертикальных нагрузок, которые не превышают величины силы трения в фрикционных направляющих при их интенсивном износе. Этот износ увеличивает зазоры в фрикционных парах и приводит к появлению ударных нагрузок при передаче тяговых и тормозных сил.

Поводковые направляющие (схема в) представляют собой жесткие тяги 3 с упругими шарнирами, допускающие перемещение кузова относительно рамы тележки в вертикальном и поперечном направлении. В этом случае направляющее устройство не имеет изнашиваемых элементов и, следовательно, отсутствуют силы трения, что особенно важно для подвешивания с повышенным статическим прогибом.

В люлечном подвешивании (схема а) продольные перемещения ограничиваются фрикционными направляющими 4 и 5, а поперечные — направляющим устройством люлечного типа (люлькой).

Работа люлечного подвешивания в принципе аналогична работе упругих элементов: тело, в рассматриваемом случае кузов вагона, будучи отклоненным от положения устойчивого равновесия, как и упругий элемент, запасает потенциальную энергию, которая по мере прекращения действия силы, вызвавшей отклонение, стремится возвратить кузов в положение устойчивого равновесия. Отличие люльки от упругого элемента состоит в том, что в последнем используются упругие свойства конструкционного материала, люлька же является чисто кинематическим устройством.

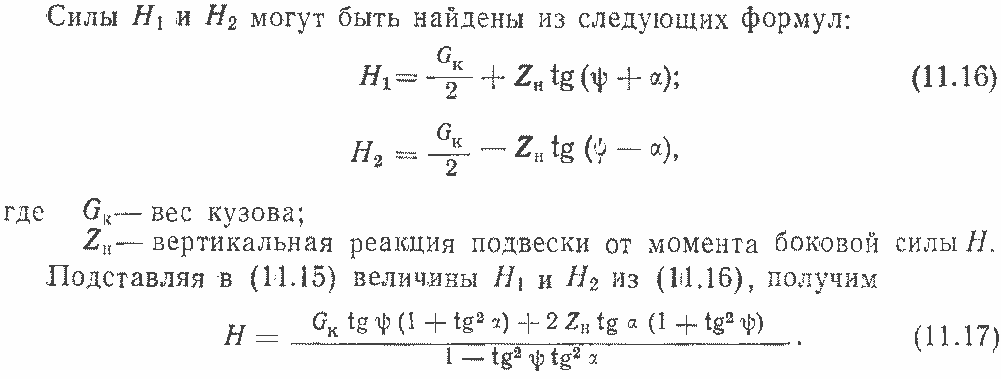

Люльки (рис. 11.15) могут иметь параллельные (схема а) и наклонные подвески (схема б). В первом случае при отклонении кузова люлечная балка поднимается на величину ∆z и остается параллельной своему первоначальному положению, во втором — поднимается и поворачивается на угол θ в сторону, обратную крену кузова.

Рис. 11.15. Схемы люлечного подвешивания

Однако при вписывании в кривые вагона, имеющего люльку с наклонными подвесками, его кузов подвергается кручению. При параллельных подвесках закручивание кузова отсутствует.

Расчет возвращающего усилия, создаваемого люлькой, рассмотрим по схеме б, где пунктирными линиями показано положение люлечных подвесок и люлечной балки при отсутствии боковых сил, а сплошными — при действии этих сил. Расчет люльки с параллельными подвесками явится, очевидно, частным случаем этого расчета при а=0.

Горизонтальное возвращающее усилие люльки Я складывается из горизонтальных составляющих Н1 и Н2 от вертикальной нагрузки, приходящейся на каждую из подвесок;

Н = Н1 + Н2. (11.15)

Полагая, что боковое перемещение у люльки равно полусумме горизонтальных проекций у1 и у2 смещения качающихся шарниров, получим

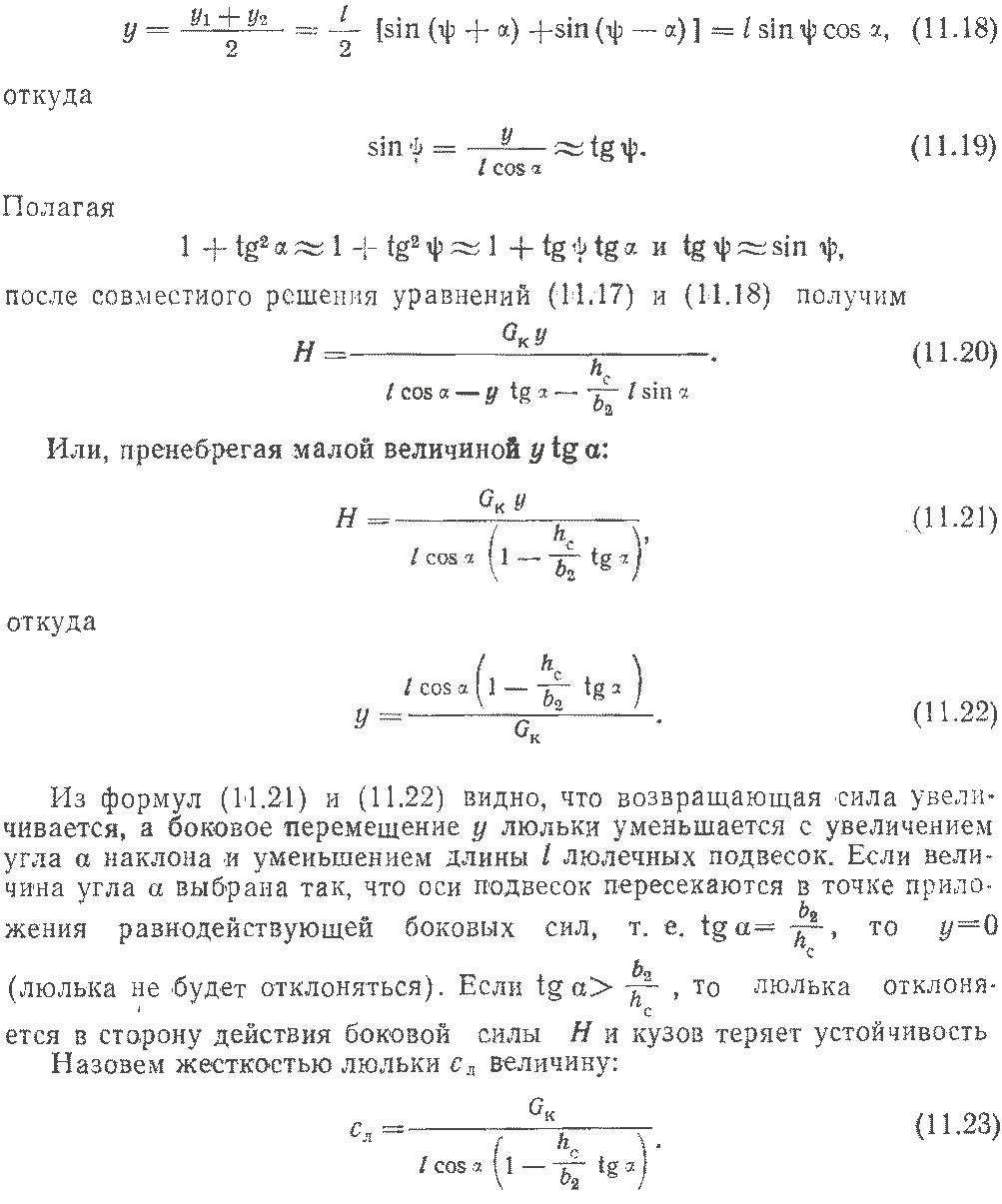

По величине сл определяется горизонтальная жесткость центрального упругого подвешивания тележки.

Для параллельных люлечных подвесок формулы (11.21) и (11-22) принимают вид:

В некоторых конструкциях тележек люльки выполняют двухзвенными (рис. 41.15, схема в). В этом случае при малых боковых отклонениях поперечная жесткость люльки определяется суммарной длиной звеньев 2 и 3 подвески. При больших отклонениях перемещение звена ограничивается упором 1, а рабочая длина подвески уменьшается до величины l2. При этом жесткость люльки (как это следует из формулы (11.23) резко возрастет. Примером такой конструкции может служить люлька отечественного вагона метрополитена типа Е.

Люлечное подвешивание имеет сравнительно большой вес и износ шарниров. Применение упругих шарниров (схема а) исключает их износ.

Разновидностью люлечного является маятниковое подвешивание, которое нашло применение на подвижном составе подвесных монорельсовых дорог и в некоторых типах экипажей скоростного транспорта.

Основная особенность маятникового подвешивания состоит в том, что центр тяжести подрессоренной массы (кузова) и, следовательно, точка приложения равнодействующей боковых сил Н располагается ниже точек опор кузова на упругие элементы.

Маятниковое упругое подвешивание может рассчитываться по тем же формулам, что и люлечное. Особенности расположения точек опор кузова на упругие элементы выше точки приложения равнодействующей боковой силы Н учитываются тем, что величина hc подставляется в формулы (11.21) и (11.22) со знаком минус.

В центральном подвешивании безлюлечного и люлечного типов могут применяться практически все виды упругих элементов. При безлюлечном подвешивании, в котором боковые нагрузки должны восприниматься упругими элементами, последние должны, очевидно, обладать помимо вертикальной еще и заданной горизонтальной жесткостью. Для демпфирования колебаний в центральное подвешивание включают гасители или применяют резиновые и пневматические упругие элементы со специальными характеристиками.

Выбор общей схемы упругого подвешивания тележки, включающей буксовое и центральное подвешивание, во многом определяет ее конструкцию. Он зависит главным образом от типа применяемых колес или колесных пар (жесткие, подрезиненные, пневматические) и их продольных связей (отдельная рама или боковины), требуемой плавности хода, системы подвешивания (регулируемое, нерегулируемое), способа сочленения тележки с кузовом, максимальной скорости движения.