Глава IX

СТАЦИОНАРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТРЕЛОК ОТ СНЕГА

Для очистки стрелок от снега применяют электрические и газовые обогреватели, которые оттаивают снег, а также пневматические устройства, периодически сдувающие снег в период снегопадов или метелей между остряком и рамным рельсом.

Стрелочные электрообогреватели

Электрообогревательное устройство состоит из нагревательных элементов, распределительных шкафов, прибора-автомата контроля изоляции, путевых ящиков, электросети и пульта управления. Основной элемент обогревательного устройства — бесшовная стальная трубка со спиралью из нихромовой проволоки внутри. Для изоляции полость трубки заполняют уплотненной массой окиси магния, обладающей высокой теплопроводностью.

В соответствии с геометрией стрелочного, перевода электрообогревательные элементы имеют прямолинейные трубки, устанавливаемые в пазухе между остряком и рамным рельсом, и изогнутые, обогревающие одновременно стрелочные подушки и остряки и частично рамные рельсы. Трубки в холодном состоянии изгибают по эпюре стрелочных брусьев.

Прямолинейные обогреватели можно рекомендовать для менее холодных районов, а изогнутые — для средней полосы.

Электрообогреватели работают на переменном токе напряжением 220 в. Поверхность трубок нагревается до температуры 350°С. Электроэнергию подводят от воздушной линии к распределительному шкафу, где установлена защитно-пусковая и распределительная аппаратура. Включают обогреватели со стрелочного поста. Обогреватели каждой стрелки могут быть включены параллельно или последовательно. Потребляемая на обогрев одной стрелки мощность составляет от 5 до 8,5 кВт в зависимости от климатических условий.

Прибор-автомат контроля изоляции (сигнализатор заземления) служит для отключения электросети при понижении сопротивления изоляции ниже установленных норм. При утечке тока свыше 10 ма прибор подает команду на отключение сети электрообогревателей. Питание электрообогревательных устройств осуществляется от местных электростанций или понизительных подстанций с установкой отдельного трансформатора.

Включение и выключение электрических обогревателей дистанционное из помещения дежурного по станции. На пульте управления установлены пусковые кнопки и сигнальные лампы; здесь же установлен сигнализатор заземления.

Газовые обогреватели

Газовые обогреватели для очистки стрелок от снега находят применение там, где легко подвести газ или можно использовать газобаллонные установки.

При газовом обогреве на стрелке устанавливают 8—10 обогревателей, в которых сжигается пропан. Основным элементом газовых обогревателей служит форсунка, подающая газ в камеру сгорания — трубу длиной 0,3 м диаметром 50 мм. По торцам трубы расположены две крышки: в одну из них ввернута запальная свеча, в другую — форсунка с инжектором. Форсунка соединена дюритовым шлангом с газоподводящей трубкой, которая в свою очередь соединена с трубой-коллектором, питающим все горелки газом. Запальная свеча имеет нихромовую спираль, нагреваемую до 800—850°С током от аккумуляторной батареи. В отверстия горелки выходят продукты сгорания. Горелка установлена на металлической панели, прикрепляемой к подошве рельса. При сжигании газа выделяется тепло и снег тает. Разводящую газовую коммуникацию монтируют из газовых стальных труб диаметром 12—18 мм и закапывают в землю.

Пользование газовым обогревом требует строгого выполнения противопожарных мер и правил техники безопасности.

Пневмообдувочные устройства

Устройства пневматической очистки служат для обеспечения бесперебойной работы стрелок, оборудованных электрической централизацией, в период снегопада или метели путем периодического выдувания снега из пространства между остряком и рамным рельсом.

Дистанционное управление обдувочными устройствами групп стрелок осуществляет оператор со стрелочного поста, поста ЭЦ .или специального поста управления. Вдоль тормозных позиций прокладывают воздухопроводы от компрессорных установок .с разветвлениями для подвода воздуха непосредственно к стрелочным переводам.

Пневмообдувочные устройства для очистки от снега пространств между остряками и рамными рельсами подразделяются на два типа — управляемые при помощи электрического тока (конструкции Гипротранссигналсвязи) и сжатого воздуха (конструкции Ф. С. Беличенко).

Устройство конструкции Гипротранссигналсвязи состоит из пневмообдувочной части и аппаратуры дистанционного управления. К обдувочной части относится воздухосборник, две воздухораспределительные трубки с отводами и ящик с двумя электро- пневматическими клапанами. Аппаратура дистанционного управления установлена в помещении стрелочного поста или электрической централизации. От поста управления к каждой стрелке прокладывают электрокабель.

Пневмообдувочная часть состоит из электропневматического клапана, который управляет подачей сжатого воздуха, и воздухораспределительных труб с отводами (соплами). Через сопла сжатый воздух направляется в пространство между остряком и рамным рельсом. Сжатый воздух подается только к отжатому остряку автоматически контактами автопереключателя стрелочного привода.

При нажатии кнопки управления стрелки обдуваются поочередно в течение 4 сек. При интервале 6 мин между продувками каждой стрелки аппаратурой с одним шаговым искателем за один цикл может быть обслужено до 80 стрелок.

В последнее время пневмообдувочную часть усовершенствовали. Так, вместо двух электропневматических клапанов ЭПК-54 применен клапан ЭПК-64 с двумя соленоидами и двумя пневматическими цилиндрами. Изменена гарнитура стрелок. Улучшено размещение и увеличено количество сопел на каждую стрелку.

Особенность пневмообдувочного устройства конструкции Гипротранссигналсвязи состоит в том, что благодаря электроуправлению обеспечиваются устойчивая периодичность продувки и сравнительно экономный расход воздуха.

Техническая характеристика устройства конструкции Гипротранссигналсвязи

Давление воздуха в магистрали ... 5.. ат

Потеря давления в электропневматическом клапане до 0,5 кГ/см2

То же в гарнитуре . до 0,7 »

Время обдувки одной стрелки .. 4.. сек

Повторяемость цикла обдувки . 6.. мин

Расход воздуха на одну обдувку стрелок с крестовиной марки 1/9 или 1/11 160 л

Вес электропневматического клапана с обдувочной гарнитурой ... 163... кг

Устройство конструкции Ф. С. Беличенко состоит из пневматического клапана, стрелочного переключателя и двух воздухораспределительных трубок с отводами. Пневматический клапан имеет корпус, золотник, рабочую камеру, два фиксатора и клапан зарядки рабочей камеры.

Действие клапана основано на периодическом изменении давления сжатого воздуха в воздухопроводе и рабочей камере, которое происходит автоматически в момент обдувки стрелок. Золотник клапана имеет разные торцовые площадки; во время обдувки стрелок он поочередно перемещается то в одну, то в другую сторону, автоматически открывая и закрывая доступ воздуха к соплам. При перемещении золотника открывается или закрывается клапан зарядки рабочей камеры. Для пуска и остановки клапана служит ручка крана и аппаратура дистанционного управления.

Воздух, поступающий в пространство между отжатым остряком и рамным рельсом, направляется стрелочным переключателем, соединенным с подошвой остряка.

В обдувочном устройстве Беличенко предусмотрено приспособление, открывающее краны воздушной магистрали в начале снегопада или метели и автоматически работающее до окончания снегопада. Это приспособление подает сжатый воздух через определенные интервалы для обдувки воздухом группы стрелок. Сжатый воздух через стрелочный переключатель подается автоматическим клапаном к соплам для периодической продувки стрелок.

Автоматический клапан работает следующим образом. В крайнем правом положении золотник торцовой резиновой шайбой прижимается к подвижной втулке, упирающейся в резиновое уплотнение. Доступ воздуха из магистрали к выходному отверстию клапана закрыт. Как только давление воздуха на золотник справа преодолеет сопротивление фиксаторов, золотник уйдет в крайнее левое положение. Подвижная втулка следует за золотником до упора, не открывая доступа воздуха к выходному отверстию клапана до момента, пока шарики фиксаторов не выйдут на цилиндрическую поверхность золотника.

При этом сопротивление фиксаторов падает и золотник резко перемещается влево.

Воздух из магистрали устремляется к стрелочному переключателю и далее к обдувочным соплам — начинается продувка. Через клапан зарядки воздух поступает в рабочую камеру и начинает давить на левую (большего диаметра) часть золотника. В момент, когда это усилие превысит давление на правый торец золотника, последний переместится вправо, и продувка окончится.

Цикл сможет повториться только после того, как достаточно упадет давление в рабочей камере. Время разрядки рабочей камеры (интервал между продувками) регулируют выпускным клапаном с калиброванным отверстием, запираемым конической иглой. Меняя положение иглы, можно изменять сечение выпускного отверстия, а следовательно, время разрядки рабочей камеры и интервал между продувками.

Для изменения продолжительности продувки служит регулировочный винт, ограничивающий подъем шарика, т. е. изменяющий сечение отверстия зарядки рабочей камеры.

На каждые две стрелки, кроме автоматического клапана, поставлен автоматический переключатель, направляющий попеременно сжатый воздух то к одной, то к другой стрелке. Стрелочный переключатель соединен механически с одним из остряков и направляет сжатый воздух, поступающий из автоматического клапана, к обдувочным соплам отжатого остряка.

В групповом клапане, служащем для дистанционного управления приборами групп стрелок, введен щелевой фильтр для очистки воздуха перед поступлением его к электропневматическому вентилю. Фильтр в виде стакана установлен во входном патрубке группового клапана, образуя щель толщиной 0,5 мм для прохода воздуха по всему периметру отверстия. Периодически фланец клапана следует отсоединять для очистки фильтра.

К электрооборудованию относятся расположенные на пульте управления тумблеры и сигнальные лампы. Кабель связывает тумблеры и сигнальные лампы с электропневматическими вентилями, установленными на каждом групповом клапане. Монтаж тумблеров и сигнальных ламп производят на существующих пультах управления устройствами СЦБ на горочных постах и постах ЭЦ.

Цепи управления питаются постоянным током напряжением 24 в от батарей устройств СЦБ и связи. При согласовании с соответствующими службами дороги можно использовать резервные жилы кабеля устройств централизации стрелок.

Ручные воздуходувки в отличие от описанных выше устройств работают от стационарных и передвижных компрессорных установок. Применяют воздуходувки на многих железных дорогах, однако в ряде мест из-за недостатка сжатого воздуха и замерзания конденсата в воздухопроводах применение их ограничено.

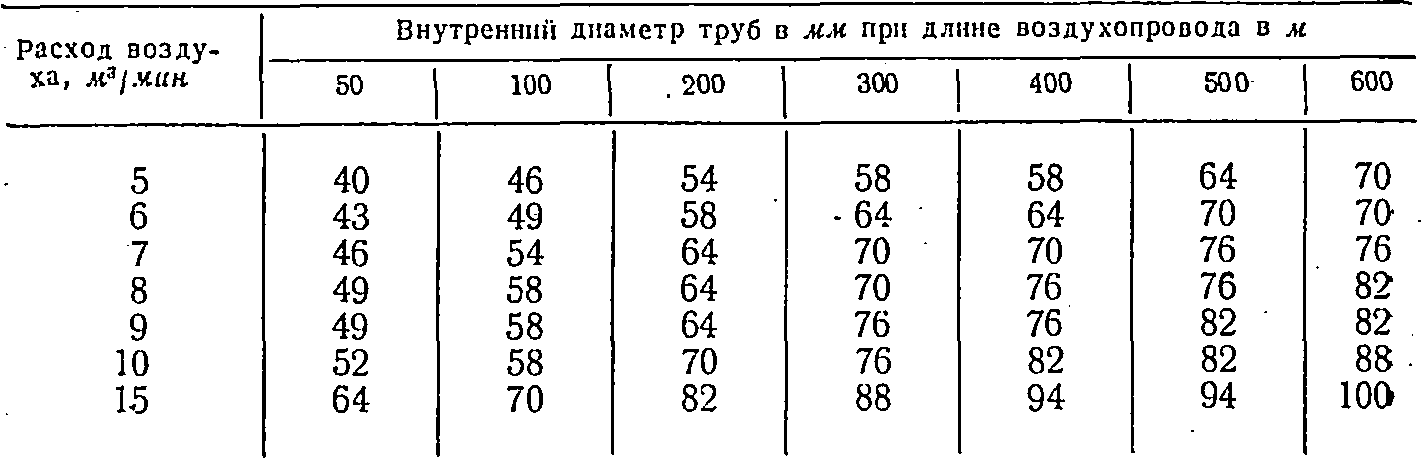

Воздухопровод, укладываемый к обдувочным устройствам, в обе стороны от компрессорной установки, обычно не превышает 500—600 м. Диаметр труб подбирают в зависимости от расхода воздуха и длины воздухопровода (табл. 7).

Воздухопровод прокладывают, как правило, под землей на песчаной или шлаковой подушке с уклоном 3—5%о в сторону подачи воздуха. Глубина заложения труб под путями должна быть не менее 70 см. Пересечение труб с путями допускается лишь под прямым углом. Как исключение, воздухопровод можно укладывать и на поверхности земли, но в этом случае его надо надежно утеплить во избежание образования ледяной корки и замерзания конденсата в трубах. Наименьший допускаемый радиус закругления труб равен 3,5 диаметра изгибаемой трубы.

Таблица 7.

Примечание. Таблица составлена для начального давления в сети 6 кГ/м.

Таблица 8

Тип воздухосборника | Емкость, м3 | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |

Р-2 | 2 | 1000 | 2730 | 600 |

Р-3 | 3 | 1200 | 3200 | 940 |

Р-5 | 5 | 1400 | 4020 | 1320 |

ВС-2 | 5 | 1530 | 3600 | 1400 |

Перед засыпкой траншей воздухопровод испытывают под рабочим давлением для проверки всех соединений. Падение давления в сети в течение 10 мин при неработающем компрессоре не должно превышать 0,25 кГ/см2. Для восполнения естественной потери и создания запаса воздуха устанавливают воздухосборники. Характеристики воздухосборников приведены в табл. 8.

Эксплуатация и содержание устройств для очистки стрелок от снега

При снегопадах и метелях работа стрелочных переводов становится затруднительной. Опыт показывает, что снег, оседающий между остряком и рамным рельсом, при переводе стрелки запрессовывается и препятствует плотному прилеганию остряка к рамному рельсу. Наличие незначительного количества снега не позволяет замкнуться контрольным контактам автоматического переключателя электропривода и тем самым нарушает работу стрелочного перевода.

. При выборе способа очистки стрелок следует учитывать условия обеспечения бесперебойности поездной и маневровой работы станций в зимний период; условия личной безопасности рабочих; тщательность очистки и простоту обслуживания стрелок; стоимость оборудования и очистки стрелок; срок окупаемости капиталовложений.

Электрообогреватели по условиям обеспечения бесперебойности поездной и маневровой работы станций при наличии дешевой электроэнергии и серийном изготовлении могут быть наиболее эффективными. Во время снегопадов и метелей средней интенсивности при температуре —124—15°С электрообогреватели работают удовлетворительно.

Электрообогреватель включается при помощи маршрутно-шагового реле МШР, к контактам которого подключены электропневматические клапаны ЭПК через контрольное реле ПКР положения стрелок.

При нажатии кнопки, установленной на стрелочном посту, замыкается цепь катушки вспомогательного реле автоматики и цепь зарядки конденсатора. Контактор реле разрывает цепь возбуждения, но продолжает удерживать свой якорь притянутым, так как на катушку реле в это время разряжается конденсатор. Через некоторое время при разрядке конденсатора реле отпускает якорь и контакт разрывает цепь питания шагового искателя.

Это вызывает переброс щетки на следующую ламель, т. е. реле МШР, замыкая свои контакты, поочередно включает электропневматические клапаны.

Для каждой пары электропневматических клапанов подводят три жилы кабеля: две в качестве прямых проводов и одну — для обратного. Кроме того, две жилы кабеля подводят для подогрева электропневматических клапанов. Снег между остряком и рамным рельсом, а также вблизи подошвы остряков со стороны оси пути полностью тает, а вода испаряется.

Эксплуатация электрообогревателей показала, что в климатических условиях средней полосы они обеспечивают очистку стрелок от снега. При сравнительно сильных метелях и резких изменениях температуры воздуха наблюдались случаи неполного таяния снега на подошвах остряков. Были случаи, когда вода скапливалась и замерзала в шпальных ящиках с переводными тягами. Все это объясняется недостаточным количеством тепла, отдаваемым обогревателем у начала остряка, и отсутствием стока воды.

Сравнение температур нагрева остряков и рамных рельсов, замеренных в различных точках на поверхности их головок, показывает, что остряки нагреваются больше, чем рамные рельсы, но неравномерно: в начале острия на 30—35% меньше, чем в точках, где начинается их острожка.

Недостаточный еще опыт эксплуатации стрелочных электрообогревателей в средних климатических условиях не дает возможности оценить перспективы их применения на дорогах Урала и Сибири, но все же позволяет сделать вывод о том, что обогреватели в виде нагревательной трубки, огибающей подушки остряка, можно успешно применять на дорогах средней и южной полос.

Электрообогреватели получают питание от понизительного трансформатора, установленного на тяговой подстанции, от которого ток напряжением 6—10 кв подают по воздушной линии с использованием опор контактной сети к комплектным трансформаторным подстанциям типа КТПН-58-К; от последних ток напряжением 220 в идет по кабелю марки СБ-1000 к релейным шкафам.

В релейных шкафах установлена пусковая и защитная аппаратура. Включение стрелочных обогревателей дистанционное с пульта управления, расположенного на стрелочном посту в помещении дежурного. Обогреватели включают группами параллельно или последовательно. Для контроля за их работой и правильностью включения служит световая сигнализация на щите управления. Для защиты обогревателей от токов короткого замыкания в релейном шкафу установлены реле максимального тока типа РЭ-571-Т с временем срабатывания 0,2 сек: Во избежание попадания тока высокого напряжения в сеть низкого при замыкании обмоток высшей и низшей сторон понижающего трансформатора производят заземление через пробивной предохранитель ПП-А.

Для непрерывного контроля за сопротивлением изоляции служит автомат контроля изоляции, отключающий всю установку при опасном ухудшении изоляции.

Очистка стрелок пневмообдувочными устройствами по стоимости оборудования обходится дешевле, чем очистка их другими способами, зато по окупаемости капиталовложений это самый дорогой способ. В районах с большой продолжительностью снегопадов и метелей и на станциях, имеющих достаточно мощные компрессорные установки, стоимость оборудования стрелок этими устройствами и их окупаемость ниже и применение их экономично и целесообразно.

Опыт и эксплуатация пневмообдувочных устройств для очистки стрелок от снега свидетельствуют, что такие устройства позволяют производить текущую очистку стрелок без прекращения поездной и маневровой работы станций и устраняют ручной труд.

Применение полуавтоматических пневмообдувочных устройств наиболее рентабельно в районах со значительной продолжительностью снегопадов и метелей (700—800 ч в год) при наличии на станциях достаточно мощных компрессорных установок.

Потребную мощность компрессорной установки определяют по максимальному расходу воздуха за 1 мин на очистку стрелок. Число стрелок, подлежащих очистке за указанное время, определяют исходя из конкретных условий работы станции и интенсивности движения.

Очистка стрелок ручными воздуходувками, действующими от стационарных и передвижных компрессорных установок, несмотря на ряд недостатков, все же имеет большие преимущества по сравнению с ручной очисткой. Поэтому применение ручных воздуходувок на станциях при достаточной продолжительности межпоездных и маневровых интервалов (свыше 5 мин) вполне целесообразно. В первую очередь очищают пространство между остряком и рамным рельсом у всех стрелок, а затем полностью каждую стрелку. Наиболее эффективна очистка стрелок тогда, когда направление струи воздуха и выдуваемого снега совпадает с направлением ветра. Очистка стрелки занимает 2—2,5 мин, а с учетом времени на переход от одной стрелки к другой — около 3 мин.

При поземке с порывистым ветром скоростью от 16 до 25 м/сек и температуре воздуха — 16°С электрифицированные стрелки перестают работать через 10—15 мин после их очистки, следовательно, каждую стрелку требуется очищать пять-шесть раз в течение 1 ч.