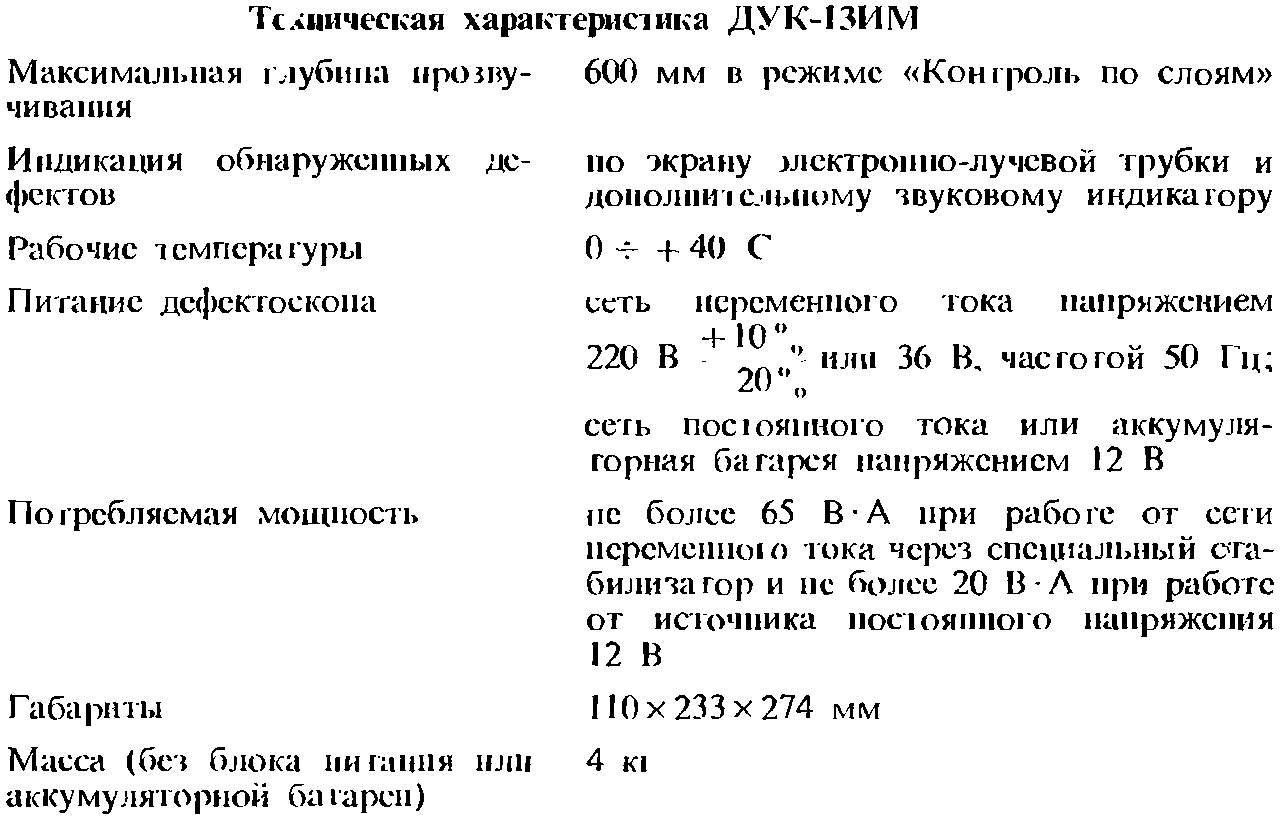

ГЛАВА VIII. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП ДУК-13ИМ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дефектоскопы ДУК-13ИМ выполнены по функциональной схеме приборов типа УЗД-НИИМ-5, разработанной в НИИ мостов ЛИИЖТа. Приборы служат для выявления внутренних дефектов и определения их координат в сварных соединениях и металлических изделиях без специальной механической обработки прокатанной поверхности, на которой пет отслаивающейся ржавчины и раковин. В путевом хозяйстве дефектоскопами контролируют сварные стыки рельсов при сварке на рельсосварочных предприятиях и в пути, а также сварные, болтовые стыки и вторично проверяют отдельные участки рельсов в условиях эксплуатации.

Дефектоскопами обнаруживают дефекты типов 26.3; 56.3 и 66.3, т. с. возникающие при сварке рельсов, расположенные в различных зонах сварного стыка, а также 30.Г1; 30.В1; 53.1; 52.1; 55.1; 50.1 в болтовых стыках. Эти приборы работают на частотах 1,8 или 2,5 МГц. Условная чувствительность дефектоскопов по стандартному образцу № 1 составляет 45 мм с искателем 40 и 35 мм с искателем 50. «Мертвая» зона приборов с искателями 30 и 40 не более 8 мм, с искателями 50 — не более 3 мм.

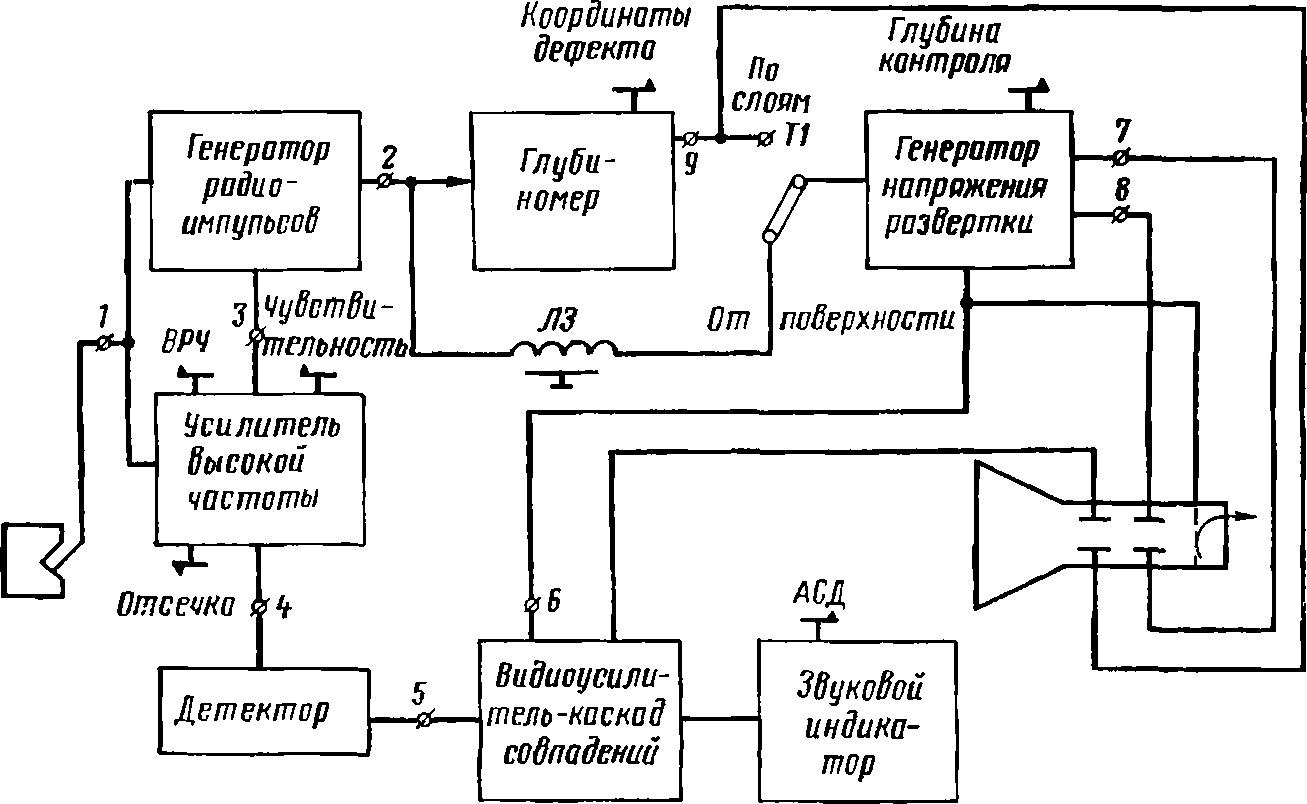

Рис. 164. Функциональная схема дефектоскопа ДУК-13ИМ

Электронный глубиномер дефектоскопов при контроле стальных изделий позволяет отсчитывать координаты обнаруженных дефектов, а в изделиях из других материалов — определять время распространения ультразвуковых колебаний до отражающей поверхности. Приборами можно контролировать металл на определенную глубину, начиная от поверхности, с которой ведется дефектоскопия («Контроль от поверхности»), или с заданной глубины («Контроль по слоям»).

Отличительная особенность функциональной схемы прибора (рис. 164) — использование отдельных узлов для выполнения ряда функций. Основные узлы функциональной схемы: генератор радиоимпульсов; искатель; усилитель высокой частоты; детектор; видеоусилитель-каскад совпадений; генератор напряжения развертки; глубиномер; электронно-лучевой индикатор; звуковой индикатор; блок питания.

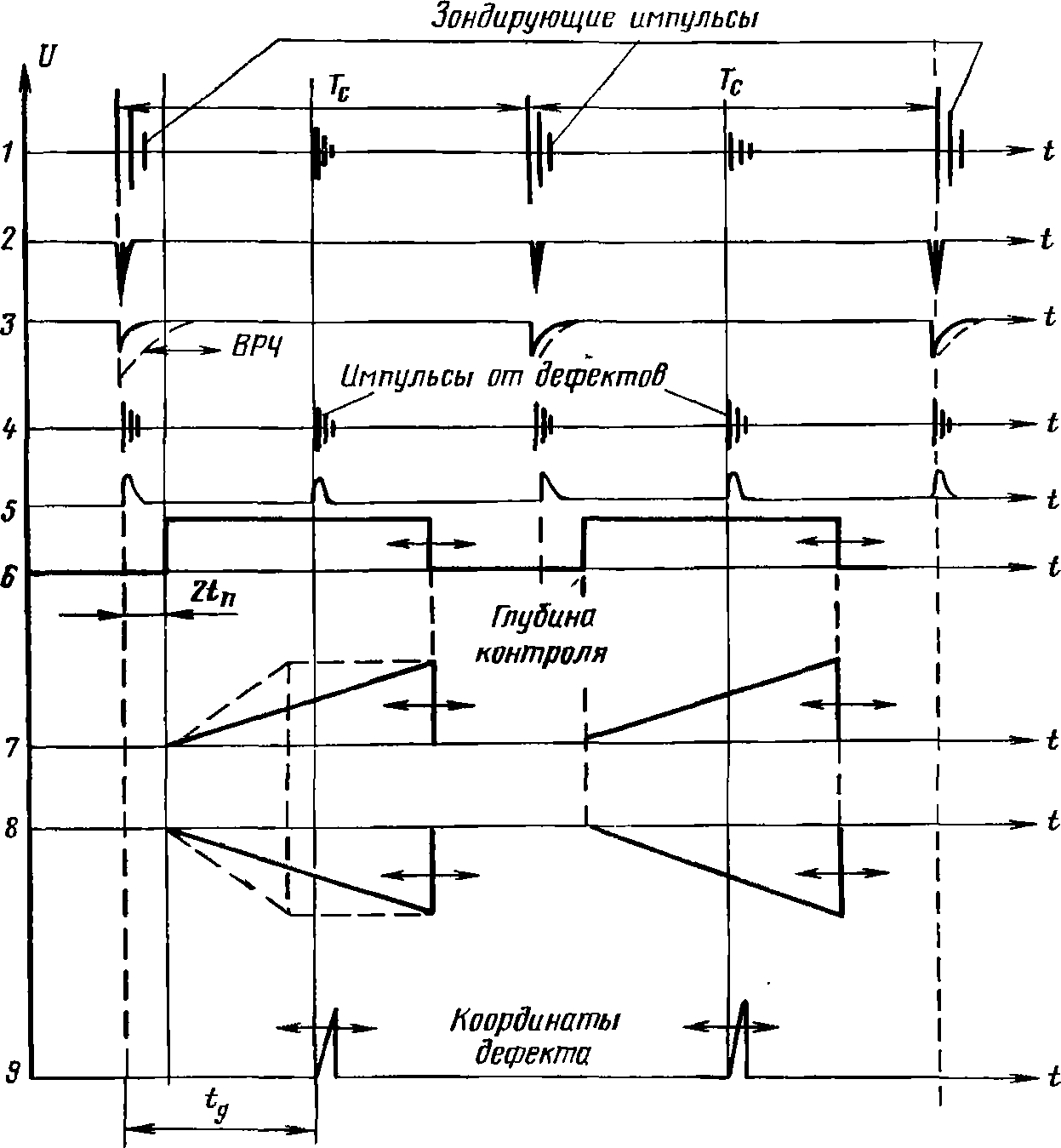

Рис. 165. Формы напряжений в различных точках функциональной схемы дефектоскопов ДУК-13ИМ при работе в режиме «Контроль от поверхности»

Генератор радиоимпульсов вырабатывает зондирующие высокочастотные электрические импульсы для возбуждения пьезопреобразователя искателя. Частота затухающих электрических колебаний зависит oт индуктивности и емкости колебательною контура. Опа должна быть примерно равна собственной частоте пьезопреобразователя. Импульсы генератора условно показаны на диаграмме 1 (рис. 165). Генератор радиоимпульсов работает в режиме самовозбуждения, т. е. вырабатывает последовательность электрических импульсов при подключении к источнику постоянною напряжения. Эго дало возможность использован, генератор радиоимпульсов для управления работой (синхронизации) узлов функциональной схемы прибора. Под действием вырабатываемых им коротких электрических импульсов отрицательной полярности (диаграмма 2) запускается глубиномер и (через линию задержки ЛЗ) генератор напряжения развертки в режиме «Контроль от поверхности».

С дефектоскопами применяются прямые и наклонные искатели.

Электрические колебания, вырабатываемые генератором радиоимпульсов, преобразуются пьезо- пластиной искателя в ультразвуковые колебания. Импульсы этих колебаний при акустическом контакте между искателем и поверхностью контролируемого изделия проникают внутрь металла и распространяются в нем. Дойдя до границы какой- либо инородной среды (дефекта или противоположной поверхности металла), импульсы отражаются. Эхо-импульсы подаются на вход усилителя высокой частоты. Значение эхо-импульсов приблизительно в миллион раз меньше, чем зондирующих импульсов.

Усилитель высокой частоты (УВЧ) усиливает высокочастотные электрические импульсы, соответствующие отражениям ультразвуковых колебаний. Как видно из функциональной схемы, дефектоскопы предусматривают работу с одним искателем, используемым как в режиме излучения, гак и в режиме приема. При попадании на вход УВЧ зондирующего импульса усилитель перегружается и чувствительность дефектоскопа на некоторое время уменьшается. Это приводи к увеличению «мертвой» зоны дефектоскопа.

При работе одним искателем нельзя обеспечить электрическое разделение генератора радиоимпульсов и УВЧ и, следовательно, полностью устранить попадание зондирующего импульса на вход усилителя. Поэтому для уменьшения «мертвой» зоны необходимо стремиться максимально сократить время, в течение которого чувствительность дефектоскопа из-за перегрузки приемника зондирующим импульсом оказывается заниженной. В дефектоскопах это достигается подачей на вход УВЧ в момент излучения зондирующего импульса замирающего напряжения (см. рис. 165, диаграмма 3), которое вырабатывается в схеме генератора радиоимпульсов. Амплитуду и длительность запирающего напряжения регулируют ручкой «ВРЧ)» (временная регулировка чувствительности), выведенной на переднюю панель прибора. Настройка «ВРЧ» необходима при замене искателя. Таким образом, введение системы временной регулировки чувствительности способствует уменьшению «мертвой» зоны прибора и лучшему выявлению дефектов, расположенных на малой глубине. На диаграмме 4 показаны импульсы на выходе УВЧ дефектоскопа. Предполагается, что напряжение для временной регулировки чувствительности имеет значение, при котором на выходе УВЧ возникает небольшой зондирующий импульс.

32. ПОДГОТОВКА ДЕФЕКТОСКОПА К РАБОТЕ. КОНТРОЛЬ РЕЛЬСОВ В ПУТИ

Дефектоскоп ДУК-13ИМ состоит из трех отдельных блоков: электронного, блока питания о г сети, аккумуляторной батареи. Основные органы управления дефектоскопа расположены на передней панели электронного блока (см. 1 стр. обложки): ручка «Глубина контроля» для выбора толщины контролируемого участка (2): тумблер выбора режима контроля «Контроль от поверхности — контроль по слоям» (8); ручка «Координаты дефекта» для измерения координат отражающей поверхности (1); ручка «Чувствительность» для регулирования минимальной величины дефекта, регистрируемого прибором (3); разъём для подключения искателя (4); ручка «ВРЧ» для регулирования чувствительности дефектоскопа по глубине (5); тумблер включения и выключения прибора (7); тумблер переключения рабочей частоты дефектоскопа (6).

На передней панели прибора расположены экран электронно-лучевой трубки и шкала глубиномера с визирным окном для отсчета координат дефектов. На правую боковую панель дефектоскопа выведены под шлиц два потенциометра: «Отсечка» — для регулирования уровня отсечки шумов; АСД (автоматический сигнализатор дефектов) — для изменения уровня срабатывания звукового индикатора. На задней стенке имеется разъем для подключения кабеля питания и клемма для заземления дефектоскопа. На передней панели блока питания (см. 1 стр. обложки) находятся: тумблер «Сеть — выкл.» для включения блока (1); измерительный прибор для измерения выходного напряжения (шкала 0—30 В) или тока нагрузки (шкала 0 — 3 А) (2); тумблер для переключения режима работы измерительного прибора (3); тумблер «Акк. — стабил.» для переключения режима работы выпрямителя: питание прибора или зарядка аккумуляторов (4); регулятор «Рег 12 В» для установки напряжения питания (5); предохранители на 2 А (при работе от сети напряжением 36 В) и 0,5 А (при работе от сети напряжением 220 В) (6).

Дефектоскоп настраивают на контроль изделий на заданную глубину, начиная от поверхности, в такой последовательности (cм. 1 стр. обложки): ручкой «Координаты дефекта» устанавливают по шкале глубиномера для применяемого искателя цифру, соответствующую заданной глубине; ручкой «Глубина контроля» сдвигают метку глубиномера на правый конец линии развертки. Для измерения координат дефектов в этом режиме преобразователь устанавливают в такое положение, при котором амплитуда эхо- сигнала на экране электронно-лучевой трубки максимальна, и подводят ручкой «Координаты дефекта» метку глубиномера к началу отраженного импульса. Цифры против визирной линии по шкалам Н и L для выбранного преобразователя показывают координаты дефекта.

Дефектоскоп настраивают на контроль заданного слоя в такой последовательности: устанавливают заданную величину контролируемого слоя при работе дефектоскопа в режиме «Контроль от поверхности»; переводят тумблер «Контроль от поверхности — контроль по слоям» в положение «Контроль по слоям» и, не трогая ручку «Глубина контроля», устанавливают ручкой «Координаты дефекта» по шкале Н глубиномера для выбранного искателя против визирной линии цифру, соответствующую глубине h расположения верхней границы контролируемого слоя. Для измерения координат дефектов в этом режиме подводят ручкой «Координаты дефекта» эхо-импульс к началу развертки; цифры против визирной линии по шкалам Н и L для выбранного типа искателя показывают координаты дефекта. После отсчета координат ручку «Координаты дефекта» следует обязательно вернуть в исходное положение для сохранения заданных значений параметров контроля.

Масштаб изображения на экране электронно-лучевой трубки можно увеличить съемной лупой. Прибор имеет съемный телескопический тубус с коллиматором для наблюдения изображения при сильной освещенности.

Дефектоскоп соединяется с блоком питания (или с аккумуляторной батареей) гибкими кабелями двух видов (длиной 0,5 и 20 м). Он комплектуется аккумуляторными батареями НКН-2,25 и НКН-10 на рабочее напряжение 12 В. Каждая из батарей размещена в специальном ящике, снабженном ручкой для переноски. В ящике установлены также тумблер включения, измерительный прибор и разъем для подключения соединительного кабеля. Дефектоскоп с аккумуляторами устанавливают на тележку от дефектоскопов других типов, (например, на тележку от дефектоскопа УРД-52, реконструированную на Прибалтийской дороге). Однако на участках с интенсивным движением работа с прибором без тележки оказывается более эффективной.

Контроль сварных стыков, в процессе которого осуществляется большое число операций, можно выполнять при температуре воздуха не ниже +5 °C. Болтовые стыки прозвучивают практически при любой температуре, если на экране дефектоскопа еще виден донный импульс. Однако при отрицательной температуре нарушается режим запуска преобразователя дефектоскопа. Поэтому в отдельных случаях, если необходимо осуществить контроль болтовых стыков зимой, дефектоскоп следует включать в помещении при температуре не ниже 0 °C и не выключать его в течение рабочей смены.

Рис. 168. Схема прозвучивания болтовою стыка рельса

Прямым преобразователем контролируют болтовые стыки с поверхности катания по эхо- и зеркально-теневому методам (рис. 168). Такой преобразователь с металлическим донышком прилагается к дефектоскопу. Как показывает опыт, более надежный акустический контакт достигается, если дно преобразователя из плексигласа. Прямой преобразователь с дном из плексигласа можно сделать из изношенного наклонного преобразователя.

Перед контролем болтового стыка поверхность катания головки рельса покрывают слоем минерального масла. На шкале глубиномера для искателя 0 устанавливают цифру, соответствующую двойной высоте рельса, а маркерную метку ручкой «Глубина контроля» смешают в правый конец развертки. Если преобразователь находится на поверхности катания головки над шейкой, то на экране дефектоскопа появится донный импульс в середине линии развертки. Ручки «Чувствительность» и «ВРЧ» следует установить в положение, при котором нет зондирующего импульса (преобразователь в положении D), а донный импульс четко виден на экране. При такой настройке дефектоскопа, перемещая преобразователь по поверхности катания над шейкой рельса, необходимо следить за изменениями амплитуды донного импульса и появлением отраженных импульсов левее донного. Признак обнаружения дефекта — исчезновение донного или появление отраженного импульса при расположении преобразователя не над отверстием (преобразователь в положении А).

Перед выходом в путь работоспособность дефектоскопа с прямым преобразователем проверяют на образце рельса с искусственным отражателем. Отражателем может быть сквозное отверстие диаметром 3 — 4 мм, высверленное в средней части рельса. Считается, что дефектоскоп работает удовлетворительно, если при установке преобразователя на поверхность катания головки над отверстием при отсутствии зондирующего импульса на экране будут четко различаться донный импульс и эхо-импульс от отверстия (преобразователь в положении С). Наклонными преобразователями прозвучивают сварные стыки и отдельные участки основного металла эксплуатируемых рельсов.

Дефектоскоп ДУК-13ИМ используют также для ультразвукового контроля сережечных болтов стрелочных переводов. В цилиндрической части этих болтов могут быть выявлены дефекты в виде усталостных поперечных трещин, развивающихся с поверхности и расположенных на расстоянии 30—140 мм от поверхности головки. Контроль выполняют эхо-методом прямым преобразователем на частоте 2,5 МГц. Для настройки чувствительности дефектоскопа изготавливают два болта: один — с моделью дефекта в виде поперечного пропила глубиной 5 мм по первому витку резьбы, второй — с такой же моделью дефекта, расположенной на расстоянии 140 мм от поверхности головки. При настройке дефектоскопа устанавливают зону контроля, равную 150 мм, а ручки «Чувствительность» и «ВРЧ» выставляют в такое положение, при котором обе модели дефекта регистрируются без перестройки прибора, а на бездефектных болтах сигналы отсутствуют. В процессе контроля преобразователь перемещают по поверхности головки болта, предварительно очищенной от грязи, мазута и отслаивающейся окалины и покрытой слоем технического вазелина, используемого в качестве контактирующей смазки. Признак наличия дефекта - появление в зоне контроля эхо-сигналов, амплитуда которых равна или превышает амплитуду эхо-сигналов от моделей дефектов.

Дефектоскопы ДУК-13ИМ проверяет и налаживает механик-наладчик но месту работы прибора или, если необходимо, в дистанционных или дорожных мастерских не реже одного раза в месяц.

Определяют точность работы глубиномера — измеряют интервалы времени между донными сигналами, отраженными от прорези на стандартном образце № 1 или от противоположной поверхности в стандартных образцах № 2 и 3Р. Для этого прямой преобразователь устанавливают на образец и ручкой «Координаты дефекта» подводят метку глубиномера к каждому донному сигналу. Измеряют при максимальной чувствительности дефектоскопа. При включенном прямом преобразователе ручки «ВРЧ» и «Чувствительность» поворачивают по часовой стрелке; затем, вращая ручку «ВРЧ» против часовой стрелки, устанавливают ее в такое левое положение, при котором еще на экране электронно-лучевой трубки не будет видно импульсов, обусловленных отражениями в преобразователе. Точность работы глубиномера дефектоскопа ДУК-1 ЗИМ проверяется по второму отражению, для которого показания по шкале глубиномера должны быть в пределах 40±2 мкс. Если показания по шкале глубиномера не соответствуют заданным значениям, то его нужно подстроить потенциометром «Начало» по переднему фронту первого отраженного импульса.

Измеряют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 100 МОм. Кабели, сопротивление изоляции которых менее 100 МОм, изымают из эксплуатации.

Проверяют надежность заземления корпуса дефектоскопа и выпрямителя. Для этого измеряют сопротивление между разъемом кабеля преобразователя и клеммой заземления на корпусе прибора. Сопротивление, измеренное омметром, не должно превышать 5 Ом, в противном случае цепь заземления дефектоскопа необходимо осмотреть, установить причины увеличения сопротивления и устранить их.