Собственные нужды постоянного тока на тяговых подстанциях состоят из аккумуляторных батарей, зарядных агрегатов, сборных шин и присоединенных к ним потребителей.

Основным оборудованием собственных нужд является аккумуляторная батарея, состоящая из отдельных аккумуляторов.

Емкость аккумулятора измеряется количеством электричества, отдаваемого в сеть при разряде. Произведение тока разряда (а) на время разряда (ч) определяет емкость разряда

![]() (126—1).

(126—1).

Показателями экономичности работы аккумулятора являются отдача аккумулятора по количеству электричества (отдача· по емкости) и отдача по энергии (отдача по к. п. д.).

Отдача по емкости может быть определена из выражения

![]() (1264-2)

(1264-2)

Эта отдача зависит от типа аккумулятора и режима заряда и разряда. В условиях эксплуатации отдача по емкости ηQ= 0,8-0,95.

Отдача по к. п. д. определяется из отношения энергий разряда и заряда:

![]() (126—3)

(126—3)

Обычно к. п. д. аккумуляторов не превосходит ηΑ=0,80.

Емкость кислотного аккумулятора зависит от конструкции положительных и отрицательных пластин, размера и числа пластин в элементе, температуры электролита, времени разряда (от величины разрядного тока) и, наконец, саморазряда, т. е. от утечки тока. При разряде аккумулятора плотность электролита будет снижаться, при заряде — повышаться.

Кроме емкости, в работе аккумулятора весьма существенной является э. д. с.

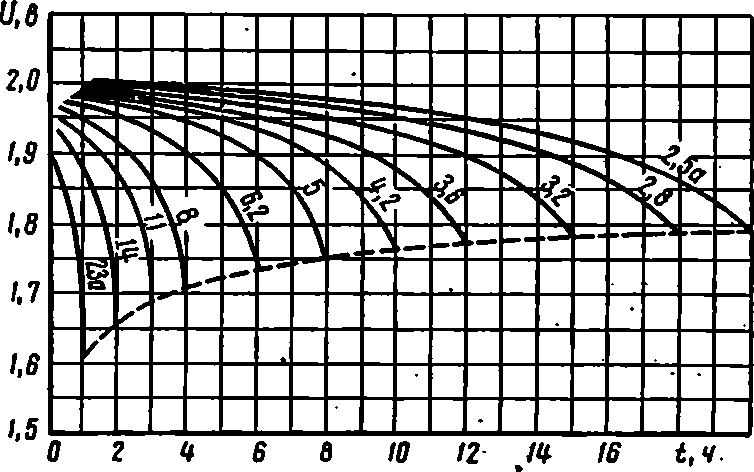

Зависимость изменения напряжения на аккумуляторе от времени при разряде его неизменным током изображается на так называемых разрядных характеристиках (рис. 126-1). Эти характеристики показывают, что чем меньше ток разряда, тем глубже в поры пластин проникает реакция; следовательно, разряд необходимо окончить при большем напряжении.

Для стационарных батарей продолжительность разряда на тяговых подстанциях обычно бывает 12—24 ч и напряжение разряда принимается 1,8 в.

Внутреннее сопротивление свинцово-кислотных аккумуляторов небольшое (0,007 Ом для типа СК-1), поэтому они могут давать весьма большие токи в течение нескольких секунд. Количество отдаваемого электричества при кратковременном разряде невелико, но тем не менее напряжение аккумулятора может сильно снизиться. Это объясняется тем, что реакция при большом токе протекает весьма быстро и поры пластин оказываются почти без электролита. После некоторого интервала в поры поступает свежий электролит и напряжение восстанавливается.

Рис. 126-1. Разрядные характеристики свинцово-кислотного аккумулятора при различных токах разряда (огибающая штриховая кривая дает предельные напряжения)

Наконец, весьма важную роль в работе аккумуляторов имеет саморазряд. Этим термином называют потерю энергии, запасенной в аккумуляторе, вследствие наличия в электролите вредных примесей (загрязнения). Саморазряд происходит на пластинах обеих полярностей как при разомкнутой цепи, так и при разряде батареи на внешнюю цепь, и возрастает с повышением температуры и плотности электролита. У вновь установленных аккумуляторных батарей саморазряд составляет около 0,3% в сутки, а по мере старения батареи (загрязнения электролита) саморазряд увеличивается.

Для уменьшения саморазряда весьма важно применять электролит из химически чистой серной кислоты и дистиллированной воды.

Выше отмечалось, что напряжение аккумулятора при разряде падает, однако напряжение не всегда является характерным признаком, определяющим степень разряда. Когда батарея разряжается небольшим током и процесс разряда протекает медленно, диффузионные явления не затруднены и напряжение элемента изменяется мало.

Важным фактором, определяющим степень разряда, является изменение количества активных веществ аккумулятора, принимающих участие в разряде, о чем можно судить по плотности электролита.

Разряд батареи с превышением разрядной емкости против номинальной приводит к сульфатации пластин и снижению фактической емкости. Укороченный разряд сокращает срок работы аккумуляторной батареи, так как аккумуляторы рассчитаны на определенное число заряд-разрядных циклов (900—1500).

Номинальная емкость батареи определяется для температуры электролита θ=25°. При температуре θ электролита, отличной от 25°, в пределах от +10 до +40° С фактическая емкость батареи может быть определена по приближенной формуле

![]() (126-4)

(126-4)

Признаком заряда аккумуляторов могут служить повышение напряжения до 2,7—2,75 в на элемент, повышение плотности электролита, бурное газовыделение и затраченные ампер-часы на заряд.

В настоящее время широкое применение получил так называемый постоянный или непрерывный подзаряд батарей. Сущность его заключается в том, что на шины собственных нужд подстанции совместно с аккумуляторной батареей работает преобразователь постоянного тока. Преобразователь питает неизменную нагрузку шин и производит подзаряд батареи, которая разряжается вследствие явления саморазряда и толчков нагрузки на шинах собственных нужд подстанции.

Для выравнивания напряжения и емкости отстающих элементов в режиме постоянного подзаряда один раз в месяц производят уравнительный заряд по методу заряд — разряд.

Свинцовые аккумуляторы, выпускаемые промышленностью, подразделяются на автомобильные (стартерные), радиоанодные, радионакальные, железнодорожные и стационарные. Для питания приемников постоянного тока на электрических станциях и подстанциях применяются, как правило, стационарные типы.

В зависимости от конструкции положительных пластин стационарные аккумуляторы разделяются на два типа: поверхностные — типов С и СК и панцирные — типов СП и СПК.

Положительные и отрицательные пластины обоих типов подвешиваются за выступающие плечики на стенки стеклянного сосуда. Высота сосудов берется такой, чтобы под пластинами оставалось достаточно места для скопления осадка (шлама). Это делается для того, чтобы не было короткого замыкания между пластинами. Изоляция пластин по вертикали осуществляется стеклянными трубочками.

Пластины одной полярности соединяются между собой полосами из свинцово-сурьмянистого сплава, припаянными к полюсным отросткам пластин.

Последовательное соединение аккумуляторов в батарею производится межэлементными полосами.

Аккумуляторы в открытых сосудах покрывают плоскими стеклами для защиты от пыли и уменьшения разбрызгивания электролита при заряде.

Буква К в обозначении типов стационарных аккумуляторов означает, что данный тип может быть использован для коротких разрядов (например, для питания включающих катушек приводов). Отличие этих аккумуляторов состоит лишь в том, что соединительные свинцовые полосы между пластинами одного полюса и между банками усилены.

Поверхностные аккумуляторы С и СК пр номинальной емкости разделяются на 45 типов.

Аккумуляторы типов С-1 и СК-1 имеют одну положительную пластину и две отрицательные пластины. Типы С-2 и СК-2 имеют две положительные пластины, в соответствии с чем токи заряда и разряда удваиваются. В общем случае эти токи увеличиваются во столько раз, сколько установлено положительных пластин.

Панцирные аккумуляторы по емкости выпускаются шести типов. Первый тип (СП-35 и СПК-35) имеет емкость десятичасового разряда, равную 35 а-ч. Следующие пять типов (СП-70, СП-105 и т. д.) имеют емкость и токи десятичасового разряда, кратные 2—6.

Щелочные аккумуляторы выпускаются промышленностью железо-никелевые и кадмиево-никелевые.

Положительной пластиной в этих аккумуляторах является гидрат окиси никеля Ni(OH)3, а отрицательными пластинами — химически чистое железо или сплав кадмия с железом. Электролитом служит раствор едкого калия КОН или едкого натрия NaOH.

Интересно отметить, что в процессе заряда и разряда щелочных аккумуляторов электролит играет роль проводника тока, а не химического реагента, поэтому его плотность не меняется. При заряде и разряде происходит лишь электролиз электролита с выделением водорода на отрицательной пластине и кислорода — на положительной.

Э. д. с. щелочного аккумулятора после заряда составляет 1,5 б, а в конце разряда в зависимости от разрядного тока — от 0,5 до 1 в.

Таким образом, э. д. с. щелочного аккумулятора в зависимости от разряда имеет большие колебания, чем кислотного.

Внутреннее сопротивление щелочных аккумуляторов сравнительно велико, поэтому эти аккумуляторы для толчковых нагрузок, как правило, не пригодны.

Щелочные аккумуляторы чаще всего работают в режиме заряд—разряд. Постоянный подзаряд этих аккумуляторов требует тока Iподз=0,01 Qном а, где Qном — номинальная емкость аккумуляторов. Этот сравнительно большой ток подзаряда вызывает неоправданные потери энергии и приводит к быстрому испарению электролита.

Глубокий заряд батареи производится током 0,25 Qн и d в ускоренном заряде можно заряжать в течение 2 ч током 0,5 Qном.

Сравнительная оценка кислотных и щелочных аккумуляторов показывает, что к преимуществам щелочных аккумуляторов относятся: 1) отсутствие свинца; 2) большая механическая прочность; 3) большой срок службы; 4) отсутствие вредных для здоровья и для оборудования паров серной кислоты; 5) возможность сохранения их в бездействии в течение длительного времени; 6) относительно простой уход в эксплуатации.

Одновременно с этим щелочные аккумуляторы имеют и серьезные недостатки. Главные из них: 1) относительно низкий к. п. д. (отдача по емкости не превосходит 70%, а по энергии — 50%); 2) меньшая величина э. д. с.; 3) значительное снижение напряжения при разряде; 4) высокая стоимость; 5) трудность в осуществлении режима постоянного подзаряда; 6) невозможность получить толчковый ток разряда.

В эксплуатации следят за режимом заряда и разряда, за чистотой батареи, стеллажей и помещения, производят доливку электролита.

При работе батареи в режиме заряд — разряд значение тока при зарядах не должно превосходить величины, указанной заводом-изготовителем, но может быть снижено.

Заряд продолжается до появления усиленного газообразования на положительных и отрицательных пластинах всех элементов и считается оконченным, если удельный вес электролита поднялся до 1,24±0,005 при температуре 25° С. Заряд считается полностью законченным, когда напряжение и удельный вес электролита перестанут увеличиваться в течение 2 ч.

Количество ампер-часов, получаемых при заряде, должно быть на 18—20% больше количества ампер-часов, отданных батареей при предыдущем разряде.

Если некоторые элементы кипят слабее или закипают позже других, то их следует немедленно проверить на внутреннее короткое замыкание. При обнаружении короткого замыкания между пластинами его следует безотлагательно устранить. Кроме того, время от времени желательно осматривать пространство между пластинами при помощи ручной электрической лампы и предупреждать возможность образования коротких замыканий между ними.

Во время заряда, особенно в конце его, аккумуляторное помещение должно обязательно проветриваться.

Разряд аккумуляторов может производиться током любой величины, но не больше максимальной, согласно электрическим характеристикам.

При разряде ни в коем случае не следует брать от батареи емкость, превышающую гарантированную.

Признаками достижения предела нормального разряда служат уменьшение напряжения батареи ниже 1,8 в на элемент и снижение плотности электролита.

Для устранения сульфата внутри активной массы пластин и на их поверхности служат перезаряды. Перезаряд батареи с перерывами должен следовать непосредственно за нормальным полным зарядом и производиться при нормальной эксплуатации один раз в 3 месяца.

Перезаряду обычно предшествует глубокий разряд током десятичасового режима до напряжения 1,75 в на элемент.

При перезаряде, зарядив батарею нормально до неизменяющегося напряжения, отключают ее от зарядного устройства и оставляют в таком состоянии на 1 ч.

Затем в электролит добавляют дистиллированную воду до удельного веса 1,22 и продолжают заряжать слабым током, равным 1/5 максимального зарядного тока, в течение 6—8 ч, после чего опять отключают батарею на 1 ч. После второй паузы батарею снова заряжают в течение 6—8 ч (но не менее чем до начала газовыделения на положительных пластинах), и на этом перезаряд заканчивают.

Однако, прежде чем отключить батарею, необходимо проверить удельный вес электролита. Если плотность электролита окажется выше значения 1,24+0,005, в элементы следует добавить дистиллированную воду; если ниже — кислоту добавлять не следует. В этом случае удельный вес электролита должен дойти до нормы при последующей эксплуатации.

Если уровень электролита в элементах ниже 1 см от верхней кромки пластин, в элементы следует долить воду или электролит.

Дистиллированную воду доливают в том случае, если плотность электролита в заряженных аккумуляторах выше 1,24; если же плотность ниже 1,24, доливают серную кислоту с удельным весом 1,24. На практике приходится доливать почти одну дистиллированную воду.

Положительные и отрицательные пластины в элементах должны быть надежно изолированы друг от друга. Короткие замыкания между разноименными пластинами в эксплуатации могут возникнуть вследствие следующих причин:

- разрушения или смещения сепарации (палочек);

- образования мостиков из активной массы пластин из-за отрыва свинцовой сетки;

- замыкания нижних кромок пластин через шлам на дне сосудов.

Сосуды элементов и стеллажи в эксплуатации должны быть всегда чистыми и по возможности сухими. Особенно следует следить, чтобы на них не попала кислота, которая разрушает деревянные части. Из этих соображений изоляторы элемента и стеллаж следует время от времени протирать. Аккумуляторное помещение при заряде должно иметь хорошую вентиляцию для удаления образующихся в нем взрывчатых газов.

Свободный доступ свежего воздуха через форточку или фрамугу достаточно хорошо вентилирует помещение, но еще лучше, если аккумуляторные помещения оборудуются принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с калориферным подогревом воздуха.

При эксплуатации батарей следует также помнить, что при заряде, в особенности при кипении элемента, нельзя входить с огнем в аккумуляторное помещение, а также необходимо следить за отсутствием искрообразования внутри аккумуляторной.

Электролит для свинцовых аккумуляторов готовят путем смешивания химически чистой серной кислоты удельным весом 1,83 с дистиллированной водой. При смешении серной кислоты с водой следует во избежание разбрызгивания кислоты вливать кислоту в воду, а не наоборот. Поскольку при смешивании кислоты с водой жидкость сильно разогревается, приготовление электролита нельзя производить в стеклянных банках. Для этой цели следует применять эбонитовые или фарфоровые сосуды.

Для приготовления электролита следует применять только аккумуляторную кислоту, по качеству соответствующую ГОСТ 667—53. Перед употреблением кислоту необходимо испытать в лаборатории на отсутствие в ней вредных примесей и соответствие ГОСТ 667—53. Необходимо также проверить и воду для доливки или приготовления электролита. Допустимо содержание в воде примесей железа 0,005%, хлора 0,0012% и лишь следов окислов азота и органических веществ.

Удельный вес электролита измеряют ареометром.

Работники, приготовляющие электролит, снабжаются защитными очками, резиновыми перчатками, резиновыми передниками или суконной спецодеждой. Кроме того, для нейтрализации действия кислоты, попавшей на кожу человека, следует иметь заранее приготовленные пятипроцентные растворы соды и нашатырного спирта.

Заливку аккумуляторов электролитом производят при помощи фарфоровых, эбонитовых или винипластовых кружек. Заливку вновь монтируемых аккумуляторов следует производить на 1—2 см выше нормального уровня, так как при пропитке пластин уровень электролита опускается. Залитые аккумуляторы во избежание сульфатации и порчи пластин не более чем через 1—2 ч должны быть поставлены на заряд.

Основные неисправности кислотных аккумуляторов:

1. Отставание аккумуляторов, которое выражается в том, что емкость некоторых из них становится ниже емкости остальных аккумуляторов батареи. Поскольку отстающие аккумуляторы вызывают снижение емкости всей батареи, то либо они должны быть заменены, либо устранены причины отставания. Отставание аккумуляторов происходит по следующим причинам:

- чрезмерная сульфатация электродов; 2) короткие замыкания между пластинами; 3) повышенный саморазряд; 4) механические повреждения.

2. Чрезмерная сульфатация пластин возможна вследствие многих причин: 1) систематические недозаряды; 2) глубокие разряды; 3) длительное пребывание в разряженном состоянии; 4) применение слишком крепкого электролита; 5) работа при слишком высокой температуре электролита; 6) загрязнение электролита вредными примесями.

Кристаллы сульфата, будучи плохими проводниками электрического тока, повышают внутреннее сопротивление аккумулятора. Кроме того, кристаллы сульфата закрывают поры в активной массе пластин и прекращают доступ электролита во внутренние слои активной массы.