Согласно определению ПУЭ*, «энергосистемой называется совокупность электростанций, линий электропередачи, подстанций и тепловых сетей, связанных в одно целое общностью режима и непрерывностью процесса производства и распределения электрической и тепловой энергии».

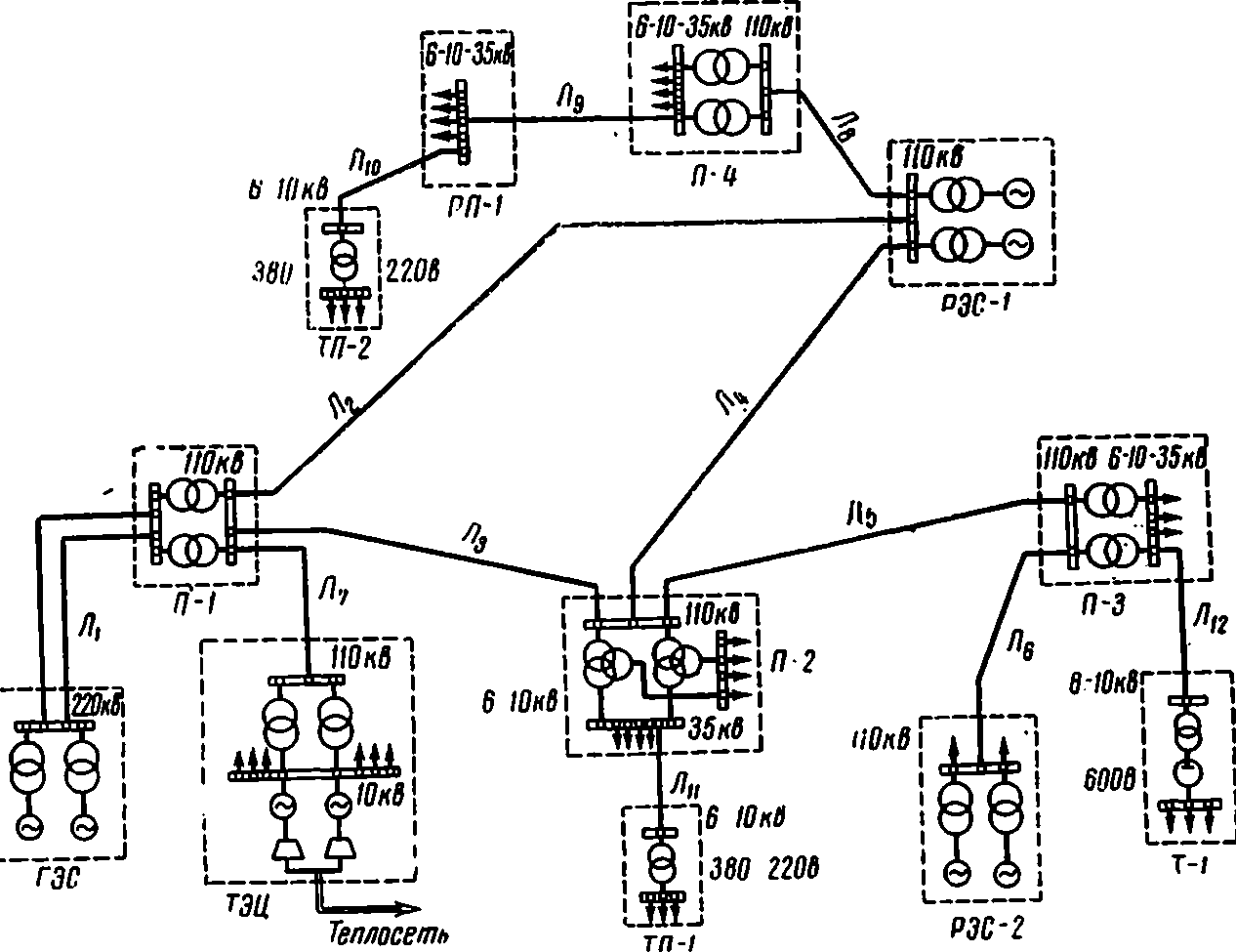

Принципиальная схема энергосистемы приведена на рис. 2-1.

* ПУЭ — Правила устройства электроустановок. Изд. 4-е. М.— Л., «Энергия», 1965.

Здесь две районные электростанции РЭС-1 и РЭС-2, гидроэлектростанция (ГЭС) и теплоэлектростанция (ТЭЦ) работают на общее высоковольтное кольцо, состоящее из линий электропередач 110 кВ Л1-Л8. Трансформаторная подстанция П-1 имеет двухобмоточные трансформаторы с напряжением 220/110 кВ и связывает сети двух систем 220 и 110 кВ. Подстанция П-2 — проходная с трехобмоточными трансформаторами на напряжение 6—10 и 35 кВ. Шины подстанции П-3 используются для транзитной передачи электроэнергии с РЭС-2. Подстанция П-4 является тупиковой. С шин 6—10 кВ подстанции 2 питается трансформаторный пункт ТП-1, который служит для питания промышленной и городской электросети напряжением до 1000 в. С шин 6—10 кВ подстанции П-3 питается трамвайно-троллейбусная тяговая подстанция Т-1.

Подстанция П-4 по линии передач Л9 питает распределительный пункт РП-1, который служит для приема и распределения электроэнергии.

Распределительные пункты (РП) в городе располагаются в центре нагрузок потребителей и служат для питания тяговых подстанций городского электротранспорта, жилых и общественных зданий, мелких промышленных предприятий и наружного освещения города.

Электрической системой называется часть энергосистемы, объединяющая генераторы, распределительные устройства, линии электропередач и электроприемники.

Рис. 2-1. Принципиальная схема энергосистемы

Современные трехфазные электрические системы напряжением выше 1000 в могут выполняться в трех вариантах: с незаземленной нейтралью, с нейтралью, заземленной через дугогасящие катушки (компенсированные системы), и с глухозаземленной нейтралью.

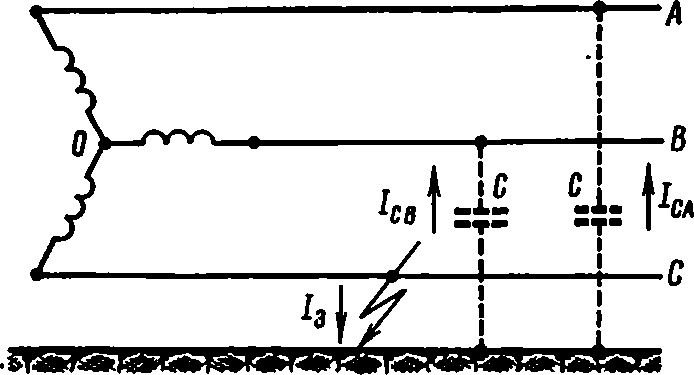

Системы с незаземленной нейтралью при однофазном замыкании на землю имеют ток короткого замыкания, обусловленный емкостью проводников по отношению к земле (рис. 2-2). Если эти токи менее 30 а при напряжении 6—10 кВ и менее 5 а при 35 кВ, то согласно ПУЭ ток однофазного короткого замыкания может протекать некоторое время. За это время могут быть произведены соответствующие переключения, в результате которых однофазное короткое замыкание не вызовет перерыва в электроснабжении потребителей (см. § 67).

В этом и заключается основное преимущество систем с незаземленной нейтралью.

Если при однофазном коротком замыкании возникает электрическая дуга с перемежающим характером горения, т. е. с периодическим погасанием и зажиганием, то в контуре возникают колебательные процессы, вызывающие перенапряжение, приводящее к пробою изоляции и возникновению двух- и трехфазного коротких замыканий.

Рис. 2-2. Однофазное замыкание на землю в системе с изолированной нейтралью

Системы с заземленной нейтралью через дугогасящие катушки употребляются для уменьшения тока при однофазных коротких замыканиях.

В подобных компенсированных системах ток однофазного короткого замыкания состоит из емкостного и индуктивного токов. Эти токи протекают в противоположных направлениях, благодаря чему результирующий ток уменьшается.

Дугогасительные катушки состоят из стальных сердечников с катушками, расположенными в маслонаполненном кожухе. Регулирование индуктивности производится изменением зазора сердечника или включением различного числа витков катушки.

Системы с глухозаземленными нейтралями, как правило, имеют большие токи однофазного короткого замыкания, вызывающие отключение высоковольтного выключателя. Таким образом, однофазное короткое замыкание в этом случае вызывает нарушение электроснабжения.

В СССР системы с глухозаземленными нейтралями применяются только на напряжение 110—220 кВ.