Заземлители могут быть естественными и искусственными.

Естественные заземлители. В целях экономии металла и удешевления строительства разрешается применение естественных заземлителей в качестве единственных заземлителей, если они удовлетворяют необходимой величине сопротивления растеканию. Лишь в установках напряжением выше 1000 в с большими токами замыкания на землю (более 500 а), независимо от величины сопротивления естественных заземлителей, рекомендуется применение искусственных заземляющих устройств с сопротивлением не более 1 Ом.

Одними из естественных заземлителей являются свинцовые оболочки кабелей, прокладываемых в земле.

Сопротивление растеканию свинцовых оболочек кабелей приведено в табл. 74-1 (использование в качестве заземлителей оболочек алюминиевых кабелей не допускается).

Таблица 74-1

Сопротивление растеканию тока свинцовых оболочек кабелей при р = 1·104 Ом · см

Длина подземного участка кабеля, м | Сопротивление растеканию тока, Ом | |

при сечении одиночного кабеля, мм2 | ||

50-95 | 120 и выше | |

50 | 1,6 | 1,2 |

100 | 1,5 | 1,1 |

200 | 1,4 | 1,0 |

500 | 1,1 | 0,8 |

1000 | 0,9 | 0,7 |

Многочисленные измерения, проведенные в условиях эксплуатации, свидетельствуют о том, что величины сопротивления растеканию тока свинцовых оболочек кабелей действительны как для кабелей, проработавших длительное время, так и для

новых кабелей. Это объясняется тем, что джутовая оплетка, которая для новых кабелей должна представлять изоляцию брони от земли, при прокладке кабеля во многих местах подвергается механическому разрушению, а оставшаяся быстро пропитывается минеральными солями из почвы.

Данные табл. 74-1 необходимо пересчитать пропорционально р и умножить на коэффициент Кс (см. табл. 73-3) в соответствии с климатической зоной.

При прокладке нескольких кабелей в одной траншее общее сопротивление растеканию будет меньше, но при этом необходимо учитывать экранирующее влияние кабелей друг на друга по формуле

![]() (74-1)

(74-1)

где Ro. каб — сопротивление растеканию одиночного кабеля в траншее;

п — число кабелей в одной траншее.

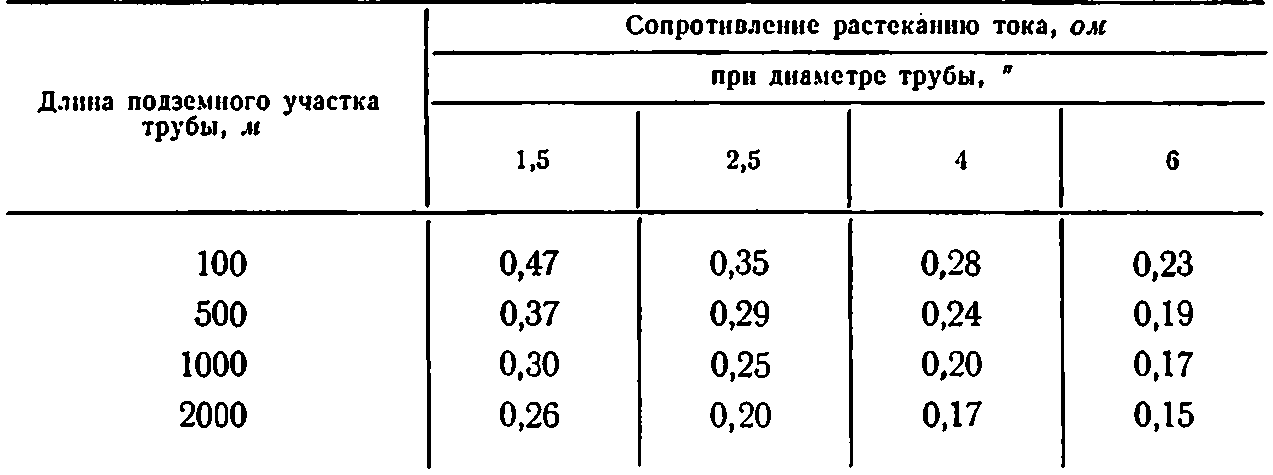

Сопротивление растеканию тока водопровода Rв, выполненного из стальных труб со сварными стыками, в зависимости от его длины приведено в табл. 74-2. Так как глубина заложения водопроводных труб ниже зоны промерзания, введение коэффициента сезонности не требуется. Если удельное сопротивление грунта отличается от 1-104 Ом-см, то данные табл. 74-2 следует пересчитать.

Таблица 74-2

Сопротивление растеканию тока водопровода, выполненного из металлических труб, при р = 1х104 Ом-см

Результирующее сопротивление естественных заземлителей в виде кабелей и водопроводных труб рассчитывают по формуле

![]()

Искусственные заземлители.

Эти устройства применяют в тех случаях, когда естественные не обеспечивают необходимого сопротивления растеканию тока. Однако на тяговых подстанциях искусственные заземляющие устройства рекомендуется сооружать независимо от величины сопротивления естественных, при этом величина искусственных заземляющих устройств не должна быть более 1 Ом.

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя, выполненного из стальной трубы или круглого стержня, определяется из уравнения

![]() (74-3)

(74-3)

где I — длина трубы или стержня, см;

d — наружный диаметр трубы или стержня, см;

t — глубина заложения, соответствующая расстоянию от поверхности земли до середины заземлителя, см.

Стержневой заземлитель состоит из трубы диаметром 2" и длиной 2,5 м. Сопротивление растеканию согласно формуле (74—3) будет

![]() (74-4)

(74-4)

При использовании в качестве стержневого заземлителя угловой стали вместо диаметра d в формулу (74—3) следует ввести ширину полки уголка b, пользуясь соотношением d = 0,95 b. (74-5)

Упрощенная формула для одиночных стержневых заземлителей из угловой стали размером 50 х 50 будет

![]() (74-6)

(74-6)

Вторым видом искусственных вертикальных заземлителей являются прутковые.

Прутковые заземлители обычно выполняются из стального прутка диаметром 12 мм и длиной 5 м. Такие прутки загоняются в землю при помощи вибрации. Сопротивление растеканию такого пруткового заземлителя согласно формуле (73—3) будет![]() (74-7)

(74-7)

Для прутковых заземлителей длиной 5 м можно считать коэффициент сезонности =1,3.

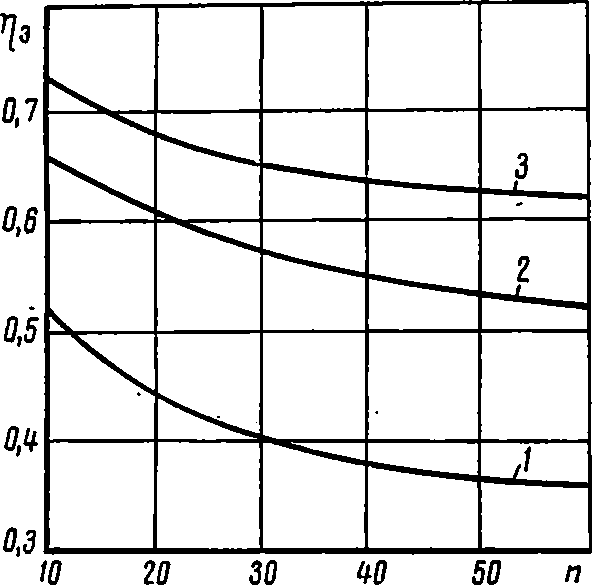

В искусственных заземляющих устройствах применяют обычно несколько заземлителей, располагаемых по контуру вокруг здания подстанции. Поскольку заземлители размещаются друг от друга на достаточно близком расстоянии, то возможно так называемое экранирование (см. рис. 73-2, в). В результате взаимного экранирования электрические поля вокруг электродов искажаются, вследствие чего сопротивление растеканию каждого электрода возрастает. С учетом экранирования сопротивление растеканию заземлителя

![]()

(74-8)

где η3—коэффициент экранирования, определяемый по кривым рис. 74-1.

Рис. 74-1. Изменение коэффициента экранирования ηэ стержневых заземлителей, размещенных по контуру (без учета влияния полосы связи):

1, 2, 3 — отношение расстояния между заземлителями к длине заземлителя (η — число заземлителей)

Полосовые горизонтальные заземлители, прокладываемые горизонтально на глубине 0,5—0,8 м, могут употребляться как самостоятельные заземляющие устройства, так и для связи стержневых заземлителей. Самостоятельные полосовые заземлители могут быть рекомендованы лишь для сезонных установок, работающих в летнее время, а также для грозозащиты.

Сопротивление растеканию полосовых заземлителей определяется из выражения

![]()

где l — длина полосы, см;

b — ширина полосы, см;

t — глубина заложения, см.

Обычно полосовой заземлитель выполняется из полосовой стали шириной 30—55 мм при толщине 4 мм.

При наличии полосового заземлителя из круглого проводника его сопротивление растеканию

![]() (74 — 10)

(74 — 10)

При этом диаметр проводника должен быть не менее d=0,6 см.

Полосовые заземлители в сочетании со стержневыми заземлителями, вследствие явления экранирования, будут иметь большее сопротивление растеканию:

![]() (74—11)

(74—11)

где ηп — коэффициент экранирования, который берут из табл. 74-3.

Таблица 74-3

Значение коэффициента экранирования соединительной полосы ηп контура стержневых заземлителей

Отношение расстояния между электродами к длине электрода | Число электродов в контуре | ||||

10 | 20 | 30 | 50 | 70 | |

1 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | 0,20 |

2 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,26 |

3 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,37 | 0,35 |