Электрической дугой называют электрический разряд в газе с большой плотностью тока и малым падением напряжения.

Устойчивое горение электрической дуги начинается при напряжении 10—15 в и токе 0,5 а. С увеличением напряжения и тока устойчивость горения дуги между контактами возрастает, и для быстрого ее гашения необходимы специальные меры. Разработка дугогасительных устройств основана на физических законах горения дуги. Важнейшим из них является вольт-амперная характеристика.

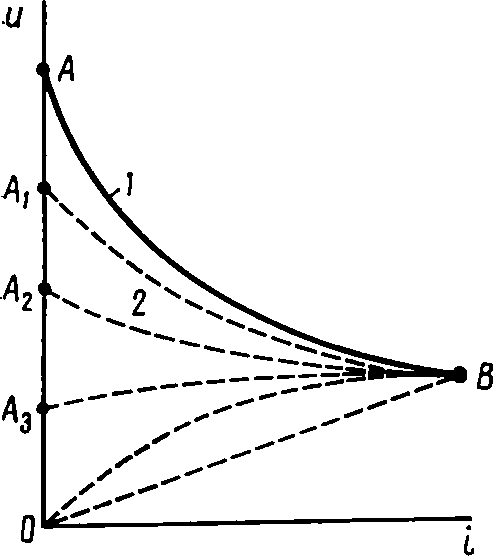

Рис. 29-1. Вольт-амперные характеристики электрической дуги: 1 — статическая характеристика; 2 — семейство динамических характеристик

Вольт-амперная характеристика дуги выражает зависимость падения напряжения в дуге от тока дуги (рис. 29-1).

Точка А на рис. 29-1 характеризует потенциал зажигания дуги. Если после зажигания дуги увеличивать ток, то падение напряжения в дуге изменяется по кривой АВ. При сохранений внешних условий каждая из точек этой кривой является точкой устойчивого горения дуги. Поэтому кривая АВ носит название статической характеристики дуги.

Если произвести уменьшение тока в цепи, то в зависимости от скорости спада тока падение напряжения в дуге будет изменяться по семейству кривых ВА1, ВА2, ВА3. Эти характеристики носят название динамических вольт- амперных характеристик дуги. Наличие семейства динамических характеристик объясняется тем, что скорость деионизации дуги, определяющая сопротивление дуги, отстает от скорости изменения тока. Например, при мгновенном изменении тока от 1 до 0 сопротивление дуги остается практически неизменным и динамическая характеристика имеет вид ВО.

В цепях переменного тока вольт- амперные характеристики дуги будут иметь вид, изображенный на рис. 29-2, а, а изменение падения напряжения в дуге при синусоидальном токе изображено на рис. 29-2, б. Построение этой кривой произведено на основании вольт-амперной характеристики, изображенной на рис. 29-2, а. Причем при изменении фазы тока от 0 до 90° и от 180 до 270° следует пользоваться кривыми 1, а в пределах углов 90—180°, 270—360° — кривой 2.

Источником ионизации в электрической дуге является в основном высокая температура ствола дуги, а последняя зависит от электрического тока. Переход тока через нуль прекращает подвод энергии к дуге, температура ее снижается и термическая ионизация прекращается. Однако полная деионизация дуги, т. е. устранение всех зарядов, требует определенного времени и зависит от качества деионизирующих средств.

Рис. 29-2. Вольт-амперные характеристики электрической дуги в цепях переменного тока:

а — статическая (1) и динамическая (2) характеристики; б — характер падения напряжения в дуге при синусоидальном токе

Рис. 29-3. Условия гашения дуги переменного тока при переходе через нуль

Рис. 29-4. Условия гашения дуги переменного тока:

а — цепь с активным сопротивлением; б — цепь с индуктивным сопротивлением

Схематически условия гашения дуги при переходе через нуль показаны на рис. 29-3. На этом рисунке U31, U32, U33 обозначают рост напряжения пробоя по мере горения дуги и ее ионизации, наклон прямых U31—B1; U32—В2, U33—В3 характеризует рост электрической прочности промежутка со временем. Пересечение кривых восстанавливающегося напряжения и с прямыми U—В определяет момент повторного зажигания дуги. После прохождения тока через нуль в течение бестоковой паузы (рис. 29-3, а) ток в дуге будет определяться степенью ионизации дуги и называться остаточным током дуги (рис. 29-3,6). Полное прекращение тока в дуге произойдет после очередного его перехода через нуль и отсутствия пересечения кривой восстанавливающегося напряжения и дугового промежутка с прямой электрической прочности промежутка U33—В3 (рис. 29-3,в). В этом случае остаточный ток падает до нуля.

Наличие в цепи электрической дуги индуктивности создает сдвиг фаз между током и напряжением и условия гашения резко ухудшаются. Если при активном сопротивлении после перехода тока через нуль создается бестоковая пауза t (рис. 29-4,а), то при индуктивном сопротивлении бестоковых пауз нет и гашение наступит лишь после того, как напряжение зажигания дуги в промежутке превысит амплитудное значение восстанавливающегося напряжения (рис. 29-4,6).

Вторым фактором, затрудняющим гашение дуги при наличии индуктивности, является возникновение колебательного процесса с частотой

![]() (29-1)

(29-1)

где L и С — индуктивность и емкость цепи.

Высокочастотные колебания накладываются на синусоидальные напряжения промышленной частоты, которые для этих колебаний служат как бы осью (рис. 29-5).

При отключении трехфазного тока к. з. размыкание тока сначала произойдет в цепи какой-то одной фазы, что вызовет колебательный процесс. Размыкание тока в других фазах будет происходить с меньшим восстанавливающим напряжением.