РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

ПОСТОЯННОГО ТОКА

Глава XIV

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ

§ 58. Основные требования к релейной защите

Назначение релейной защиты состоит в том, чтобы отключать автоматическим выключателем защищаемое оборудование в случае повреждения или подавать сигнал о нарушении нормального режима работы его.

Основные требования к релейной защите сводятся к обеспечению селективности, быстроты действия, чувствительности и надежности.

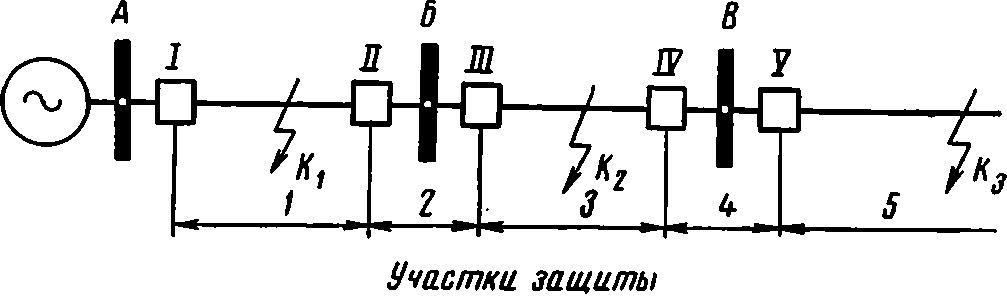

Селективностью, или избирательностью, защиты называется такое свойство, при котором отключается лишь тот участок, где произошло повреждение сети. Например, если при коротком замыкании в точке К3 линии, изображенной на рис. 58-1, отключается только выключатель V, то такая работа защиты будет называться селективной. Если же при этом отключатся также выключатели IV и III, то работа защиты на этих участках будет неселективной.

Селективность работы релейных защит может быть обеспечена различными способами, но наиболее употребительный — это применение ступенчатых выдержек времени, например, выключатель V (рис. 58-1) имеет выдержку времени 0; выключатель IV — Δt; выключатель III — 2Δt и т. д.

Быстрота действия защиты уменьшает повреждаемость оборудования токами к. з. С этой точки зрения желательно иметь защиту мгновенного действия. Но в этом случае трудно обеспечить селективность действия защиты на всех участках, поэтому быстродействующие защиты могут применяться лишь на конечных участках, например выключатель V (см. рис. 58-1).

Время отключения короткого замыкания складывается из времени действия реле защиты tзащ и времени действия высоковольтного выключателя tвыкл.

Рис. 58-1. Зоны действия релейных защит

Наиболее распространенные выключатели типа ВМГ-133 имеют собственное время отключения 0,1—0,15 сек, а максимальное токовое реле — tзащ=0,03-0,05 сек. Таким образом, общее время отключения короткого замыкания лежит в пределах 0,13—0,20 сек, т. е. отключение произойдет в течение 6—10 периодов.

Чувствительность защиты должна обеспечить надежную работу защиты в пределах всего защищаемого участка и надежное срабатывание при повреждении на соседнем участке, если защита этого участка отказала в действии. Например, защита I должна работать надежно при повреждениях на участке 1 и при повреждениях на участке 2, если защита II не сработала (см. рис. 58-1).

В то же время защита не должна отключать установку от толчков рабочих токов.

Срабатывание защиты I при повреждении на участке 3 не требуется, так как этот участок отключается защитами III и II.

Чувствительность защиты оценивают коэффициентом чувствительности k4. Для защит, реагирующих на токи, возрастающие при повреждениях, коэффициент чувствительности

причем

![]()

(58—1)

![]()

Здесь Ικ. мин —первичный ток замыкания при коротком замыкании в конце защищаемой зоны, а;

Ι С р.защ — ток срабатывания реле защиты, а;

Ι р.макс— максимальный рабочий ток нагрузки, а;

kтт— коэффициент трансформации трансформатора тока.

Коэффициент чувствительности регламентируется ПУЭ и в зависимости от условий работы установки меняется в пределах от 1,3 до 2.

Надежность работы защиты зависит от качества применяемых реле, выбранной схемы, монтажа и ухода в эксплуатации.

Если защита работает ненадежно, то она может явиться причиной распространения аварии, так как, если не отключить поврежденный участок, может произойти отключение других нормально действующих установок.

§ 59. Основные виды релейных защит и амперсекундные характеристики реле

Основные виды релейных защит характеризуются способом включения реле. Реле бывают первичные и вторичные.

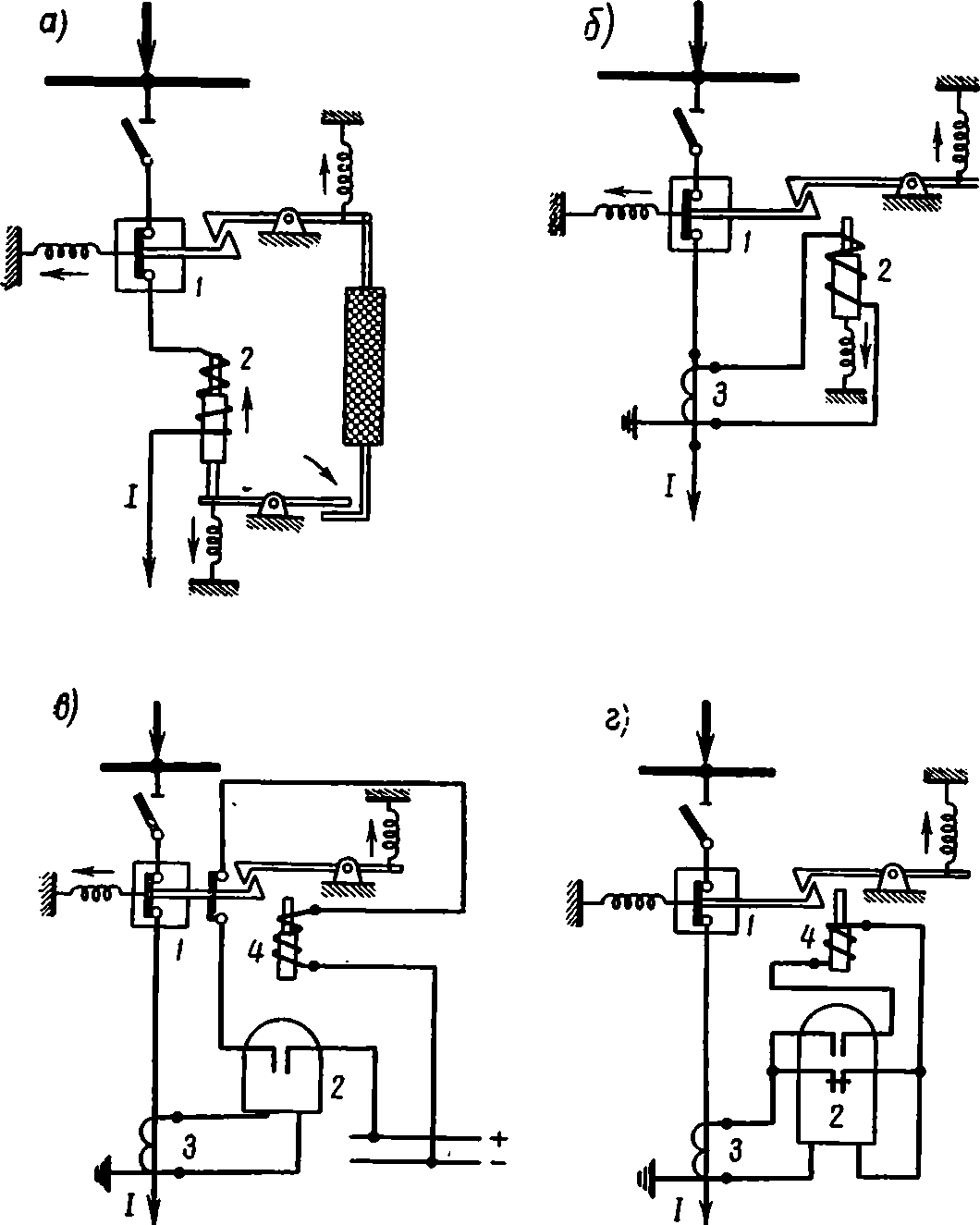

Первичные токовые реле включаются последовательно с защищаемой цепью и через изоляционные тяги воздействуют на отключающую защелку выключателя (рис. 59-1,а). Преимущество первичных реле — простота устройства, недостатки — низкая чувствительность и пониженная надежность. Вследствие этого они не находят распространения.

Вторичные токовые реле включаются через измерительные трансформаторы. Эти реле повсеместно распространены вследствие таких преимуществ, как высокая чувствительность и надежность, возможность при ограниченном количестве типов получения разнообразных схем защиты, а также осмотра и замены реле без отключения установки (рис. 59-1,б, в, г).

По способу воздействия на выключатель реле бывают прямого и косвенного действия.

Реле прямого действия одновременно выполняют две функции: как устройство, реагирующее на изменение тока или напряжения, и как отключающий электромагнит выключателя (см. рис. 59-1,б). Такими реле прямого действия снабжается, например, привод типа ПРБА.

Вследствие пониженной чувствительности реле прямого действия применяются лишь на неответственных установках ручного управления напряжением до 10 кВ.

Реле косвенного действия воздействуют на выключатель при помощи отключающего электромагнита привода, цепь которого замыкается контактом защитного реле (рис. 59-1,в).

Оперативным током для питания отключающего электромагнита выключателя может быть постоянный (см. рис. 59-1, в) или переменный (см. рис. 59-1, г) ток. В последнем случае при срабатывании токового реле 2 последовательно с ним включается отключающий электромагнит 4.

Рис. 59-1. Способы включения реле защиты:

а — первичное токовое реле; б — вторичное реле прямого действия; в — защит со вторичным реле косвенного действия с питанием от аккумуляторной батареи; г — то же, на переменном токе: 1 — выключатель; 2 — реле защиты; 3 — трансформатор тока; 4 — отключающий электромагнит

Основными аппаратами защиты являются реле, которые реагируют на те или иные изменения нормального режима. Поскольку признаками короткого замыкания являются увеличение тока, изменение направления передачи мощности, понижение напряжения и понижение сопротивления цепи, то и реле защиты бывают соответственно различные — токовые, реле мощности, реле напряжения и реле сопротивления.

Рис. 59-2. Характеристики реле

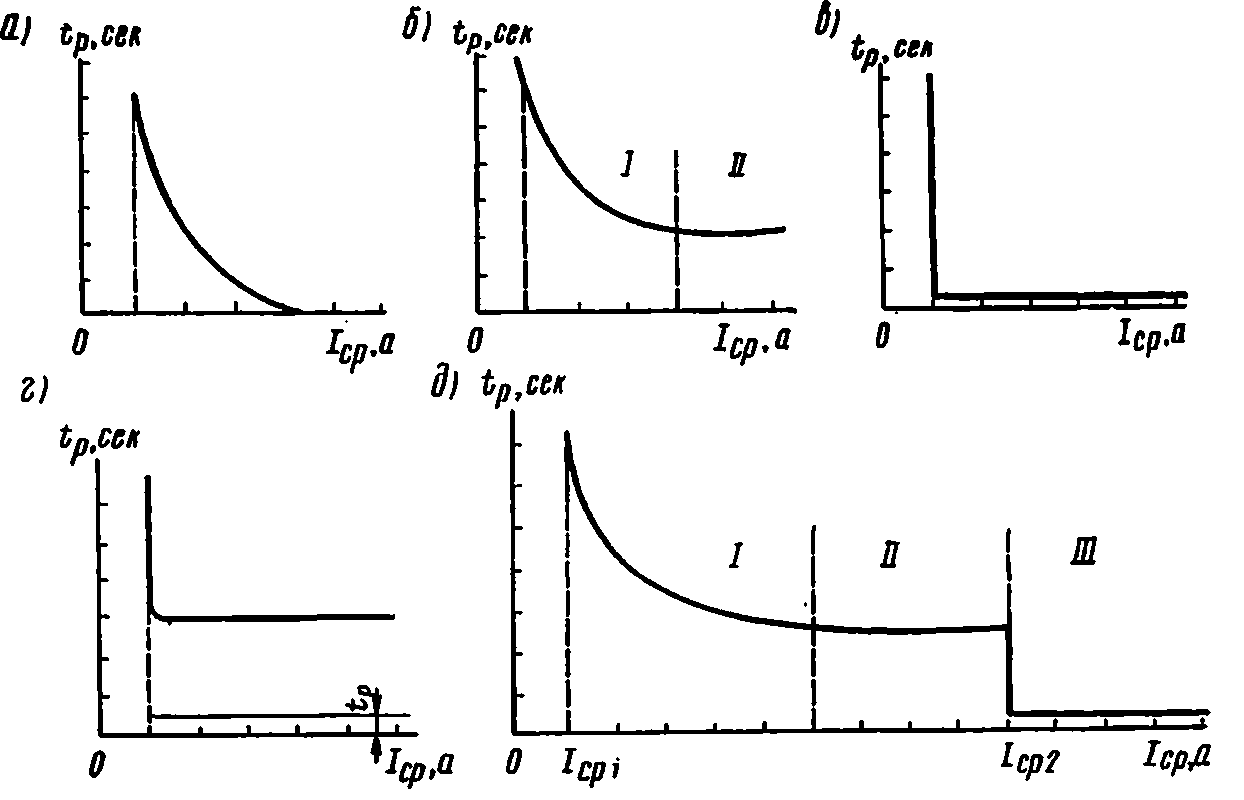

Наиболее важным органом большинства релейных защит являются токовые реле, которые могут иметь различные амперсекундные характеристики. По этому признаку реле классифицируются следующим образом:

- зависимая характеристика, когда время срабатывания изменяется в широком диапазоне при изменении тока начиная с Iсp (рис. 59-2,а);

- ограниченно-зависимая характеристика с зоной I, где имеет место зависимая характеристика, и зоной II, в которой выдержка времени не зависит от контролируемого параметра (рис. 59-2,б);

- независимая характеристика мгновенного действия, когда время ограничивается собственным временем реле tр (рис. 59-2,в), и независимая с выдержкой времени (рис. 59-2,г). В последнем случае дополнительная выдержка времени Δt обычно обеспечивается применением реле времени;

- ограниченно-зависимая характеристика с отсечкой, когда по достижении определенного значения тока выдержка времени мгновенно уменьшается до минимальной (рис. 59-2,б).

Наконец, необходимо отметить такой важный показатель работы реле защиты, как коэффициент возврата.

Если ток срабатывания токового реле обозначить Iср.p, а ток возврата, при котором якорь реле при спадении тока начинает возвращаться в исходное положение, через Iвр, то коэффициент возврата токового реле

![]() (59—1)

(59—1)

Для реле напряжения, соответственно,

![]() (59-2)

(59-2)

Коэффициент возврата всегда меньше единицы и характеризует чувствительность перехода реле от включенного положения к отключенному.

Высокий коэффициент возврата реле весьма важен в защите оборудования от перегрузок, так как при малом коэффициенте возврата токового реле кратковременный толчок нагрузки (не опасный по своей продолжительности) приводил бы к отключению установки. Поэтому для исключения ложных отключений установок коэффициент возврата должен быть по возможности большим. Обычно коэффициент возврата реле составляет 0,7-0,85.

§ 60. Источники оперативного тока

По Правилам технической эксплуатации устройства релейной защиты всегда должны быть готовы к действию, поэтому источники оперативного тока релейных защит должны обеспечить надежность питания защиты в любых режимах работы оборудования.

Источники оперативного тока могут быть разделены на независимые и зависимые.

Независимыми оперативными источниками являются аккумуляторные батареи и конденсаторные батареи.

Зависимыми оперативными источниками являются трансформаторы собственных нужд и трансформаторы тока. У этих источников отбираемая для целей защиты мощность зависит от величины тока к. з.

Питание отключающих катушек выключателей и реле защиты от трансформатора собственных нужд (с. н.) может быть лишь в том случае, когда ток к. з. не создает снижения напряжения на шинах с. н. более чем на 15%. Обычно система с. н. как источник оперативного тока используется только для автоматического включения резерва (АВР).

В трансформаторе тока, работающего как источник оперативного тока, с повышением тока к. з. увеличивается и мощность в цепи вторичной обмотки, поэтому этот источник оперативного тока может быть использован в широком диапазоне токов к. з.

По роду тока источников оперативного тока защита может быть на оперативном постоянном токе и на оперативном переменном токе.

Если на тяговой подстанции нет аккумуляторной батареи, то защита выполняется обычно на оперативном переменном токе. Специально для релейной защиты аккумуляторную батарею не устанавливают.

Источниками оперативного переменного тока для защиты в энергосистемах служат:

а) трансформаторы тока с непосредственным питанием отключающих катушек выключателей или через быстронасыщающиеся трансформаторы (автотрансформаторы);

б) конденсаторные устройства;

в) комбинированные устройства для получения выпрямленного тока от трансформаторов тока и напряжения.

Насыщающиеся трансформаторы тока являются низковольтными катушечными трансформаторами и питаются от вторичной обмотки основного трансформатора тока.

Для постоянства вторичного тока, при широких пределах изменения первичного тока, сердечник трансформатора выполняется быстронасыщающимся.

При переходе на оперативный переменный ток быстронасыщающиеся трансформаторы первое время применялись для литания отключающих электромагнитов приводов выключателей. В последнее время защита на оперативном переменном токе осуществляется с питанием отключающих электромагнитов непосредственно от трансформаторов тока (см. рис. 59-1,г). Быстронасыщающиеся трансформаторы тока сейчас применяются лишь встроенными в реле, например в промежуточном реле РП-341.

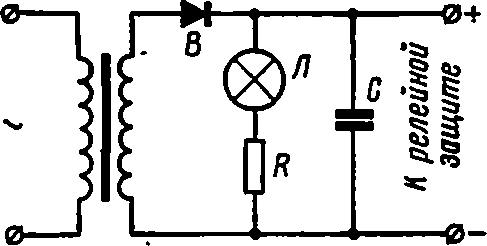

Конденсаторные устройства могут быть применены с приводами, мощность отключающих электромагнитов которых не превышает 200 Вт при напряжении 220 в. В этом случае достаточно емкости конденсатора 30 мкф при зарядном напряжении 400 в. Для этой цели обычно применяют конденсаторы типа МБГП или МБГО, соединенные по схеме, изображенной на рис. 60-1.

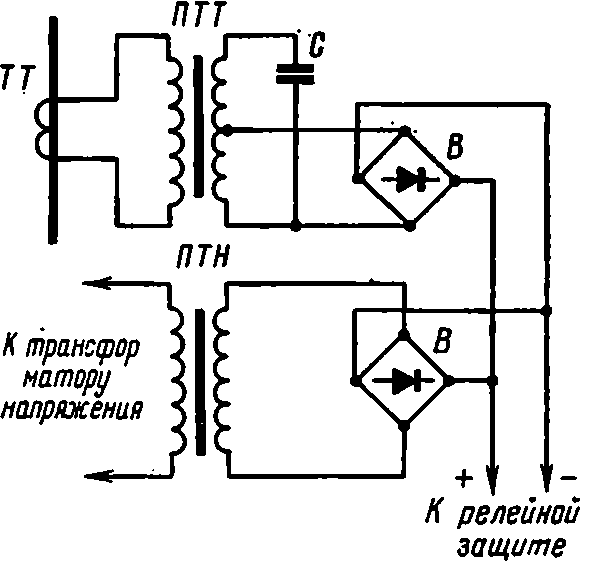

Комбинированные устройства производят отбор мощности от первичной сети через трансформатор тока и трансформатор напряжения с применением промежуточных трансформаторов ПТТ и ПТН и выпрямителей В (рис. 60-2).

Промежуточный трансформатор ПТТ является насыщающимся с параллельным феррорезонансным контуром. Этим обеспечивается стабильность выходного напряжения при колебаниях первичного тока.

В режимах больших токов к. з. реле защиты питаются от промежуточного токового трансформатора ПТТ. При малых токах к. з. и перегрузке, когда мощность в цепи вторичных обмоток трансформатора мала, а посадка напряжения на шинах незначительна, источником оперативного тока служит промежуточный трансформатор напряжения ПТН.

Рис. 60-2. Принципиальная схема устройства комбинированного блока питания релейной защиты

Рис. 60-1. Принципиальная схема включения конденсатора для питания реле защиты

Конструктивно комбинированные устройства выполняются в виде отдельных блоков. Например, комбинированный блок БП-10 с номинальным выпрямленным напряжением на выходе 110 в пригоден для любых трансформаторов тока и напряжения с вторичным током 5 а и напряжением 100 в.

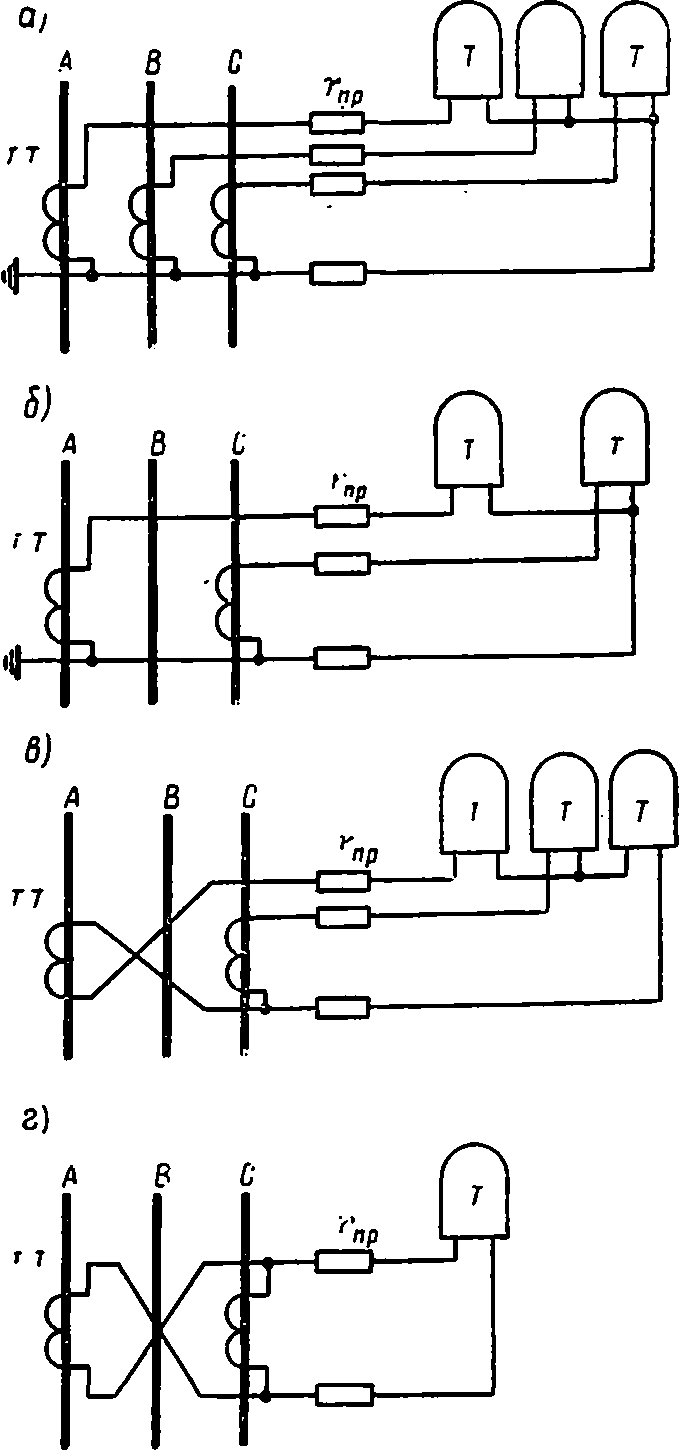

Рис. 61-1. Схема включения трансформаторов тока и реле защиты:

а — звезда; б — неполная звезда; в — на разность токов в фазах с реле в нулевом проводе; г — на разность токов:; Т — токовое реле; ТТ — трансформаторы тока; rпр— сопротивление проводов