Рассмотренные выше максимальная токовая и максимальная направленная защиты для обеспечения селективности работают с выдержками времени. Защита же с токовыми отсечками, хотя и обеспечивает мгновенное отключение, но обычно защищает не более 80% длины линии. Поэтому для мгновенного отключения поврежденного участка часто применяют так называемые дифференциальные защиты, которые подразделяются на продольные и поперечные.

Действие продольных дифференциальных защит основано на сравнении величины и фазы токов в начале и в конце линии.

Поперечные дифференциальные защиты применяются на параллельных линиях с одинаковыми их сопротивлениями и работают на принципе сравнения величины и фазы токов, протекающих по обеим параллельным линиям.

Продольные дифференциальные защиты выполняются в двух принципиально отличных вариантах: с циркулирующими токами и с уравновешенными напряжениями.

Продольная дифференциальная защита с циркулирующими токами применяется в основном для защиты коротких линий и установок длиной до нескольких сотен метров. Для длинных линий (110 и 35 кВ) эта защита применяется со специальным реле РДЛ (реле длинных линий) и соединительными контрольными проводами нормального сечения.

Защита выполняется на оперативном постоянном или переменном токе.

Схема с уравновешенными напряжениями менее удобна, чем схема с циркулирующими токами, поэтому она не получила широкого распространения.

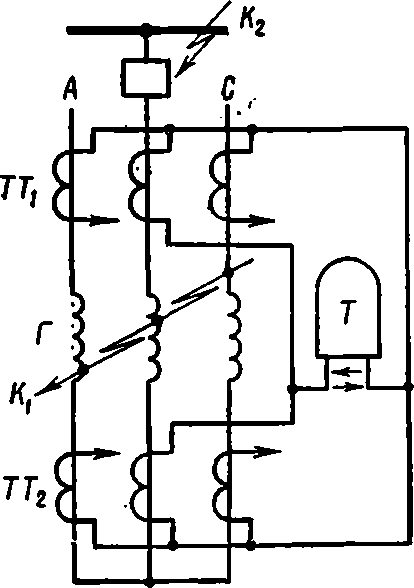

Применение дифференциальной продольной защиты с циркулирующими токами для защиты генератора показано на рис. 69-1. В схеме применяются трансформаторы тока с одинаковым коэффициентом трансформации, поэтому при внешнем коротком замыкании (K2) в токовом реле будет циркулировать разность токов. Ввиду неравенства погрешностей трансформаторов тока эта разность тока может быть больше нуля, она носит название тока небаланса. Для снижения тока небаланса и повышения чувствительности в дифференциальных защитах применяют специальные трансформаторы тока, в обозначении типа которых включена буква Д, например ТПФМД-10. У трансформаторов тока, предназначенных для дифференциальных защит, обеспечивается совпадение характеристик и способность стали сердечника не насыщаться при широких пределах изменения сквозного тока к. з.

При внутренних коротких замыканиях в обмотках статора генератора ток пройдет только через трансформатор тока TТ1, в результате токовое реле сработает и отключит генератор.

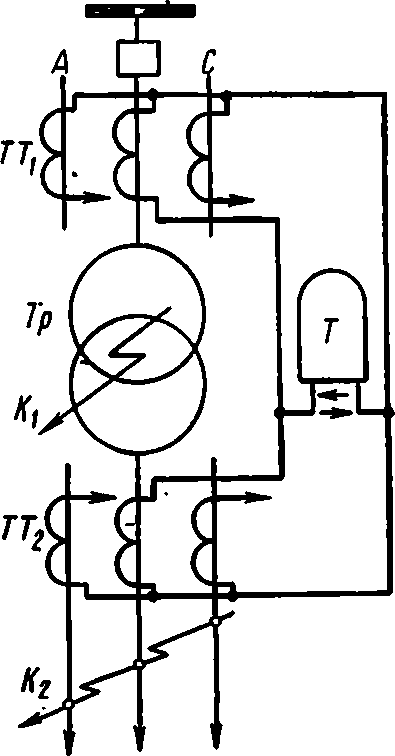

Аналогичным образом работает продольная дифференциальная защита трансформатора Тр (рис. 69-2). Чтобы дифференциальная защита трансформаторов имела меньший ток небаланса, коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТТ1 и ТТ2, установленных на стороне высшего и низшего напряжений, должны иметь равные вторичные токи.

Рис. 69-1. Продольная дифференциальная защита генератора

Рис. 69-2. Продольная дифференциальная защита трансформатора

В дифференциальных защитах трансформаторов важную роль играет схема соединений обмоток на высшей и низшей сторонах. Если схемы соединений обмоток силового трансформатора одинаковы, то и схемы вторичных обмоток трансформатора тока должны быть одинаковыми. Если же высшая обмотка, например, будет соединена в звезду, а низшая в треугольник, то при одинаковом соединении вторичных обмоток трансформатора тока токи, протекаемые в реле, будут сдвинуты по фазе на 30 эл. град. компенсации сдвига токов по фазе вторичные обмотки трансформаторов тока на стороне обмоток силового трансформатора, соединенных в звезду, собираются в треугольник, а при соединении в треугольник силового трансформатора — в звезду.

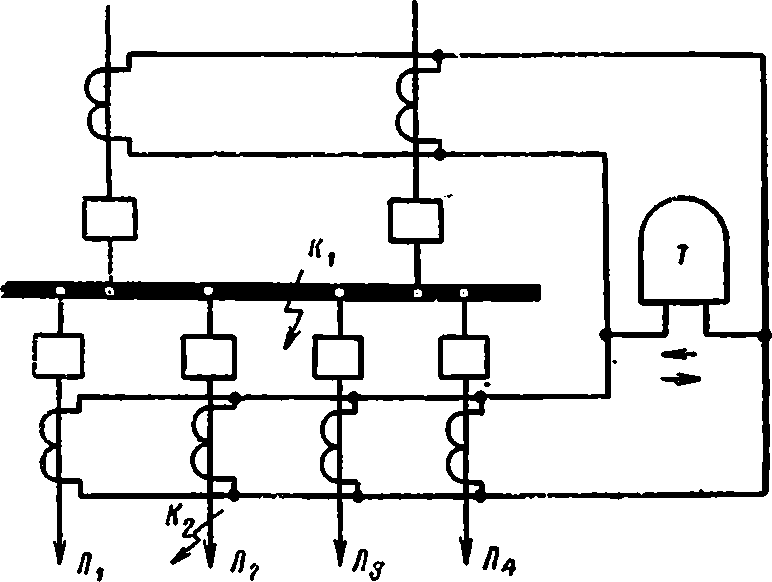

В схемах дифференциальной защиты шин комплекты трансформаторов тока устанавливают на всех подходящих и отходящих линиях (рис. 69-3). При этом коэффициенты трансформации всех трансформаторов тока должны быть одинаковыми вне зависимости от рабочих токов линий. Принцип работы дифференциальной защиты шин аналогичен защите генераторов и трансформаторов.

Поперечные дифференциальные защиты параллельных линий подразделяются на: 1) дифференциальные токовые; 2) дифференциальные направленные и 3) балансные токовые защиты, последние применяются в основном в сетях с напряжением 35 кВ.

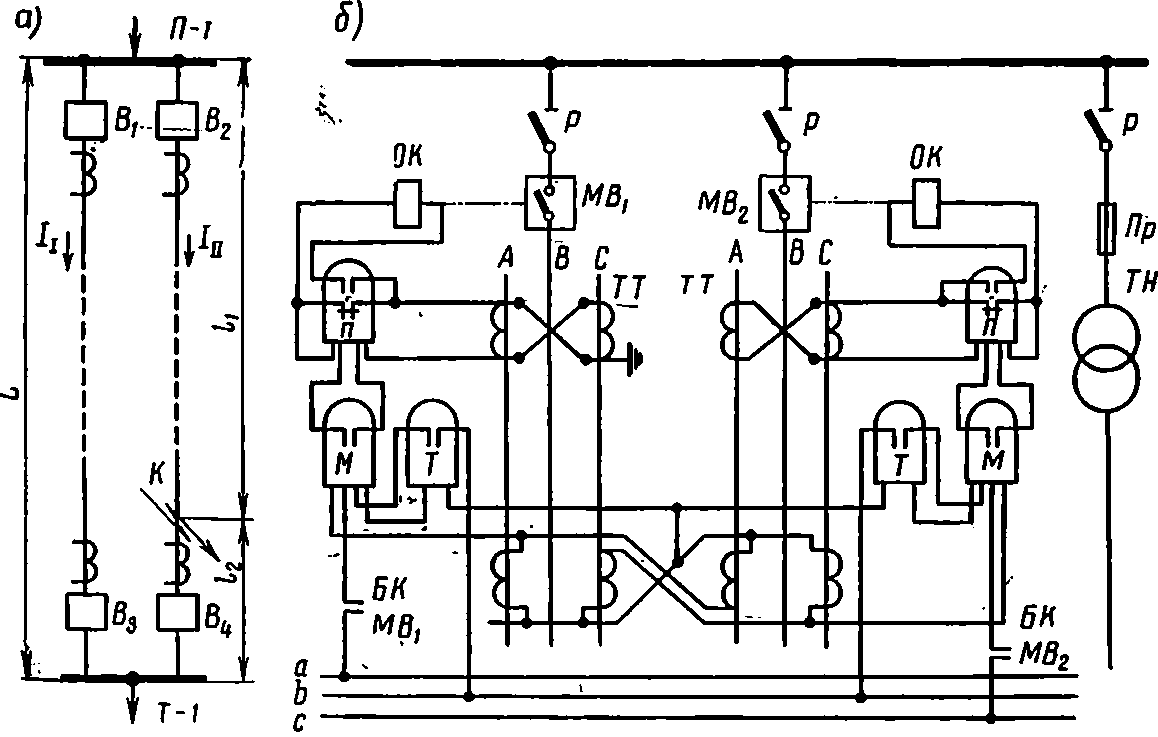

Дифференциальная поперечная токовая защита применяется для защиты параллельных (сдвоенных) линий, когда обе линии присоединяются к сборным шинам через один выключатель (рис. 69-4, а, б).

Рис. 69-3. Продольная дифференциальная защита шин

Трансформаторы тока, устанавливаемые в фазах линий, должны иметь одинаковый коэффициент трансформации. Вторичные обмотки трансформаторов одноименных фаз включаются по дифференциальной схеме с циркуляцией токов. Такую схему соединения называют токовой восьмеркой.

В нормальном режиме или при токе к. з. во внешней линии токи в каждой из параллельных линий практически равны, поэтому ток в реле

![]()

Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока и токи в обеих линиях равны, ток реле равен нулю.

Поскольку защита не реагирует на нагрузку и на внешние короткие замыкания, она может быть мгновенного действия и не нуждаться в отстройке от токов нагрузки. Необходимо лишь отстроиться от тока небаланса, который может возникнуть вследствие некоторого различия в сопротивлениях линий и коэффициентах трансформации.

Если осуществляется одностороннее питание, то при коротком замыкании в одной из линий достаточно отключить выключатель лишь со стороны шин питания и установить дифференциальную токовую защиту лишь со стороне шин питания.

Рис. 69-4. Дифференциальная поперечная защита сдвоенной линии:

а — принципиальная схема; б — схема включения реле на оперативном постоянном токе

При отключении одной из сдвоенных линий небаланс токов в дифференциальном реле превысит ток срабатывания и защита, отключив выключатель, нарушит нормальную работу. Для устранения этого защита при одиночной работе одной из сдвоенных линий отключается путем разрыва цепей оперативного тока через блок-контакты разъединителей (рис. 69-4,6).

Мертвая зона дифференциальной поперечной защиты зависит от точки короткого замыкания. Если точка К1 короткого замыкания будет расположена слишком близко к шинам на дальнем конце линии, то сопротивление обеих линий до точки короткого замыкания будет близким и дифференциальная защита на головном участке не сработает. Если короткое замыкание произойдет в точке К2, достаточно близкой к шинам головного участка, то токи в линиях Л1 и Л2 (см. рис. 69-4, а) будут малы и защита на тяговой подстанции может также не сработать. Для уменьшения мертвой зоны необходимо уменьшить ток срабатывания реле, а это зависит от величины тока небаланса при внешних коротких замыканиях. Определение мертвой зоны дифференциальной поперечной защиты можно произвести на основании следующих соображений.

Согласно принципиальной схеме (см. рис. 69-4, а) падение напряжения в линии до точки короткого замыкания Κ1

Согласно ПУЭ предельная мертвая зона не должна быть более 10% длины защищаемой линии.

К достоинствам рассматриваемой дифференциальной защиты относятся простота устройства и быстрота действия. Недостатками являются: 1) наличие мертвой зоны; 2) возможность применения сдвоенных линий только при одинаковом их сопротивлении; 3) необходимость дополнения максимальной токовой защитой для защиты от внешних коротких замыканий и перегрузок, а также для защиты одной работающей линии; 4) наличие одного общего выключателя для двух линий, вследствие чего подобная схема может применяться лишь в случае, если шины тяговой подстанции, кроме сдвоенной линии, имеют еще другой источник питания.

Дифференциальная направленная поперечная защита приме няется также для двух параллельных линий, но каждая из параллельных линий присоединена к шинам через свой выключатель (рис. 69-5).

Так как защита устанавливается на обоих концах линий, то при коротком замыкании один из кабелей отключается двумя выключателями, а другой остается в работе. В этом существенное преимущество направленной поперечной защиты перед поперечной токовой.

Рис. 69-5. Дифференциальная поперечная направленная защита:

а — принципиальная схема; б — схема включения реле на оперативном переменном токе

Селективность отключения в дифференциальной поперечной направленной защите осуществляется применением реле направления мощности. На рис. 69-5,б изображена такая защита на оперативном переменном токе с промежуточным реле РП-341.

Так же как и в дифференциальной поперечной токовой защите, короткое замыкание вблизи шин противоположного конца линии может не вызвать отключения выключателя вследствие небольшой разности токов. В этом случае при дифференциальной направленной защите имеет место так называемое каскадное действие.

Дифференциальная поперечно направленная защита может правильно действовать лишь при параллельной работе линий. Поэтому, если одна из линий отключается, то дифференциальная защита работает в ненормальном режиме и должна быть отключена. Это осуществляется обычно автоматически размыканием оперативной цепи блок-контактами масляных выключателей МВ1 и МВ2 (рис. 69-5,б). Но автоматическая блокировка защиты с выключателями может быть произведена лишь на каждой из подстанций в отдельности. Сблокировать защиту подстанции П-1 с выключателями токовой подстанции Т-1 практически невозможно. Поэтому при оперативном отключении какой-либо линии с одного конца со стороны противоположного конца некоторое время защита остается в работе, хотя в одной из линий ток и отсутствует. Исходя из этого случая, ток уставки токового реле дифференциальной защиты выбирают не из условия тока небаланса, а из условия

Мертвая зона направленной защиты различается по току срабатывания токовых реле и по мощности срабатывания реле направления мощности с учетом посадки напряжения.

Мертвая зона, обусловленная током срабатывания пусковых токовых реле, определяется так же, как и для поперечной токовой защиты. Но в направленной защите при коротком замыкании в мертвой зоне произойдет каскадное отключение. С учетом каскадного отключения мертвая зона при направленной защите допускается с каждой стороны линии до 25% ее длины. Когда необходимо уменьшить мертвую зону или отказаться от каскадного отключения, применяют блокировку с реле минимального напряжения.

Мертвые зоны органа направления мощности обусловливаются током и напряжением. Мертвая зона по току расположена у противоположного конца линии, а по напряжению — вблизи шин.

Мертвая зона по току, так же как и мертвая зона пусковых органов, не должна быть более 25% длины линии, так как в этом случае возможно каскадное отключение. Мертвая зона по напряжению исключает каскадное отключение, поэтому не должна превосходить 10% длины линии.

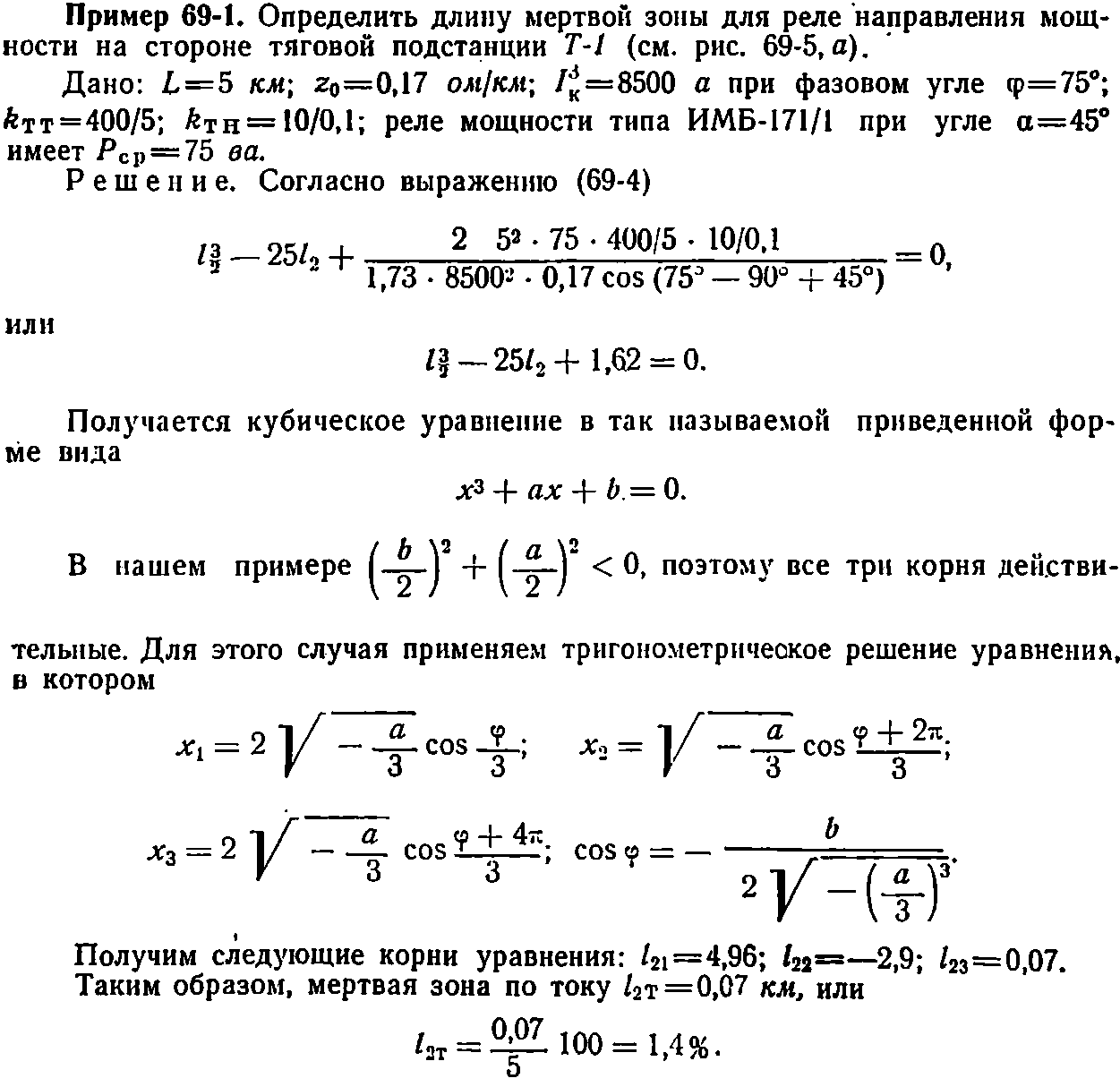

Мертвую зону для реле направления мощности, включенных по 90-градусной схеме и установленных на стороне питания, определяют из следующего уравнения:

![]()

[обозначения величин в приведенной формуле см. на рис. 69-5, а и в выражении (68-3)].

Решение уравнения (69-4) дает два положительных значения корней. Меньшее значение l2т —это длина мертвой зоны по току, расположенная с противоположной стороны участка. Большее значение l2п позволяет определить мертвую зону lн по напряжению на стороне шин из уравнения

![]()

Мертвая зона для реле направления мощности, установленного на приемном конце (тяговая подстанция Т-1, см. на рис. 69-5,а), определяется аналогичным образом. Но поскольку входящие в выражение (69-4) величины могут быть иного значения, мертвая зона по напряжению и току может отличаться.

![]()

Полученные в примере небольшие мертвые зоны объясняются относительно большим током к. з. при сравнительно большой протяженности линии.