4.2. Влияние надежности комплекса электрической тяги

Электрическая тяга — прогрессивный и перспективный вид тяги на железнодорожном и других видах транспорта. В современных условиях надежность электровозов гораздо выше, чем тепловозов: в среднем у локомотивов постоянного тока — в 3—4 раза, переменного тока — в 5—6 раз.

Интенсивность отказов у электровозов относительно невелика и значительно ниже по сравнению с тепловозами. Однако последствия отказов при электрической тяге — задержки поездов — почти сопоставимы с потерями от отказов при тепловозной тяге. Это объясняется тем, что электровозы эксплуатируются, как правило, на грузонапряженных линиях с высокой интенсивностью и плотностью транспортного потока. И один и тот же по времени отказ вызывает здесь примерно в 2—3 раза большее число задержек поездов, чем при тепловозной тяге, за Счет вторичных задержек поездов попутного следования или попутного и встречного потоков.

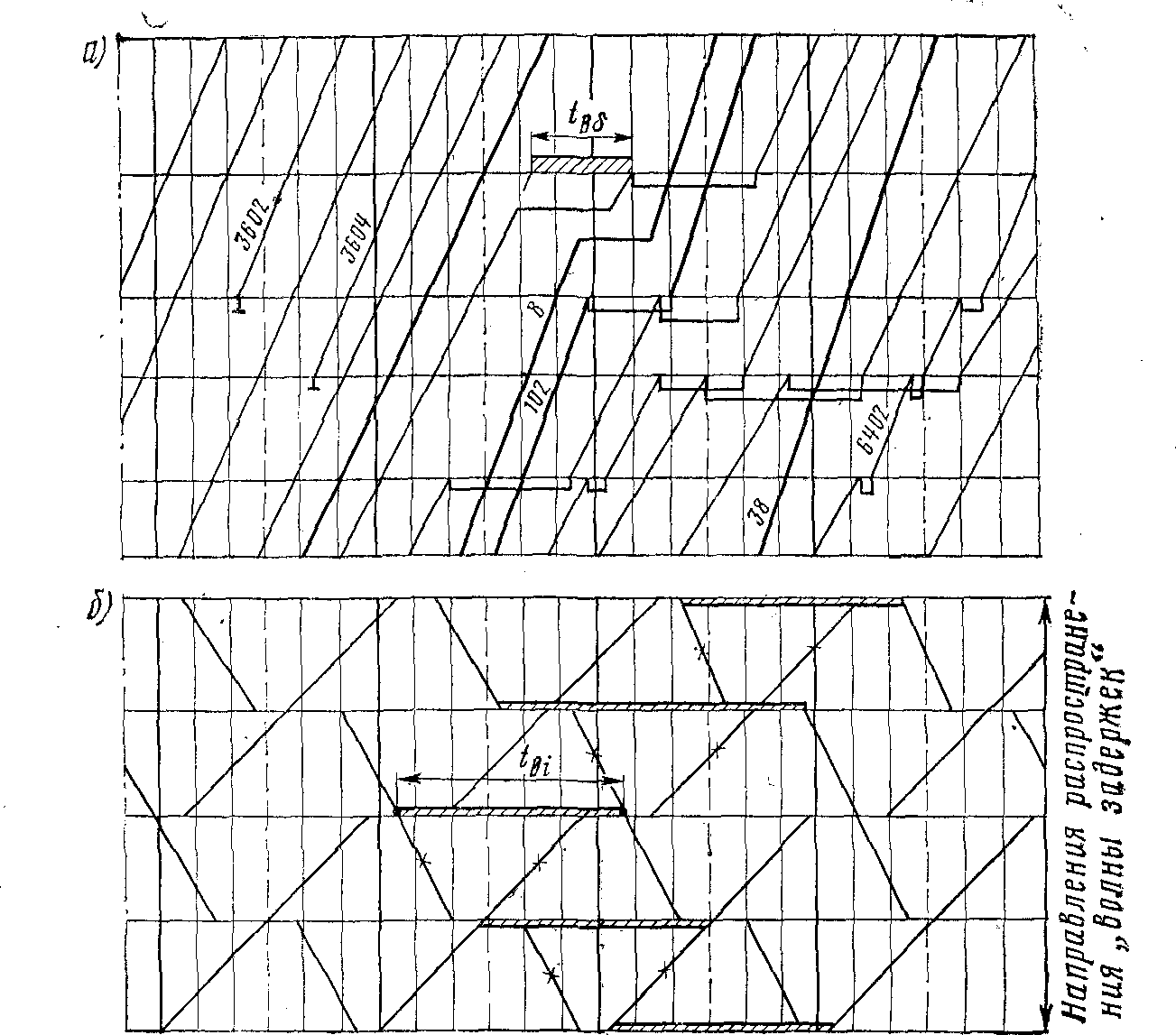

Допустим, что на двухпутной линии движение поездов организовано по насыщенному графику (рис. 4.2, а). В этом случае при задержке поезда на перегоне на время tBi все поезда попутного направления будут задержаны на это же время. Число вторично задержанных поездов, кроме первого, на который непосредственно повлиял возникший отказ, составит:

![]() (4.14)

(4.14)

где I' — интервал движения поездов к месту, где произошел отказ системы; I" — интервал движения поездов после восстановления движения.

Рис. 4.2. Фрагмент графика исполненного движения:

a — насыщенный график для двухпутного участка; б — график для однопутного участка

Для насыщенного графика при жестком интервале и равенстве I'=I" число задержанных поездов может неограниченно возрастать. Следовательно, фактически реализуемые размеры движения должны быть меньше максимально возможных по пропускной способности при насыщенном графике. Поэтому обязательным для эксплуатируемой линии должно быть правило: движение поездов после восстановления работоспособности системы должно осуществляться с интервалами меньшими по величине, чем интервалы I" движения до места образования отказа, пока не восстановится безотказное (без задержек) движение до и после места образования отказа.

На однопутном участке (рис. 4.2, б) «волна задержек» от места отказа распространяется в обе стороны, т. е. в попутном и встречном направлениях движения. Число задержанных поездов в связи с отказом продолжительностью tвi с учетом времени восстановления составит:

Чем меньше величина ΔI, тем больше при прочих равных условиях будет задержано поездов в связи с перерывом движения. На электрифицированных участках интенсивность потока r (ί) — число поездов, пропускаемых в единицу времени, выше, следовательно, меньше по величине в большинстве случаев интервалы Г по сравнению с участками тепловозной тяги. Поэтому на участках с электрической тягой при одном и том же по продолжительности перерыве в движении задерживается больше поездов, чем с тепловозной тягой.

Методика, рассмотренная в §4.1, полностью применима и для анализа надежности комплекса электрической тяги и определения ее влияния на эксплуатационную работу. Однако при этом необходимо еще учитывать надежность устройств тягового энергоснабжения как составную часть комплекса электрической тяги.

Устройства тягового энергоснабжения линий постоянного и переменного тока относятся к высоконадежным системам. Но они в отдельные периоды года при высоком уровне износа контактного провода и других неблагоприятных условиях могут давать отказы, вызывающие серьезные сбои в организации движения на участках и эксплуатационной работы на станциях.

Установлено, что на линиях с постоянным током повреждения арматуры, фиксаторов и сходы провода с токоприемника составляют примерно 20% отказов устройств энергоснабжения, перерывы питания 16—18 %, повреждения контактного провода — свыше 15 %, повреждения опор контактной сети 10—12 %. На линиях с переменным током наиболее часто повторяемые отказы — повреждения изоляции (до 30 %), перерывы питания (20—22 %), повреждения контактного провода (13—14 %) и опор (до 12 %).

Перерывы питания далеко не в полной мере зависят от качества обслуживания и ремонта устройств энергоснабжения: эти отказы часто вызываются отказами в первичной энергосистеме или повреждениями электроподвижного состава, вызывающими снятие напряжения с контактной сети. Повреждения опор контактной сети вызываются, как правило, внешними причинами и только в редких случаях (на линиях постоянного тока) коррозийными повреждениями арматуры.

Интенсивность потока отказов определяют в расчете на 100 км развернутой длины контактной сети на станциях и перегонах за год и на 1 млн поездо-км при электровозной тяге. Она равна при расчете по первому фактору:

Суммарная интенсивность отказов по комплексу электрической тяги в расчете на 1 млн поездо-км пробега

![]()

(4.21)

где λэт(Т) — число задержанных поездов в расчете на 1 млн поездо-км, выполненных электровозами; nзв (Т) — число задержанных поездов по отправлению, отправлению и проследованию и проследованию с учетом задержек, вызванных локомотивными бригадами.

Все отказы комплекса электрической тяги, которые происходят в процессе эксплуатации и вызывают задержки отправления или проследования поездов, ухудшают показатели перевозочного процесса: приводят к уменьшению скорости движения, замедляют оборот подвижного состава, снижают экономические показатели. На работу станций отказы комплекса электрической тяги влияют через график движения, определяя ту или иную интенсивность подвода поездов к станциям, ограничивающим участок, и условия их отправления (вывода).