ГЛАВА 5

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ СТАНЦИЙ — СТЫКОВЫХ ПУНКТОВ ОТДЕЛЕНИЙ И ДОРОГ

5.1. Виды стыковых пунктов между системами и подсистемами, их классификация

Стыковые пункты между транспортными системами, каждая из которых имеет отдельное управление, внутреннюю технологию и учет показателей работы, можно отнести к слабым звеньям перевозочного процесса. На железнодорожном транспорте именно в стыковых пунктах в первую очередь появляются сбои в поездной и грузовой работе. Наиболее часто сбои в продвижении вагонопотока возникают на стыках:

«железнодорожный участок — сортировочная (участковая) станция» — по вводу поезда с участка на станцию;

«сортировочная (участковая) станция—железнодорожный участок» — по выводу (отправлению) поездов со станции;

«система поездообразования—система подвода и подвязки локомотивов — система их технического обслуживания и подготовки в рейс»;

«железнодорожный участок — межотделенческий или междорожный стык (станция) — железнодорожный участок»;

«железнодорожный участок—станция (пункт смены локомотивных бригад) — железнодорожный участок»;

«железнодорожный участок (или несколько вместе взятых железнодорожных участков) —станция (пункт оборота локомотивов) — железнодорожный участок (или сумма участков)» и т. д.

Неудовлетворительный прием и пропуск поездов через стыковые пункты приводят к нарушениям режима труда локомотивных бригад и работников других подразделений, задержкам на станциях значительного числа поездов и другим осложнениям в эксплуатационной работе.

В связи с многообразием причин, влияющих на работу стыковых станций, их надежность в значительной степени характеризует уровень управления, развития и качество взаимодействия подсистем перевозочного процесса. В связи с этим будем рассматривать надежность станций—стыковых пунктов — как элементов подсистемы «железнодорожный участок—стыковой пункт (станция) — железнодорожный участок».

Стыковые пункты можно классифицировать по месту расположения (на полигоне дороги — межотделенческие и на сети — междорожные), классности станций, наличию пунктов смены локомотивных бригад и оборота локомотивов. Они на полигоне могут располагаться на участке между сортировочными (участковыми) станциями, на подходе к сортировочной (участковой) станции, на подходе к узлу.

Станции — стыковые пункты могут быть сортировочными, участковыми и промежуточными. Обычно станции стыковых пунктов, где не производится смена локомотивных бригад и оборот локомотивов, являются промежуточными. Стыковые станции со сменой локомотивных бригад и оборотом локомотивов обычно участковые.

Размещение стыковых пунктов оказывает большое влияние на технологию пропуска поездопотоков, выработку регулировочных мероприятий и управленческих решений. Исследование затруднений в пропуске поездопотоков, возникающих на стыковых пунктах, позволяет выявить закономерность появления отказов в поездной работе, предупредить возможные затруднения и за счет этого повысить пропускную способность направлений, эффективность оперативного планирования и регулирования эксплуатационной работы на полигоне.

5.2. Отказы в работе стыковых пунктов

Задержки поездов на стыковых пунктах между отделениями и дорогами вызываются в основном отсутствием достаточной пропускной и перерабатывающей способности на прилегающих участках и взаимодействующих станциях, несоответствием в развитии пропускной способности линий, станций, локомотивных и вагонных депо, других устройств, недостатками в оперативном прогнозировании и регулировании поездопотоков, несвоевременным подводом локомотивов и бригад, неритмичностью эксплуатационной работы, отказами технических средств.

Большинство факторов, вызывающих отказы в пропуске поездов через стыковой пункт, взаимосвязаны. Рассмотрим их влияние на конкретных примерах.

Отсутствие достаточной пропускной и перерабатывающей способности на участках и станциях, взаимосвязанных через стыковые пункты, в тех случаях, когда фактические размеры движения поездов больше тех, на которые рассчитаны станционные и перегонные устройства участков, приводит к затруднениям в работе. Фактические размеры движения поездов в отдельные периоды превышают установленные графиком. Это вызывает переполнение емкостей путей парков, станций участков, отдельных направлений и отделений дороги.

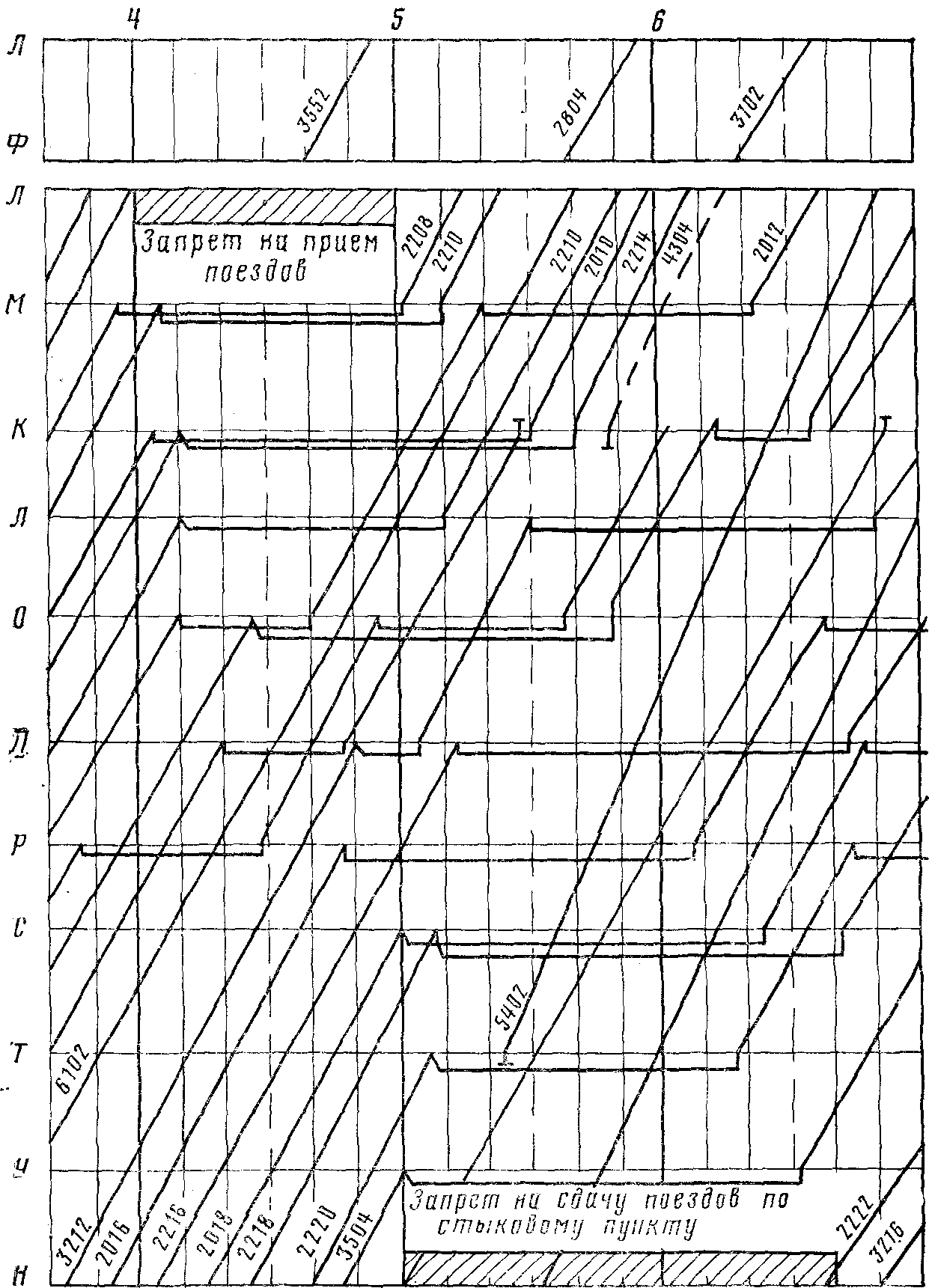

Например, на одном конце участка Л—Н (рис. 5.1) находится двусторонняя сортировочная станция Л, а на другом — станция Н, которая является стыковым пунктом двух отделений. Ограничивающим элементом в четном направлении на линии является станция Л. В отдельные периоды суток поток поездов, поступающих в переработку, превышает перерабатывающую способность ее четной сортировочной системы. Это приводит к постепенному заполнению парков станции, задержкам поездов на станциях участка Л—Н и затем запрету на прием по стыковому пункту Н поездов, следующих в переработку на станцию Л. На рис. 5.1 показан пачкообразный

подход поездов к станции Л с участка Л—Н и последовавший за ним полный запрет на прием поездов в течение Тлз = 60 мин. В дальнейшем прием поездов на станцию осуществлялся по мере освобождения путей в парке прибытия четной сортировочной системы. Это привело к постепенному заполнению участка поездами назначением Л и запрету приема поездов на участок в течение Тнз = 1 ч 40 мин.

Рис. 5.1. Возникновение отказов в приеме поездов стыковой станцией Н из-за недостаточной перерабатывающей способности станции Л

Рис. 5.2. Задержки грузовых поездов на станции Г из-за неравномерного подвода поездов к стыковой станции Б

Несоответствие в развитии пропускной способности железнодорожных линий, станций, локомотивных и вагонных депо, других устройств заключается в превышении их величин по одну из сторон стыкового пункта, неодинаковом развитии технической базы (разветвленность сети локомотивных и вагонных депо, различие в типах эксплуатируемых локомотивов, степени электрификации участков и станций, в путевом развитии, применяемых устройствах СЦБ и связи и т.д.). Это приводит к невозможности освоения в одном из направлений постоянно возрастающего поездопотока в целом за сутки или в течение отдельного периода времени.

Недостатки оперативного прогнозирования и регулирования поездопотоков связаны с тем, что на дорогах и отделениях система информационного обеспечения диспетчерского руководства движением поездов не имеет достаточно глубокой информации о зарождении и продвижении поездопотока, а диспетчерское регулирование охватывает лишь ограниченные полигоны. Это приводит к неравномерной загрузке станций и, в частности, стыковых пунктов.

На рис. 5.2 показаны задержки грузовых поездов на станции Г из-за неравномерного подхода грузовых поездов к стыковому пункту Б с трех подходов В—Г, Д—Г, Е—Г. Всего задержано 11 поездов и общий их простой на станции Г составил 3,3 поездо-ч (поезда № 3332, 3334, 3336, 3340, 3342, 3344 — с первого подхода, № 3396, 3380 — со второго, № 2788, 2800 — с третьего подхода). С четвертого подхода грузовые поезда принимались без задержек с преимуществом по сравнению с тремя другими подходами.

Неравномерный подход грузовых поездов к стыковому пункту Б вызван очень малой глубиной информации о поступлении на диспетчерский участок поездов с подходов А, В, Д, Е; поездной диспетчер часто получает информацию о поезде и его основных характеристиках только при поступлении на участок. Период планирования работы диспетчерского участка ограничивается средним временем хода по нему грузового поезда. Поэтому на диспетчерском участке небольшой протяженности с несколькими подходами и большими размерами движения практически трудно регулировать поездопотоки.

Неритмичность эксплуатационной работы возникает в основном из-за неравномерности погрузки-выгрузки на подъездных путях, путях общего пользования, грузовых дворах станций, а также на промышленном железнодорожном транспорте в течение суток, недели, месяца и года.

Рис. 5.3. Отказы в приеме поездов стыковой станцией М между дорогами (из-за несвоевременного подвода локомотивных бригад) и станциями Η, О, П (из-за заполнения путей станции М — вторичные отказы)

Невыполнение специализации графика движения поездов может также приводить к нарушению ритма эксплуатационной работы, которое выражается, в частности, в неравномерном подводе поездов к стыковым пунктам.

Несвоевременный подвод локомотивных бригад и локомотивов к стыковым пунктам, где производится смена локомотивов и бригад, из-за неправильного планирования, несвоевременного регулирования локомотивного парка и бригад, нарушений режимов работы бригад вызывает задержки поездов.

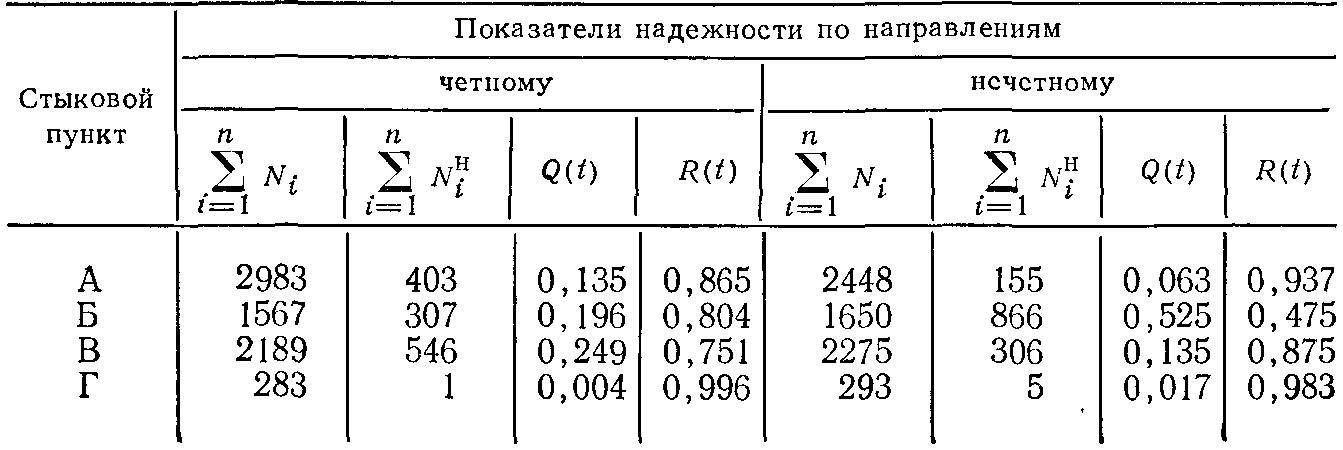

На рис. 5. 3 показаны задержки поездов на станции М, которая является междорожным стыковым пунктом, и на подходе к этому стыковому пункту на участке Р—М. Эти задержки поездов вызваны несвоевременным подводом локомотивных бригад депо Л. Интенсивность прибытия четных поездов на станцию М в период с 6 до 8 ч превышала интенсивность прибытия нечетных поездов.

Для отправления четных поездов по ниткам графика на участок М—Л в этот период требовались дополнительно 2 локомотивные бригады. Несвоевременное их прибытие на стыковую станцию М («пассажиром» с поездом № 9) и вызвало задержку поездов на станции и участке. Пример показывает, что несвоевременно принятое простое регулировочное решение о направлении локомотивных бригад в пункт их смены приводит к многочасовым задержкам поездов. Аналогично возникают задержки поездов на стыковых пунктах и при несвоевременном регулировании локомотивного парка.

5.3. Надежность работы станций — стыковых пунктов отделений и дорог

Пропускная способность стыковых пунктов зависит от мощности технических средств взаимодействующих участков и станций (числа путей на участках, емкости приемоотправочных путей на станциях, типа устройств автоматики, телемеханики и связи, электроснабжения и др.), а также от технологии работы, графика движения поездов на участках, способов вождения поездов и локомотивов, диспетчерского регулирования и др. Соответственно надежность работы стыкового пункта зависит от надежности технических и технологических средств взаимодействующих участков.

Показателем надежности работы стыковых пунктов является вероятность безотказной работы в течение заданного периода времени (смены, суток, месяца и т. п.). Под отказом в работе стыкового пункта понимают всякую задержку передачи поездов между диспетчерскими участками взаимодействующих отделений или дорог. Отказы в работе стыкового пункта учитывают числом непринятых поездов и временем их простоя в ожидании приема (по формам ДО-12 и ДУ-26).

Вероятность безотказной работы стыкового пункта в течение расчетного периода времени t может быть рассчитана как функция эксплуатационной надежности двумя способами: аналитически и статистически.

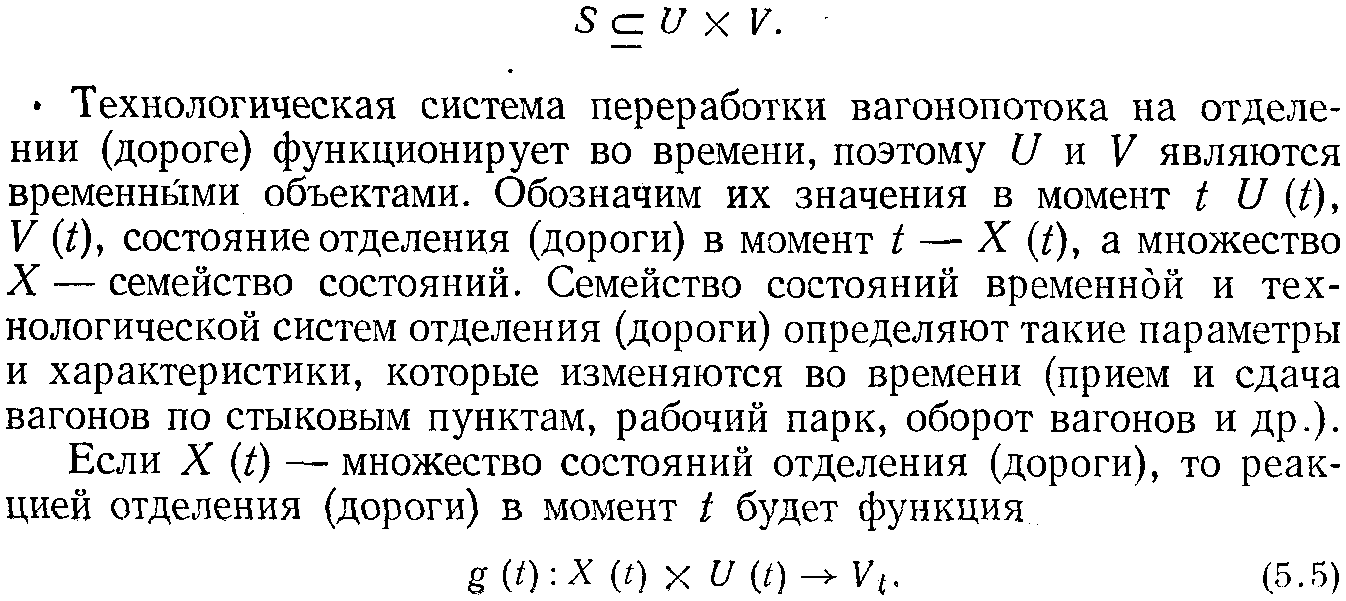

Аналитическим путем вероятность безотказной работы стыкового пункта можно определить с помощью матрицы значений функций надежности в течение сроков t1, t2, t3, tn работы системы по различным ее элементам (локомотивам, вагонам, пути, АТС, путевому развитию и др.), т. е.

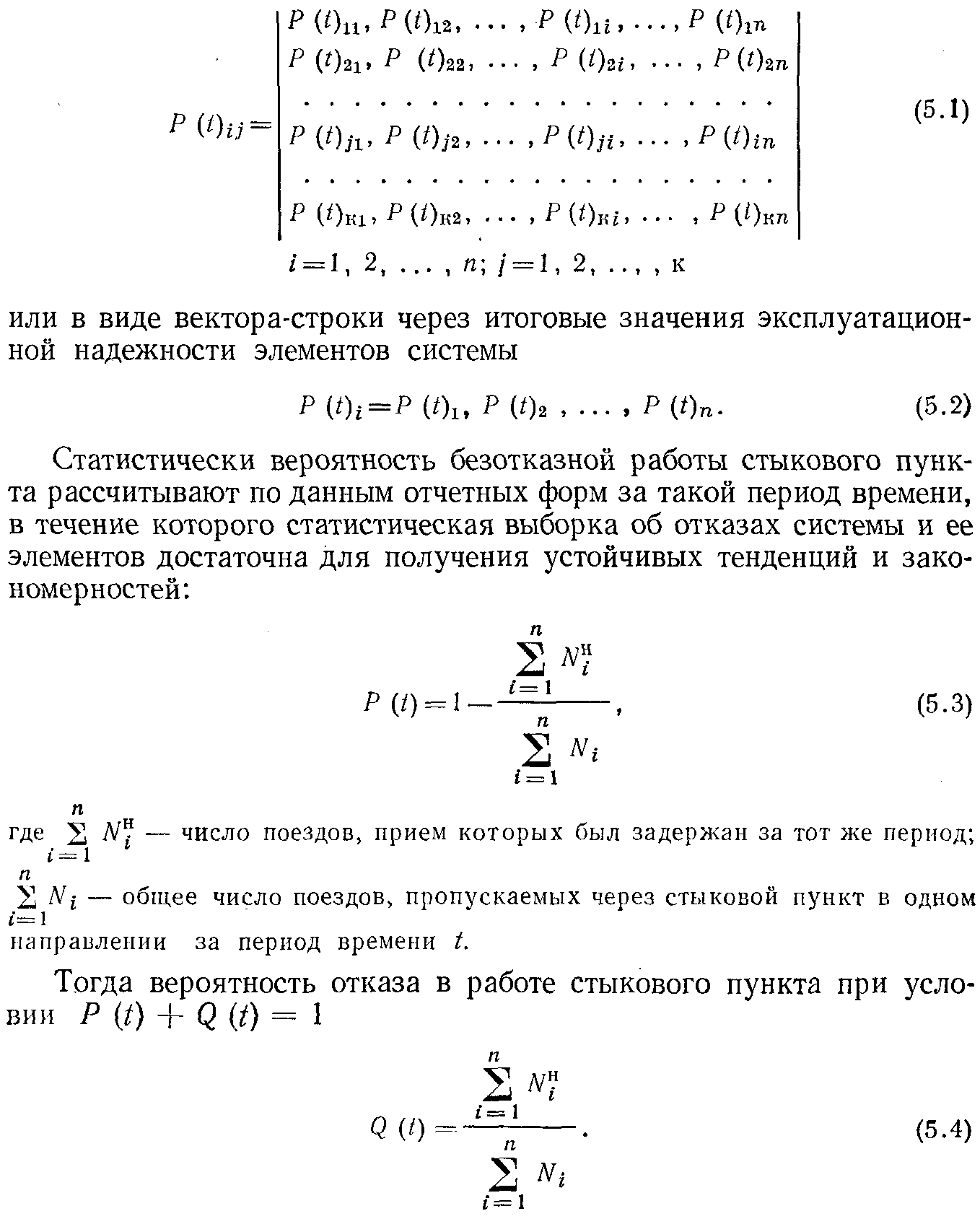

По данным фактического пропуска четных и нечетных поездов через межотделенческие стыковые пункты А, Б, В и Г отделения К за месяц с максимальными задержками проведен расчет параметров надежности работы стыковых пунктов (табл. 5.1). Как видно из таблицы, надежность работы стыковых пунктов изменяется от 99,6 до 75,1 % в четном направлении и от 98,3 до 47,5% в нечетном. Анализ вероятностей отказа в работе стыковых пунктов по пропуску поездов четного и нечетного направлений показывает, что отделение К работает с большей вероятностью отказа в приеме поездов, чем взаимодействующие с ним отделения.

Таблица 5.1

Надежность работы стыковых пунктов отделения в месяц с максимальными задержками поездов

Для более достоверной оценки надежности работы стыковой пункт необходимо рассматривать во взаимосвязи с подсистемой «диспетчерский участок—стыковой пункт—диспетчерский участок» («ДУ—СП—ДУ»). Влияние отказов в работе стыкового пункта на функционирование подсистемы «ДУ—СП—ДУ» можно проследить на ее технологической модели, построенной на основе теоретикомножественного описания общих систем.

Работу стыковых пунктов будем рассматривать по обеспечению выполнения установленных плановых количественных и качественных заданий. Для нормального функционирования подсистемы «ДУ—СП—ДУ» необходимо, чтобы через стыковые пункты поступало установленное число U и сдавалось V вагонов (поездов). Пусть U и V — множества входных и выходных потоков, S — технологическая подсистема «ДУ—СП—ДУ», определяемая соотношением

Установление границ перехода подсистемы «ДУ—СП—ДУ» в неработоспособное состояние S2 наиболее важно для определения режимов работы сортировочных станций, прогнозирования объемов работы отделений и дорог. Отсутствие учета влияния случайных факторов на входах отделения (дороги) приводит к возникновению отказов в подсистеме, а также к отказам в работе отделения, дороги и целых направлений.

Использование величины интенсивности отказов λ, полученной на основе анализа технических и технологических отказов в каждой конкретной подсистеме «ДУ—СП—ДУ», происшедших при различной нагрузке, позволяет определить основные параметры надежности — вероятность безотказной работы и период нормального функционирования подсистемы между отказами.

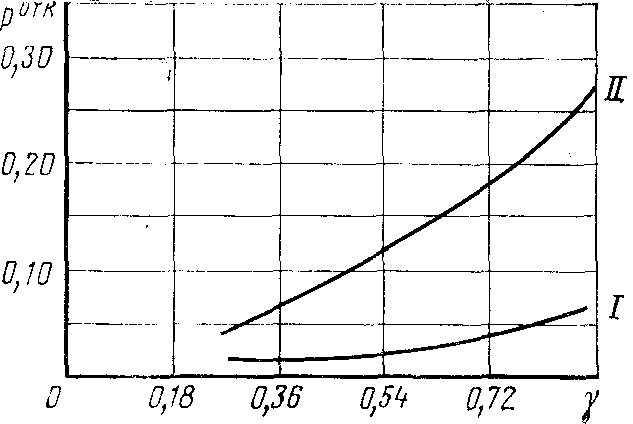

На надежность работы стыковых пунктов, таким образом, влияет комплекс взаимосвязанных причин технического, технологического, информационно-управляющего характера. Причем чем выше степень заполнения графика движения поездов на взаимодействующих со стыковой станцией участках, тем ниже уровень эксплуатационной надежности стыковой станции.

Рис. 5.4. Функции отказов на однопутных (I) и двухпутных (II) подходах к стыковым станциям с учетом отказов по технологическому и техническому комплексам

Значения функции отказов в зависимости от степени заполнения графика движения приведены на рис. 5. 4. При этом учитывались отказы в связи с приоритетным пропуском поездов по отношению к остальным грузовым поездам, неприем поездов стыковой станцией по причинам, связанным с ее технологией и путевым развитием, неприем поездов отделением дороги и дорогой, а также прочие технологические отказы (по коммерческому браку и др.). Кроме того, учитывались отказы по всем элементам технического комплекса (локомотивам, вагонам, пути, устройствам АТС и энергоснабжения).

Основными мерами повышения эксплуатационной надежности работы стыковых пунктов являются:

повышение надежности технических устройств и подвижного состава (применение автоблокировки, электрической централизации, диспетчерского контроля, укладка бесстыкового пути и др.);

ликвидация диспропорций в развитии пропускной способности (повышение пропускной способности осуществляется на целых направлениях);

увеличение глубины информации и повышение ее достоверности при планировании работы стыковых пунктов за счет расширения зоны сбора информации до оптимальных размеров;

пропуск поездов через стыковые пункты без смены локомотивов и локомотивных бригад;

оптимизация мест расположения стыковых пунктов на полигоне дороги и сети с учетом не только исторически сложившихся условий экономического развития района, административно-территориального разделения страны, но и технических средств и технических условий работы взаимодействующих станций и узлов;

установление единой унифицированной нормы массы поезда (или пропуск поездов через стыковой пункт без изменения массы до первой технической станции);

строительство путевых емкостей на стыковых станциях и станциях, расположенных на подходах к стыковому пункту, рассчитанных на максимальные объемы работы.

Из-за функциональной усложненности работы стыковой станции надежность ее работы несколько ниже надежности обычной станции. Поэтому она должна учитываться при обосновании путевого развития парков стыковой станции.