Одним из менее надежных элементов в схеме управления стрелкой является коллекторный двигатель, поэтому наряду с централизованным ремонтом и проверкой электродвигателей проверяется также их исправность без выключения из схемы. Для проверки обмоток якоря омметром необходимо включить его между средним и одним из крайних выводов электродвигателя. При медленном вращении якоря рукой омметр должен показать одинаковое сопротивление на каждой паре коллекторных пластин. Таким образом можно выявить обрыв в одной из секций обмоток якоря или на одной из коллекторных пластин. Повышенное искрение во время работы электродвигателя может указывать на короткое замыкание между пластинами.

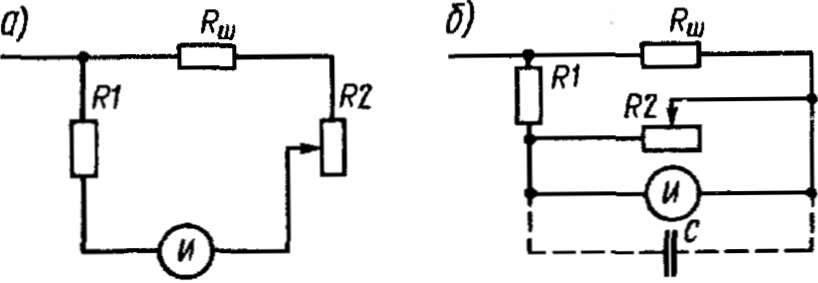

Для контроля тока, потребляемого стрелочным электродвигателем, в четырехпроводной схеме стрелки (при местном питании) на пульте устанавливается индикатор тока. При этом в разрыв рабочей цепи релейного шкафа стрелок включается калиброванное сопротивление 0,1 Ом и падение напряжения на нем, пропорциональное току, подается по кабельным жилам на прибор, установленный на пульте ДСП. В зависимости от типа применяемого прибора используются схемы, приведенные на рис. 73.

В схеме на рис. 74, а применяется амперметр типа М2001 на 10А с изменениями (внутренний шунт изымается, а буква "А" на шкале заменяется на букву "И" — индикатор). При контроле тока до 20 А сопротивление резистора R1 должно быть 120 Ом (тип и мощность любые), R2 — реостат на 100 Ом. При контроле тока до 50 А (на станциях, где возможен одновременный перевод нескольких стрелок) R] — 300 Ом (допускается 330 или 360 Ом), R2 — реостат 400 Ом.

Схема на рис. 74, б применяется при изменении предела измерения прибора М4200 до 1 мА. В этом приборе необходимо лишь заменить надпись "МА" на шкале на надпись "И" (делается в РТУ или на КП измерительных приборов). Значение элементов схемы: для тока 20 A R1= 680 Ом; для тока 50 A R1 = 1,8 т 2,0 кОм; R2 — в обоих случаях реостат на 400 Ом.

Рис. 73. Схемы включения индикатора рабочего тока стрелки при местном питании

При большой длине кабеля и наличии наводок может потребоваться включение конденсатора емкостью 50—200 мкФ, например, типа К50-3 или К50-6 на любое напряжение (можно установить конденсатор типа КЭГ). Калиброванное сопротивление (шунт) 0,1 Ом может быть изготовлено из провода, используемого в реостате 2,2 Ом, 10 А. Ориентировочная длина провода 80-90 см. Наматывается в виде катушки.

Регулируются обе схемы включением амперметра в рабочий провод с измерением протекающего тока. Соответствующее значение тока устанавливается резистором R2 с учетом предела измерения индикатора (20 или 50 А).

Одним из распространенных производительных методов проверки исправности электродвигателя в эксплуатационных условиях, является метод, основанный на измерении переменной составляющей рабочего тока двигателя в момент перевода стрелки. Измерительная схема (рис. 74) содержит трансформатор тока, первичная обмотка которого включена последовательно с шунтом стрелочного амперметра, а вторичная обмотка замыкается на миллиамперметр переменного тока через контакты вспомогательной кнопки и вспомогательного реле. Вспомогательное реле В включено параллельно обмотке реле взреза ВЗ. Показания миллиамперметра зависят от состояния электродвигателя.

Наименьшее показание будет соответствовать исправному двигателю. Наличие искрения несколько увеличит уровень переменных составляющих. Обрыв или короткое замыкание секций якоря приведут к значительному повышению переменного тока, протекающего в цепи миллиамперметра. Абсолютные значения фиксируемой величины будут зависеть от конкретного трансформатора и типа измерительного прибора.

Рис. 74. Схема контроля состояния стрелочного электродвигателя

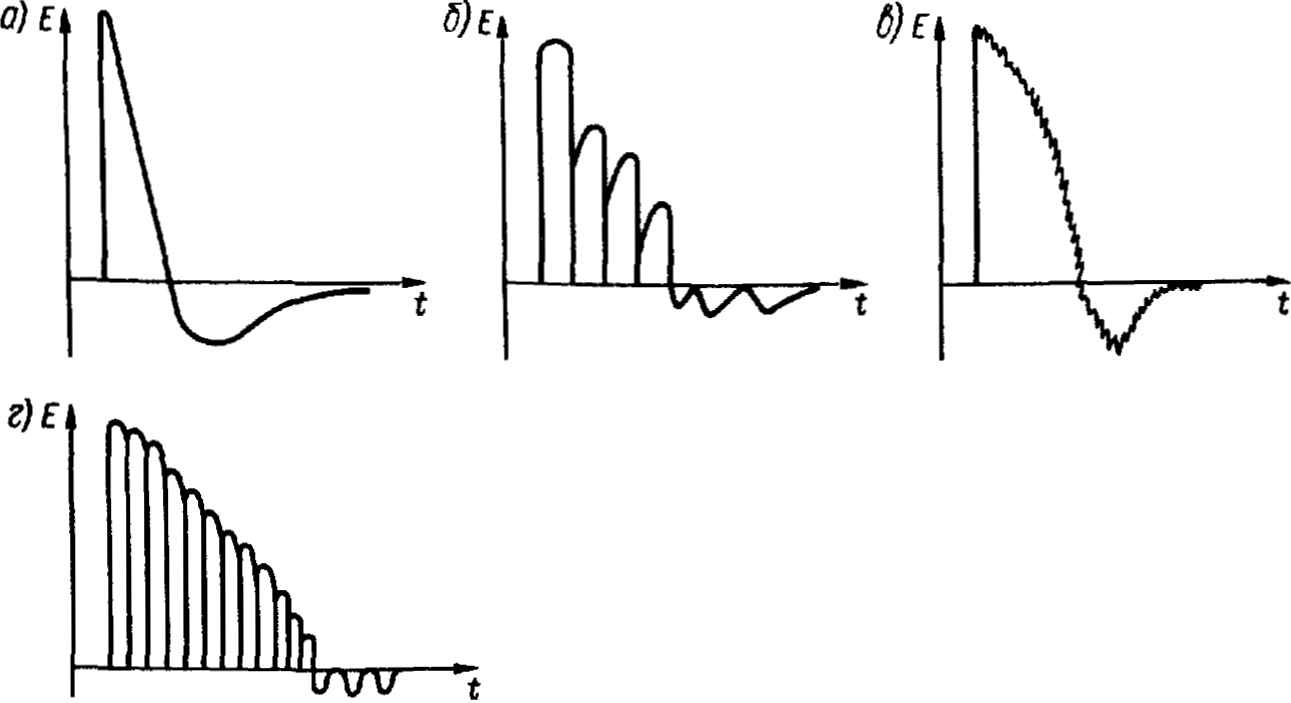

Рис. 75. Осциллограммы, характеризующие состояние электродвигателя: а — исправный электродвигатель; б — обрыв в обмотке якоря; в — замыкание в обмотке якоря или на пластинах коллектора; г — нарушение контакта между щеткой и коллектором

Другой способ снятия эксплуатационных характеристик двигателя, разработанный на Московской дороге, заключается в осциллографировании напряжения на выходе стрелочного двигателя в момент отключения постового источника питания. При этом сам двигатель в течение короткого промежутка времени будет работать в режиме генератора. Имея заранее снятые осциллограммы как для заведомо исправного двигателя, так и для двигателей с характерными неисправностями, можно по форме полученных осциллограмм судить о характере неисправности (рис. 75).

Рис. 76. Схема для снятия осциллограмм стрелочного двигателя

Электрическая схема для снятия осциллограмм (рис. 76) состоит из реле Р типа АСШ2-220 без выпрямительного элемента, делителя напряжения R1 (27 Ом) и R2 (14 0м), нагрузочного резистора R3 (500 Ом), гасящего резистора R4 (20 кОм), контрольного амперметра и кнопки Кн. Таким методом целесообразно проверять электродвигатель при измерении тока фрикции электропривода. Дужками осуществляется разрыв линейной цепи электродвигателя.

Во время перевода стрелки, контролируя ее работу по амперметру, или при работе на фрикцию нажимается кнопка Кн, в результате чего срабатывает реле Р, которое отключает питание электродвигателя и подключает последний к делителю напряжения R1 и R2. В этот момент якорь электродвигателя вращается по инерции, и электродвигатель работает в режиме генератора. Напряжение с регулируемого резистора R2 подается на вход осциллографа, и на его экране наблюдается затухающий процесс (по мере уменьшения частоты вращения якоря электродвигателя э. д. с. падает до нуля).

Некоторое число отказов в четырехпроводной схеме управления стрелкой связано с тяжелым режимом работы контактов пусковых реле типа СКПШ-320, которые подвергаются эрозии, а в отдельных случаях происходит даже спекание контактов. Спекание происходит в основном в момент замыкания контактов пусковых реле, когда электродвигатель еще не начал вращаться. Этот период нагрузки в цепи определяется активным сопротивлением обмоток двигателя и кабеля. Эрозии и спеканию контактов способствует завышенный пусковой ток 30—50 А, который образуется в цепи стрелки с низковольтным электродвигателем в тех случаях, когда стрелка расположена вблизи релейного шкафа или же при завышенном напряжении стрелочной батареи с одновременным дублированием большого числа кабельных жил.

Для исключения случаев спекания контактов пусковых реле в четырехпроводной схеме управления стрелкой начальный пусковой ток не должен превышать 30 А. Такое условие выполняется, если суммарное активное сопротивление кабельных жил и обмоток двигателя не превышает 1,6 Ом при напряжении стрелочной батареи 60 В или 2 Ом при напряжении 48 В. Если сопротивление оказывается меньше, необходимо снизить подаваемое на стрелку напряжение или раздублировать кабельные жилы.

Другой способ защиты контактов пусковых реле, рекомендованный ЦШ МПС, заключается в установке тиристорного коммутирующего блока, схема которого разработана институтом ГТСС.

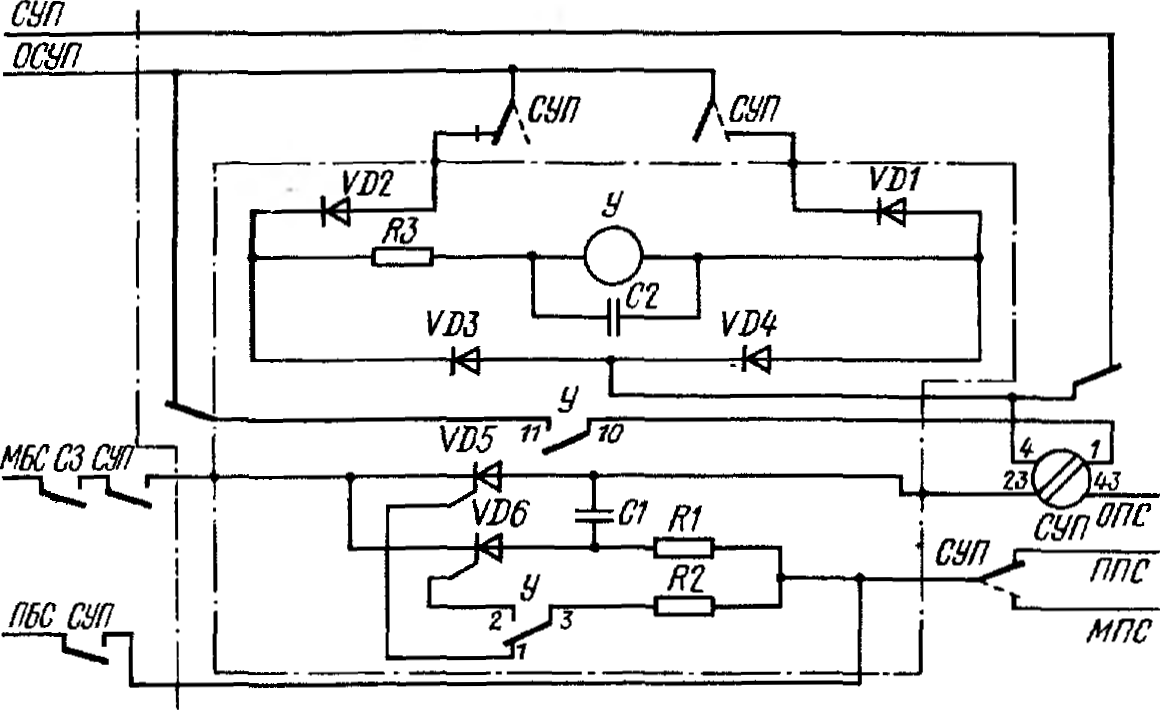

Тиристорный блок состоит из узла управления и узла отключения (рис. 77). Узел управления содержит замкнутый диодный мост из диодов VD1 - VD4 типа Д226 с включенными в его диагональ реле У типа РЭС-22, резистором R3 типа МЛТ-0,25 (120 Ом) и электролитическим конденсатором емкостью 200 мкФ на рабочее напряжение 30 В.

Узел отключения состоит из тиристоров VD5 типа Т25-6 и VD6 типа КУ201А, конденсатора С1 типа МБГО емкостью 30 мкФ (на напряжение 160 В), резисторов R1 типа ПЭВ-25 (390 Ом) и R2 типа ПЭВ-25 (910 Ом) и контактной группы реле У.

Рис. 77. Схема стрелочного блока тиристорной коммутации ГТСС

При переводе стрелки после поворота стрелочной рукоятки реле У возбуждается и контактами 10-11 замыкает цепь возбуждения реле СУП, а контактом 1-3 размыкает управляющую цепь тиристора VD5. После того как реле СУП, возбудившись, перебросит поляризованный якорь, вновь обесточится реле У и контактом 1-3 замкнет цепь управления тиристора Т1, который начинает пропускать рабочий ток. Одновременно с этим начинает заряжаться конденсатор С1 через резистор R1. При нормальном переводе цепь рабочего тока размыкается контактами автопереключателя, и защита в этом случае не требуется.

При реверсе электродвигателя, когда стрелка не замыкается в переведенном положении, и изменении полярности в управляющих проводах происходит возбуждение реле У, контактом которого размыкается цепь управления тиристора VD5 и замыкается цепь управления тиристора VD6, который открывается и пропускает через себя импульс разряда конденсатора С1. Цепь разряда конденсатора С1 проходит через тиристор VD5 в обратном направлении, что и приводит к его закрытию. Таким образом, рабочая цепь разомкнется еще До того, как реле СУП переключит поляризованные контакты.

Дальнейшая работа коммутирующего блока происходит в том же порядке, что и в процессе замыкания рабочей цепи, как описано выше. Таким образом, коммутирующий тиристорный блок обеспечивает полную защиту контактов пусковых реле во всех режимах работы стрелки как при включении, так и при выключении пусковой цепи.

Эксплуатационные испытания тиристорного коммутирующего блока показали его эффективность, однако выявили также и ряд эксплуатационных недостатков. Включение блока требует значительного времени выключения стрелок из централизации. Кроме того, отказ одного из элементов этого блока приводит к несрабатыванию реле СУП, в результате чего стрелка не только перестает переводиться, но и нарушается также и ее контроль. Не всегда имеются свободные места в релейном шкафу, так как коммутирующие блоки должны устанавливаться на каждую стрелку.

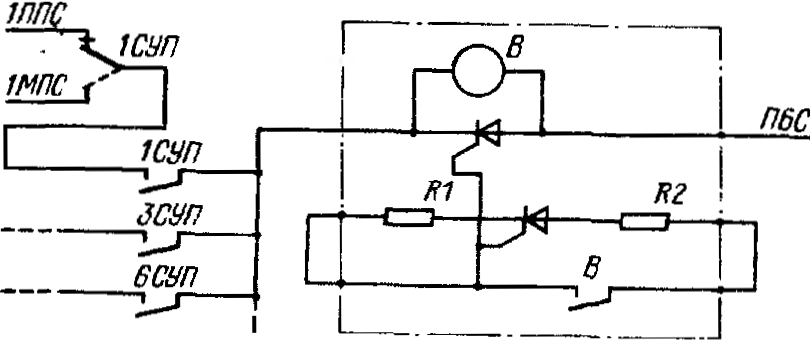

Более простая схема тиристорной защиты контактов пусковых реле (рис. 78) содержит вспомогательное реле В типа НМШ2-4000, тиристор (КУ202Д) и резисторы R1 (51 Ом), R2 (510 Ом). Причем один блок устанавливается на группу стрелок, расположенных в одной горловине. Защита контактов пусковых реле в момент их замыкания происходит благодаря включению в цепь обмотки реле В сопротивлением 4000 Ом, которое ограничивает коммутируемый ток. После того, как реле В встало под ток, замыкается цепь управления тиристора, которой открывается и шунтирует, в свою очередь, реле В, после чего рабочий ток возрастает до номинального значения. Аналогично работает схема и в момент замыкания рабочей цепи при реверсе стрелки. Схема не обеспечивает защиты контактов пусковых реле в момент размыкания рабочей цепи в реверсивном режиме. В этом случае коммутируемый ток значительно меньше пускового тока, и хотя некоторое искрение контактов при этом происходит, но случаев спекания за длительный период эксплуатации этого блока не наблюдалось.

Рис. 78. Схема стрелочного блока тиристорной коммутации

Рис. 79. Четырехпроводная схема стрелки с двумя управляющими реле

Наряду с методами тиристорной защиты может применяться также и схема, обладающая повышенной коммутационной способностью. Этот вариант четырехпроводной схемы управления стрелкой по альбому ЭЦ-2 (рис. 79) предусматривает установку двух дополнительных реле, контакты которых включаются в рабочую цепь вместо контактов реле СУП. Надежность работы схемы повышается благодаря тому, что контакты дополнительных реле СУПСП и ПСМ типа НМПШ-900 обладают большей коммутационной способностью по сравнению с контактами реле СУП типа СКПШ-5.