Для устойчивой работы кодовой автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации наряду с определенными нормами по амплитуде импульсов должны выдерживаться также и их временные параметры.

Анализ схем дешифраторной аппаратуры этих устройств показывает, что длительность самого короткого импульса и самого короткого интервала непосредственно в рельсовой цепи не должна быть менее 0,12 с. С учетом того, что по паспортным данным минимальный интервал на контактах кодового трансмиттера составляет 0,12 с, а минимальная длительность импульса (0,22 ± 0,02) с, на контактах трансмиттерного реле, непосредственно питающего рельсовую цепь, время укорачивания импульсов должно быть не более 0,08 с. Так, если измеряется длительность первого импульса в коде 3 (0,35 с по паспорту кодового трансмиттера), то длительность этого импульса, измеренная на контактах последнего трансмиттерного реле, должна быть 0,35 —0,27 с.

Такую норму можно обеспечить применением схемных методов временной коррекции (использование прямых или обратных повторителей, установка диодов, конденсаторов, изменение напряжения питания). Комбинируя эти методы, можно добиться для цепочки конкретных трансмиттерных реле требуемой временной коррекции. Однако при очередной замене одного или нескольких реле в этой цепочке зачастую требуется вновь проводить корректировку.

В связи с этим на ряде дорог введены дополнительные нормы на временные параметры трансмиттерных реле. Необходимость стабилизации этих параметров видна при рассмотрении гистограмм распределения времени укорочения импульсов на контактах трансмиттерных реле (рис. 59), составленных по результатам измерений временных характеристик большого количества реле разных типов (штриховкой отмечены области принудительной стабилизации временных параметров).

Рис. 59. Распределение времени коррекции: а - TP-3Б, ТР-3В. ТШ-65 при 12 В; б- ТР-ТШ-2000, ТР/ТШ-2000 В при 110 В

Соответствующие гистограммы показывают, что длительность импульса на контакте трансмиттерного реле может отличаться от длительности импульса на контакте трансмиттера на 0,07 с у низкоомных реле и на 0,06 с у высокоомных. Кроме того, дополнительный разброс характеристик вносится и колебаниями напряжения на обмотке реле (примерно 0,005 — 0,01 с/В у низкоомных и 0,005—0,001 с/В у высокоомных).

Исходя из этого нормы на допустимую коррекцию каждого трансмиттерного реле при регулировке его в РТУ должны составлять 0,03-0,045 с для низкоомных реле и 0,01-0,02 для высокоомных. При этом несколько увеличиваются затраты труда в РТУ, но появляется возможность избавиться от постоянных перерегулировок схем кодирования после каждой очередной замены реле.

Длительность кодовых импульсов в схемах кодирования регулируют по длительности первого импульса в коде зеленого огня, измеренной на контактах оконечного трансмиттерного реле, которая должна быть 0,27—0,35 с. При нормировании длительность интервала должна составлять 0,12—0,20 с.

Для обеспечения устойчивой работы АЛСН после очередной замены трансмиттерных реле или КПТ, а также при небольших колебаниях питающего напряжения необходимо, чтобы длительность первого импульса в коде зеленого огня была как можно ближе к 0,31 с, а для интервала—0,16с.

Низкоомные трансмиттерных реле, работающие в схемах трансляции кодов (схемы кодирования на станциях, переезды и разрезные точки на участках автоблокировки), нуждаются в дополнительной коррекции длительности импульсов включением заземляющего диода, установленного внутри корпуса реле (ТР-3В, ТШ-65В) или снаружи (TP-3Б, ТШ-65).

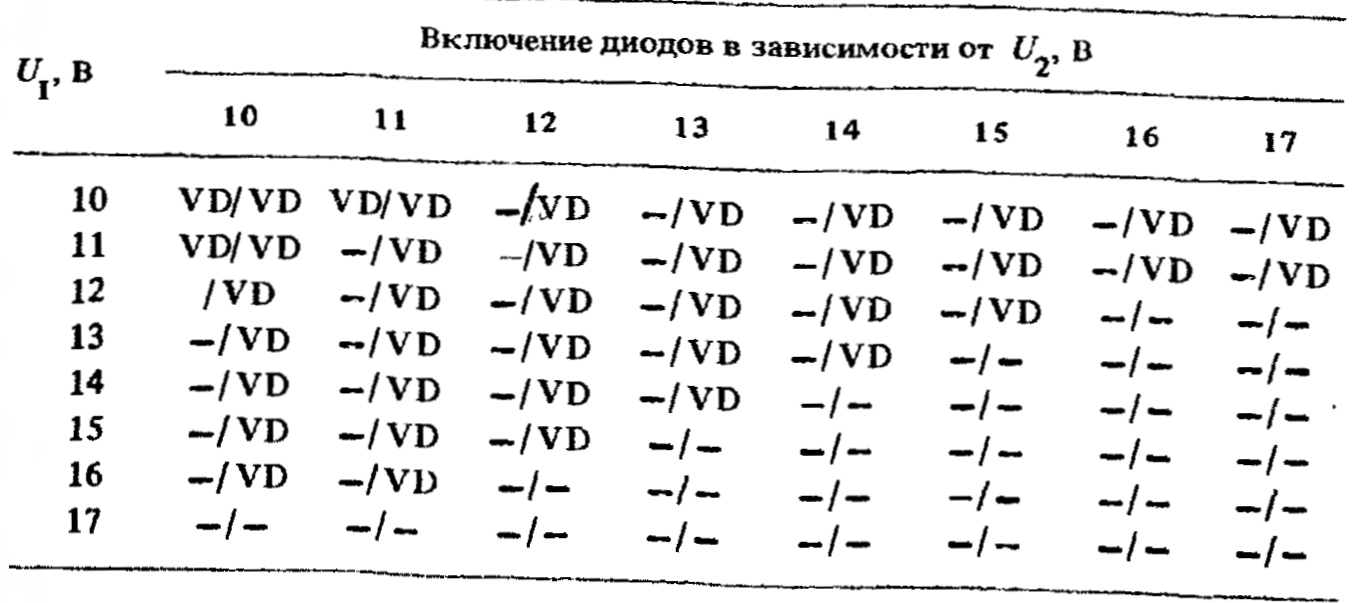

В зависимости от напряжения на обмотках реле диоды могут включаться только на обоих реле, на втором реле или вообще не включаться. Ориентировочные условия включения корректирующих диодов приведены в табл. 20, в которой приняты следующие обозначения: —/—диоды не включаются; -jVD - диод на втором реле; VD/VD - диод на обоих реле; U1-2 — напряжения на первом и втором трансмиттерных реле.

Таблица 20

Напряжение на обмотках низкоомных трансмиттерных реле не должно быть менее 10 В. В отдельных случаях, когда нет возможности довести напряжение хотя бы до 10 В на реле (без трансляции), следует подключить корректирующий диод. Для повышения напряжения на низкоомных трансмиттерных реле можно использовать один из следующих способов: переключение реле на питание от батареи 24 В вместо 12 В с установкой регулируемого резистора сопротивлением 40 Ом; 0,2 А; дублирование кабельных жил; добавление седьмого аккумулятора к батарее из шести аккумуляторов.

Напряжение на обмотках высокоомных трансмиттерных реле должно быть (0,85 ± 5) В, при этом длительность импульсов будет в пределах нормы и для одиночного реле, и для схемы с трансляцией. Такое напряжение на обмотке высокоомного трансмиттерного реле может быть установлено одним из следующих способов: включением отдельного трансформатора в релейном шкафу или на посту ЭЦ; использованием в качестве источника питания существующего путевого трансформатора ПОБС-3, если позволяет конкретная схема; включением последовательно с обмоткой трансмиттерного реле резистора от 1 до 1,5 кОм мощностью не менее 4 Вт.

Хороший эффект плавной регулировки длительности импульсов может быть получен при использовании регулируемых резисторов в цепях высоко- (реле типа ТШ-2000 В) и низкоомных (реле типа ТШ-65 В) трансмиттерных реле (рис. 60).

В процессе проверки и регулировки напряжения на обмотках трансмиттерных реле следует учитывать, что в тех схемах, где по одним и тем же кабельным жилам подается питание на несколько трансмиттерных реле через контакты соответствующих путевых реле, напряжение на их обмотках может существенно измениться в зависимости от того, сколько реле в данный момент подключено к источнику питания. Поэтому напряжение следует регулировать при максимальном числе подключенных реле, а гасящие резисторы устанавливать для каждого реле в отдельности.

Рис. 60. Схемы регулировки длительности импульсов в цепи трансмиттерных реле высокоомных (а) и низкоомных (б)

Схемы кодирования, в которых импульс транслируется дважды (двойные трансляции), а также трансляции с обратными повторителями не поддаются единой регулировке временных параметров с помощью диодов или изменения напряжения, поэтому каждая такая схема нуждается в индивидуальной коррекции. В соответствии с альбомом ЖЭЦ-6 от таких решений следует по возможности освобождаться.