Глава VI

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКОМОТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ НАПОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ АЛСН

Сбои в работе устройств АЛСН происходят примерно в 93 % случаев из-за неисправности напольных устройств автоблокировки и неудовлетворительного содержания элементов рельсовых цепей. Из-за помех, создаваемых тяговыми двигателями, понижения напряжения аккумуляторных батарей на локомотиве, изменения чувствительности усилителей и по другим причинам произошло 7 % сбоев. Распределение характерных отказов напольных устройств в процентах общего числа отказов приведено ниже.

Причина отказа Число напольных устройств отказов, %

Искажения временных характеристик 7,3

Снижение тока в рельсовой цепи 4,7

Короткие стрелочные секции 4,7

Неисправность реле ТР 3,9

Объемная закалка рельсов 3,6

Неисправность КПТ 1,1

Двойная смена кодов 1,22

Недостатки в схемах кодирования 2,9

Нестабильность параметров источника питания рельсовой цепи. . . 1,6

Неисправность устройств энергоснабжения 6,2

Неисправность рельсовых цепей 49

Неустановленные 13,5

Устойчивая работа АЛСН зависит от правильного обслуживания соответствующих напольных и локомотивных устройств. К напольным устройствам АЛСН относятся приборы включения кодирования со своими источниками питания и сами рельсовые цепи.

Основными факторами, вызывающими сбои АЛСН из-за напольных устройств, являются искажения амплитудных и временных характеристик кодового сигнала, задержки включения кодирования, наличие "мертвых" зон и воздействие всевозможных помех.

Причиной амплитудных искажений, как правило, является недостаточный кодовый ток в рельсовой цепи. В то же время при измерениях кодового тока возникают определенные трудности, связанные с тем, что включить амперметр непосредственно в разрыв рельсовой цепи на ее входном конце при наличии шунта на рельсах невозможно. Поэтому кодовый ток (ток АЛСН) измеряют одним из рассматриваемых ниже косвенных методов.

Измерение в рельсовой цепи путем шунтирования ее амперметром.

Для измерения на входном конце рельсовой цепи к рельсам или тросам подключают амперметр. При этом рельсовая цепь оказывается зашунтированной и через амперметр протекает кодовый ток. Таким образом можно измерять только приборами, имеющими внутреннее сопротивление не более 0,08 Ом (Ц56, Ц760, Ц4380 на шкале 6 А). При измерениях импульсного тока, как и импульсного напряжения, следует пользоваться поправочными коэффициентами или использовать арретир в приборах Ц4380 и Ц760. В связи с тем что при этих измерениях не требуется такая высокая точность, как при измерении напряжения на путевых реле, а кроме того, сами измерения проводятся значительно реже, применять специальные сглаживающие приставки нет необходимости.

При измерении тока АЛСН прибором Ц4380 на шкале 6 А следу ет иметь в виду, что ошибка измерения при пользовании стандартными измерительными шнурами может достигать 25—50 %. Во избежание ошибки надо пользоваться специальными шнурами длиной не более 0,5 м и сечением не менее 20 мм2. Шнуры должны иметь общее сопротивление не более 0,01 Ом, плотно зажиматься гайками прибора с одной стороны, а с другой иметь припаянные наконечники.

Некоторые дополнительные трудности появляются также при измерениях кодового тока в рельсовых цепях непрерывного питания с наложением кодирования. При измерениях в станционных рельсовых цепях, кодируемых с релейного конца, необходимо открыть сигнал и с помощью двух амперметров (или шунта с амперметром) имитировать проход поезда по маршруту с проверкой нормального включения кодирования для каждой секции. В рельсовых цепях переменного тока питающий трансформатор на время измерения должен быть отключен. Аналогично отключается и кодовый трансформатор встречного кодирования на приемо-отправочных путях с двусторонним кодированием.

В станционных рельсовых цепях частотой 25 Гц, кодируемых частотой 50 Гц с релейного конца, кодовый ток измеряют также, как в аналогичных станционных рельсовых цепях частотой 50 Гц. В том случае когда кодирование частотой 50 Гц осуществляется с питающего конца, в рельсовую цепь при замыкании ее амперметром одновременно поступает непрерывный ток частотой 25 Гц и кодовый ток частотой 50 Гц. Чтобы исключить мешающее действие тока 25 Гц, необходимо при параллельном включении вторичных обмоток питающего и кодирующего трансформаторов (рельсовые цепи по нормали РЦ25-12) на блоке ВПК отключить на время измерения питание 25 Гц, 220 В. При последовательном включении вторичных обмоток питающего и кодирующего трансформаторов (рельсовые цепи по нормали РЦ25-11), кроме отключения питания с первичной обмотки питающего трансформатора, должна быть зашунтирована вторичная обмотка, чтобы исключить дополнительное сопротивление в цепи кодирования.

Измерение вольтметром с помощью испытательного шунта. Такой способ применяется при отсутствии приборов с достаточно низким входным сопротивлением (Ц4380, Ц56, Ц760). Для измерения на рельсы входного конца рельсовой цепи накладывают шунт сопротивлением 0,06 Ом и параллельно ему подключают .вольтметр любого типа с пределом измерения по переменному напряжению менее 1 В (ТЛ-4, Ц435, Ц4312 и др.). Кодовый ток при этом определяется по формуле

![]()

где U - напряжение, измеренное вольтметром, В.

Измерение амперметром в цепи вторичной обмотки дроссель-трансформатора. В связи с тем что входное сопротивление дроссель-трансформаторов значительно ниже, чем входное сопротивление аппаратуры бездроссельных рельсовых цепей, измерения кодового тока описанными выше методами для двухниточных рельсовых цепей непригодны. В этих рельсовых цепях амперметр любого типа подключается на входном конце параллельно дополнительной обмотке дроссель-трансформатора без отключения нагрузки (следует иметь в виду, что путевое реле при этом окажется без тока).

Кодовый ток

![]()

где п - коэффициент трансформации дроссель-трансформатора; IДТ - ток, измеренный амперметром.

Измерение индукционным методом.

При длине рельсовых цепей до 200 м ток АЛСН можно измерять с помощью токоизмерительных клещей Ц-91, которыми обхватывается дроссельная перемычка или бутлежный трос на выходном конце рельсовой цепи; входной конец рельсовой цепи должен быть зашунтирован поездом или испытательным шунтом. Такой метод измерения позволяет проверить ток АЛСН на стрелочной секции непосредственно при проходе поезда, не прибегая к искусственному шунтированию рельсовой цепи. Индукционным способом иногда пользуются также и для того, чтобы измерить ток АЛСН в рельсовой цепи любой длины. Для этого входной конец рельсовой цепи шунтируют испытательным шунтом, а на один из рельсов накладывают индикатор тока рельсовых цепей системы КБ ЦШ. Следует иметь в виду, что погрешность при таком способе будет значительно выше, чем при других способах.

Измерение тока АЛСН с локомотива.

Для комплексной проверки тока АЛСН на целом перегоне или участке целесообразно проводить измерения вольтметром на локомотивных катушках. Для этого можно применять измерители выхода ИВ-1, ИВ-5, ВЗ-10А или вольтметр с высоким входным сопротивлением. Вольтметр подключается на вход локомотивных катушек (выводы Вх1 и Вх2 или зажимы переключателя направлений). Предварительно вольтметр необходимо отградуировать на испытательном шлейфе по каждому из видов кода (3, Ж, КЖ) и по каждому из типов трансмиттеров (КПТ-5, КПТ-7). При измерениях погрешность на отдельных локомотивах может быть значительной из-за неодинаковой добротности, разной высоты подвески локомотивных катушек и их асимметрии.

Измерение параметров кодов АЛСН с помощью магнитофона.

Коды АЛСН записывают на магнитофон при появлении сбоев АЛСН, причинами которых могут быть всевозможные искажения кодовых импульсов. Кроме того, такие записи целесообразно выполнять и в профилактических целях для объективного контроля за качеством кодирования. Запись кодов АЛСН можно делать с любого локомотива, оборудованного устройствами АЛСН, включая дизель и моторвагонные поезда. Для этой цели можно использовать катушечные и кассетные магнитофоны на транзисторах с автономным питанием.

При наличии двух скоростей в магнитофоне запись осуществляется на меньшей скорости для экономии расхода ленты. Если в магнитофоне есть встроенная автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ) при наличии кнопки выключения АРУЗ, то последнюю выключают.

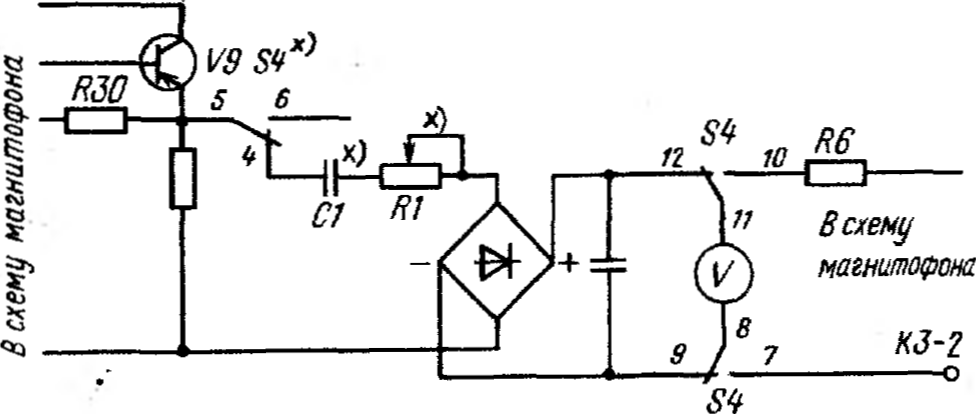

При отсутствии выключателя АРУЗ и необходимости наблюдения амплитудных характеристик рельсовых цепей магнитофон требует определенных переделок. Так, для выключения АРУЗ в магнитофоне СКИФ-302 необходимы следующие переделки: в корпусе магнитофона устанавливают переключатель типа П2К с четырьмя переключающими группами (четыре тройника) с независимой фиксацией. Контакты переключателя (в дальнейшем 54) (рис. 56) 4-1 и 4-2 подключают параллельно контактам 1-7-7 и 1-7-8 магнитофона (на рисунке не показано).

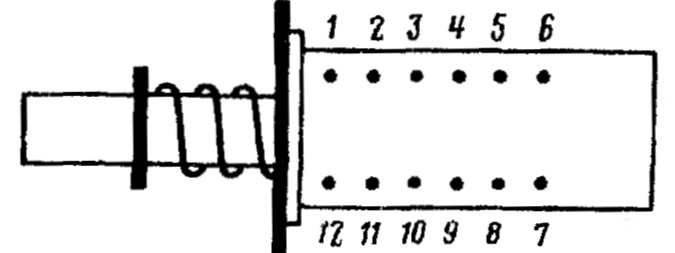

Рис. 56. Нумерация контактов

Для включения индикатора питания в режиме индикатора уровня записи в схеме магнитофона СКИФ-302 необходимы переделки и введение дополнительных элементов (рис. 57, показаны знаком X). На участках, кодируемых частотой 50 Гц, магнитофон может подключаться в общем ящике на зажимы К1 и К2 (Вх1 и Вх2), на участках, кодируемых частотой 25 Гц, на зажимы К2 и КЗ (Вх2 и 13x3). переключателя магнитофона

Рис. 57. Схема включения индикатора уровня в схеме магнитофона СКИФ-32

Кроме того, магнитофон может подключаться к фильтру, переключателю направления, к специальным розеткам, если они установлены, а также в других местах.

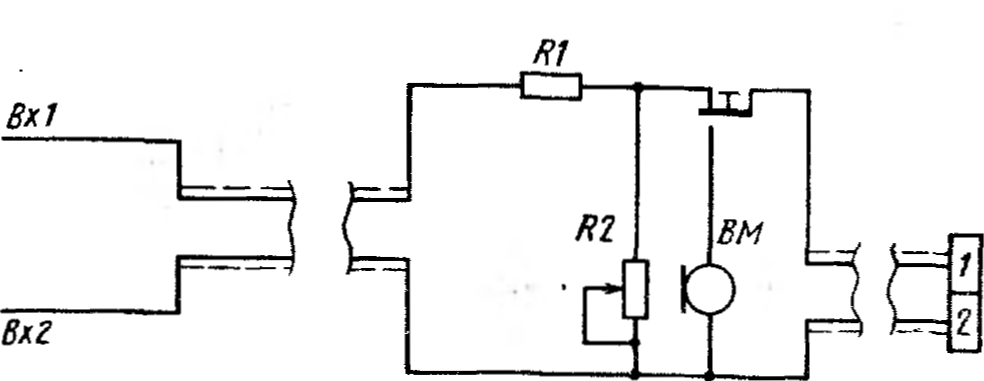

Для записи кодов и пояснений (о том, какие участки проследует в настоящий момент локомотив) локомотивные катушки подключают к магнитофону с помощью специального переходного устройства (рис. 58). Кнопка здесь предназначена для переключения входа магнитофона с локомотивных катушек на микрофон для записи пояснений, резисторы R1 (100 кОм) и R2 (20 кОм) служат для согласования уровня выходного сигнала катушек с необходимым уровнем входного сигнала магнитофона.

Перед записью кодов в магнитофоне необходимо установить уровень записи от микрофона ВМ в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к магнитофону, а затем после выхода на кодируемый участок потенциометром R2 установить уровень записи кодов таким образом, чтобы стрелка индикатора уровня записи, как от катушек, так и от микрофона, не заходила в красный сектор шкалы индикатора.

Далее после установки регулировка не меняется, чтобы не изменить пропорциональность амплитуды кодового тока на участках.

Рис. 58. Схема переходного устройства для коммутации входной цепи магнитофона

Переходное устройство подключается к магнитофону экранированным кабелем, оканчивающимся стандартным штекером типа СШ-3, к приемным катушкам локомотива — экранированным кабелем, оканчивающимся двумя зажимами типа "Крокодил". Записи расшифровываются осциллографом, который должен иметь трубку с длительным послесвечением, например ЭНО-1, Cl-4, Cl-18, С1-19. Возможно применение запоминающих осциллографов, таких как С8-1, С8-2, но работа с ними требует специальных навыков.

После включения и прогрева осциллографа расшифровка выполняется так. Луч устанавливают в середине экрана по вертикали, а по горизонтали начало луча размещают на расстоянии 1—1,5 см от левого края экрана осциллографа. Яркость луча должна быть очень небольшой: луч должен быть виден, но послесвечения экрана почти не должно быть. Скорость развертки устанавливают такой, чтобы на экране помещался один цикл кода АЛС (так, например, при диаметре рабочей части экрана 10 см скорость развертки должна быть 0,15 — 0,2 см). Вход усилителя У подключают к линейному выходу магнитофона, а магнитофон включают на воспроизведение.

Ручки "Усиление У" устанавливают так, чтобы при максимальном кодовом токе сигнал на экране занимал 40—60 % рабочей части экрана по вертикали. Затем осциллограф переводят в режим ждущей развертки с внутренней синхронизацией, а ручкой "Уровень синхронизации" подстраивают таким образом, чтобы луч осциллографа запускался от каждого первого импульса кода, причем от первого полупериода первого импульса, что можно видеть по осциллограмме, так как фактически в импульсах АЛС передний и задний фронты несколько затянуты.

После настройки осциллографа, когда изображение кодов на экране становится полным и неподвижным, можно начинать измерение. Находят нужный участок на ленте; включают магнитофон на воспроизведение; в интервале между импульсами резко увеличивают яркость и после прохождения одного цикла кода снижают до предела. На экране должно сохраниться послесвечение с изображением данного цикла кода.

Измерив на экране осциллографа амплитуду импульса, умножают ее на цену деления и получают значение кодового тока. Цена деления определяется по двум-трем участкам из записанных на пленку, для которых кодовый ток должен быть измерен непосредственно амперметром.

Одновременно с получением данных по амплитуде импульса в процессе расшифровки можно получить и данные по длительности импульсов. Для этого необходимо сосчитать полупериоды первого импульса на экране осциллографа, причем начальные и конечные импульсы, амплитуда которых составляет менее 60—80 % установившейся части, не учитывается (растянутые передние и задние фронты).