Устойчивость работы рельсовой цепи в значительной степени зависит от ее регулировки, которая осуществляется в соответствии с регулировочной таблицей. Оптимальная регулировка рельсовых цепей затрудняется несовершенством регулировочных таблиц, входящих в состав действующих нормалей. Таблицы рассчитываются на нормативное значение минимального сопротивления балласта 1 Ом · км, в то время как в эксплуатации находится большое число рельсовых цепей с минимальным сопротивлением балласта 1-0,5 Ом км и даже 0,2 Ом · км. При таком балласте фактическое изменение напряжения на путевых реле при колебаниях влажности значительно превышает пределы, допускаемые таблицами. Фактически эти рельсовые цепи должны постоянно подвергаться перерегулировке. Ряд работников железных дорог, а также ученые УО ВНИИЖТа и МИИТа считают целесообразным ввести дифференцированные регулировочные таблицы, исходя из фактического минимального сопротивления балласта. При этом существующая норма 1 Ом- км должна быть сохранена для рельсовых цепей предельной длины, а рельсовые цепи меньшей длины могут регулироваться соответственно по таблице, базирующейся на более низком минимальном сопротивлении балласта.

Такой принцип расчета регулировочных таблиц позволяет значительно улучшить работу в первую очередь станционных рельсовых цепей в нормальном режиме без ослабления требований к шунтовому и контрольному режимам.

К недостаткам существующих регулировочных таблиц относится также отсутствие в них дифференцированных норм напряжения на путевых реле при колебаниях напряжения сети. В то же время расчетное напряжение на путевом реле в нормальном режиме получено исходя из минимального напряжения (207 В), а допустимое напряжение на реле при шунте, исходя из максимального напряжения (242 В), что дает возможность дифференцировать регулировочные таблицы по фактическому напряжению сети в момент регулировки. Опыт использования таких таблиц на Горьковской и других дорогах показал их эффективность.

Институтом "Типротранссигналсвязь" составлены нормали для вновь разработанных и эксплуатируемых рельсовых цепей, в которых нормировано предельное значение напряжения на питающем конце рельсовой цепи, а напряжение на реле дифференцируется из фактического напряжения сети (207, 230,242 В) и фактического минимального сопротивления балласта: например, 0,2 Ом-км при длине до 200 м, 0,5 Ом км при длине 1200 м и т. д. Широкое применение дифференцированных регулировочных таблиц позволит в значительной степени повысить устойчивость работы рельсовых цепей и упростить их обслуживание.

В фазочувствительных рельсовых цепях 25 Гц для защиты от мешающего влияния тягового тока используют однозвенный фильтр ЗБ-ДСШ, имеющий невысокую избирательность. Такой избирательности вполне достаточно для обеспечения устойчивой работы рельсовой цепи. Однако при измерении напряжения на путевых реле обычными вольтметрами Ц4616 и другими возникает погрешность из-за влияния гармоник тягового тока. Практика показывает, что эта погрешность особенно значительна на станциях, расположенных в районах тяговых подстанций и в зонах с низкой проводимостью группа и может достигать 20-30 %. Широко использовать селективные электронные вольтметры В6-9 невозможно из-за их высокой стоимости и сложности измерения.

Разработанное на Горьковской дороге селективное устройство позволяет устранить погрешность, вносимую влиянием тягового тока, на результаты измерений напряжения на реле ДСШ-13. Это устройство представляет собой эмиттерный повторитель на двух транзисторах, имеющий входное сопротивление более 30 кОм. Нагрузкой повторителя является фильтр ФП-25, у которого снят селеновый ограничитель, а вывод 3 переключен на вывод 5 трансформаторного фильтра. Использование эмиттерного повторителя позволяет согласовать низкое входное сопротивление ΦΓΙ-25 с высоким сопротивлением ДСШ-13.

Селективное устройство используют совместно с прибором Ц4380 (Ц438) при измерении на шкале 0-30 В. Коэффициент передачи устройства на частоте 25 Гц равен 1.. Его устанавливают подбором сопротивления резистора при калибровке. Ослабление гармоники тягового тока 50 Гц селективным устройством не менее 100.

Питание селективного устройства осуществляется от отдельного выпрямителя, работающего от сети- В качестве трансформатора выпрямителя используется трансформатор СТ-3, вторичная обмотка которого содержит 250 витков и намотана проводом диаметром 0,53 мм. Транзистор П203 установлен на радиатор с площадью охлаждения 150 см2. Вносимая прибором погрешность не превышает 2 % в интервале от 5 до 30 В.

Конструктивно устройство представляет собой два блока. В одном— типовом —располагается фильтр ФП-25, а в другом — эмиттерный повторитель и выпрямитель. Один раз в год селективное устройство необходимо проверять в РТУ дистанции. При этом проверяют коэффициент передачи на частотах 25 и 50 Гц при изменении питающего напряжения селективного устройства на ±10 %. Вносимая погрешность определяется в интервале от 5 до 30 В.

При измерении напряжения на путевых реле в импульсных и кодовых рельсовых цепях эксплуатационный штат допускает погрешности, значительно превышающие нормативное значение, даже при использовании поводковых устройств приборов Ц438, Ц4380. Для повышения точности измерения существует тренажер для проведения технической учебы на участке.

Большинство путевых реле ИР1-0,3 и ИМШ1-0,3 проверяют в ремонтно-технологических участках дистанций на универсальных стендах, в которых для испытания реле предусматриваются регулируемые по выходному напряжению выпрямители. Так как в устройствах СЦБ реле постоянного тока работают от аккумуляторов, то для приближения к реальным условиям выпрямители стенда дополняют фильтрами, снижающими пульсацию выходного напряжения. Если параметры фильтров соответствуют норме, то для электромагнитных и высокоомных реле пульсация не влияет на качество проверки электрических характеристик реле. В случае проверки низкоомных реле ИР1-0,3 и ИМИ11-0,3 удвоенная амплитуда пульсации выпрямителя в этом случае достигает 70 %.

Импульсное реле срабатывает от амплитуды пульсации, поскольку является быстродействующим. Однако амперметр стенда измеряет среднее значение выпрямленного напряжения, а не амплитудное. В результате фактическое значение тока срабатывания на 15-20 % выше измеренного, а при измерении тока отпускания якоря фактическое его значение оказывается на 20-30 % ниже измеренного. Это приводит к резкому ухудшению коэффициента реле, значение которого снижается с 0,5 (допустимое значение) до 0,3. В результате такой метрологической ошибки реле ИР1-0,3 и ИМ1Ш-0,3 выпускают из РТУ с характеристиками, не соответствующими техническим требованиям, что ухудшает, работу рельсовых цепей, а также их регулировку. Для снижения напряжения пульсации и повышения точности измерения последовательно с проверяемым реле (ИР1-0,3 и ИМИП-0,3) на момент определения его характеристик включают первичную обмотку трансформатора СТ-3. В этом случае напряжение пульсации снижается до 5 % и результаты измерений совпадают с фактическими значениями. Вместо трансформатора СТ-3 можно использовать резистор сопротивлением 100 Ом, мощностью 50 Вт. Эта мера позволяет повысить качество проверки импульсных реле и, как следствие, надежность работы рельсовых цепей.

Для измерения напряжения и токов в рельсовых цепях 25 Гц при электротяге переменного тока на Юго-Западной дороге применяют селективный импульсный прибор. Он содержит активный фильтр, настроенный на частоту 25 Гц и подавляющий частоту 50 Гц, и элементы схемы импульсного вольтметра, что позволяет снимать показания кодового тока или напряжения при неподвижном положении стрелки. Прибор можно переключать на измерение в большом интервале остаточного тока или напряжения. Ток в рельсах измеряют с помощью индуктивных датчиков, устанавливаемых под подошвой рельса. Такое положение датчиков позволяет выполнять измерения непосредственно перед движущимся поездом. С помощью этих же датчиков прибор позволяет измерять тяговые токи в каждом из рельсов, а также разность тяговых токов в рельсах (абсолютную асимметрию).

Большие трудности при регулировке напряжения в импульсных и кодовых рельсовых цепях встречаются в процессе измерения из-за отсутствия на дистанциях импульсных вольтметров. Поэтому импульсные напряжения в рельсовых цепях измеряют обычными вольтметрами, иногда без учета инерционности стрелки прибора, что вносит большую погрешность в измерения. Приборы, снабженные механическими арретирами (Ц760, Ц4380), также не дают достаточной точности, так как выбор предельного размаха стрелки (1—2 мм) является субъективным фактором.

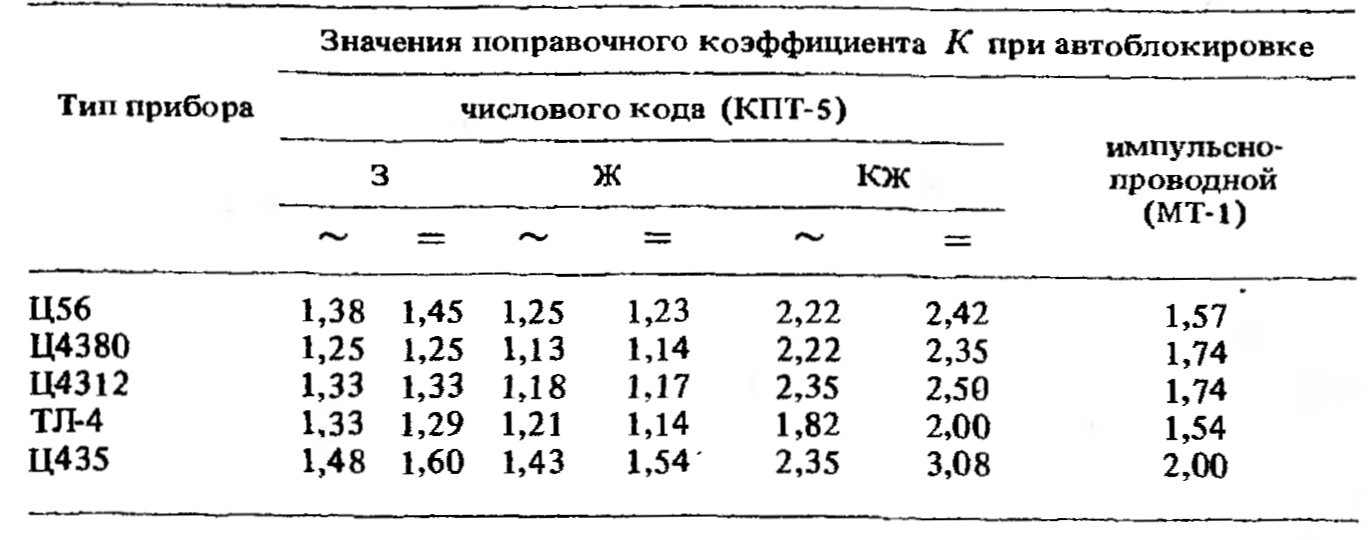

Наиболее простой способ уменьшения погрешности измерения заключается в том, чтобы использовать определенный заранее поправочный коэффициент, умножая на который показание прибора при максимальном отбросе стрелки вольтметра Uизм, можно получить истинное значение импульсного напряжения Uфакт· Примерные значения таких поправочных коэффициентов для некоторых типов приборов приведены в табл. 19. Поскольку инерция стрелки измерительного прибора не нормируется и может быть неодинаковой у различных приборов, такие коэффициенты целесообразно определять не только для каждого типа прибора, но и для каждого конкретного прибора. Как показала выборочная проверка, коэффициент у разных приборов одного и того же типа может отличаться на 10-15 %. Кроме того, следует иметь в виду, что максимальный отброс стрелки зависит также и от временных параметров кода, заметно уменьшаясь при укорачивании импульса.

В связи с указанными неудобствами измерений возникла необходимость в создании измерительных схем из приборов, с помощью которых можно было бы получить непосредственно фактическое значение амплитуды импульсного напряжения или тока. На многих дорогах разработаны и применяются приставки, принцип действия которых (рис. 53, а) основан на накоплении конденсатором энергии, поступающей из рельсовой цепи. Диод исключает разряд конденсатора через балласт во время интервала, а резистор повышает входное сопротивление измерительного прибора. Тот же принцип положен в основу измерений в рельсовых цепях переменного тока, только вместо одиночного диода на вход включается выпрямительный мост (рис. 53, б).

Чтобы стрелка вольтметра при измерениях не колебалась в такт с импульсом, необходимо соблюдать соотношение

![]()

где Rвх - входное сопротивление измерительного прибора; С-емкость конденсатора в приставке, мкФ; Тмах - максимально возможная при данных измерениях суммарная длительность импульса и интервала, с; Rп — внутреннее сопротивление вольтметра; R - дополнительное сопротивление приставки.

Так, при проведении измерений наиболее распространенным прибором Ц56 в импульсных рельсовых цепях постоянного тока с трансмиттером МТ-1 емкость конденсатора

![]()

где 0,57 - длительность цикла МТ-1, с; 750 - внутреннее сопротивление вольтметра Ц56 на шкале 0,3 В постоянного тока, Ом.

Чтобы уменьшить емкость, приходится использовать отдельную высокочувствительную измерительную систему (например М93, М94).

Рис. 53. Схемы измерения импульсных напряжений постоянного (о) и переменного (б) токов

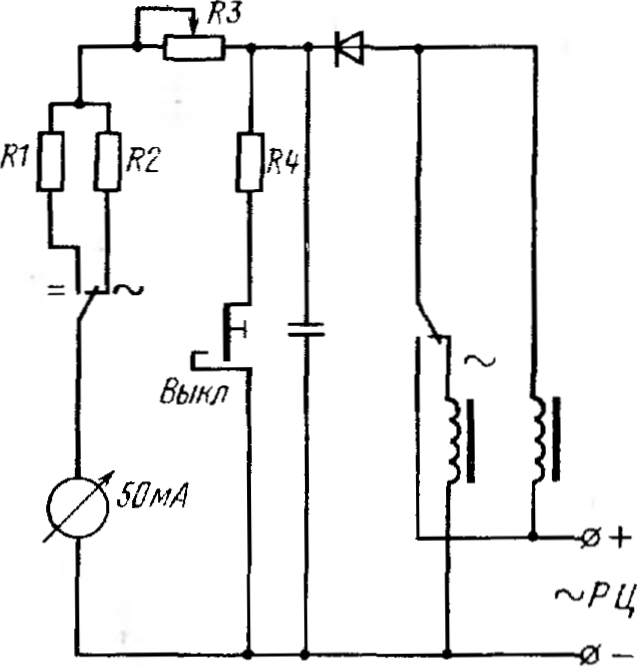

Схема одного из вариантов прибора, созданного в лаборатории Юго-Западной дороги, с автономной измерительной системой приведена на рис. 54. На этом рисунке R1 — 1,5 кОм, R2 — 150 кОм, R3 — 27 кОм, R4 - 100 Ом, диод - Д7Г, конденсатор - 200 мкФ, миллиамперметр М94, индуктивность катушек индуктивности — по 0,4 Гн.

Рис. 54. Схема импульсного вольтметра постоянного и переменного тока

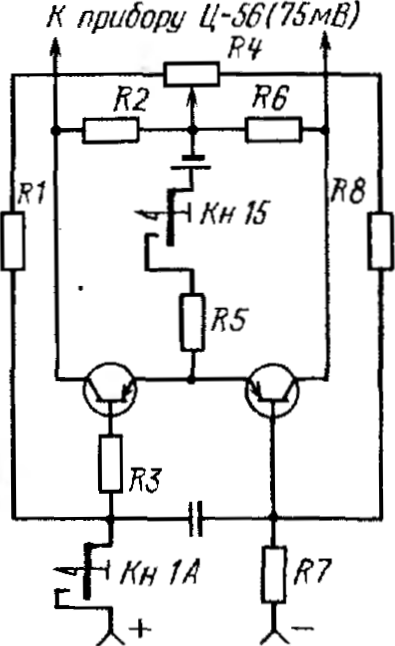

Рис. 55. Схема измерения импульсного напряжения с усилителем постоянного тока

Однако применение отдельных измерительных головок, полупроводниковых диодов и введение дополнительных резисторов заставляют градуировать измерительную систему, что увеличивает погрешность измерения. Поэтому наиболее целесообразным решением вопроса следует считать создание специального импульсного вольтметра или, как промежуточный вариант, малогабаритной приставки к прибору Ц4380 или Ц56.

Для того чтобы снизить потребную при этом емкость конденсатора, можно использовать измерительную схему с простейшим усилителем постоянного тока. В схеме приставки для измерений напряжения в импульсных рельсовых цепях постоянного тока, разработанной на Прибалтийской дороге (рис. 55), входное сопротивление усилителя постоянного тока достигает 50-70 кОм. В цепи заряда конденсатора (200 мкФ) с целью сохранения линейной шкалы прибора диод заменен резистором. В качестве измерительного прибора используется шкала 75 мВ ампервольтметра Ц5 6. Резистор R1 - 100 Ом, R2, R6 - 1,6 кОм, R3 — 10 кОм, R4 — 1,5 кОм, R5. R8 — 100 Ом, R7 5,1—15 кОм, транзисторы - П401.

Питание усилителя осуществляется от одного элемента типа 332. Конструктивно приставка выполнена в виде коробки, размеры которой позволяют разместить ее в шнуровом отсеке прибора Ц56. Перед измерением калибруют усилитель установкой стрелки прибора на полную шкалу, после этого при нажатой кнопке проводят измерение. Относительная погрешность измерений не превышает 5 %.