СХЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ СИЛОВЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗА

- РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПРЯМЛЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Принципиальным отличием электровоза ВЛ80р является способ регулирования выпрямленного напряжения с помощью бесконтактного тиристорного выпрямительно-инверторного преобразователя [1,21.

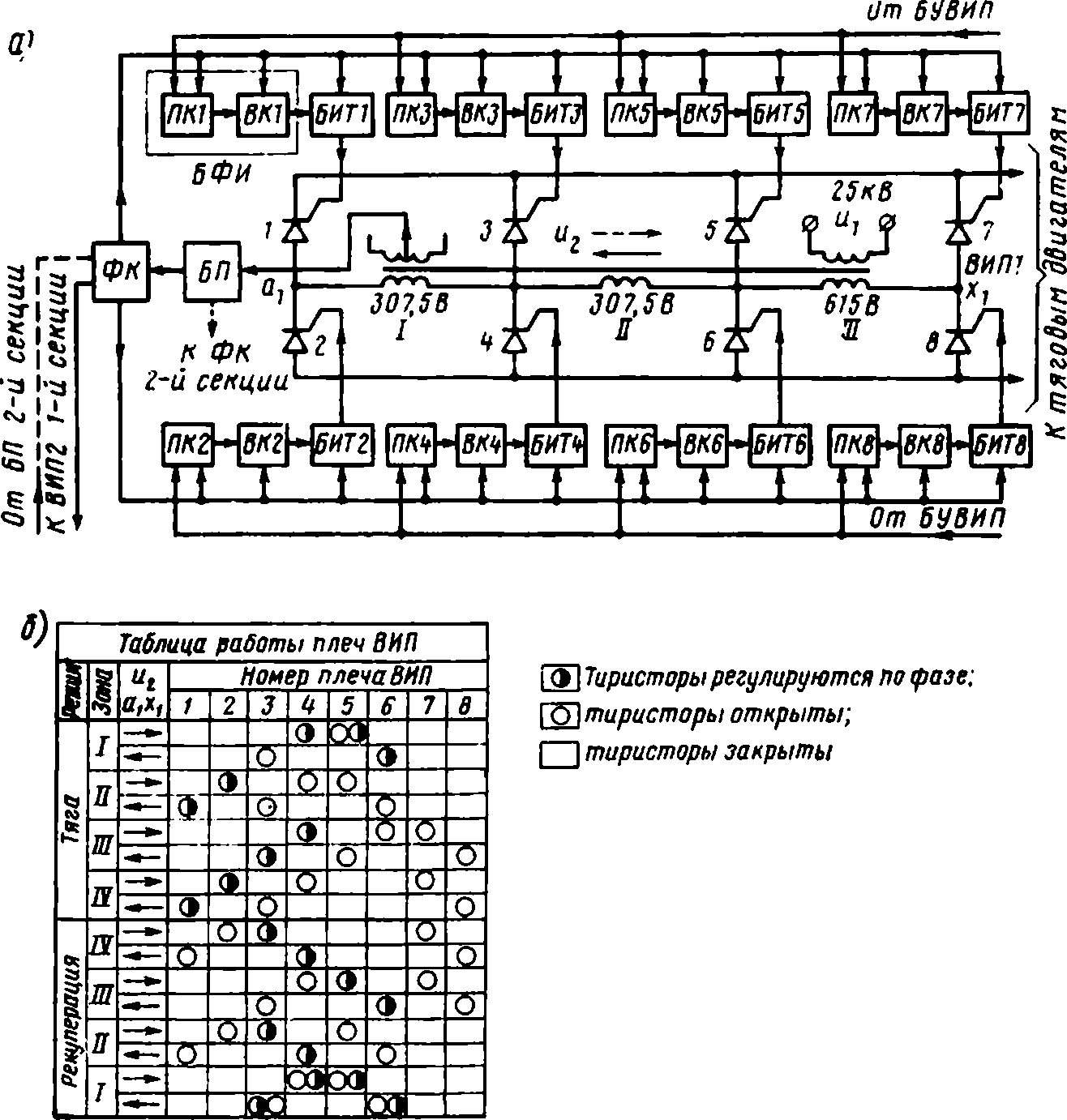

Схема ВИП содержит 8 тиристорных плеч 1—8 (рис. 12, а), каждое из которых получает импульсы управления от своего БФИ и БИТ. Плечи ВИП присоединены к четырем выводам вторичной обмотки силового трансформатора, которая разделена на три части — две одинаковые секции по 307,5 В и одна 615 В.

Рассмотрим порядок работы плеч ВИП в процессе управления электровозом. С целью повышения коэффициента мощности, а также для снижения отрицательного влияния на линии связи предусмотрено 4-зонное регулирование выпрямленного напряжения как в режиме выпрямления (тяга), так и в режиме инвертирования (торможение). Переходы с одной зоны на другую происходят автоматически мгновенно (за сотые доли секунды), поэтому обеспечивается плавность регулирования во всем диапазоне изменения напряжения.

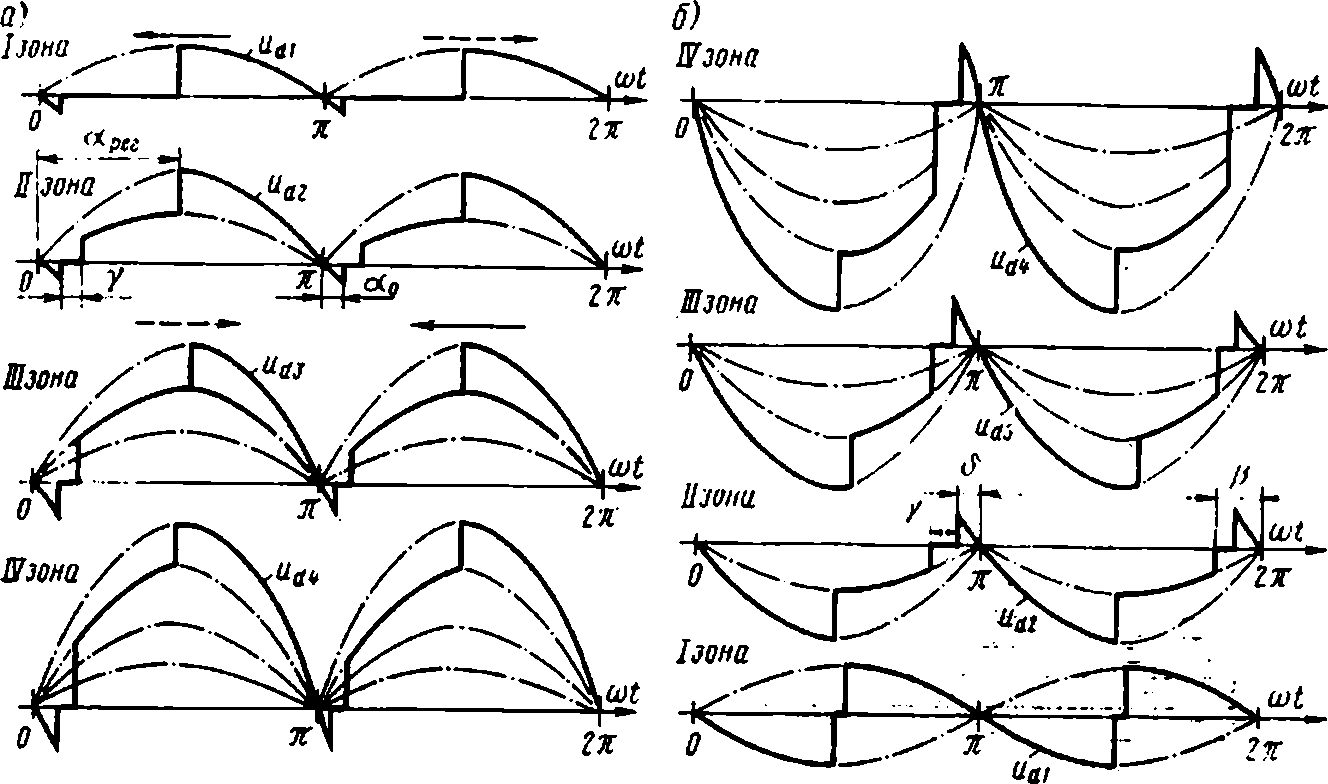

Пуск электровоза начинается с I зоны. Регулирование выпрямленного напряжения осуществляется следующим образом. Каждый полупериод напряжения питающей сети при частоте 50 Гц длится 0,01 с и равен 180° эл. Импульсы управления, отпирающие силовые тиристоры, имеют ширину, или протяженность во времени, 13—18° эл. и амплитуду тока около 1 А. Чтобы по цепи тяговых двигателей начал протекать выпрямленный ток, необходимо определенное время держать открытыми сразу оба плеча. Для этого в один из полупериодов питающего напряжения импульсы управления подаются на 4-е плечо в момент арег, а на 5-е — и в момент а0, и в момент арег (рис. 12, б).

В следующий полупериод питающего напряжения импульсы управления подаются на тиристоры 3-го и 6-го плеч ВИП. На 3-е плечо импульсы подаются в момент, определяемый углом α0=7-8° эл. (рис. 13, а), что соответствует открытому состоянию тиристоров в течение всего полупериода напряжения. В процессе регулирования этот угол остается почти постоянным. На 6-е плечо импульсы управления подаются в момент, определяемый регулируемым машинистом углом арег, который на каждой зоне может изменяться в пределах от 170 до 10—15° эл. Минимальное выпрямленное напряжение соответствует максимальному углу регулирования.

Затем импульсы управления снова подаются на 4-е и 5-е плечи, а в следующий полупериод — на 3-е и 6-е и далее такое чередование продолжается с частотой сети. Вращая главный штурвал контроллера машиниста, машинист постепенно уменьшает угол αρег. При известном угле αρег по цепи тяговых двигателей начинает протекать выпрямленный ток, определяемый выпрямленным напряжением.

Для улучшения энергетических показателей на I зоне принят такой порядок (алгоритм) подачи импульсов управления, чтобы поочередно в каждый полупериод питающего напряжения был бы образован на время запертого состояния регулируемого плеча так называемый «нулевой контур» протекания тока через открытые 3-е и 4-е или 5-е и 6-е плечи.

Рис. 12. Структурная схема ВИП (а) и таблица управления тиристорами плеч ВИП (б)

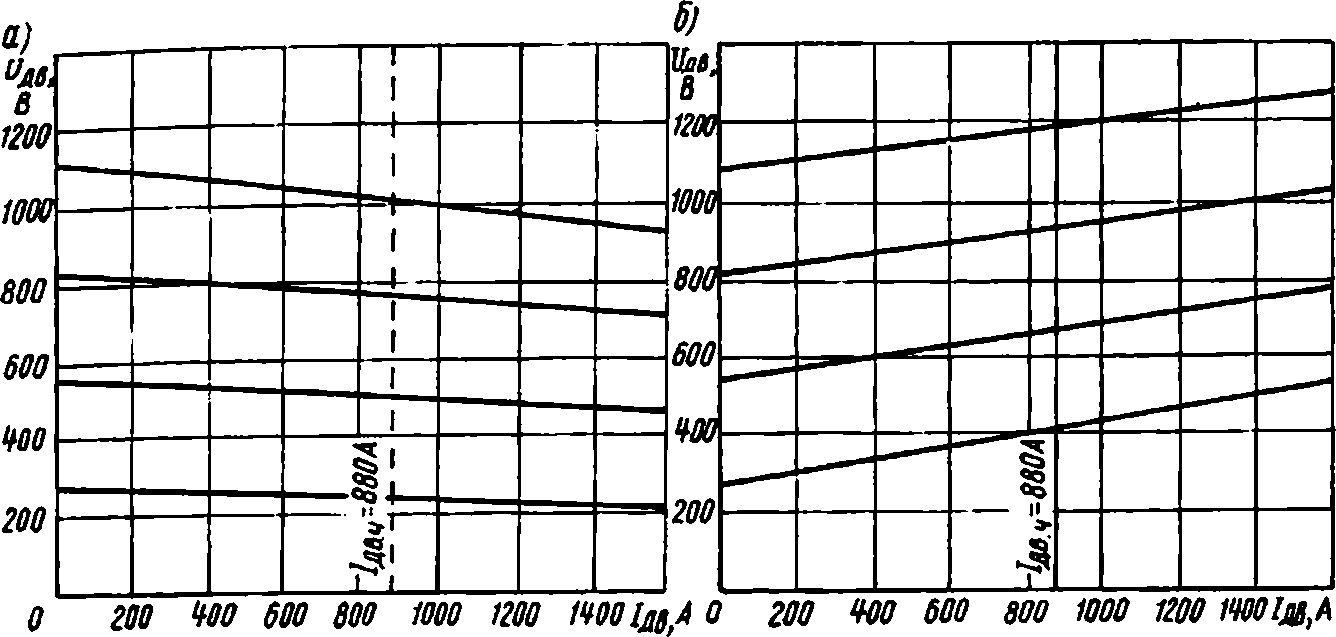

Изменяя угол регулирования от максимального значения до минимального, на I зоне регулирования выпрямленное напряжение плавно увеличивается от 0 до![]() полного значения. При увеличении тока нагрузки выпрямленное напряжение несколько снижается, что определяется внешними характеристиками выпрямителя (рис. 14, а).

полного значения. При увеличении тока нагрузки выпрямленное напряжение несколько снижается, что определяется внешними характеристиками выпрямителя (рис. 14, а).

На II зоне регулирования выпрямленное напряжение плавно повышается от![]() полного значения путем открытия на весь

полного значения путем открытия на весь

полупериод тиристоров плеч 3, 4, 5, 6 и изменения фазы подачи импульсов управления на тиристоры 1-го и 2-го плеч.

Каждый полупериод в момент коммутации тока (переключения тока с одних плеч на другие) возникает кратковременное короткое замыкание вторичной обмотки силового трансформатора на время у (угол коммутации). В этот отрезок времени выпрямленное напряжение близко к нулю.

По окончании регулирования на II зоне и продолжении движения главного штурвала контроллера машиниста происходит автоматический мгновенный перевод нагрузки с двух малых секций силового трансформатора на одну большую с соответствующим переключением импульсов управления с плеч 1, 2, 5, 6 на плечи 5, 6, 7, 8 (см. рис. 12). После этого путем регулирования момента открытия тиристоров плеч 3 и 4 выпрямленное напряжение повышается от

![]() , а на IV зоне после полного открытия тиристоров 3-го и 4-го плеч и регулирования открытия плеч 1 и 2 выпрямленное напряжение увеличивается от

, а на IV зоне после полного открытия тиристоров 3-го и 4-го плеч и регулирования открытия плеч 1 и 2 выпрямленное напряжение увеличивается от![]() до полного значения (см. рис. 13, а).

до полного значения (см. рис. 13, а).

Рис. 13. Регулирование выпрямленного напряжения в тяговом (а) и тормозном (б) режимах

Рис. 14. Внешние характеристики: а —режим выпрямления; б —режим инвертирования

При необходимости снижения выпрямленного напряжения штурвал контроллера машиниста вращают в обратную сторону, при этом углы регулирования постепенно увеличиваются и происходит обратное переключение зон с высших на низшие, причем порядок открытия тиристорных плеч сохраняется в соответствии с рис. 12, б.

Схема и оборудование позволяют машинисту, когда это необходимо, производить набор всех четырех зон (например, при повторном наборе) или сброс так быстро, как он может повернуть штурвал контроллера (примерно в течение 1 с).

На любой зоне машинист для регулирования скорости имеет возможность применить три ступени ослабления возбуждения тяговых двигателей.

При электрическом торможении ВИП работает как инвертор, причем порядок управления тиристорами изменяется (см. рис. 12, б). Для того чтобы ток от тяговых двигателей, работающих генераторами, протекал в контактную сеть, необходимо импульсы управления подавать на тиристоры с некоторым углом опережения β в каждый полупериод напряжения сети. Значение этого угла изменяется аппаратурой управления автоматически так, чтобы угол запаса инвертора S сохранялся примерно постоянным и равным около 20° эл. Этим поддерживается высокий коэффициент мощности.

Э. д. с. инвертора, а следовательно, и тормозной ток изменяются плавно на всех четырех зонах регулирования путем подачи импульсов управления на тиристоры плеч ВИП в соответствии с диаграммой управления (см. рис. 12). При этом на II—IV зонах происходит рекуперативное торможение (см. рис. 13, б), а на I зоне — плавный переход в режим торможения противовключением тяговых двигателей.

Внешние характеристики инвертора (рис. 14, б) показывают, что при изменении нагрузки на любой зоне изменяется и напряжение.

На каждой зоне в режиме торможения тормозной ток может меняться не только изменением э. д. с. ВИП, но также и регулированием тока возбуждения. Последний задается машинистом с помощью плавного изменения положения тормозной рукоятки контроллера машиниста. При этом импульсы управления поочередно подаются на тиристоры двух плеч выпрямительной установки возбуждения (ВУВ). Чем больше угол открытия тиристоров ВУВ, тем выше выпрямленное напряжение на обмотках возбуждения и больше ток возбуждения. С увеличением тока возбуждения растет тормозная сила электровоза.

Регулирование ВИП и ВУВ машинист может осуществлять независимо друг от друга, так как органы управления ими различны. Для облегчения работы машиниста и повышения устойчивости процесса электрического торможения на электровозе ВЛ80р предусмотрено не только ручное регулирование ВИП и ВУВ, но также и их автоматическое регулирование с помощью специальной системы противокомпаундирования (начиная с электровоза № 1514). Эта система в зависимости от тормозного тока и скорости его изменения выполняет постоянное автоматическое регулирование углов открытия тиристоров ВИП и ВУВ таким образом, чтобы избежать резких бросков тормозного тока. Это значительно упрощает для машиниста процесс входа в рекуперацию, так как ему нет надобности следить за быстроизменяющимися значениями токов якоря и возбуждения и регулировать их во избежание возникновения опасных резких толчков тормозных сил. Система сама осуществляет плавный вход в рекуперацию независимо от скорости движения тормозной рукоятки машинистом, а также обеспечивает смягчение всех резких колебаний тормозных токов (например, из-за бросков и провалов напряжения сети).

Система противокомпаундирования обладает большим быстродействием, что позволяет ей предупреждать «опрокидывания» инвертора и срывы рекуперативного торможения. Принцип ее работы заключается в том, чтобы при резком увеличении или быстром росте тормозного тока мгновенно изменить углы открытия тиристоров ВИП и ВУВ так, чтобы уменьшить тормозной ток и поддержать его постоянным. Вследствие этого ручное регулирование тормозных токов машинистом также имеет некоторую инерционность, т. е. изменение тока возбуждения и тока якоря происходит не синхронно с движением тормозной рукоятки и главного штурвала контроллера машиниста, а с некоторым запаздыванием, определяемым работой автоматической системы противокомпаундирования.

В эксплуатационных условиях процессы регулирования выпрямленного напряжения несколько отличаются от описанных выше идеальных условий. Эти отличия определяются прежде всего тем, что система электроснабжения имеет ограниченную мощность. При этом тяговая нагрузка искажает форму напряжения контактной сети и тем больше, чем слабее система и больше нагрузка.

Рис. 15. Эксплуатационные режимы регулирования напряжений и токов:

а —тяга, IV зона; б и в — рекуперация соответственно при малоискаженной и сильноискаженной форме напряжения сети

Особенно тяжелые режимы электроснабжения со значительными падениями напряжения возникают при одностороннем питании участка большой протяженности, на котором имеется интенсивное движение поездов.

Из осциллограммы рис. 15, а видно, что кривая первичного напряжения u1 существенно отличается от синусоиды, причем наибольшие провалы наблюдаются в моменты коммутации токов в силовых трансформаторах электровозов. Соответственно искажены и формы выпрямленных напряжений udl, ud2, которые определяются формой вторичного напряжения на силовом трансформаторе и2. Здесь же показаны форма вторичного тока i2, а также синхроимпульсы, которые синхронизируют работу аппаратуры управления с напряжением сети.

В рекуперативном режиме (рис. 15, б) наибольшие искажения наблюдаются в моменты инверторной коммутации тока, а также при коммутации фазового регулирования. При «слабой» контактной сети, а также при работе на этом же участке электровозов в тяговом режиме наступают еще большие искажения (рис. 15, в). В напряжении контактной сети появляются как тяговые, так и рекуперативные искажения, а также колебания с повышенными частотами (до нескольких килогерц). Такие режимы опасны сбоями синхроимпульсов и, следовательно, ошибками в моментах отпирания тиристоров. Во избежание этого в системе управления предусмотрен датчик питания системы управления, на котором напряжение uс остается практически синусоидальным даже при очень сильных искажениях формы первичного напряжения.

В системе электроснабжения для предупреждения таких режимов и повышения энергетических качеств целесообразно устанавливать специальные устройства сглаживания, особенно в местах, где постоянно наблюдаются резкие искажения формы напряжения.