Проведенные в процессе эксплуатации теоретические и экспериментальные исследования позволили установить числовые величины основных динамических характеристик вагонов монорельсовых дорог.

Анализом геометрического вписывания вагонов и тележек подвесных монорельсовых дорог установлено, что минимальный радиус кривой в плане, проходимой вагоном без задевания каким- либо элементом ходовых балок и их устройств, а также без нарушения сцепляемости вагонов, равен 30,5 м. Конструкцией сочленяющего устройства подвешивания вагонов определен максимальный угол отклонения вагона от вертикали в 5° (без учета возможности односторонней просадки пневматических шин). Последний параметр позволяет вагону при наличии возвышения наружной ходовой дорожки на 5° отклоняться при движении по кривой на угол до 10° от вертикали (без ощущения этого пассажирами) и сохранять горизонтальное положение пола при остановке на кривой. При таких предельных положениях (рис. 106) должны обеспечиваться минимальные зазоры как внутри ходовой балки, так и между крышей отклоненного вагона и низом ходовой балки. Как видно из рис. 106, при этом учитывается также возможность наличия с одной стороны тележки спущенных шин тягового и направляющего колес.

Оценка динамических характеристик вагонов производилась на основе критериев комфорта, разработанных с учетом систематических испытаний, проводимых на автомобильных дорогах по установлению порога восприятия тех или иных изменений движения экипажа сидящими в нем пассажирами.

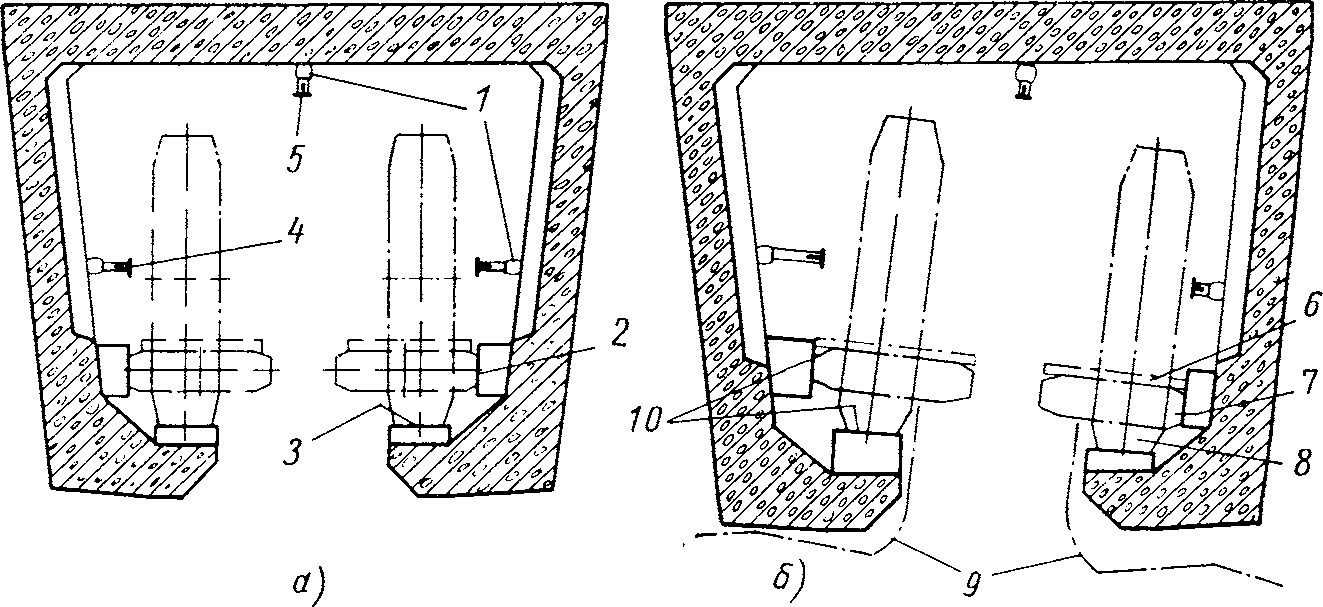

Рис. 106. Расположение ходовых дорожек и тележек в балке подвесной монорельсовой дороги:

а — на прямом участке; б — на криволинейном участке; 1 — изоляторы; 2 — ходовая поверхность направляющих колес; 3 — поверхность качения ходовых колес; 4 — шина отвода тока; 5 — токонесущая шина; 6 — диск безопасности; 7 — спущенное направляющее колесо; 8 — спущенное ведущее колесо; 9 — предельное положение вагона; 10 — возвышение поверхностей качения ведущих и направляющих колес

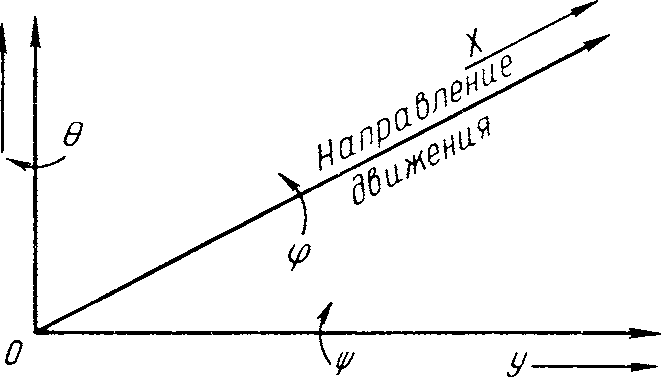

Рис. 107. Основные направления движения и колебаний вагонов монорельсовой дороги

На рис. 107 приведены обозначения направлений движения и основных колебаний, а в табл. 16 даны предельные значения динамических характеристик вагонов подвесной монорельсовой дороги, при которых еще не нарушается комфортабельность езды. В табл. 16 указаны предельные значения динамических характеристик, соответствующие началу ощущения их сидящими пассажирами. Установлено также, что при наличии таких характеристик стоящие пассажиры также еще не ощущают неудобств.

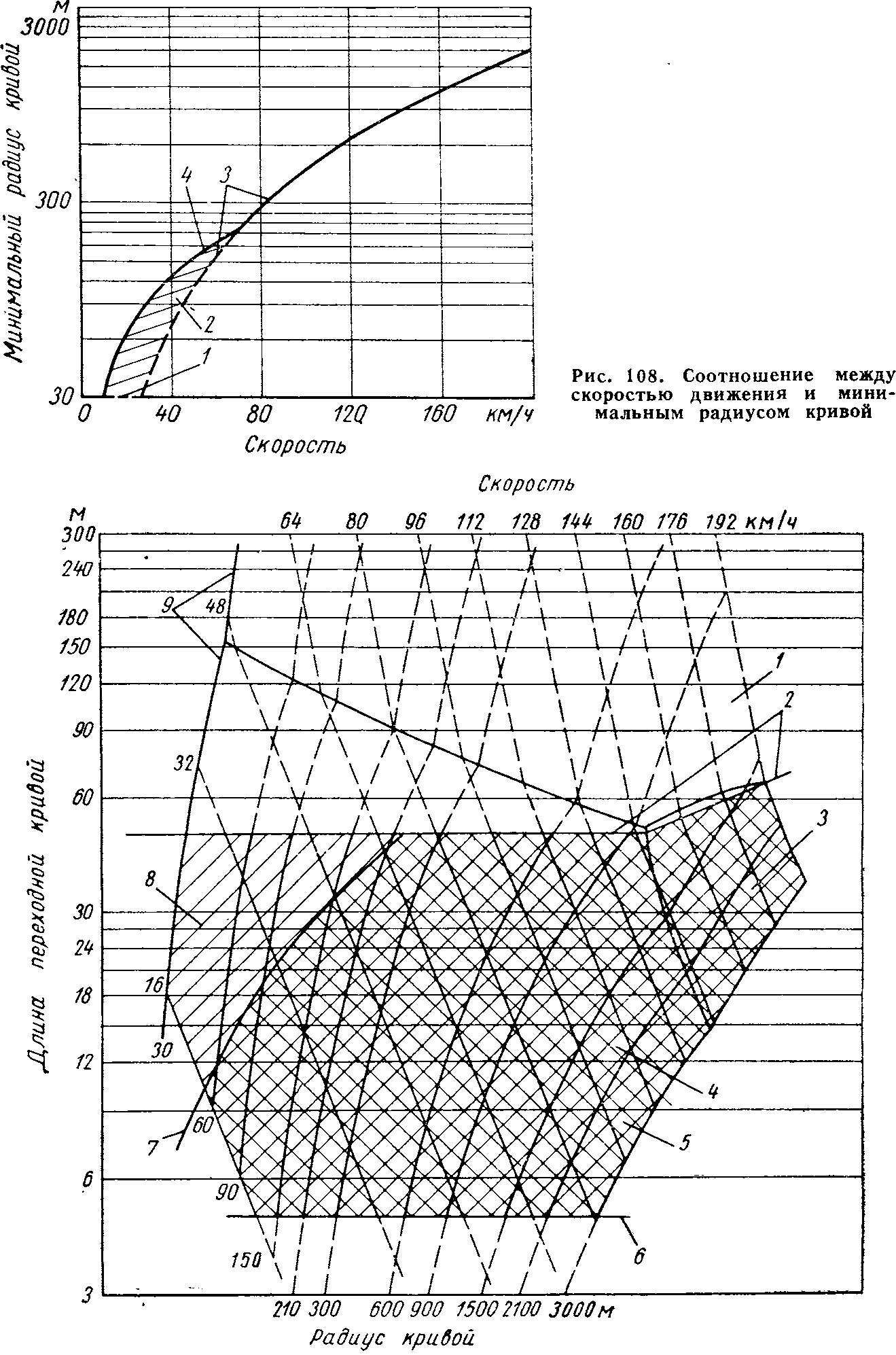

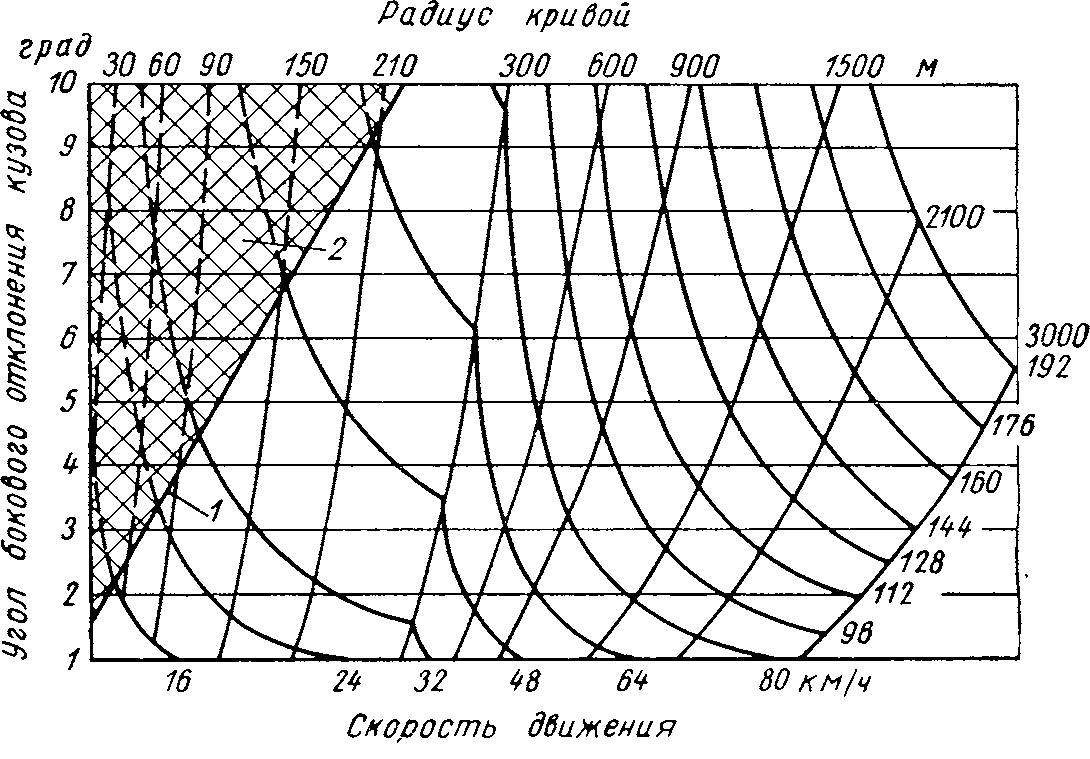

Для случая движения вагона по кривой постоянной кривизны максимальная скорость ограничивается, как правило, предельным углом отклонения кузова вагона от вертикали, равным 10° (кривая 3, рис. 108). Этот угол, как указывалось выше, обусловливается устройством подвешивания (5°) и возвышением поверхностей качения колес (5°).

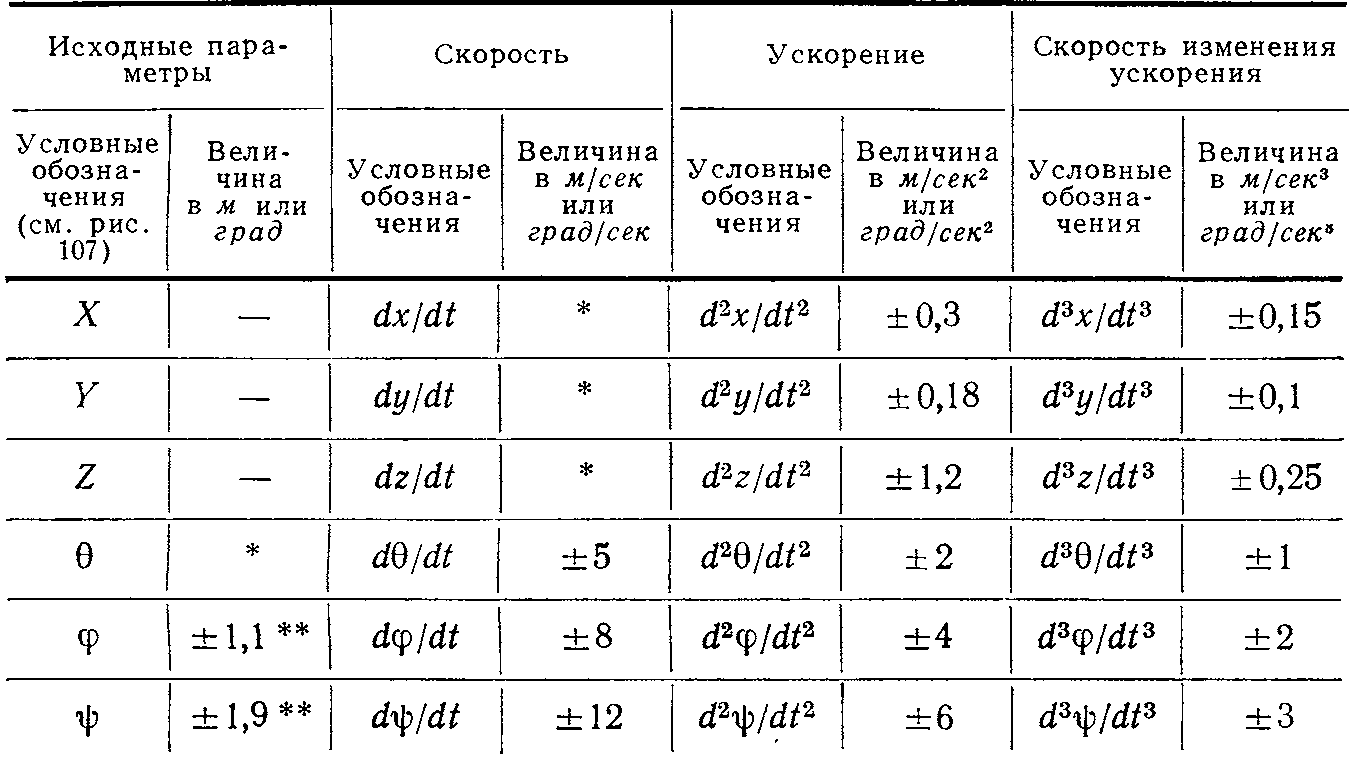

Таблица 16

Предельные значения динамических характеристик вагонов подвесной монорельсовой дороги, обусловливающие нормальный уровень комфорта для сидящих пассажиров

* Не ощущаются пассажирами.

** Не ощущаются при отсутствии или сбалансированности поперечных и продольных ускорений.

Однако до скорости 72 км/ч решающее влияние на комфорт пассажиров оказывает скорость поворачивания вагона в горизонтальной плоскости (кривая 4), поэтому минимальные радиусы кривых, ограниченные кривой 3 в заштрихованной области 2, могут применяться только на парковых путях отстоя вагонов или в других случаях, когда в вагонах отсутствуют пассажиры. Линия 1 указывает нижний предел радиусов, ограничиваемый геометрией экипажа.

Для плавного движения вагонов при переходе с прямолинейных участков пути на кривые с постоянным радиусом кривизны в горизонтальной и вертикальной плоскостях делают переходные кривые в форме кубической параболы. Исследование всех факторов, влияющих на комфорт пассажиров при прохождении поездом горизонтальных кривых участков, показало, что наиболее благоприятные соотношения между скоростью движения, радиусом кривой и длиной переходной кривой очерчивают зону комфорта 4 (рис. 109). Из номограммы видно, что при скоростях движения до 144 км/ч во всех случаях нет необходимости устраивать переходные кривые длиной более 50 м. Это в значительной степени облегчает трассирование линий и повышает процент использования типовых конструкций элементов ходовой балки.

Рис. 109. Номограмма для определения длины переходной кривой по радиусу и скорости движения экипажа

При скоростях движения до 64 км/ч и возможности снижения критерия комфорта (например, на парковых путях) длины переходных кривых значительно сокращаются (зона 8). Зона 8 отделяется от зоны 4 кривой 7, характеризующей параметры, при которых пассажир начинает ощущать скорость вращения в горизонтальной плоскости dqldt в конце переходной кривой.

Приведенная на рис. 109 номограмма позволяет также оценить степень влияния на комфорт пассажиров различных параметров трассы. Так, в зоне 1, расположенной выше линий 2, ограничивающих зону комфорта по углу отклонения кузова вагона 10° в конце переходной кривой, пассажиры будут ощущать скорость изменения вертикальных ускорений d3zldt3 во время прохождения переходных кривых. В зоне 3 пассажиры при прохождении поездом переходной кривой начинают ощущать скорость бокового отклонения d2(pφ/dt2, а в зоне 5 — ускорение вращения в горизонтальной плоскости d2θ/dt2. Внизу зона комфорта ограничена линией 6 условного нижнего предела бокового отклонения кузова вагона на 1° в конце переходной кривой, а кривые 9 указывают минимальный радиус кривой, допускаемый геометрическим вписыванием экипажа.

Дополнительно изучался вопрос о возвышении наружной ходовой поверхности, поскольку при правильно рассчитанном и установленном возвышении обе ходовые дорожки при расчетных скоростях движения экипажа воспринимают всегда равные нагрузки, направленные нормально к каждой из поверхностей качения, т. е. без дополнительно передаваемых на балку направляющих сил и без боковых отклонений экипажа. В тех случаях, когда с помощью возвышения наружной ходовой дорожки не удается полностью компенсировать действие центробежной силы, возникающей при прохождении поездом данной кривой, рационально установленное возвышение дает возможность свести до минимума боковые отклонения вагона и поперечные усилия, передаваемые на ходовую балку.

Величины углов бокового наклона кузова при движении вагона с разными скоростями по кривым различного радиуса могут быть определены по номограмме, приведенной на рис. ПО. Кривые этой номограммы построены в предположении, что половина общего угла наклона кузова вагона обусловлена возвышением внешней поверхности качения, а половина — отклонением системы маятникового подвешивания вагона. Положение линии 1 определяется критерием комфорта пассажиров (dθldt на рис. 107 и в табл. 16) и ограничивает зону 2 пониженного комфорта, который может быть допущен на парковых путях, в ремонтных депо и т. п. В типовых конструкциях ходовых балок возвышение поверхности наружной ходовой дорожки достигается путем увеличения толщины деревянных брусков, образующих поверхности качения.

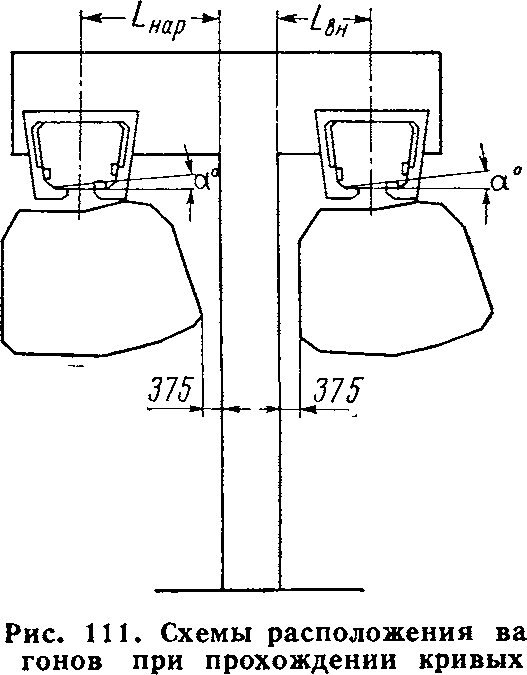

Большое влияние на экономичность и безопасность движения дороги оказывает правильный выбор расстояний от опор до оси ходовой балки с внутренней Lm и наружной сторон от оси кривой (рис. 111). На этом рисунке изображены контуры, очерченные огибающими предельных положений кузова вагона,

построенных с учетом влияния возвышения наружной ходовой поверхности, центробежной силы, силы ветра, выносов в кривых концевых и средних частей вагонов, а также возможности спуска шины.

Рис. 110. Зависимость угла наклона кузова от радиуса кривой и скорости движения вагона

Рис. 112. Изменение некоторых параметров при различных скоростях движения:

сплошные линии — скорость 80 км/ч, штриховые линии — скорость 120 км/ч, 1 — изменение времени движения; 2 — изменение потребной электроэнергии

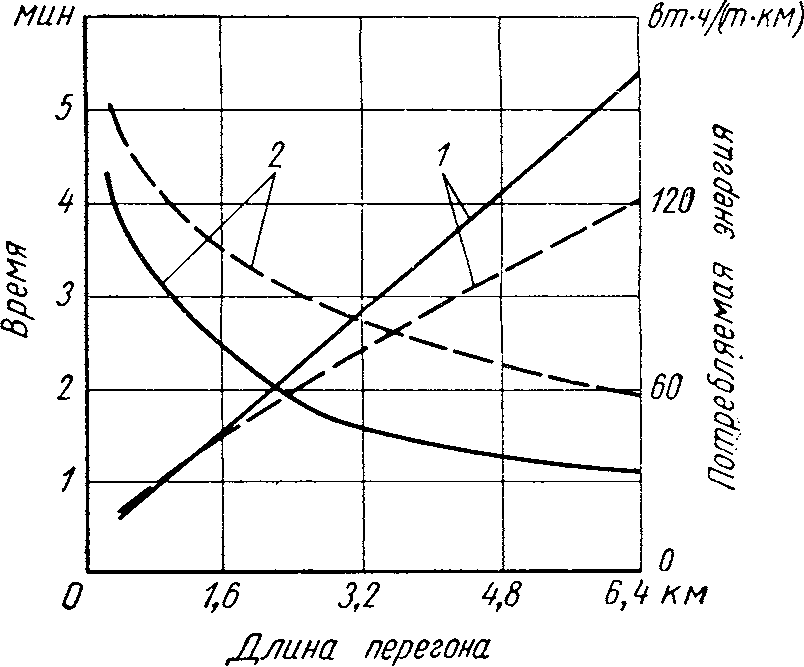

Для проектируемых подвесных монорельсовых дорог максимальное ускорение и замедление по условиям комфорта пассажиров установлено равным 1,46 м/сек2, а замедление при экстренном торможении 2,92 м/сек2. При наличии на трассе частых остановок применяется коробка передач с передаточным отношением 8,88:1, которая обеспечивает указанные ускорения и максимальную скорость движения 80 км/ч. Для эксплуатации с высокими скоростями на трассе с редкими остановками (например, на линиях, связывающих центры городов с аэропортами) максимальная скорость движения поезда 120 км/ч достигается при использовании передаточного отношения 5,92:1, хотя ускорения становятся несколько меньшими.

На рис. 112, на котором изображены основные характеристики вагонов с различными передаточными отношениями коробок передач, видно, что в небольшой зоне с малыми длинами перегонов (до 1,0 км) возможность увеличения максимальной скорости до 120 км/ч не приводит к сокращению времени поездки. С учетом более высокого уровня расхода электроэнергии скорость движения около 120 км/ч целесообразно применять только при расстояниях между остановками не менее 4 км.

Опыт эксплуатации позволил оценить работу комбинированной тормозной системы САФЕЖЕ, которая обеспечивает превращение кинетической энергии поезда в электрическую и механическую энергию. Большая часть кинетической энергии рассеивается через сопротивления, причем тяговые электродвигатели работают в этом случае в режиме генераторов. Остальная часть энергии затормаживаемого поезда поглощается тормозными колодками, имеющими пневматический привод и прижимаемыми к внешним поверхностям тормозных барабанов, располагаемых у каждого из четырех ведущих колес. Такое сочетание тормозов позволяет сохранить тормозные поверхности колодок и барабанов, а также предотвратить повреждение резиновых шин от перегрева при механическом торможении.

В опытных вагонах дороги в Шатонефе с начала торможения включался пневматический тормоз, затем электрический реостатный тормоз, который поглощал 85% общей кинетической энергии поезда, и только в самом конце торможения вновь включался пневматический тормоз, осуществляющий полную остановку состава. Данный режим работы тормозной системы обеспечивается компенсирующим (уравновешивающим) вентилем, гарантирующим также постоянство замедления при любой скорости движения экипажа. В опытных вагонах нельзя было достичь поглощения большого количества энергии поезда электрическим тормозом (сверх 85%) вследствие ограничения по току и напряжению работы тяговых электродвигателей в режиме генераторов. Однако при использовании специально спроектированного электрического оборудования доля кинетической энергии состава, поглощаемая электрическим тормозом, может быть увеличена.

При неисправности электрического тормоза один пневматический тормоз может обеспечить замедление при экстренном торможении до 2,92 м/сек2. Для длительного затормаживания состава предусмотрен также ручной тормоз, действующий на колеса одной оси каждого вагона.

Опыт эксплуатации подвесной монорельсовой дороги в Шато- нефе позволил также оценить уровень шума снаружи и внутри вагона. Снаружи вагона уровень шума, замеренный у микрофона, установленного на высоте 1,2 м над поверхностью земли на расстоянии 7,0 м от осевой линии ходовой балки монорельсовой дороги, был равен 76 дб, когда вагон проходил со скоростью 80 км/ч. Специальный комитет, занимавшийся изучением различных шумов, при таком же положении микрофона получил следующие уровни шума (в дб) при прохождении мимо него моторных экипажей со скоростью 48 км/ч:

автомобиль высшего класса ....................................................................... 77

небольшой легковой автомобиль .............................................................. 79

дизельный автомобиль большой мощности ... 84 мотоцикл с двухцилиндровым четырехтактным двигателем 94

Было установлено, что основным источником шума на первой монорельсовой дороге САФЕЖЕ было трение пантографа по токонесущему рельсу. В перспективной дороге, для которой будут использованы железобетонные ходовые балки, а не стальные конструкции, и более тяжелые токонесущие рельсы большего сечения, уровень шума будет еще меньше.

Внутри вагона в плоскости его продольной оси на высоте 1,52 м над полом уровень шума при скорости 80 км!ч равен 61 дб. Сопоставимые данные для других условий: внутри небольшого легкового автомобиля при скорости 48 км/ч уровень шума равен 72 дб, внутри пассажирского помещения пригородного электропоезда — 76 дб, сбоку тротуара в месте интенсивного движения — 79 дб.

Опыт эксплуатации показал, что уровень шума внутри вагона типа САФЕЖЕ может быть снижен при более тщательном монтаже системы кондиционирования воздуха и воздушного компрессора. При оценке приведенных данных следует учитывать, что величины в децибелах не в полной мере характеризуют ощущение человеком степени шумности. При этом изменение уровня шума на 3 дб является наименьшим, которое большинство людей может воспринимать как существенное; увеличение шума на 10 дб соответствует примерно удвоению шумности.