Глава IV

ДВИГАТЕЛИ НИЗКОГО СЖАТИЯ

§ 8-15. Топливо для двигателей низкого сжатия

С увеличением степени сжатия экономичность двигателя возрастает. Однако в зависимости от качества жидкого топлива существует предел повышения степени сжатия, выше которого сгорание смеси сопровождается у карбюраторных двигателей детонацией. Поэтому основные требования, предъявляемые к жидкому топливу для двигателей высокого сжатия, сохраняются для топлива двигателей низкого сжатия. Но, кроме того, топливо должно обладать антидетонационным свойством.

Детонацией называется процесс сгорания, сопровождающийся воспламенением смеси в нескольких точках и резким повышением давления и температуры в этих местах. Вследствие этого возникают ударные волны, воспринимаемые стенками цилиндра. Сгорание становится неполным, проходит интенсивная диссоциация СО2 и Н2О, образуется окись азота, усиливающая коррозию металла.

Во избежание детонации для жидкого топлива устанавливается предельная степень сжатия на основании сравнительных испытаний топлива и эталонной смеси.

Эталонная смесь состоит из чистого изооктана С8Н18, обладающего высокой антидетонационной стойкостью, и чистого гептана С7Н16 с низкой стойкостью, принимаемой равной нулю. Процентное содержание по объему изооктана в эталонной смеси, при котором антидетонационная стойкость этой смеси и испытуемого топлива одинакова, называется октановым числом данного топлива.

С увеличением октанового числа антидетонационная стойкость повышается, это позволяет увеличить степень сжатия и снизить удельный расход топлива примерно в следующих пределах:

![]()

§ 8-16. Смесеобразование. Элементарный карбюратор. Процесс карбюрации

У двигателей низкого сжатия горючая смесь образуется вне цилиндра в специальном приборе — карбюраторе и процесс образования называется карбюрацией. В процессе карбюрации происходит испарение бензина и смешивание его паров с воздухом, поступающим в двигатель.

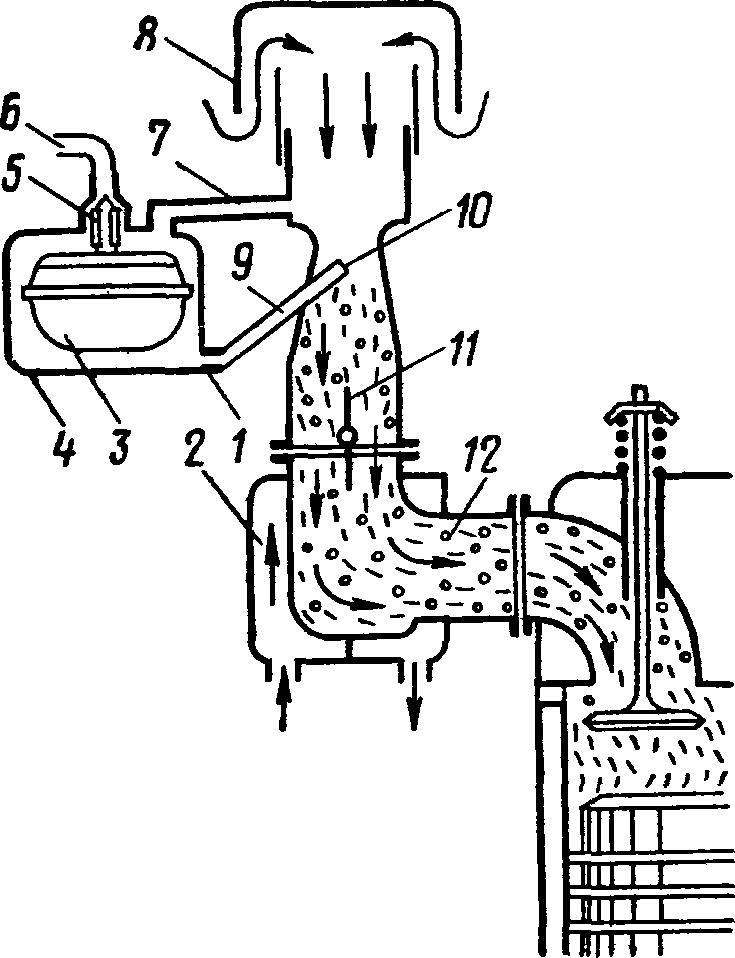

Карбюрация основана на использовании разрежения, возникающего во впускном тракте двигателя, когда поршень осуществляет такт всасывания. Конструкция карбюратора должна обеспечивать наиболее полное испарение топлива и равномерное его перемешивание с воздухом до поступления горючей смеси в цилиндры двигателя (рис. 8-29).

Во время работы двигателя топливный подкачивающий насос подает бензин по трубе 6 в поплавковую камеру 4. Внутренняя полость камеры 4 сообщается с атмосферой трубкой 7, поэтому давление в камере близко к атмосферному.

Воздух после фильтра 8 поступает в диффузор 10, имеющий горловину со встроенным распылителем 9; его выходное отверстие установлено на уровне горловины. В горловине из-за уменьшения сечения скорость воздуха увеличивается, а его давление снижается. В результате в диффузоре создается разрежение. Поэтому бензин из поплавковой камеры по каналу распылителя 9 подсасывается к диффузору и выбрасывается в виде мелких капель в воздушный поток, идущий с большой скоростью. Испарение капель происходит в диффузоре и в выпускном коллекторе 12. Поплавок 3 снабжен игольчатым клапаном 5, регулирующим количество бензина, поступающего в поплавковую камеру. Поэтому в камере поддерживается постоянный уровень бензина, устанавливаемый на 4—5 мм ниже кромки выходного отверстия распылителя 9. Внутри распылителя помещен жиклер 1 (сопротивление), представляющий диафрагму с калиброванным отверстием, устанавливающим количество бензина, поступающего в распылитель, в зависимости от разрежения в диффузоре. Качество горючей смеси, заполняющей цилиндры двигателя, регулируется заслонкой (дросселем) 11.

Рис. 8-29 Схема элементарного карбюратора

Полнота испарения капель бензина зависит от количества теплоты, содержащейся в воздухе и в самом бензине. При недостатке теплоты неиспарившиеся капли оседают на стенки диффузора и образуют пленку, которую поток воздуха увлекает во впускной коллектор 12. Появление пленки нарушает равномерное распределение горючей смеси между цилиндрами, что ухудшает работу двигателя.

Для предотвращения появления пленки часть впускного коллектора обогревается выпускными газами, проходящими в полости 2.

Карбюратор, показанный на рис. 8-29, называется элементарным, так как его устройство предполагает работу двигателя при постоянной частоте вращения коленчатого вала. В таком скоростном режиме работает, например, стационарный двигатель, соединенный с электрогенератором. Работа же транспортных двигателей сопровождается значительным изменением частоты вращения вала. Поэтому в конструкцию карбюратора включаются устройства, позволяющие изменять соотношение между воздухом и бензином, а также количество смеси, поступающей в цилиндры, соответственно нагрузочным и скоростным режимам работы двигателя.

Изменение в 1 кг горючей смеси массовой доли бензина означает изменение коэффициента избытка воздуха а при сгорании смеси в цилиндре. Когда α = 1, смесь называется нормальной. С увеличением избытка воздуха смесь обедняется, при уменьшении обогащается, и если α > 1, смесь называется переобогащенной.

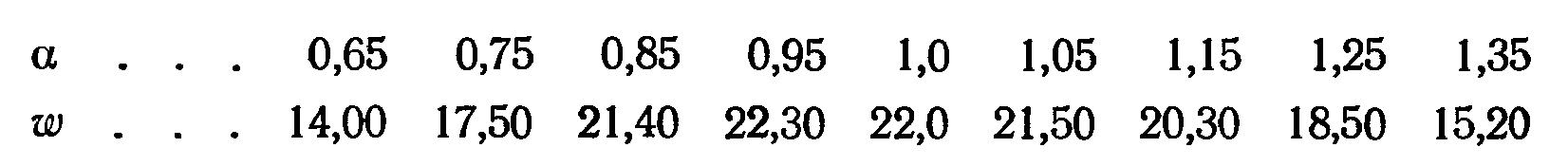

Состав смеси влияет на скорость ее сгорания и определяет экономичность и приемистость, т. е. быстрое увеличение мощности двигателя. Скорость w, м/с сгорания смеси имеет приблизительно следующую зависимость от α:

Максимальная скорость соответствует α= 0,9 - 0,95; изменение в большую или меньшую сторону снижает скорость и сопровождается увеличением химической неполноты сгорания.

При малых α скорость уменьшается из-за недостатка воздуха для полного сгорания, при больших (α>1,15) — вследствие недостаточной концентрации молекул топлива в смеси.

По условиям эксплуатации двигателей автотракторного типа карбюратор должен обеспечивать при полностью открытом дросселе получение смеси с α=0,8-0,9, соответствующей максимальной скорости сгорания и поэтому наибольшей мощности двигателя. Такая смесь называется мощностной. При дросселировании вначале смесь должна обедняться (α=1,05-1,15); в результате мощность двигателя несколько снизится, а экономичность увеличится. Такая смесь называется экономичной и используется в двигателе, когда не требуется его максимальная мощность. При переходе двигателя к работе на малых оборотах и холостом ходу, т. е. при дальнейшем дросселировании, смесь должна обогащаться, так как в этом случае уменьшается скорость воздуха в диффузоре, что ухудшает перемешивание бензина с воздухом.

§ 8-17. Система зажигания смеси. Источники электрического тока. Влияние момента воспламенения смеси на индикаторный процесс

Для карбюраторных двигателей применяется электрическое зажигание. Преимущественное распространение у автомобильных двигателей получила система, имеющая источником тока аккумулятор, подзаряжаемый генератором. У тракторных двигателей используется магнето.

Зажигание смеси производится искровым разрядом на электродах запальной свечи (рис. 8-30).

Стальной корпус 7 свечи, имеющей на нижнем конце резьбу 6, ввинчивается в крышку цилиндра. Внизу в корпусе свечи закреплен боковой электрод 5, от которого на расстоянии 0,6—0,7 мм находится центральный электрод 4, вставленный в изолятор 2, изготовленный из керамической массы. Центральный электрод закреплен в корпусе свечи специальным уплотнителем 3. К верхнему концу электрода присоединяется электропровод и закрепляется наконечником 1.

Нижняя часть свечи с электродами находится в камере сгорания, т. е. в зоне наиболее высоких температур, и нагревается до 500— 600° С. Высокие температуры способствуют выжиганию смазки, попадающей на электроды. Этим обеспечивается нормальная работа свечи. Более высокая температура (800—850° С) недопустима во избежание преждевременного воспламенения смеси и нарушения нормального развития индикаторного процесса.

Рис. 8-30. Запальная свеча электрического зажигания

Рис. 8-31. Простейшая схема батарейного зажигания

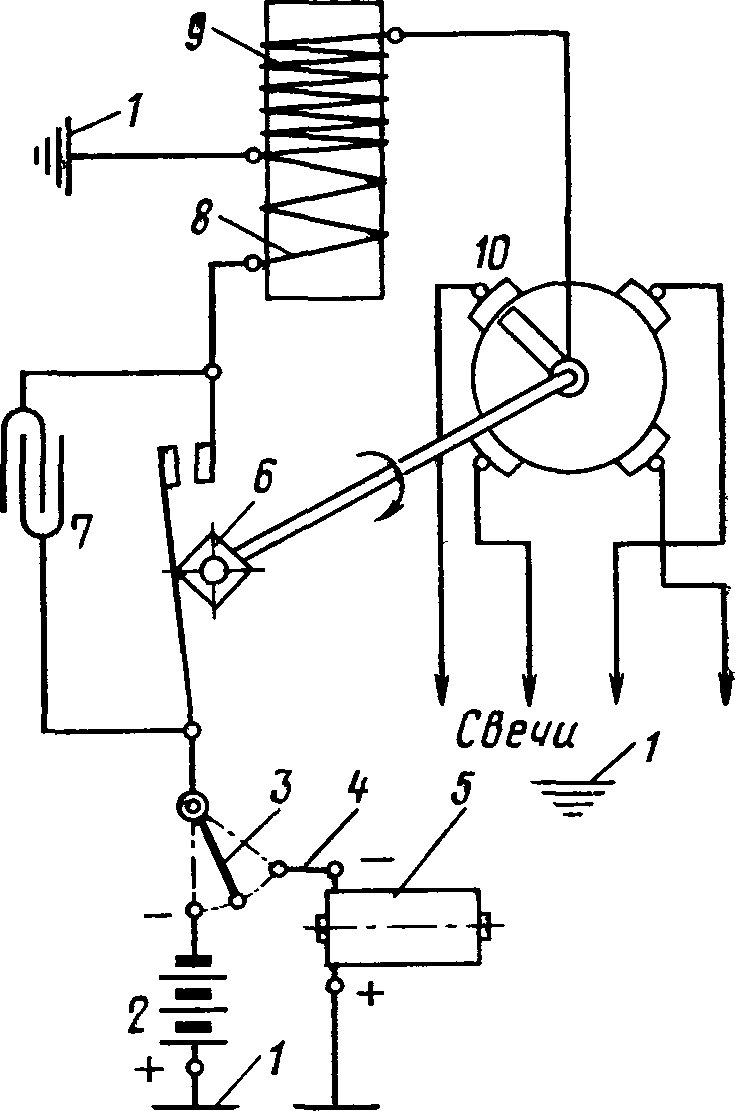

При пуске двигателя и его работе на малой частоте вращения ток к запальным свечам поступает от батареи аккумуляторов. При увеличении частоты вращения вала двигателя питание свечей автоматически переключается с батареи на генератор; в это же время происходит подзарядка аккумулятора (рис. 8-31).

Положительный полюс батареи 2 соединен с корпусом двигателя 1, образуя второй провод электрической цепи, по которому ток напряжением 6 или 12. В направляется в первичную обмотку индукционной катушки 8. После этого при замкнутых выключателе 3 и прерывателе 6 ток возвращается на отрицательный полюс батареи. Во вторичной обмотке 9 индукционной катушки возбуждается ток высокого напряжения, поступающий через распределитель 10 поочередно в запальные свечи цилиндров. После переключения питания с батареи на генератор 5 его ток с положительной клеммы переходит на корпус двигателя (масса) и далее через индукционную катушку, прерыватель 6 и выключатель 4 возвращается на отрицательную клемму генератора. Первичный ток низкого напряжения и вторичный ток высокого должны возникать периодически, так как кулачковая шайба прерывателя 6 у четырехтактного двигателя делает один оборот за два оборота коленчатого вала и имеет число кулачковых выступов, равное числу цилиндров двигателя. Каждый кулачок, проходя мимо молоточка прерывателя, быстро отодвигает его от наковальни, после чего молоточек освобождается и падает на наковальню, замыкая цепь первичного тока. Распределитель имеет число контактов, равное числу цилиндров двигателя, и вращается синхронно с кулачковой шайбой прерывателя. Замыкание вторичной цепи на свечи цилиндра производится распределителем в моменты разрывов цепи прерывателя в последовательности, соответствующей очередности работы цилиндров. Для предотвращения искрения между контактами прерывателя в моменты их размыкания включен конденсатор 7 параллельно с прерывателем.

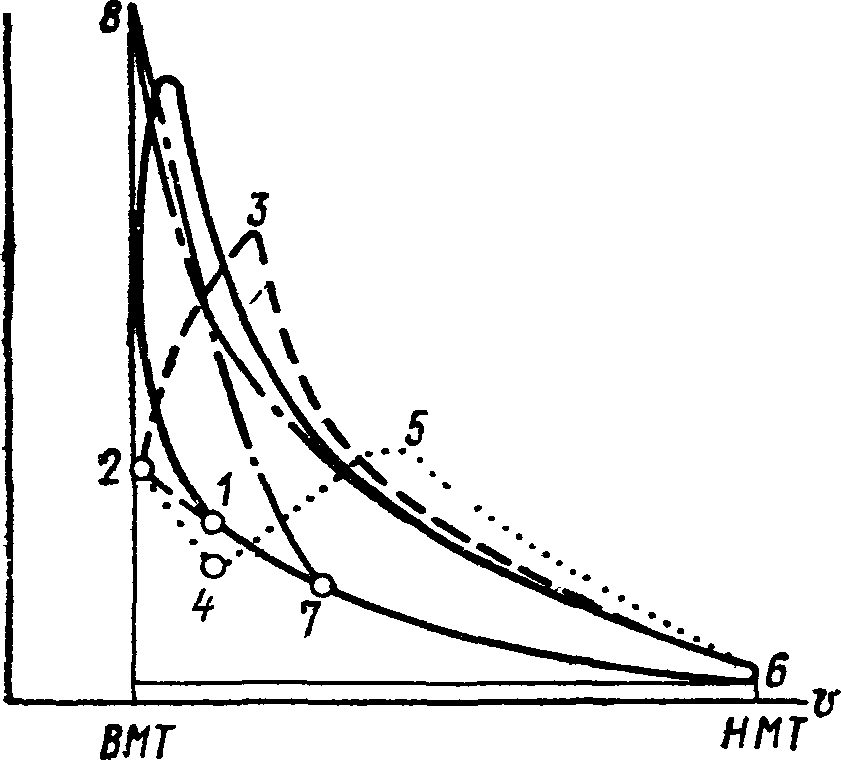

Момент зажигания смеси существенно влияет на экономичную и надежную работу двигателя. Следует учитывать, что для сгорания смеси требуется некоторое время, поэтому искра в свече, воспламеняющая смесь, должна появляться до прихода поршня в мертвую точку, т. е. с некоторым опережением. Угол поворота коленчатого вала, соответствующий времени опережения появления искры, называется углом опережения зажигания. На рис. 8-32 показаны индикаторные диаграммы, полученные при различных моментах зажигания и работе двигателя при постоянном составе горючей смеси и частоте вращения коленчатого вала.

Рис. 8-32. Индикаторные диаграммы, получаемые при различных моментах зажигания горючей смеси

Сплошной линией изображена диаграмма при своевременном зажигании смеси в точке 1. При зажигании в мертвой точке процесс сгорания (штриховая линия 2—3) проходит в начале процесса расширения, площадь полезной работы сокращается, потери тепла в стенки цилиндра возрастают, повышается температура выпускных газов. Эти дефекты значительно увеличиваются, если происходит позднее зажигание, т. е. когда поршень прошел мертвую точку.

В этом случае сгорание начинается при пониженных давлении и температуре вследствие начавшегося расширения смеси (линия 2—4). Процесс сгорания (линия 4—5) полностью совпадает с расширением и заканчивается догоранием на участке 5—6. При раннем зажигании (точка 7) процесс сгорания (линия 7—8) совмещается с окончанием сжатия, поэтому давление быстро повышается и достигает максимума в мертвой точке. Вследствие тепловых потерь линия расширения вначале идет под линией сжатия, образуя петлю. Площадь, ограниченная петлей, является отрицательной работой, затраченной на торможение поршня вследствие преждевременного воспламенения смеси. Для достижения нормального развития индикаторного процесса на всех режимах в системе зажигания имеется устройство, автоматически устанавливающее требующийся угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения вала двигателя и состава горючей смеси.