Раздел четвертый

ТОПЛИВО И ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава I ОРГАНИЧЕСКОЕ ТОПЛИВО И ЕГО СОСТАВ

§ 4-1. Железнодорожный транспорт как потребитель топлива

В связи с развитием тепловозной тяги железнодорожный транспорт по расходу дизельного топлива занимает второе место в стране после сельского хозяйства.

Вследствие значительного повышения использования топлива расход топливно-энергетических ресурсов на транспорте снижается не только относительно, но и абсолютно, несмотря на значительный рост грузооборота. Структура топливно-энергетического баланса железных дорог СССР изменилась (табл. 4-1).

Таблица 4-1

Вид топлива или энергии | Доля в общем энергобалансе, %: | ||||

1940 г. | 1955 г. | 1960 г. | 1970 г. | 1975 г. | |

Уголь | 91,9 | 94,4 | 70,2 | 14,2 | 5,0 |

Топочный мазут | 8,1 | 2,0 | 16,7 | 13,9 | 8,0 |

Дизельное топливо | — | 0,8 | 5,5 | 36,1 | 43,4 |

Дрова и пр. | 1,0 | — | — | — |

|

Электроэнергия (в пересчете на топливо) | — | 2,8 | 7,6 | 35,8 | 43,6 |

Изменяется также структура потребления топлива для производственно-технических и коммунально-бытовых нужд железнодорожного транспорта за счет природного газа и топочного мазута, а также дизельного топлива.

§ 4-2. Понятие о топливе и его состав

Топливом называют органические горючие вещества, способные при сжигании выделять тепловую энергию, используемую для технических и хозяйственных целей. Это вещество должно сгорать с высоким коэффициентом полезного действия и не выделять при этом продуктов сгорания, вредных для людей, животных и растительного мира. Всем этим требованиям удовлетворяют лишь вещества органического происхождения (уголь, нефтепродукты, природные газы, дрова, торф и горючие сланцы).

В зависимости от физического состояния топливо может быть твердым, жидким и газообразным.

По способу получения — природное и искусственное, получаемое путем физико-механической или физико-химической переработки.

По виду использования — энергетическое, непосредственно сжигаемое для получения тепловой энергии, и технологическое, используемое для специальных целей (коксование, полукоксование, газификация и т. д.).

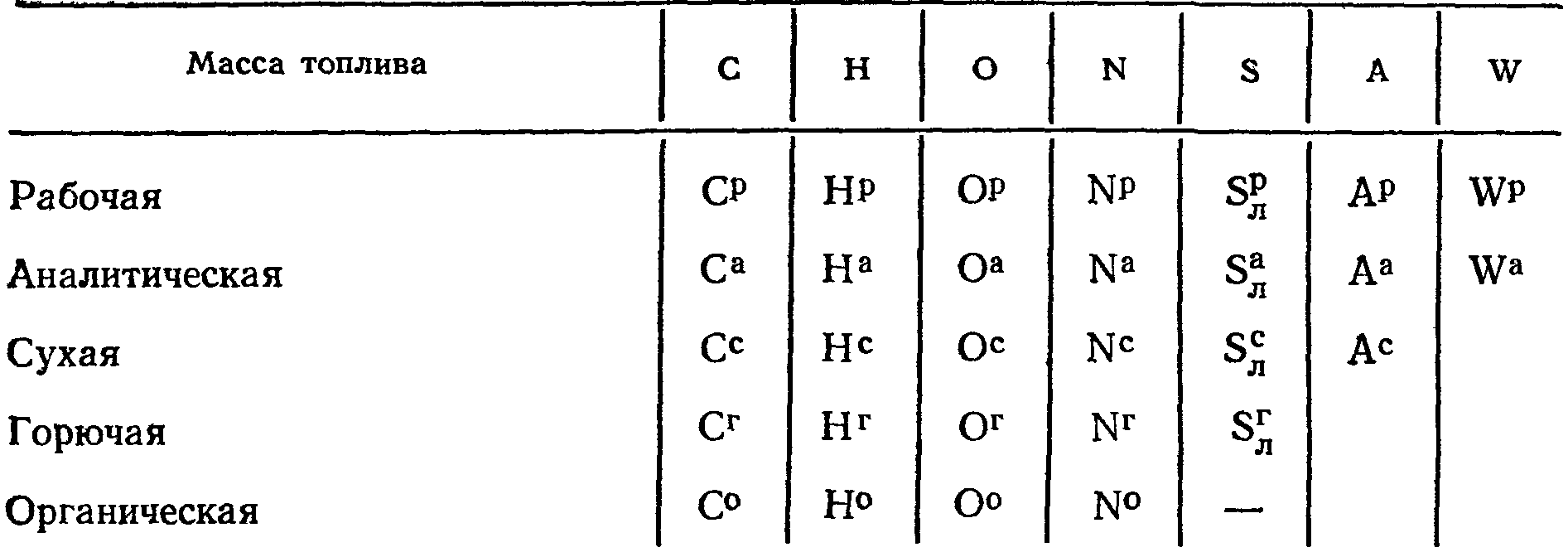

Рабочая масса органического топлива в общем случае состоит из углерода С, водорода Н, кислорода О, азота Ν, серы S, влаги W и золы А. Перечисленные компоненты представляют собой сложные соединения. В зависимости от количества учитываемых составных частей массу топлива называют в соответствии с табл. 4-2.

Таблица 4-2

Углерод С является важнейшей составной частью топлива. С увеличением содержания углерода в твердом топливе возрастает его тепловая ценность, уменьшается воспламеняемость и длина пламени при горении.

Водород Н представляет собой вторую по значимости составную часть топлива. Единица массы водорода выделяет примерно в 4,2 раза больше тепла, чем единица массы углерода. С увеличением содержания водорода в топливе облегчается воспламенение и возрастает длина пламени.

Кислород О, имеющийся в составе топлива, уменьшает его горючую массу и, кроме того, химически связывает часть углерода и водорода.

Азот N является инертным газом и не принимает участия в процессе сгорания, но, так же как и кислород, уменьшает горючую массу топлива. Обычно содержание азота в топливе значительно меньше содержания кислорода. Сумма содержания обоих элементов в составе топлива называется внутренним балластом топлива.

Рабочей называется масса естественного топлива, поступающая к потребителю.

Влага W в составе топлива уменьшает его горючую часть, снижает воспламеняемость топлива и температуру горения и замедляет процесс сгорания, поскольку на ее испарение приходится тратить часть теплоты сгорания.

Влагу в топливе подразделяют на внешнюю и внутреннюю, или гигроскопическую, Wp = Wpвнеш + Wpгигр. Внешняя влага попадает в топливо при добыче, перевозке, гигроскопическая тесно связана с составом самого топлива.

Аналитической называют массу топлива за вычетом внешней влаги, удаляемой подсушкой при t=50° С. Проба топлива за вычетом внешней влаги будет воздушно-сухой, которая и передается в лабораторию для анализа, откуда и возникло это название.

В жидком топливе может быть только внешняя влага.

При удалении из рабочей массы всей влаги и золы получают горючую массу. Суммарное содержание влаги и золы в топливе принято называть внешним балластом.

Зола А вместе с негорючей серой образует остаток при полном сгорании топлива. Для хорошего использования твердого топлива большое значение имеет температура плавления золы. При легкоплавкой золе образуются большие массы слипшегося шлака, а отложения таких остатков на поверхности нагрева котлов и других теплообменных аппаратов резко ухудшают теплопередачу.

Сера S в составе рабочей массы твердого топлива бывает в трех видах: Sp = Spорг + Spколч + Spсульф, где сумма органической серы, химически связанной с органическими веществами, и колчеданной серы дает горючую, или летучую, серу Spл = Spорг + Spколч. Сульфатная сера Spсульф, не участвуя в горении, переходит в золу.

Исходным материалом для производства в СССР различных видов жидкого топлива является сырая нефть, представляющая собой смесь различных углеводородов с примесью азотистых и сернистых соединений, парафина и смол. После очистки от азотистых соединений и смол нефть подвергается переработке с последовательным отделением при повышении температуры: до 200° С — бензина, до 250° С — лигроина, до 315° С — керосина и до 360° С — солярового масла. Остаток после отделения названных продуктов переработки называется мазутом, который является хорошим топливом для топок котлов и технологических печей ввиду высокой теплоты сгорания и удобным для хранения, транспортировки и перекачивания. Некоторые виды мазута широко используются как смазочный материал (смазочный мазут).

В свою очередь мазут может быть подвергнут дальнейшей переработке на смазочные масла и строительный материал — гудрон.

§ 4-3. Свойства топлива

К числу важнейших показателей различных видов жидкого топлива принято относить: температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения, застывания; плотность; содержание серы; вязкость; фракционный состав; коксуемость; зольность.

Температурой вспышки называют ту температуру, начиная с которой пары топлива воспламеняются при поднесении открытого пламени.

Температурой воспламенения жидкого топлива называют температуру, при которой поднесение открытого пламени дает воспламенение самого топлива продолжительностью горения не менее 5 с. Эта температура несколько выше, чем температура вспышки.

Плотность нефтепродуктов р, кг/дц3, принимается в следующих пределах:

Бензин 0,72—0,76;

Керосин ... 0,80—0,83;

Моторное топливо ... 0,89—0,92;

Лигроин 0,77—0,79;

Дизельное топливо ... 0,83—0,88;

Топочный мазут ... 0,91—0,98.

Состав рабочей массы дров прежде всего зависит от влажности, поэтому их теплоту сгорания принято давать по отношению к абсолютно сухой массе — 18 400 кДж/кг. Достоинством дров как топлива является отсутствие в их составе серы.

Торф имеет малую механическую прочность, а поэтому при перевозках сильно измельчается, что снижает его качество. При содержании влаги Wp = 40 - 50% теплота сгорания торфа Qph= 8500-10200 кДж/кг. На железнодорожном транспорте торф используется в небольшом количестве только для бытовых нужд.

Бурые угли имеют малую механическую прочность и большое содержание внешнего балласта. В зависимости от месторождения бурые угли имеют цвет от бурого до черного. В соответствии с повышенным содержанием балласта теплота сгорания бурых углей относительно невелика и по различным местам добычи колеблется от Qph= 10 500 до Qph= 17 000 кДж/кг.

Температура воспламенения ископаемых углей обратно пропорциональна содержанию водорода в горючей массе топлива. Поэтому температура воспламенения бурых углей ввиду относительно высокого содержания водорода в горючей массе сравнительно невелика и составляет 250—450° С. Бурые угли размельчаются и выветриваются на открытом воздухе, а при длительном хранении подвергаются самовозгоранию.

Рабочую массу твердого топлива подразделяют еще на две части: летучие вещества и кокс. К летучим относят те вещества, которые выделяются из топлива при нагревании до 800— 850° С без доступа воздуха: водяной пар, углеводороды, пары смол, СО2, СО, кислород и азот. С увеличением содержания летучих веществ топливо легче воспламеняется, а пламя становится более длинным и ярким, что дает более интенсивную теплопередачу излучением. При меньшем содержании летучих веществ повышается температура воспламенения, пламя становится более коротким и менее ярким. Отдельные виды твердого топлива с малым содержанием летучих, как антрацит, древесный уголь и др., горят в самом раскаленном слое почти без выделения пламени. Коксом называют твердый остаток после выделения летучих, к его составу относят часть углерода и золу топлива.

При порошкообразном коксе твердое топливо при сгорании не спекается. При нагреве спекающегося твердого топлива на поверхности отдельных кусков выделяются легкоплавкие смолообразные частицы, которые связывают топливо в относительно монолитный слой, значительно меньше подверженный влиянию силы тяжести и уносу ввиду скоростного напора воздуха, пропускаемого через горящий слой. Качество спекания определяет выбор топлива для коксования в коксовых печах или для сжигания в слоевых топках. Поэтому каменные угли подразделяют на металлургические и энергетические сорта. В зависимости от спекаемости и выхода летучих веществ различают марки каменных углей: Д — длиннопламенный, Г — газовый, Ж — жирный, К — коксовый, С — спекающийся, Т — тощий и т. д. Теплота сгорания каменных углей принимается в пределах Qph= 20 000-30 000 кДж/кг.

Антрациты отличаются от каменных углей малым содержанием летучих веществ, они очень тверды и по внешнему виду имеют черный цвет с металлическим блеском. Сгорание антрацитов протекает без выделения дыма, температура воспламенения около 700° С, теплота сгорания Qph= 25 000 - 29 000 кДж/кг.

Смесь горючих газов, добываемая из недр земли, называется природным газом. По себестоимости добычи и стоимости транспорта (трубопроводного) природный газ является наиболее дешевым топливом в СССР. Теплота сгорания природного газа на единицу объема 31 000 — 38 000 кДж/м3, температура воспламенения около 600° С. В составе природного газа, получаемого от чисто газовых месторождений, где нет добычи нефти, содержится более 90% по объему метана СН4.

Попутным называется горючий газ, получаемый от нефтегазовых месторождений, где одновременно добывается и нефть. Попутные газы в зависимости от места добычи состоят в основном из различных углеводородов и имеют теплоту сгорания 33 000 — 61 000 кДж/м3. Попутные газы крупных газоконденсатных месторождений предварительно обрабатывают для отделения легких жидких фракций и только потом уже используются как газообразное топливо.

Глава II Процесс сгорания

§ 4-4. Понятие о горении топлива

Горение органического топлива — это процесс соединения горючих элементов топлива с кислородом воздуха (окисление), сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Скорость окисления настолько велика, что превышает скорость распространения тепла в окружающую среду, чем горение, и отличается от других процессов окисления. Если топливо и окислитель находятся в газообразных состояниях, то горение называют гомогенным и поверхность раздела реагирующих веществ отсутствует. При различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) топлива и окислителя горение считается гетерогенным.

В этих случаях реакции сгорания протекают по поверхностям раздела фаз. Горение твердого и жидкого топлива является гетерогенным. Точное определение структуры сложных органических соединений, имеющихся в составе топлива, очень затруднительно. Поэтому для расчетов по процессу сгорания принимают, что топливо состоит из смеси отдельных элементов, которые даются химическими символами без указания числа атомов в молекуле, например: кислород О, азот Ν, водород Н.