2. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ТЯГИ ЭПС ПОСТОЯННОГО ТОКА С КОЛЛЕКТОРНЫМИ ТЯГОВЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

2.1. Принципы регулирования скорости и силы тяги коллекторных ТЭД постоянного тока

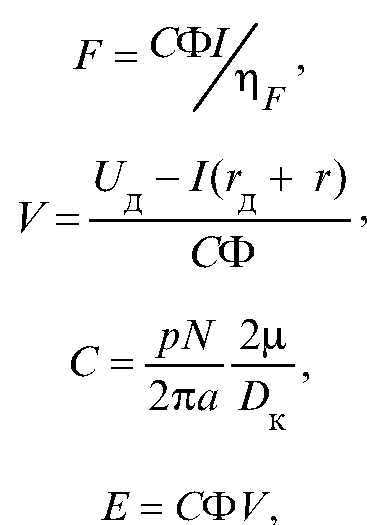

Как известно, сила тяги F, создаваемая коллекторным ТЭД, и его скорость V на ободе колеса определяются выражениями:

где Е — ЭДС вращения ТЭД; р — число пар полюсов электродвигателя; Ν,α — число активных проводников и пар параллельных ветвей обмотки якоря; Dк, μ — диаметр движущего колеса и передаточное число тяговой передачи; Uд, I, Ф — напряжение, ток и магнитный поток ТЭД; r, rд — сопротивление в цепи ТЭД и его обмоток; ηF — коэффициент полезного действия тяговой передачи, ηF = 0,975.

Рис. 2.1. Схема тягового электродвигателя

Принятые условные обозначения проиллюстрированы на рис. 2.1.

Графики зависимостей F(I) и V(I) для ТЭД последовательного возбуждения имеют вид, показанный на рис. 2.2, а тяговая характеристика Fк(V) — на рис. 1.3, а. Здесь F = N F, N — число тяговых электродвигателей; FKк— сила тяги электровоза.

Как было показано на рис. 1.3, а, для изменения скорости поезда необходимо с одной тяговой характеристики F' (V) перейти на другую F" (V).

Для изменения тяговой характеристики ЭПС с коллекторными ТЭД можно использовать три способа: соответственно изменение (7Д, г, Ф.

При регулировании напряжения на ТЭД Uд или сопротивления в его цепи г изменяется только скоростная характеристика ТЭД V(I), а характеристика силы тяги F(I) остается без изменения. При регулировании магнитного потока Ф изменяются обе характеристики V(I) и F(I).

Рис. 2.2. Электромеханические характеристики ТЭД последовательного возбуждения

Регулирование силы тяги и скорости ЭПС за счет изменения напряжения на тяговых электродвигателях

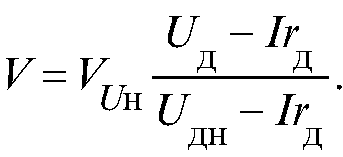

Рассмотрим режим работы тягового электродвигателя при номинальном напряжении Uдн и при произвольном напряжении Uд (рис. 2.3, а, б).

Предположим, что в обоих случаях тяговые двигатели потребляют одинаковые токи I и, следовательно, имеют одинаковые магнитные потоки Ф.

Напишем формулу скорости при номинальном напряжении на ТЭД Uдн:

![]()

и при произвольном напряжении Uд:

![]()

Рис. 2.3. Режимы работы ТЭД при номинальном (а) и произвольном напряжении (б)

Разделив почленно эти выражения, получим:

Падение напряжения на обмотках тягового электродвигателя незначительно (порядка 4%), поэтому при ориентировочных расчетах полагают, что скорость электровоза пропорциональна напряжению на тяговом электродвигателе:

![]()

Характеристики, соответствующие измененному напряжению, показаны на рис. 2.2 штриховыми линиями.

На рис. 2.4 показан процесс изменения скорости электровоза при скачкообразном уменьшении напряжения. Точка 1 — исходный режим, точка 2 — режим, возникающий сразу после изменения напряжения, точка 3 — установившийся режим.

Рис. 2.4. Изменение скорости электровоза при уменьшении напряжения

Возможны два способа регулирования напряжения на тяговых электродвигателях:

- ступенчатый, за счет изменения группировки ТЭД;

- плавный, с применением импульсного регулятора напряжения.

Группировки тяговых электродвигателей с различным количеством последовательно соединенных двигателей тд и числом параллельных ветвей ад показаны в табл. 2.1. Очевидно, что![]()

Таблица 2.1

Группировки ТЭД

* Одна секция электровоза.

** Два постоянно сцепленных моторных вагона.

Группировки носят название последовательного (сериесного) соединения — С, последовательно-параллельного — СП и параллельного — П.

Достоинства регулирования напряжения путем перегруппировки: простота способа, возможность длительного движения с пониженной скоростью без дополнительных потерь энергии.

Недостатки: большие ступени регулирования напряжения и вследствие этого необходимость использования пусковых резисторов для перехода с одной группировки на другую.

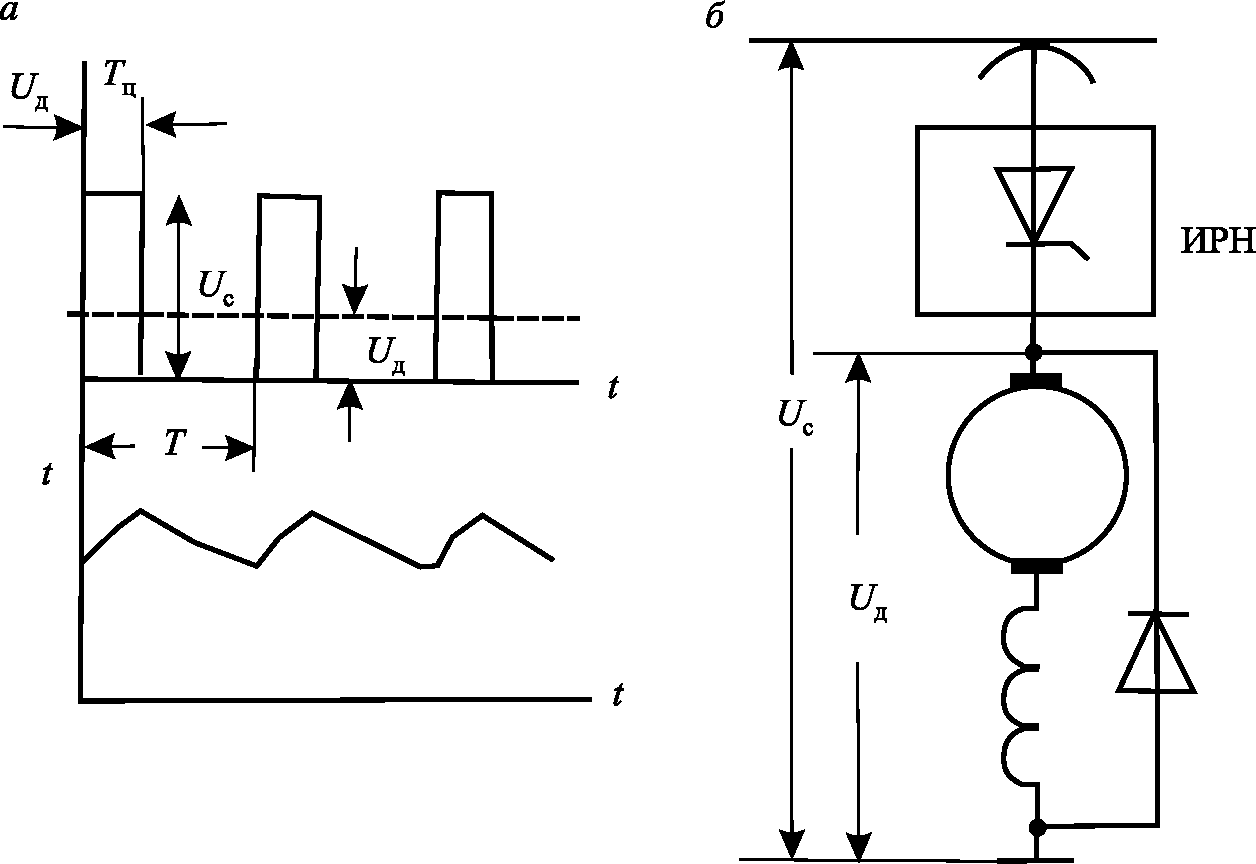

Импульсный регулятор напряжения (ИРН) позволяет плавно регулировать напряжение на тяговых двигателях Uд за счет изменения соотношения между длительностью импульса Ти и периодом следования импульсов Т (рис. 2.5, а) в пределах от 0,05 до 1,0:

![]()

Схема включения импульсного регулятора приведена на рис. 2.5, б. Для уменьшения пульсаций тока параллельно тяговому двигателю включается обратный диод.

В конце XX в. было выпущено несколько электропоездов серии ЭР2И и ЭР12 с ИРН, которые длительное время успешно эксплуатировались. ИРН применен на опытных вагонах метрополитена серии 81-720/721 (рис. 2.6), изготовленных ЗАО «Метровагонмаш» в 1998 г. Вагоны оснащены комплектом тягового электрооборудования «Пульс», разработанным АЭК «Динамо» (г. Москва).

Рис. 2.5. Импульсное регулирование напряжения (начало): а — осциллограммы напряжения и тока; б — схемы включения

Рис. 2.6. Принципиальная схема опытного вагона метрополитена серии 81-720/721

Тяговый электропривод обеспечивает регулирование скорости тяговых двигателей, рекуперацию электроэнергии в контактную сеть и позволяет осуществлять разгон с четырьмя и торможение с тремя степенями интенсивности. Четыре тяговых двигателя мощностью 114 кВт, соединенные в две группы, получают питание от импульсного преобразователя. Преобразователь состоит из тиристорного регулятора напряжения (РТН), реализующего плавное широтно-импульсное регулирование напряжения на двигателях, и двух тиристорных регуляторов возбуждения (РТВ), обеспечивающих плавное ослабление поля до 28 %. Конструктивно преобразователь выполнен в виде единого блока и имеет принудительное охлаждение.

РТН выполнен в виде двухфазного импульсного прерывателя постоянного напряжения с общим для обеих фаз параллельным мостовым контуром коммутации. Каждая фаза РТН работает с постоянной частотой 200 Гц со сдвигом друг относительно друга на 180 эл. град. РТВ состоит из главного тиристора, включенного параллельно обмоткам возбуждения двух последовательно соединенных двигателей, и коммутирующего тиристора. Частота РТВ постоянна и равна 200 Гц.

Реакторно-конденсаторное оборудование включает входной LC- фильтр, два сглаживающих реактора, включенных в фазы РТН, два защитных дросселя, три коммутирующие индуктивности, две коммутирующие емкости РТВ и коммутирующую емкость РТН.

Управление тяговым приводом осуществляет микропроцессорная система.

Преимущества импульсного регулирования: отсутствие потерь энергии в пусковых резисторах, но нужно учитывать потери в тиристорах, коммутирующих устройствах и фильтрах; плавное регулирование напряжения; возможность рекуперации до полной остановки.

Недостатки импульсного регулирования: сложность электрооборудования и необходимость высококвалифицированного обслуживающего персонала; необходимость установки фильтров для ограничения помех в линиях связи и пульсаций тока в тяговых электродвигателях.