Назначение и классификация.

Соединение элементов электрической цепи, обеспечивающее протекание электрического тока, осуществляется с помощью электрических контактов.

Слово «контакт» происходит от латинского contactus — прикосновение.

В электротехнике слово «контакт» имеет два значения:

- место перехода тока из одной токоведущей части в другую (ГОСТ 2744—44) и физические процессы, связанные с этим;

- токоведущие детали, при соприкосновении которых замыкается электрическая цепь.

Электрические контакты подразделяются на:

- соединительные, которые должны допускать длительное протекание тока в нормальных режимах, а в аварийных режимах — кратковременное;

- коммутирующие, обеспечивающие помимо функций соединительных контактов замыкание и размыкание тока.

Материал контактов должен обеспечивать следующие свойства:

- электропроводность (серебро, золото, медь, алюминий, сталь);

- твердость;

- тугоплавкость;

- износостойкость;

- стойкость к коррозии (химическое разрушение);

- стойкость к эрозии (разрушение под действием электрической дуги).

Чистые материалы не удовлетворяют всем этим требованиям. Поэтому в качестве материала для контактов используют сплавы, металлокерамику.

Классификация электрических контактов в зависимости от их конструкции приведена на рис. 6.4.

Сопротивление точечного контакта.

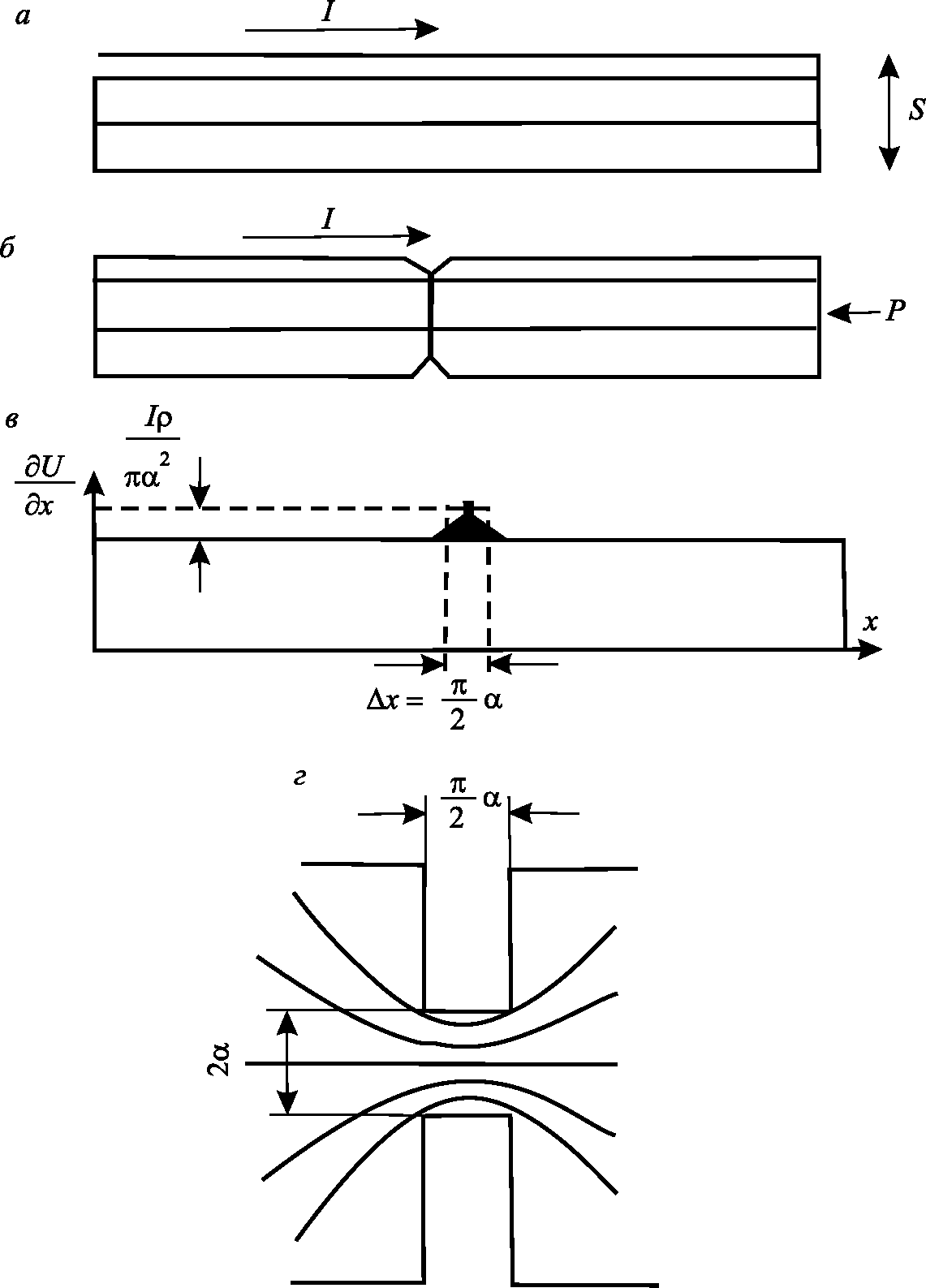

Рассмотрим распределение градиента потенциала вдоль сплошного проводника, по которому протекает ток I (рис. 6.5, а) и вдоль двух контактных деталей со сферическими контактными поверхностями, имеющих одинаковые размеры со сплошным проводником и сжатых силой Р (рис. 6.5, б)

В сплошном проводнике линии тока параллельны и равномерно распределены по сечению проводника (см. рис. 6.5, а). Градиент потенциала одинаков по всей длине проводника и равен

![]()

Если сплошной проводник разрезать на две части и сжать силой Р, то контакт будет иметь место по площадке, образовавшейся вследствие упругой деформации контактных деталей. Эта площадка имеет форму круга радиусом а, который определяется по формуле Беляева—Герца

![]()

где R — радиус сферической поверхности; Е — модуль упругости материала.

Рис. 6.4. Классификация электрических контактов

Рис. 6.5. Распределение потенциала вдоль проводника:

а — из сплошного материала; б — при наличии контакта двух частей; в — градиент потенциала контактного сопротивления; г — учет контактного сопротивления уменьшением площади сечения

Если сила Р столь велика, что в месте контакта происходит пластическая деформация, тогда

При токах свыше 150А можно принять Ак≈ 120 Α2/Ή·μμ).

Выводы:

- При неизменном номинальном токе сокращение ширины линейного контакта b требует пропорционального увеличения силы нажатия Р.

- При увеличении номинального тока нужно во столько же раз увеличить как ширину контакта b, так и силу нажатия Р.

- При перекосе или при наличии неровностей линейный контакт превращается в точечный. Поэтому ширину контакта b принимают равной не более 30 мм.

Герконы и герсиконы.

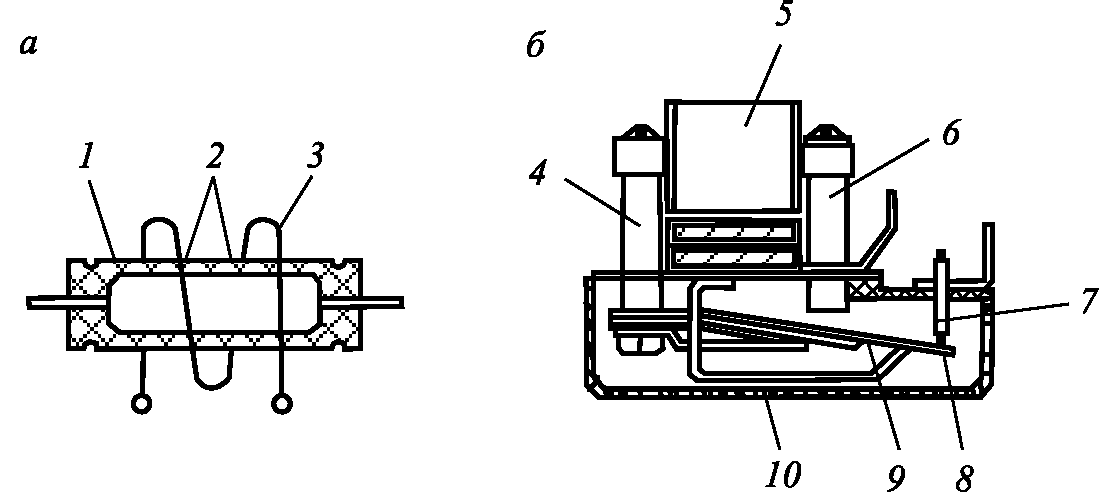

Рис. 6.6. Геркон (а) и Герсикон (б)

Геркон — это герметизированная магнитоуправляемая контактная система.

Геркон (рис. 6.6, а) представляет собой герметизированный стеклянный баллон 1, заполненный инертным газом, внутри которого находятся контактные пружины 2, одновременно выполняющие роль токопроводящих, магнитопроводящих и упругих элементов. Контактные пружины перемещаются под действием сил магнитного поля, создаваемого катушкой управления. 3. Аппарат, состоящий из геркона и катушки управления, называется герконовым реле. Промышленность выпускает герконы с различной конфигурацией контактных пружин, позволяющей герконам работать на замыкание, размыкание и переключение.

Контакты геркона защищены от пыли и окисления, выдерживают 106 — 109 срабатываний и не требуют регулировки. Время срабатывания геркона 0, 5—2,0 мс. Срабатывание происходит при намагничивающей силе катушки управления 20—200 А, отпускание при 10—100 А. Время отпускания 0,1—0,7 мс.

Максимальная мощность, коммутируемая контактами, 4—60 Вт.

При использовании герконов надо учитывать их малую перегрузочную способность, возможность залипания контактов при пропускании значительных токов и влияние внешних магнитных полей.

Более надежными являются герсиконы (рис. 6.6, б), у которых подвижный 8 и неподвижный 7 контакты также помещены в герметическом корпусе 10, заполненном защитным газом. В корпусе герсикона предусмотрены магнитные полюсы 4 и 6, которые вместе с контактной пружиной 9, находящейся в корпусе, и катушкой управления 5, расположенной вне корпуса, образуют замкнутую магнитную цепь. Это позволяет избежать влияния внешних магнитных полей. Устройство, состоящее из герсикона и катушки управления с замкнутой магнитной цепью, называется герсиконовым контактором.

На вагонах метро серии 81-717-714 герсиконовые контакторы применены в устройстве дифференциальной токовой защиты. Через окно магнитопровода герсиконового контактора проложены две шины, по которым во встречном направлении протекают токи параллельных цепей ТЭД. При равенстве этих токов их суммарная намагничивающая сила равна нулю, а герсиконовый контактор включается под действием катушки управления.

Герсиконовый контактор отключается, когда появляется разность токов в шинах, направленная навстречу намагничивающей силе катушки управления. Поскольку разность токов может иметь различные направления, то в схеме предусмотрены два герсиконовых контактора с противоположно включенными катушками управления.