Глава II

ИСПЫТАНИЯ МАСЛА М-14Б С ПРИСАДКОЙ ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для выявления особенностей работы масла М-14Б при добавлении в него 1% сульфоната в одном из депо железнодорожной сети были проведены эксплуатационные испытания на тепловозах 2ТЭ10Л при установленных весовых нормах поездов и действующих периодичности и объемах осмотров и ремонтов. Дизельное топливо поставлялось по ГОСТ 305—62 (35%) и ГОСТ 5249—69 при среднем содержании серы 0,22%.

Интенсивность старения масла, как известно, зависит от загрузки дизелей. Для определения загрузки был использован прибор с автоматической регистрацией, сконструированный старшим научным сотрудником ЦНИИ МПС Г. В. Мишке. Прибор состоит из генератора импульсов, логического устройства и импульсных счетчиков типа RC-2. Логическое устройство обеспечивает выбор строго определенного счетчика для данной позиции контроллера. С помощью счетчиков автоматически регистрируется число импульсов, прямо пропорциональное времени работы на каждой позиции контроллера. Полупроводниковые диоды (вентили), включенные в схему, обеспечивают полную автономность прибора и исключают возможность влияния их на работу тепловозных цепей. Прибор подключали к цепям управления тепловоза (к клеммам реверса). Благодаря небольшим габаритам (180X350X600 мм) его свободно устанавливали в кабине машиниста.

Холостой ход составлял 45% общего времени работы двигателя. Средняя величина коэффициента загрузки дизелей vm определялась из формулы

![]()

где τi, и Nei — продолжительность работы дизеля и мощность по тепловозной характеристике на i-й позиции контроллера;

Ne15 — номинальная мощность дизеля.

В результате расчетов была получена величина vm= 60%.

В процессе эксплуатации изучалось поведение товарного масла М-14Б без дополнительной присадки (контрольные локомотивы) и с 1% присадки ПМСя (опытные локомотивы).

При этом определялись вязкость, температура вспышки, загрязненность, температура коагуляции, водородный показатель, кислотные и щелочные числа, диспергирующая способность (методом «пятна»).

Анализируя полученные данные, необходимо иметь в виду следующее. Интенсивность долива масла составляла всего 0,92— 0,95% от расхода топлива. Из материального баланса следует, что при столь небольшом доливе равновесие должно наступать лишь после длительной эксплуатации. В качестве примера приведем расчет концентрации механических примесей. Уравнение материального баланса в упрощенном виде может быть сформулировано следующим образом [5]:

(1)

(1)

где К, К0 и Кравн— соответственно текущая, начальная и равновесная концентрации примесей, г/т;

qдол — интенсивность долива, кг/103 км;

— приведенный к. п. д. фильтров, кг/103 км;

I — величина пробега, км; G—вес масла в картере, кг.

Результаты расчетов представлены на рис. 6 (qдол=30кг/103 км, по опытным данным). Стабилизация наступает при пробегах, превышающих 50—70 тыс. км.

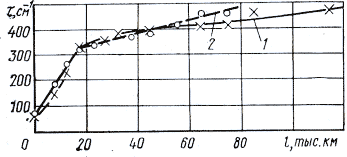

Рис. 6. Стабилизация механических примесей по уравнению материального баланса: qп=20 кг/103 км; К0=0

Вязкость масла, температура вспышки и загрязненность

Рис. 7. Изменение загрязненности масел по пробегу (длина волны λ=540 ммк):

1 — опытные тепловозы; 2 — контрольные

Стабилизация вязкости и температуры вспышки масла наступает после пробега 30—35 тыс. км. При этом вязкость возрастает на 1 сСт, а температура вспышки понижается, что свидетельствует об окислении нестабильных фракций масла. Процессы внешнего материального обмена (угар, унос, долив) имеют, по-видимому, второстепенное значение. Высокую скорость нарастания загрязненности τ на первом этапе (рис. 7) можно объяснить процессами окисления; однако в дальнейшем вследствие образования естественных ингибиторов интенсивность окисления резко падает и стабилизация показателя протекает в соответствии с зависимостью (1) весьма медленно.

Результаты анализов при одинаковых пробегах у опытных и контрольных локомотивов отличаются незначительно. Случаев браковки масел по вязкости, температуре вспышки и загрязненности не наблюдалось.