В процессе эксплуатационных испытаний тепловозы снабжались топливом по ГОСТ 305—62 со средним содержанием серы в 1971 г. —0,465%, в 1972 г, —0,44% и в 1973 г. —0,2%. Необходимо отметить, что по данным анализов на соответствие топлива паспортным показателям было зарегистрировано значительное количество поставок с повышенным содержанием серы — от 0,52 до 0,90%. При этом содержание серы в топливе в раздаточной емкости составляло 0,52—0,6%.

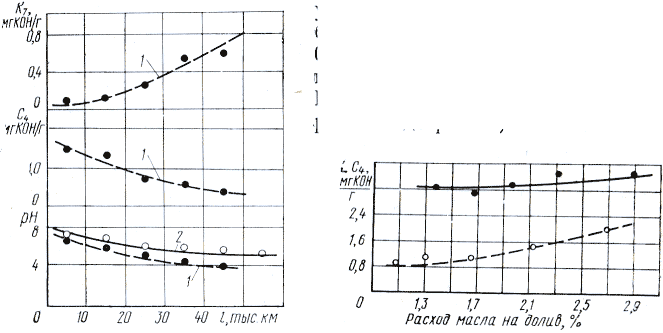

На рис. 14 показаны средние изменения ряда показателей качества масла М-14ВИ за первый период испытаний в сравнении с маслом М-14Б в зависимости от пробега между сменами. Средние показатели нейтрализующих свойств свежих поступавших масел за рассматриваемый период составляли: для масла М-14ВИ:

pH=8,4 и щелочное число 2,69 мг КОН/г, а для масла М-14Б соответственно 11,2 и 3,2.

В процессе работы локомотивов водородный показатель масла М-14ВИ по сравнению с маслом М-14Б имел меньшее значение. Поэтому недостаточные нейтрализующие свойства проявлялись особенно резко·. Следует отметить, что в рассматриваемый период эксплуатации уровень нейтрализующих свойств еще не входил в перечень браковочных параметров, вследствие чего детали цилиндро-поршневой группы при применении масла М-14ВИ значительное время работали в кислой среде, что увеличивало их износ.

Средний износ по III и IV поясам измерения цилиндровых гильз на масле М-14ВИ составил 0,080 мм и на масле М-14Б — 0,055 мм.

Согласно эмпирической зависимости минимальная щелочность масла, необходимая для нейтрализации кислых продуктов сгорания топлива, должна составлять [1]:

![]()

где S—содержание серы в топливе, %.

В 1971 —1972 гг. топливо в депо Оренбург поставлялось со средним содержанием серы 0,44—0,47%, поэтому минимально допустимое щелочное число по приведенной зависимости было равно 1,1 мг КОН/г. Как видно из рис. 14, щелочное число масла М-14ВИ достигало браковочного уровня уже через 15 тыс. км пробега, снижаясь перед сменой до 0,4 мг КОН/г. Кислотное число при этом возрастало до 0,6 мг КОН/г (потенциометрическое титрование до pH=7).

Рис. 14. Изменение по пробегу водородного показателя, щелочных и кислотных чисел картерных масел:

1 — М-14ВИ; 2 — М-14Б

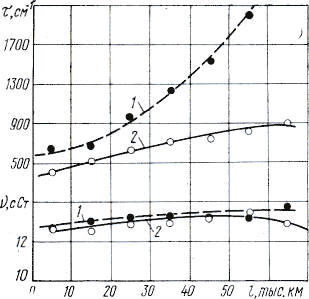

Рис. 15. Изменение щелочных чисел картерных масел М-14ВЦ и М-14Б в зависимости от расхода масла на угар в дизелях 11Д45 тепловозов ТЭП-60:

сплошная кривая - М-14ВЦ; штриховая — М-14Б

В дизелях 11Д45 и 14Д40 за счет большего расхода на долив (см. табл. 8) щелочность масла при работе па топливе с содержанием серы до 0,5% не опускалась ниже 1,7 мг КОН/г. В связи с. этим масло М-14ВИ показало хорошие результаты при эксплуатации тепловозов М62 и ТЭП60. Зависимость средней щелочности картерного масла от расхода на долив подтверждает рис. 15.

Изменение средней загрязненности масла в зависимости от величины пробега, определенное по оптической плотности раствора масла в бензине, дано на рис. 16. В отдельных случаях, в том числе и у опытных тепловозов, загрязненность масла достигала 3000—6000 см-1 при одновременном росте вязкости до 18—20 сСт.

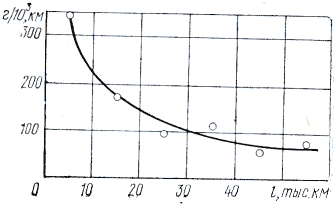

При этом средние значения вязкости масел одинаковых величинах пробегов отличались незначительно. Наряду с высокой загрязненностью масла в депо Оренбург было зафиксировано много отложений в роторах центрифуг (при существующем регламенте их очистки — один раз между МПР). На рис. 17 приведена зависимость удельного количества отложений в роторах центрифуг от величины пробега между их очистками на опытных тепловозах Из графика следует, что интервал между очистками следует сократить до 10 тыс. км.

Рис. 16. Изменение загрязненности и вязкости масел М-14ВИ и М-14Б по пробегу (первый этап испытаний):

1 М-14ВИ; 2 — М-14Б

Рис. 17. Удельное количество отложений в центрифугах тепловозов 2ТЭ10Л в зависимости от пробега между очистками

Пpи больших пробегах производительность центрифуг резко падает, что сопровождается повышением концентрации крупных частиц механических примесей в масле. В результате возрастает количество нагара на нагретых поверхностях и повышается износ узлов трения.

Несмотря на наличие фильтров тонкой очистки, удельное количество отложений в центрифугах тепловозов 2ТЭ10Л в два раза выше по сравнению с локомотивами ТЭП60 при их эксплуатации на масле М-14ВЦ. Общее количество отложений в центрифуге одной секции за межремонтный пробег дизеля 10 Д 100 в среднем составляло 14—15 кг. Резкий рост загрязненности масел, возникающий в эксплуатации, является показателем нарушения процесса сгорания и влечет за собой ряд серьезных неполадок в работе дизеля— дымление, повышенное нагароотложение в выпускном и впускном трактах, на поршнях, приводящее к их прогарам и снижающее эксплуатационную надежность дизеля. Суммарный выход поршней только на межпоездных ремонтах составил за 1971 г. 10,3% при применении масла М-14Б, а за 1972 г. на масле М-14ВИ—10,36% общего количества поршней, установленных на дизеле.

Анализ первых результатов показал, что при эксплуатации на топливе с содержанием серы 0,5% и существующем нарушении в техническом обслуживании нельзя было улучшить работу дизелей 10Д100 только применением масла М-14ВИ, обладающего для таких условии недостаточным запасом качества. Было установлено, что высокий выход поршней в данном случае у дизелей 10 Д 100 определялся не только нагароотложением в полости масляного охлаждения, как это имело место в дизелях 14Д40 и 11Д45, по и нарушением рабочего процесса из-за несвоевременной и не всегда качественной очистки выпускных окон.

На значительное нагарообразование в выпускном тракте, кроме повышенного содержания серы в топливе и малого запаса качества масла М-14ВИ, оказывала влияние большая доля работы дизеля на холостом ходу при нулевом положении контроллера. Потеря живого сечения окон достигала через 7—8 тыс. км пробега в среднем 30%, что вызывало повышение температуры выпускных газов и отложение значительного количества нагара на газовых колесах турбин, нарушающего воздухоснабжение дизеля следовательно, его рабочий процесс. Исследования, проведенные в ЦНИИ МПС, позволили разработать следующие рекомендации:

а) применять топливо с содержанием серы до 0,2%;

б) распространить на масло М-14ВИ те же браковочные параметры, что и на масло М-14ВЦ;

в) производить очистку выпускных окон и центрифуг на каждом профилактическом осмотре (длина пробега 5000—8000 км);

г) ликвидировать завышенные пробеги между техническими и профилактическими осмотрами и МПР при строгом соблюдении технологии и регламенте ремонта;

д) снимать турбокомпрессоры па каждом МПР с разборкой и очисткой их и решеток компенсатора от нагара;

в) запретить работу на холостом ходу при пулевом положении контроллера более 10 мин для дизелей, не имеющих отключения пяти топливных насосов.