Терехов В. К. Испытание воздухораспределителей грузовых вагонов. Учебное пособие для ПТУ. — Москва: Транспорт, 1983.

Изложены конструкционные особенности различных типов воздухораспределителей тормозного оборудования грузовых вагонов. Описана оснастка и стенды для испытания приборов в контрольном пункте автотормозов, приведена методика испытаний.

Предназначена для учащихся средних ПТУ, а также работников вагонного хозяйства, связанных с ремонтом и обслуживанием тормозных приборов.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

На грузовых вагонах железных дорог СССР эксплуатируется тормозное оборудование с воздухораспределителями основных типов № 270-005-1, 483-000 и 388. Имеются также вагоны, оборудованные воздухораспределителями № 270-002 и старотипными № 135 и 320. Эти приборы при ремонте заменяют воздухораспределителями основных типов.

Воздухораспределитель № 270-005-1. В комплект воздухораспределителя входит двухкамерный резервуар № 295 с переключателем грузовых режимов, магистральная часть № 270-1000 с устройством для переключения на горный или равнинный режим и главная часть № 270-023 с выпускным клапаном.

Двухкамерный резервуар крепят на раме вагона с помощью четырех болтов диаметром 20 мм. Для крепления магистральной и главной частей воздухораспределителя резервуар имеет два привалочных фланца. Подводящие трубы от магистрали, тормозного цилиндра и запасного резервуара вагона присоединяются с помощью накидных гаек к трем соответствующим штуцерам. Внутри резервуар разделен на две камеры: верхнюю объемом 6 л — рабочую и нижнюю объемом 4,2 л — золотниковую.

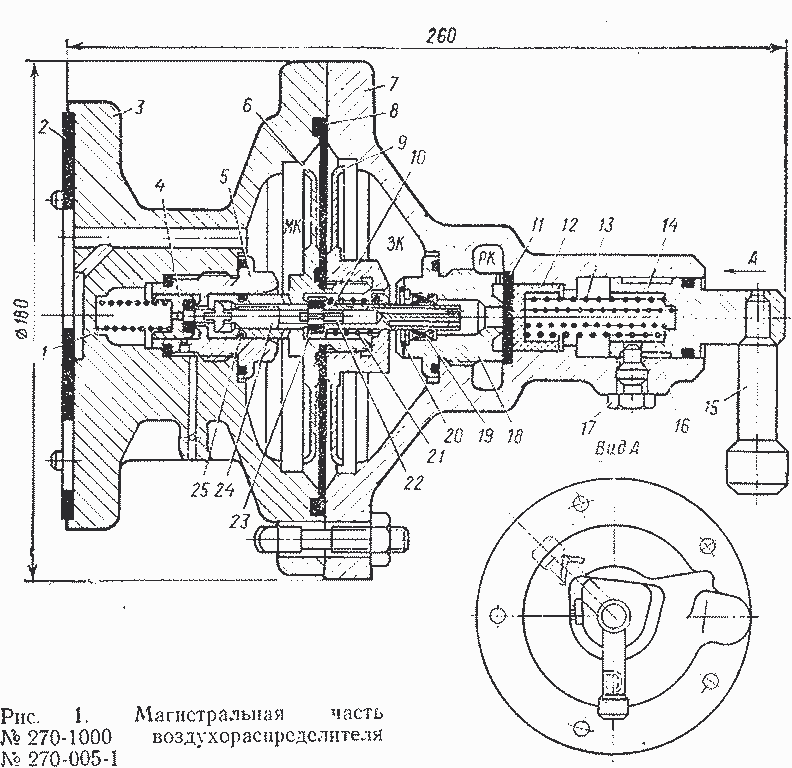

Магистральная часть № 270-1000 (рис. 1) состоит из трех основных частей: корпуса 3, крышки 7 и диафрагмы 8. В корпус ввернуто седло 5, уплотненное резиновыми кольцами. К седлу пружиной 1 прижат клапан 4 дополнительной разрядки магистрали. Резиновое уплотнение клапана закреплено штифтом, который служит упором толкателя 24. К корпусу болтами крепится крышка, в которой размещен сальник 18, уплотненный резиновым кольцом.

В левой части сальника находятся две резиновые манжеты 19, закрепленные шайбой и пружинным кольцом 20. Правая часть сальника представляет собой седло, к которому прилегает резиновая диафрагма 11, а в торцовом пояске его просверлено отверстие диаметром 0,6 мм. Пластмассовый колпачок 12 прижат к диафрагме 11 большой и малой режимными пружинами 13 и 16, другой конец которых прижимается к торцу гнезда упорки 14.

Упорка имеет винтовую прорезь для перемещения штифта фиксатора 17. Это сделано для изменения усилия сжатия пружин при повороте ручки 15.

В корпусе магистральной части есть каналы для сообщения полостей магистральной МК, рабочей РК и золотниковой ЗК камер с соответствующими камерами двухкамерного резервуара, с магистралью и атмосферой. Уплотнением привалочных фланцев корпуса магистральной части и двухкамерного резервуара является резиновая прокладка 2.

Диафрагма 8 зажата между шайбами 6 и 9. По наружному диаметру диафрагмы имеется буртик, который служит уплотнением мест соединения крышки с корпусом. Через отверстия в шайбах проходит плунжер 10, уплотняющийся золотником. В левом торце плунжера ниппелем 22 закреплено резиновое уплотнение 23. Пружина 21 усилием около 50 Н (5 кгс) прижимает плунжер к седлу, расположенному в приливе шайбы 6. Фрикционное кольцо 25 создает дополнительное сопротивление 10—15 Н (1 — 1,5 кгс) перемещению диафрагмы, способствуя более стабильному положению деталей при перекрыше.

Магистральная часть воздухораспределителя № 270-005-1 до 1974 г. выпускалась с одной большой режимной пружиной. В настоящее время при ремонте воздухораспределителей в контрольных пунктах автотормозов (АКП) устанавливают дополнительную внутреннюю пружину, которая включается на горном режиме торможения. Для внутренней пружины в упорке высверливают гнездо диаметром 9 мм, глубиной 7 мм. При нижнем положении ручки 15 (см. вид А) воздухораспределитель устанавливается на равнинный режим торможения, при повороте ее вверх упорка ввинчивается и нажатие пружин на колпачок 12 увеличивается примерно со 120 до 350 Н (с 12 до 35 кгс) — устанавливается горный режим торможения.

Главная часть 270-023 (рис. 2) состоит из корпуса 1 и крышки 26, в которых смонтированы все остальные детали. В корпус запрессованы втулка 5 штока главного поршня и седло обратного питательного клапана (см. узел 1). Главный поршень 2 до 1968 г. уплотнялся двумя резиновыми манжетами; с 1969 г. ставится одна манжета 3, а в освободившуюся канавку помещается фетровое кольцо шириной 7 мм. Пружина 4 устанавливается с предварительным усилием сжатия около 200 Н (20 кгс). При отпуске тормоза такое усилие обеспечивает перемещение главного поршня в исходное положение.

В главный поршень ввернут полый шток 6 с шестью резиновыми манжетами 7. Внутри штока на резьбе закреплено седло 17 тормозного клапана 18 с резиновым уплотнением, прижимаемого пружиной 19. Шток с уплотнительными манжетами и тормозным клапаном является цилиндрическим золотником, который в зависимости от положения главного поршня выполняет переключения воздушных каналов.

Расположенный в правой части корпуса уравнительный поршень 11 уплотнен резиновой манжетой 16 и снабжен фетровым смазывающим кольцом. Левая (но рисунку) часть уравнительного поршня в процессе перемещения направляется втулкой 5, правая — цилиндрической поверхностью корпуса. В поршне имеется седло для тормозного клапана, а внутри седла просверлено атмосферное отверстие.

На уравнительный поршень действуют две режимные пружины — большая 12 и малая 13. Усилие большой пружины регулируется наружной упоркой, усилие малой — упоркой 14 и винтом 15. На порожнем режиме торможения головка этого винта нс касается эксцентрика режимного валика в двухкамерном резервуаре, а малая пружина 13 не упирается в уравнительный поршень, т. е. выключена. На груженом режиме винт 15 упирается в эксцентрик и включает малую пружину, а на среднем режиме она выключается частично.

Резиновая прокладка 10 служит уплотнением между корпусом главной части и привалочным фланцем двухкамерного резервуара.

Рис. 2. Главная часть № 270-023 воздухораспределителя № 270-005-1

Обратный питательный клапан, через который происходит питание запасного резервуара от тормозной магистрали, состоит из резинового уплотнения 9, прижатого к седлу пластмассовым упором 8. До 1974 г. применялся клапан с пружиной, при котором давление в запасном резервуаре отличалось от давления в тормозной магистрали на 0,02—0,03 МПа (0,2—0,3 кгс/см2). В настоящее время при ремонте воздухораспределителей прежнего выпуска клапан с пружиной заменяют клапаном с пластмассовым упором. Масса упора невелика, поэтому при полной зарядке тормоза вагона давление в запасном резервуаре почти нс отличается от давления в тормозной магистрали.

Крышка 26 через резиновую прокладку прикреплена к корпусу четырьмя болтами. В пей размещены детали выпускного клапана — седло 22 с двумя боковыми отверстиями, клапан 24 с направляющей 23 и резиновым уплотнением, пружина 25 и толкатель-стержень 20, отжимаемый вниз пружиной 21 С помощью выпускного клапана вручную выпускают воздух только из рабочей камеры.

Действие воздухораспределителя № 270-005-1 происходит следующим образом.

При зарядке сжатый воздух из тормозной магистрали М (рис. 3) через пылеулавливающую сетку и фильтр 1 поступает по каналу 2 в магистральную камеру МК и перемещает диафрагму 18 вправо (по рисунку) до упора в корпус сальника. При таком положении диафрагмы клапан 23 дополнительной разрядки магистрали прижат пружиной к своему седлу, т. е. закрыт. Плунжер 16 также прижат к седлу, отверстия 10 и 11 в нем находятся с правой стороны от манжет 12.

Воздух из камеры МК через отверстия 6 и 7 поступает во внутреннюю полость плунжера и далее двумя путями:

через отверстие 11 в полость К перед диафрагмой 14 режимного переключателя и затем через отверстия 10 и 9 в золотниковую камеру ЗК;

через отверстие 8 и три отверстия диаметром 1,2 мм в торце направляющей шайбы плунжера также в золотниковую камеру магистральной части.

Главный поршень 32 под усилием пружины находится в положении отпуска. Воздух, поступивший в камеру ЗК главной части, через отверстие 33 диаметром 0,5 мм и по каналу 34 проходит в рабочую камеру РК, откуда по каналу 4 поступает к диафрагме 14. Когда давление в рабочей камере повысится до 0,25—0,30 МПа (2,5—3,0 кгс/см2), диафрагма прогнется вправо и отойдет от седла, что обеспечит ускоренную зарядку этой камеры по второму пути: из полости К через дроссельное отверстие 13 диаметром 0,6 мм по каналу 4. Далее зарядка камер ЗК и РК закапчивается одновременно.

При включении на горный режим усилие нажатия пружин па диафрагму увеличивается, и она остается прижатой к седлу сальника 15 в течение всего времени зарядки. Вследствие этого воздух из полости К не поступает к отверстию 13, и зарядка рабочей камеры происходит только через золотниковую камеру главной части и дроссельное отверстие 33.

Зарядка сжатым воздухом запасного резервуара ЗР и питание его из магистрали при торможении и отпуске осуществляются одинаково через дроссельное отверстие 24 диаметром 1,3 мм, обратный питательный клапан 35 и далее по каналу 29.

Тормозной цилиндр ТЦ сообщается с полостью Ат (атмосферой) по каналам 25 через тормозную камеру ТК и отверстие 27 диаметром 2,8 мм в уравнительном поршне. Полость ДР дополнительной разрядки и канал 3 сообщаются с атмосферой через отверстия 22 и капал Ат в магистральной части, отверстия 36 и 27 в главной части.

Медленное снижение давления в магистрали темпом не более 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) за 60 с не вызывает срабатывания воздухораспределителя на торможение (это называется мягкостью действия тормоза), поскольку сжатый воздух из камер ЗК и РК успевает уйти обратно в магистраль, не создавая необходимого перепада давлений на диафрагму 18 и поршень 32. При таком темпе снижения давления диафрагма удерживается в крайнем положении сопротивлением трения манжет 12 и фрикционного кольца 21 на хвостовике шайбы 20.

Рис. 3. Схема воздухораспределителя № 270-005-1

При служебном торможении давление воздуха в магистрали снижается темпом не менее 0,006 МПа (0,06 кгс/см2) в 1 с. Диафрагма 18 с шайбами 17 и 20 под давлением воздуха со стороны камеры ЗК переместится влево до упора хвостовика толкателя 5 в штифт клапана 19. В результате прекратится сообщение магистрали и камеры ЗК с камерой РК, так как при перемещении плунжера 16 влево отверстия 10 и 11 перекроются манжетами 12.

Магистральная камера МК в это время сообщается с полостью ДР через отверстия 6 в шайбе и открывшийся клапан 23, а также с атмосферой через отверстие 22. Из полости ДР сжатый воздух поступает по каналу 3 через отверстие 36 и канал 25 в тормозной цилиндр, а также через отверстие 27 в полость Ат. Таким образом будет осуществляться дополнительная разрядка тормозной магистрали. Камера ЗК при этом сообщается через открывшийся клапан 19 с камерой МК до тех нор, пока разность давлений в камерах РК и ЗК не достигнет значения, необходимого для преодоления усилия пружины и сопротивления трепня манжет главного поршня 32. Когда главный поршень начнет перемещаться вправо, кромка его манжеты перекроет отверстие 33, клапан 28 закроет отверстие 27, а правая крайняя манжета на штоке поршня перекроет отверстие 36. В результате перекроются каналы сообщения камер РК и ЗК и прекратится дополнительная разрядка магистрали. Перемещающийся вправо главный поршень отжимает клапан 28 от седла во внутренней полости штока, и воздух из запасного резервуара по каналам 29 и 30 поступает в камеру ТК и далее по каналу 25 в тормозной цилиндр. Повышение давления в камере ТК вызовет перемещение вправо уравнительного поршня 26, нагруженного одной или двумя пружинами в зависимости от положения переключателя грузовых режимов. Разрядка камеры ЗК в атмосферу будет происходить до тех пор, пока давление в ней и магистрали не уравняются. Снижение давления в магистрали в свою очередь будет происходить через кран машиниста на определенную величину.

После уравнивания давлений в магистрали и камере ЗК диафрагма 18 под усилием клапана 23 переместится вправо, клапанная часть плунжера 16 под действием пружины упрется в седло и диафрагма с плунжером займет положение перекрыши.

Для каждого положения главного поршня, которое зависит от снижения давления в магистрали, будет устанавливаться и автоматически поддерживаться определенное давление в тормозном цилиндре. Когда магистраль разряжается на 0,15— 0,17 МПа (1,5—1,7 кгс/см2) в процессе служебного торможения, давление в цилиндре устанавливается на порожнем режиме 0,14—0,18 МПа (1,4—1,8 кгс/см2), на среднем 0,28—0,33 МПа (2,8—3,3 кгс/см2), на груженом 0,39—0,45 МПа (3,9— 4,5 кгс/см2). Наполнение тормозного цилиндра происходит сначала быстро через канал 80, а затем медленно через отверстие 31.

При экстренном торможении происходит полная разрядка магистрали. Воздухораспределители работают так же, как при служебном торможении, но наполнение сжатым воздухом тормозных цилиндров грузовых вагонов головной части поезда происходит несколько замедленно в результате очень быстрого темпа разрядки магистрали и золотниковой камеры. При таком темпе главные поршни также быстро переходят в крайнее тормозное положение и цилиндры головных вагонов наполняются, главным образом, через отверстие 31.

Отпуск тормоза с воздухораспределителем № 270-005-1 может осуществляться на одном из двух режимов — равнинном или горном. Отпуск при равнинном режиме легкий, бесступенчатый, на горном — ступенчатый. При повышении давления с тормозной магистрали на 0,015—0,020 МПа (0,15—0,20 кгс/см2) диафрагма 18 с шайбами 17, 20 и плунжером 16 перемещается в крайнее правое положение до упора в корпус сальника. Причем в головной части поезда благодаря резкому повышению давления в магистрали воздух поступает из камеры МК в камеру РК через отверстия, каналы и полости 6, 7, 11, К, 13, 4, а в камеру ЗК — через отверстия и каналы 6, 7, 8, 11, 10, 9, вследствие чего давления в камерах РК и ЗК уравниваются. Отпуск происходит, когда главный поршень 32 под действием пружины переместится в крайнее левое положение.

В хвостовой части поезда давление в магистрали после служебного торможения будет около 0,38 МПа (3,8 кгс/см2), при зарядном давлении 0,53—0,55 МПа (5,3—5,5 кгс/см2), а в рабочей камере — 0,5 МПа (5,0 кгс/см2). Поэтому, как только давление магистрали повысится, камера РК через канал 4 и отверстия 11, 8, 7, 6 соединится с магистралью, а через канал 4 и отверстия 18, 10, 9 — с камерой ЗК. Такая разрядка рабочей камеры вызывает быстрое перемещение главного поршня в положение отпуска. Таким образом, отпуск тормозов в головных вагонах начинается раньше, по протекает медленно, а в хвостовых вагонах начинается позднее, но протекает быстро. В результате отпуск тормозов во всех вагонах грузового поезда практически осуществляется почти одновременно.

После экстренного торможения отпуск при равнинном режиме происходит так же, как в хвостовой части поезда после служебного торможения, но за более длительное время, необходимое на восстановление давления в магистрали и золотниковой камере. Как только давление в рабочей камере снизится примерно до 0,3 МПа (3 кгс/см2), т. е. станет меньше усилия режимной пружины на диафрагму 14, диафрагма прижмется к седлу сальника 15, и дальнейшая разрядка камеры РК прекратится Отпуск тормозов начнется только после получения давления в магистрали выше 0,3 МПа (3 кгс/см2).

Отпуск тормоза на горном режиме происходит так. Диафрагма 14 прижата к седлу сальника 15 пружинами, и воздух из магистрали проходит в золотниковую камеру через отверстия 6, 7, 11, 10, 9 и 8, вследствие чего главный поршень перемещается влево. Клапан 28 открывает отверстие 27 в уравнительном поршне и сообщает тормозной цилиндр с атмосферой. Движение главного поршня влево приводит к повышению давления в камере РК из-за уменьшения ее объема, а уравнивание усилий с обеих сторон на поршень — к остановке его Таким образом осуществляется ступенчатый отпуск.

Полный отпуск наступает после того, как давление в магистрали станет на 0,01—0,02 МПа (0,1—0,2 кгс/см2) ниже зарядного. Время полного отпуска при горном режиме определяется диаметром отверстия 7 и значением давления в магистрали.